多層鋼框架抗連續(xù)性倒塌分析

蒲文國

海南大學(xué)土木建筑工程學(xué)院(570228)

0 引言

建筑結(jié)構(gòu)連續(xù)性倒塌是指結(jié)構(gòu)在正常使用條件下由于偶然事件引起局部破壞并沿構(gòu)件傳遞,最終導(dǎo)致整個建筑物倒塌或者造成與初始破壞不成比例的倒塌[1]。引起結(jié)構(gòu)連續(xù)性倒塌的原因主要有施工錯誤、煤氣爆炸、機(jī)動車輛撞擊、火災(zāi)等。連續(xù)性倒塌一旦發(fā)生,一般造成慘重的人員傷亡和財產(chǎn)損失。近年來由于各種意外事件造成的建筑結(jié)構(gòu)連續(xù)性倒塌事故,使得該問題日益受到公眾的關(guān)注和研究者的重視[2]。

自1968年英國Ronan Point公寓倒塌事件以來,國外已經(jīng)對連續(xù)倒塌問題進(jìn)行了四十多年的研究,并編制了相關(guān)設(shè)計規(guī)范:如美國公共事務(wù)管理局編制的《聯(lián)邦辦公樓和大型現(xiàn)代建筑連續(xù)性倒塌分析和設(shè)計指南》(GSA2003)[3]、美國國防部編制的《建筑抗連續(xù)倒塌設(shè)計》(DoD2005)[4]等都較為詳細(xì)地闡述了結(jié)構(gòu)抗連續(xù)倒塌的設(shè)計方法及流程。而我國規(guī)范目前尚未規(guī)定詳細(xì)抗連續(xù)倒塌設(shè)計方法,僅對抗連續(xù)倒塌作了簡單的說明,沒有提出設(shè)計的具體方法和準(zhǔn)則,缺乏可操作性。

因此,本文參考美國公共事務(wù)管理局編制的《聯(lián)邦辦公樓和大型現(xiàn)代建筑連續(xù)性倒塌分析和設(shè)計指南》提供的設(shè)計方法和流程,基于ABAQUS有限元軟件,采用拆除構(gòu)件法,對某鋼框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行連續(xù)倒塌計算分析,分析其抗連續(xù)倒塌能力。

1 鋼框架有限元模型

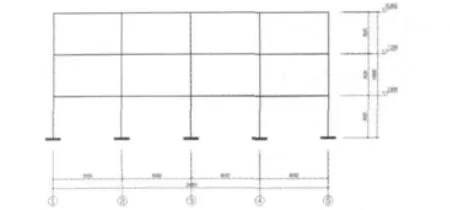

以一榀三層四跨平面鋼框架為研究對象,其結(jié)構(gòu)形式如圖1所示,跨度為6.0 m,層高為3.6 m。

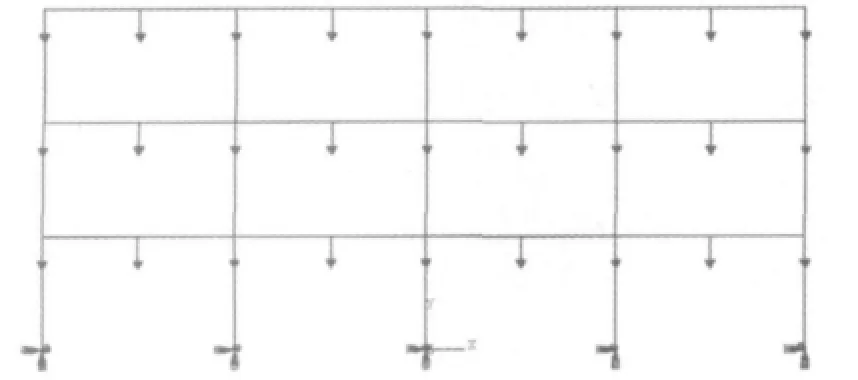

所有梁柱均為焊接H型截面,梁采用300 mm×250 mm×8 mm×12 mm,柱采用 300 mm×300 mm×10 mm×15 mm。 鋼材彈性模量為 2.06×105 MPa,密度為7 850 kg/m3,屈服強(qiáng)度為388 MPa。梁上均作用恒荷載為20 kN/m,活荷載為8 kN/m。恒荷載分項系數(shù)為1.2,活荷載分項系數(shù)為1.4。鋼柱、鋼梁選用的單元為B22梁單元。有限元模型見圖2。

2 初始結(jié)構(gòu)拆除構(gòu)件分析

將圖2所示的框架有限元模型作為初始結(jié)構(gòu),對該結(jié)構(gòu)模型依次拆除規(guī)定的構(gòu)件,并進(jìn)行線性靜力分析。拆除流程拆除流程遵循GSA2003中對柱拆除位置的規(guī)定。

圖1

圖2

2.1 柱的拆除位置

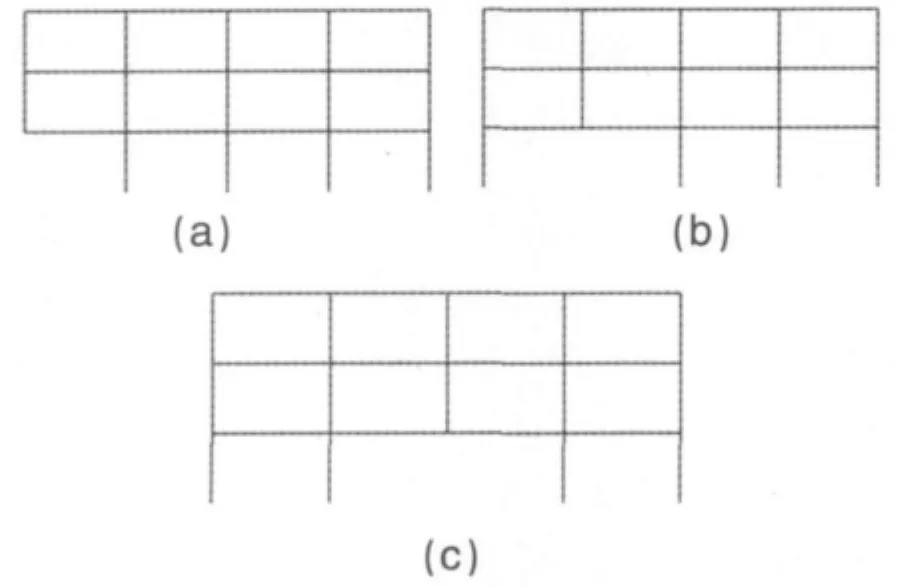

柱拆除位置考慮了如下三種情況。

工況一:底層一根角柱失效,如圖3(a)所示;工況二:底層一根內(nèi)柱失效,如圖 3(b)所示;工況三:底層一根中柱失效,如圖3(c)所示。

圖3 柱拆除位置

2.2 荷載計算和破壞準(zhǔn)則

GSA2003[3]和DOD2009[4]中規(guī)定,線性靜力分析時,作用在結(jié)構(gòu)上的豎向荷載為:在移去承重柱上部相鄰開間施加2(1.0D+0.25L)的等效靜力荷載,在其它部位施加(1.0D+0.25L)的荷載(其中D為恒載,L為活載)。

計算結(jié)果判斷構(gòu)件是否發(fā)生破壞時,由需求能力比DCR值作為判別指標(biāo),DCR的定義為:

QUD為拆除構(gòu)件法分析得出的構(gòu)件或節(jié)點的內(nèi)力(彎矩、軸力或剪力);

QCE為構(gòu)件或節(jié)點的極限承載力(彎矩、軸力或剪力)。

DCR的允許值為2.0,若超過此值,則認(rèn)為破壞。

2.3 計算結(jié)果與分析

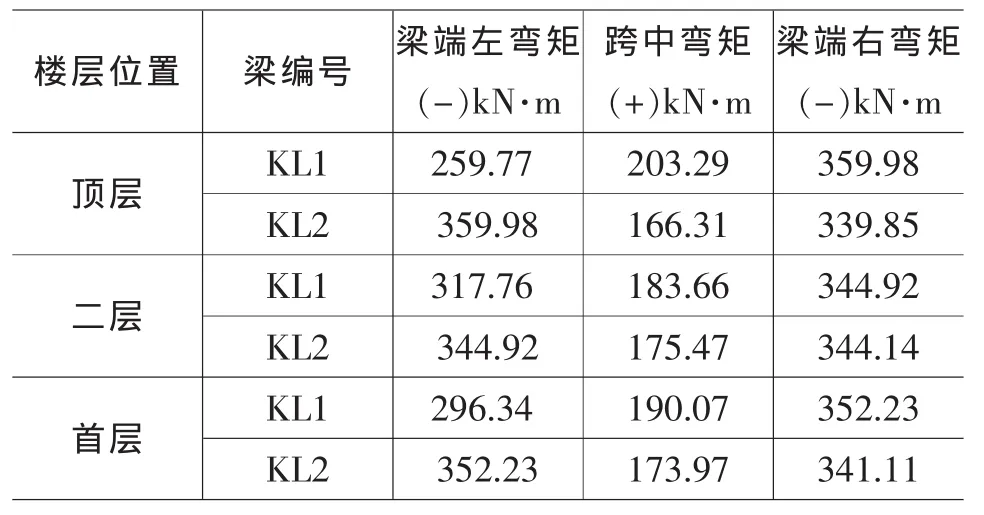

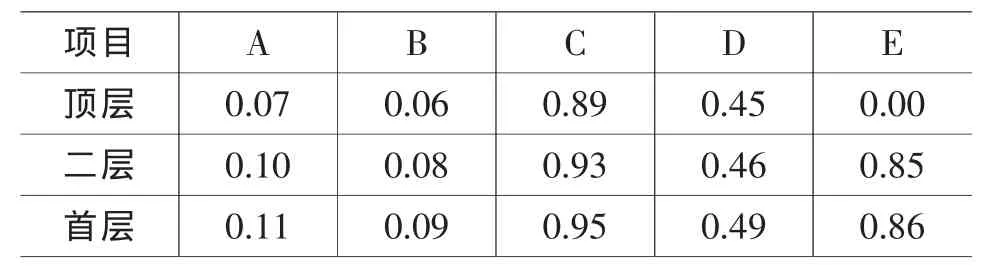

分析得初始結(jié)構(gòu)梁的極限彎矩見表1。

表1 初始結(jié)構(gòu)梁的極限承載力

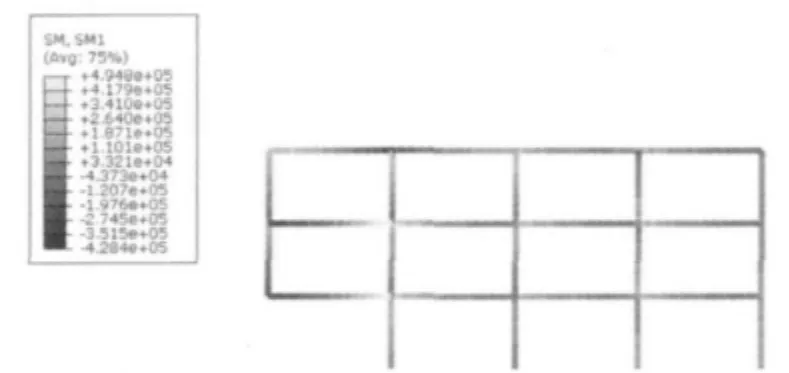

分析得到的工況一下平面鋼框架結(jié)構(gòu)截面彎矩云圖見圖4,位移云圖見圖5。

圖4 工況一平面鋼框架截面彎矩云圖(單位:N·m)

圖5 工況一平面鋼框架豎向位移云圖(單位:m)(位移增大倍數(shù):20)

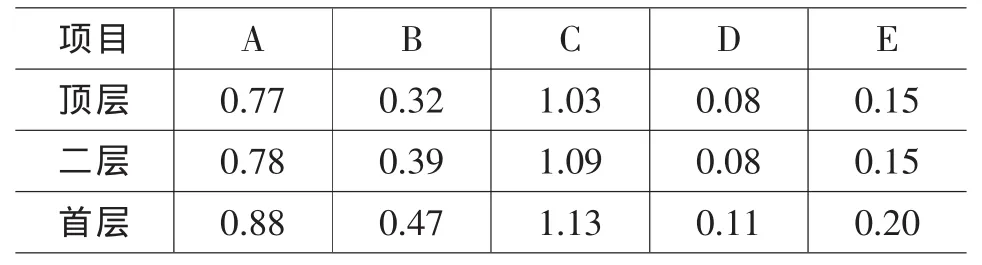

表2 工況一結(jié)構(gòu)DCR值計算結(jié)果

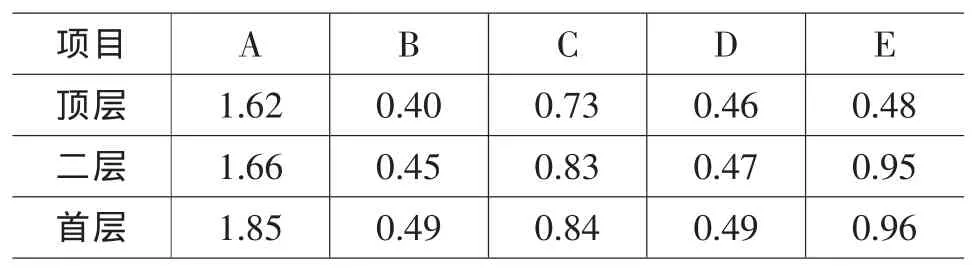

分析得到的工況二下平面鋼框架結(jié)構(gòu)截面彎矩云圖見圖6,位移云圖見圖7。

分析得到的工況三下平面鋼框架結(jié)構(gòu)截面彎矩云圖見圖8,位移云圖見圖9。

圖6 工況二平面鋼框架截面彎矩云圖(單位:N·m)

圖7 工況二平面鋼框架豎向位移云圖(單位:m)(位移增大倍數(shù):20)

表3 工況二結(jié)構(gòu)DCR值計算結(jié)果

圖8 工況三平面鋼框架截面彎矩云圖(單位:N·m)

圖9 工況三平面鋼框架豎向位移云圖(單位:m)(位移增大倍數(shù):20)

由圖4,圖6,圖8可以看出各工況下結(jié)構(gòu)梁的最大彎矩發(fā)生在失效柱直接支承的梁的兩端,并且隨著層數(shù)的增高,彎矩逐漸減小。

由圖5,圖7,圖9可以得到各工況下結(jié)構(gòu)最大豎向位移分別為0.146 m,0.104 m,0.101 m,結(jié)構(gòu)最大豎向位移發(fā)生在結(jié)構(gòu)失效柱支撐的節(jié)點處,并且隨著層數(shù)的提高,所在層的豎向位移越來越小。

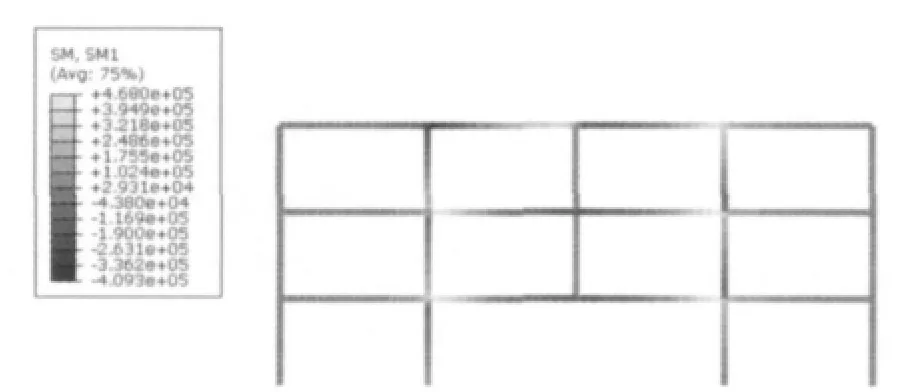

表4 工況三結(jié)構(gòu)DCR值計算結(jié)果

工況一下平面鋼架結(jié)構(gòu)DCR值計算結(jié)果如表2所示,可以得到,失效柱直接支承的梁兩端的DCR分別為0.88,1.13,大于其他梁的DCR,但均小于2。工況二下平面鋼架結(jié)構(gòu)DCR值計算結(jié)果如表3所示,可以得到,失效柱直接支承的左梁兩端的DCR分別為1.85,0.84,右梁兩端的DCR分別為0.84,0.96,大于其他梁的DCR,但均小于2。工況三下平面鋼框架結(jié)構(gòu)DCR值計算結(jié)果如表4所示,可以得到,失效柱直接支承的梁兩端的DCR分別為0.95,0.86,均大于其他梁的DCR,但均小于2。各個工況的DCR值說明了:1)各工況下框架結(jié)構(gòu)滿足抗連續(xù)倒塌方面的要求。2)發(fā)生破壞的位置主要在梁與柱節(jié)點處的梁的遠(yuǎn)端位置上,且該柱的失效對直接支撐梁的影響要大于其他梁。

3 結(jié)論

本為按照GSA2003所提供的分析流程,對一榀三層四跨平面鋼框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行了拆除構(gòu)件分析。可以得出以下結(jié)論:

1)從各工況DCR計算結(jié)果可知,本模型在抗連續(xù)倒塌方面滿足相應(yīng)的要求。柱失效后,最大彎矩發(fā)生在失效柱直接支承的梁的兩端,并且隨著層數(shù)得增高,彎矩逐漸減小。結(jié)構(gòu)最大豎向發(fā)生在結(jié)構(gòu)失效柱支撐的節(jié)點處,并且隨著層數(shù)的提高,所在層的豎向位移越來越小。

2)柱失效后,相鄰的兩根梁合為一根梁,梁端彎矩增大。發(fā)生破壞的位置主要在梁與柱節(jié)點處的梁的遠(yuǎn)端位置上,且該柱的失效對直接支撐梁的影響要大于其他梁。

[1]ELLINGWOOD B R.Mitigating risk from abnormal loads and progressive collapse[J].Journal of Performance of Constructed Facilities,2006,20(4):315~323.

[2]胡曉斌,錢稼茹.結(jié)構(gòu)連續(xù)倒塌分析與設(shè)計方法綜述[J].建筑結(jié)構(gòu),2006,36(增刊):5~79,5~83.

[3]GSA2003.Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Project[S].U.S.General Services Administration,June 2003.

[4]UFC 4-023-03.Design of Structures to Resist Progressive Collapse[S].Unified facilities criteria,14 July 2009.