2011年內蒙古自治區奶牛不同養殖模式生產管理狀況調研報告

文/ 馮艷秋 陳慧萍 彭 華 聶迎利 中國農業科學院農業信息研究所

1 奶業發展逐漸企穩,規模化養殖比例不斷提高

2008年“嬰幼兒奶粉事件”之后,在政府及各有關部門和單位的共同努力下,內蒙古奶業得到不斷恢復。2011年全區奶牛存欄和生鮮乳產量穩步增長。相關資料顯示,截至2011年第3 季度,全區荷斯坦奶牛存欄252.8 萬頭,同比增長3.2%,生鮮乳產量666.9 萬噸,同比增長5.4%。奶牛飼養逐步向優勢產區集中,規模化養殖比例呈現上升趨勢。全區荷斯坦奶牛存欄超萬頭的區縣已經達到了45 個,奶牛存欄占全區總存欄的92.2%;百頭以上標準化規模養殖場和小區奶牛存欄比重由2008年的不足7%提高到了現在的40%以上;進站奶牛全部實現了機械化擠奶。奶牛單產水平進一步提高,目前全區荷斯坦奶牛平均單產超過了5 000 kg/年·頭。生鮮乳的收購價格保持平穩,主產區散養戶平均生鮮乳收購價格為2.80 元/kg,規模養殖場為3.15~3.60 元/kg,與2010年相比略有提高(數據來自2011年內蒙古農牧業廳廳長郭健在“內蒙古奶業協會2011年會”上的講話)。

在當地政府,以及伊利、蒙牛兩大乳品企業的積極引導和推動下,內蒙古奶牛養殖的規模化進程不斷加速,大型規模養殖場數量增加,其中企業自建或聯建的規模養殖場數量增加迅速。另外,企業還通過提高收奶價格,給予資金支持等方式,推動奶站負責人建小區,將散養戶集中到小區內,提高規模化養殖比例。與大規模養殖場和小區如火如荼發展形成鮮明對比的是,散養戶和小規模養殖場的備受煎熬。受飼料價格、人工成本上漲迅速,而生鮮乳收購價格微升的影響,散養戶的奶牛養殖效益下降,積極性不高;部分個人投建的、奶牛存欄在100~200 頭的小規模養殖場,盈利情況也不佳,基本處于持平狀態,資金鏈條比較緊張。整個內蒙古的奶牛養殖業形勢可以概括為12 個字,即“企業進,個人退;規模進,散戶退。”

2 規模養殖場管理規范,經濟效益高

作為重要的奶源生產基地,內蒙古是各大乳品企業的必爭之地。為了更好地控制奶源,在與個人奶站聯合的基礎上,各乳品企業都通過各種形式擴建自有或是參股的大、中型奶牛場。內蒙古現有的千頭及以上的大規模奶牛養殖場,主要有2 類,一類是企業自建的,或是與其它公司合建共營的;另一類是私企老板投資經營的。除此之外,各區縣還有一些小規模(奶牛存欄100~200 頭之間)的奶牛養殖場,而中等規模(奶牛存欄300~800 頭之間)的養殖場數量較少。大多數規模養殖場采取分群飼養,防疫管理較為規范,TMR機、清糞機、全自動擠奶機等設備較為齊全,飼料配方比較合理,比較重視青貯,部分奶牛場還購買了苜蓿飼喂泌乳牛,特別是高產牛。

2011年,粗飼料、精飼料價格都有了較大幅度的上漲,如進口苜蓿由2010年的2 800~3 000 元/噸,上漲到了3 200~3 400 元/噸,精飼料的價格也由2010年的2 200~2 400 元/噸,上漲到了2 600~2 800 元/噸,飼喂奶牛主要使用的玉米的價格也由2010年的1 800~2 000 元/噸,上漲到了2 400~2 600 元/噸。規模養殖場的負責人都表示成本上漲的壓力很大。

土默特左旗是全國最大的奶牛養殖縣之一,但其規模養殖場數量卻十分有限,2008年存欄在100 頭以上的規模養殖場僅有47 家,奶牛存欄2.48 萬頭,占全旗奶牛總存欄量的10.5%。為了發展奶源基地,2008年初,伊利公司分別借給與其有較長時間供奶關系的旗內30 多家小型規模養殖場50 萬~100 萬元不等的資金,供其擴群和新購設備。然而,受后期乳業突發事件,以及飼料成本、人工成本不斷上升的影響,一些小型規模養殖場不得不賣牛甚至倒閉,一些養殖和管理水平較高的奶牛場還可以保持盈虧平衡,在維持生產。綠源牧場是土默特左旗一家奶牛存欄200 多頭的小型規模養殖場,其負責人吳老漢,有著豐富的養牛經驗,然而,在養殖成本高企,貸款利率提高,生鮮乳售價不變的多重壓力下,吳老漢打算賣掉奶牛,養肉牛,而就在奶價較高的2005年,吳老漢曾經賣掉自己養的肉牛,改養奶牛。

3 奶牛養殖小區數量少,在探索中前行

內蒙古的奶牛養殖小區主要有2 種形式,一種是政府引導的,一種是企業引導的。無論是哪一種形式,數量都比較少,是企業與政府在試探和摸索奶牛規模化養殖中的一種嘗試。

政府引導的小區,經營模式主要是政府出地,作好規劃和基礎設施建設,想要進入小區的養殖戶,自建牛舍和住房,人畜混居。這種小區內的養殖戶與散養戶相比,只是將養牛的農戶集中在一起,不再影響其他不養牛的農戶。此類小區內的養殖戶自己管理自己的奶牛,飼料、青貯自己負責,糞便也是自己處理,只是集中到小區內的奶站去擠奶。小區內的防疫措施幾乎沒有,疫病風險較大。

呼和浩特市賽罕區舍必崖村養殖小區就是此類模式。受小區內奶價高于散養戶奶價0.20 元/kg的吸引,自2003年養殖小區竣工之日起,陸陸續續共有160 多戶養殖戶入駐該村的養殖小區。由于近年來呼和浩特市的就業機會增加,奶牛養殖效益下降,該小區內養殖戶的奶牛養殖量有較大程度下降。目前,有些養殖戶的奶牛存欄少的只有不到10 頭,多的也只有二三十頭。飼料多是自家制作的青貯,每頭每天平均產奶量在20 kg左右。

企業引導的小區,主要模式是乳品企業通過向有潛力、有能力的奶站提供資金支持,提高收奶價格等優惠,鼓勵奶站的負責人在原有奶站的基礎上,擴建成奶牛養殖小區。該類小區內的養殖戶,多為本地居民,奶戶并不在小區內居住,只是將自己的泌乳牛放在小區內飼養,買什么料、喂什么料、什么時候喂、使用哪個廠家的凍精等,都由養殖戶自己決定,小區僅提供場地,負責奶站的清潔、管理等。

土默特左旗的神泉牧場就是此類小區。該小區是由一個老的奶站擴建而成的,伊利為其提供了60 多萬元貸款。目前,該小區生鮮乳的收購價格為3.10 元/kg,比附近村子散養戶收奶價(2.80 元/kg)高出了0.30 元/kg。除此之外,小區還收購玉米秸稈制成黃貯,并低價賣給養殖戶。小區內養殖戶的養殖規模普遍不大,30 多個養殖戶中, 奶牛存欄30~50 頭的都屬于大戶,現在該小區內共有大戶五六個。小戶的飼養較為粗放,而大戶較精細,不僅每天飼喂3 遍,而且還購買了質量較好的苜蓿作為粗飼料。大戶飼養的泌乳牛每頭每天平均產奶量為20~30 kg。

4 散養戶管理較為粗放,數量不斷下降

內蒙古的奶牛散養戶,不只是在牧區,在農區的比例也很高。這除了受傳統習慣的影響外,還有將玉米轉化為飼料,提高種植收益的需求。內蒙古地廣人稀,住戶自己院子較大,為奶牛養殖提供了充足的場地。另外,各戶的農田和飼料田面積也較大,按每頭牛需要3~4 畝飼料田計算,多數養殖戶擁有可以滿足5 頭泌乳牛對粗飼料需求的飼料地。

散養戶奶牛飼養較為粗放,牛就圈養在自家院子的角落里,一些散養戶連牛舍都沒有建,還有些牛被拴在一個地方,甚至不能自由飲水和采食。飼料方面,除了購買的精料外,奶農會飼喂自己制作的青貯玉米,青貯不足和冬季的時候,會喂一些干的玉米秸稈。奶牛的糞便多經堆積后施到自己的田里。奶牛的疫病防控措施和擠奶相對規范,每年都正常打疫苗,擠奶則去附近的奶站集中機械擠奶。專職養牛的農戶數量不多,養牛不再是散養戶家庭的主要收入來源。從事奶牛養殖的人員多數為留守家中的老弱病殘,年輕人養牛的比較少。散養戶奶牛單產普遍較低,產奶高峰期時能達到20 kg/天·頭,而在產奶淡季時,則僅有10 kg/天·頭。

受奶牛養殖經濟效益不高的影響,散養戶的奶牛淘汰率較高,只要有病,立即淘汰,而不去治療。土默特左旗禿力亥村的一些養殖戶,在奶牛不生病、不倒奶的情況下,2011年每頭泌乳牛的凈收入為2 000 元,如果奶牛生病或者因為質量不合格,生鮮乳被乳品企業拒收而倒奶,則肯定要虧損。養牛不賺錢,致使目前村里能出去打工的青壯年勞力都出去打工了,只有那些就業難度較大,不愿外出就業的,才在家從事奶牛養殖。

5 規模養殖模式明顯優于小區和散養

三種養殖模式的生產管理狀況差別較大,總的來說,規模養殖場較養殖小區和散養戶的飼養管理更加規范。根據實地調研的數據,制作了表1,對規模養殖場、養殖小區和散養戶在奶牛生產管理的各方面的情況進行了比較。

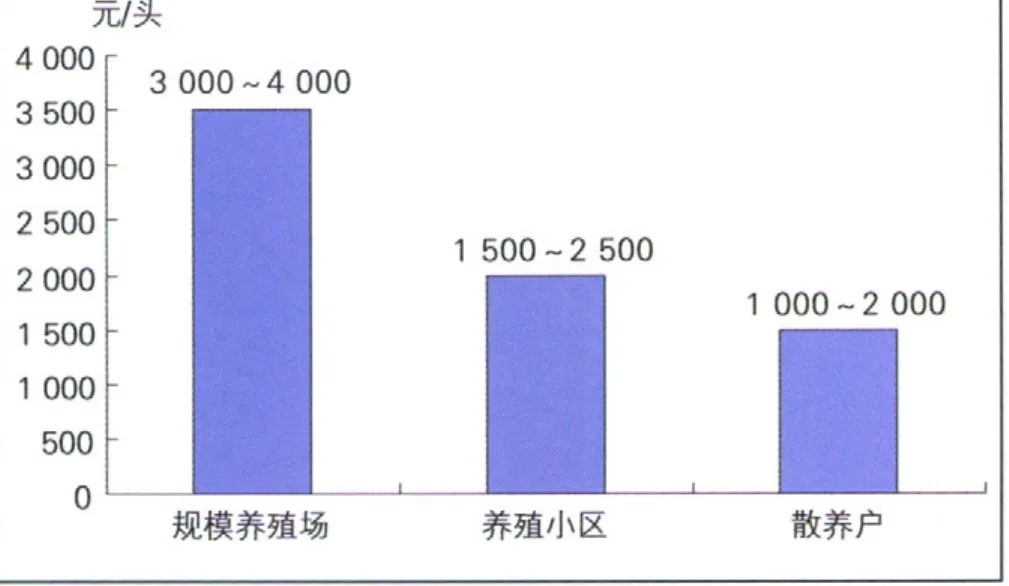

三種養殖模式的成本收益情況差別也較大,總的來說,規模養殖場的售奶價格較高,收益情況明顯好于養殖小區和散養戶。圖1給出了3 種養殖模式下,泌乳牛的年利潤情況。

6 奶聯社——一種新的養殖模式

奶聯社是一種新興的奶牛養殖模式,在伊利集團、土默特左旗政府和內蒙古奶聯科技有限公司的共同推動下,奶聯社規模養殖場在內蒙古迅速發展。目前,奶聯社在呼和浩特市已經建設了15 家大型的規模化、標準化養殖場,其中存欄1 000 頭的14 家,存欄2 000 頭的1 家。這15 家養殖場是2007年后陸續建起來的,其中,2 家是由收購的養殖場改建的;5 家是由奶聯科技公司自建的;還有8 家是由奶聯科技公司與伊利集團合建的,其主要方式是由伊利進行基礎設施建設,奶聯科技公司投入全部設備、流動資金,雙方各占50%的股份。

奶聯社具有獨立的法人資格,并已注冊了商標。奶聯社擁有資金、設備和技術,實行股份制企業管理。與奶牛養殖小區不同的是,在奶聯社,奶農是自愿以自已的奶牛入社的,但不參與生產和經營,奶牛由奶聯社負責飼喂和管理。入社之前,奶聯社會對奶牛進行評估作價并建檔立案,年底按照奶牛入社時的作價進行分紅;合同期內,奶牛所產牛犢歸奶聯社所有,奶牛疫病和死亡風險也由奶聯社承擔。奶農還可以和奶聯社簽訂協議,用自已家里的土地種植玉米,由奶聯社負責收購。奶聯社也會優先聘用入社奶農到奶牛場工作。以單產為4 500 kg/年·頭的奶牛入社為例。正常情況下,這種奶牛按5 000 元作價,合同期一般為5 年,每年支付給養殖戶紅利1 000 元,這樣,奶牛作價加紅利5 年共計10 000 元,平均每年支付2 000 元。單產高于或低于4 500 kg/年·頭的奶牛,作價及紅利按比例增減。

表1 內蒙古規模養殖場、養殖小區和散養戶奶牛生產管理情況

圖1 規模養殖場、養殖小區、散養戶2011年泌乳牛平均年利潤情況

奶聯社的優勢主要體現在四個方面:一是將奶牛集中飼養,無論從管理成本、飼料采購成本、人工成本方面都有所降低,平均每頭奶牛每天比奶農自己飼養少投入1.00~1.50 元。二是在專業技術人員的指導下,集中飼養后,奶牛單產有所提高。入社之前,奶牛的平均單產為4 120 kg/年·頭,入社后提高到了5 230 kg/年·頭。三是由于生鮮乳品質提升,質量穩定,生鮮乳的銷售價格也較散養戶高出很多,目前散養戶生鮮乳的收購價格為2.80 元/kg,而奶聯社與其它規模養殖場一樣,生鮮乳的收購價格為3.50 元/kg左右(以上數據均由奶聯科技公司提供)。四是通過此種模式,使乳品企業和奶牛養殖場大規模、快速擴張所需要的資金壓力得到了一定程度的緩解。

然而,奶聯社模式也存在一定問題。如奶聯社的牛是將入社散養戶奶牛集中起來的,奶牛的品質參差不齊,疫病風險增加。又如,入社時奶牛作價與奶牛當前的市價相近,即當前年產4 000 kg/頭左右的三胎奶牛市場售價為7 000 元,而奶聯社的作價加紅利估計也是7 000 元或略高于7 000元,則相當于奶聯社通過分期付款的方式購買了該牛,而入社只是一種形式。因此奶聯社能否長期存在且健康發展,與其確定的奶牛作價有很大的關系。

7 奶站數量減少,監管加強

為了有效規范乳品企業生鮮乳收購行為,避免無序爭奪奶源,防止惡性競爭,內蒙古對奶站的管理是按照“一村一企”原則,實行奶源分區劃片收購,禁止一家乳品企業進入另一家乳品企業的生鮮乳收購區域收購生鮮乳。同時,按照國家和自治區的有關政策,內蒙古各旗縣區畜牧部門對原有的4 116 個生鮮乳收購站進行了清理整頓,經取締、整合后,目前運轉的生鮮乳收購站為2 784 個。另外,為了保障生鮮乳的質量,按照自治區相關文件要求,伊利、蒙牛等乳品企業對生鮮乳收購站全部采取了直管、托管和監管措施。

在各種政策、措施的共同作用下,在各部門的共同努力下,內蒙古生鮮乳的質量安全狀況明顯改善,但質量安全檢測體系仍有待完善。目前,乳品企業直管的收購站139 個,托管的492 個,其余的全部派員監管。

相對于乳品企業自建的奶站和派駐站員的奶站,乳品企業托管奶站的形式比較特殊。托管奶站是指乳品企業從私人老板手中接管某奶站,奶站的運營和日常管理由乳品企業負責,奶站的負責人和員工屬于乳品企業,由乳品企業為其發放工資,乳品企業只需定期支付私人老板一定的托管費即可。對于一個日收奶1~2 噸的奶站,乳品企業支付的托管費為0.20 元/kg。此類奶站的生鮮乳收購價格與其它奶站沒有區別,規模也不是很大。對于乳品企業而言,采用這種方式可以用更少的資金投入,更好地控制奶源。

從總體來看,內蒙古所有奶站中,由乳品企業派駐站員進行監管的奶站,仍屬于多數。在土默特左旗,共有12 個駐站員管理著50 個奶站。每天,駐站員都會到各人負責的奶站進行檢查,督促奶站按照標準進行操作。無論是哪種奶站,都會保留各戶的奶樣,但檢測指標有限,只檢測抗生素,有些奶站甚至連抗生素都不檢測,待交給乳品企業后由乳品企業進行各項指標的檢測。對于檢測出來的問題奶,要扣除所有奶戶當日的奶款。受奶站負責人卷款逃走事件的影響,乳品企業會將奶款直接打到奶戶賬上,但是還存在將奶款打給奶站負責人,然后由奶站再付給各奶戶的情況。

8 小結

2011年,內蒙古奶牛養殖業形勢良好,奶牛存欄和生鮮乳產量保持穩定,規模化養殖比例提高,千頭規模養殖場在政府和乳品企業的推動下,數量不斷增加。三種養殖模式中,規模養殖場在生產管理規范程度、單產水平、生鮮乳質量、經濟效益等方面,都明顯優于小區養殖和散養戶。受成本上漲的影響,養殖小區和散養戶養殖效益下降,退出奶牛養殖業的速度加快。C