基于經絡特性變化的隔姜灸療法治療原發性痛經(寒濕凝滯型)42例臨床療效觀察

張 欣 尚 坤 楊啟光

1.長春中醫藥大學,吉林 長春 130117;2.長春市中醫院,吉林 長春 130117

痛經是臨床常見婦科疾病,指婦女正值經期或行經前后,出現周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,嚴重時伴有惡心、嘔吐、肢冷,甚則劇痛昏厥者,亦稱“經行腹痛”。原發性痛經是指經婦科檢查,生殖器官無明顯器質性病變者,多發生于月經初潮后2~3年的青春期少女或未生育的年輕婦女[1]。調查顯示,地處北方的女性有近一半的人有過痛經現象,其中寒濕凝滯型原發性痛經患者占所有痛經患者的41.19%[2]。我們通過人體經絡特性診斷分析系統,確定患者經絡特性的異常,并據此擬定新的隔姜灸治療方案,取得滿意的臨床療效。

1 臨床資料

1.1 病例來源

所有42例病例均來自長春中醫藥大學附屬醫院和長春市中醫院針灸科門診,病例平均年齡 (22.05±4.36)歲,平均病程 (5.85±3.23) 年。

1.2 診斷標準

1.2.1 中醫診斷標準

根據1993年國家衛生部頒布的《中藥新藥治療痛經的臨床研究指導原則》[3]中寒濕凝滯型原發性痛經的中醫診斷標準,以患者經前或經期小腹冷痛,得熱痛減,月經后期,量少,經血黯有瘀塊或如黑豆汁樣,畏寒,手足欠溫,帶下量多,舌苔白膩,脈弦或沉緊為主要癥狀者。

1.2.2 西醫診斷標準

根據1993年國家衛生部頒布的《中藥新藥治療痛經的臨床研究指導原則》中原發性痛經的西醫診斷標準,經婦科檢查,生殖器官無明顯器質性病變者,多發生于月經初潮后1~3年的青春期少女或未生育的年輕婦女。

1.3 試驗病例標準

1.3.1 納入病例標準

以痛經為主癥,婦科檢查無明顯器質性病變且符合中醫辨證者。

1.3.2 排除病例標準 (包括不適應癥或剔除標準)

(1)經檢查證實有盆腔炎、子宮內膜異位癥、子宮腫瘤所致的痛經。

(2)合并有心血管、肝、腎和造血系統等嚴重原發性疾病,精神病患者。

(3)不符合納入標準,未按要求合作者 (不配合飲食或私自用藥影響療效者)。

1.3.3 終止病例標準

發現不符合試驗方案者,拒絕繼續參與研究的病人,失訪者,入組后發現合并有嚴重軀體疾病等非藥物性原因而中斷試驗者,沒有遵循治療規定,合并使用了禁用的藥物或其他治療方法的病例。

2 研究方法

2.1 一般資料

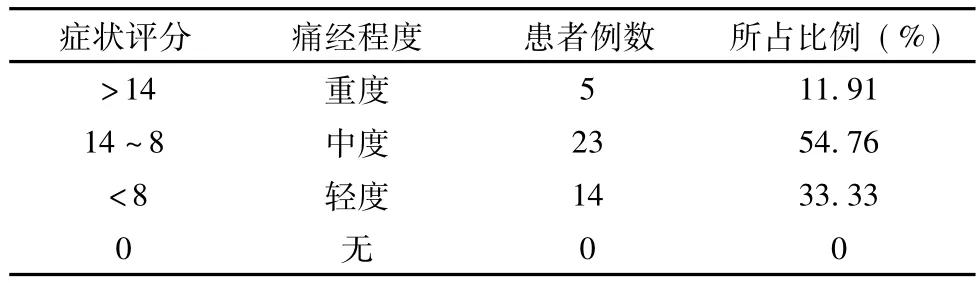

2.1.1 患者痛經癥狀評分

本課題共觀察了44例原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者,其中2例因故退出。根據1993年國家衛生部頒布的《中藥新藥治療痛經的臨床研究指導原則》中制定的《痛經癥狀評分標準》,確定治療前42例女性的痛經癥狀評分,見表1。

表1 42例原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者治療前痛經癥狀評分表

2.1.2 患者經絡特性

人體經絡特性是人體經絡特性診斷分析系統通過綜合分析得出的結果。人體經絡特性診斷分析系統是一種高科技智能型的中醫綜合診斷儀器,以中醫經絡理論為依據,結合現代經絡研究成果、電子信息處理和電子探測技術,對人體的經絡特性進行檢測、顯示和數據處理分析,運用中醫辨證,對寒熱虛實等病證作出定量、定性診斷,并做出準確客觀的測量和記錄,見表2。測試前注意避免以下幾種影響測量準確性的情況:劇烈運動后,飯后30分鐘內,服用中藥期間,氣功狀態,發怒狀態,興奮狀態。

通過表2可見,原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者的經絡特性異常情況為足少陰腎經虛寒性、足太陽膀胱經寒性,足厥陰肝經、足太陰脾經失衡。

表2 42例原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者治療前異常經絡特性統計表

2.2 觀察指標

2.2.1 療效性觀察指標

根據1993年國家衛生部頒布的《中藥新藥治療痛經的臨床研究指導原則》中制定的《痛經癥狀評分標準》,觀察患者痛經癥狀評分的改變情況。

2.2.2 安全性觀察 (1)一般體格檢查:血壓、脈搏、呼吸、心率;(2)血、尿、便常規;(3)心電圖、肝功能。

2.3 治療方法

2.3.1 穴位選取 根據患者經絡特性及原發性痛經的病因病機,在治療中,擬定了以溫補足少陰腎經、足太陽膀胱經和調理足厥陰肝經、足太陰脾經為主的治療原則,選取以下穴位組成艾灸處方:主穴為關元、腎俞、中極、地機;隨癥配穴,疼痛重,加次髎;寒證重,加命門;氣滯,加太沖;腹脹,加天樞。

2.3.2 操作方法 隔姜灸,將鮮生姜片切成厚約0.3cm的生姜片,用針扎孔數個,置施灸穴位上,用大艾炷 (重量約1.5g)點燃放在姜片中心施灸,若患者有灼痛感可將姜片提起,使之離開皮膚片刻,旋即放下,再行灸治,反復進行,以局部皮膚潮紅濕潤為度。每穴施灸5~10壯,施灸壯數依痛經程度而定,輕度用5壯,中度用8壯,重度用10壯,治療于每次行經前1周左右開始,每日1次,7日為1個療程。連續治療3個月經周期。

2.4 療效判定標準

根據1993年國家衛生部頒布的《中藥新藥治療痛經的臨床研究指導原則》中制定的療效判定標準。

痊愈:治療后積分恢復至0分,腹痛及其他癥狀消失,停止治療后3個月經周期未復發。

顯效:治療后積分降低至治療前積分的1∕2以下,腹痛明顯減輕,其余癥狀好轉,不用治療或服用止痛藥可以堅持工作。

有效:治療后積分降低至治療前積分的1∕2至3∕4,腹痛減輕,其余癥狀好轉,治療或服用止痛藥后可以堅持工作。

無效:腹痛及其他癥狀無改變者。

2.5 統計學方法

計數資料用χ2,計量資料用t檢驗,等級資料用Ridit分析。所有數據均使用SPSS13.0統計軟件包進行統計分析。

3 觀察結果

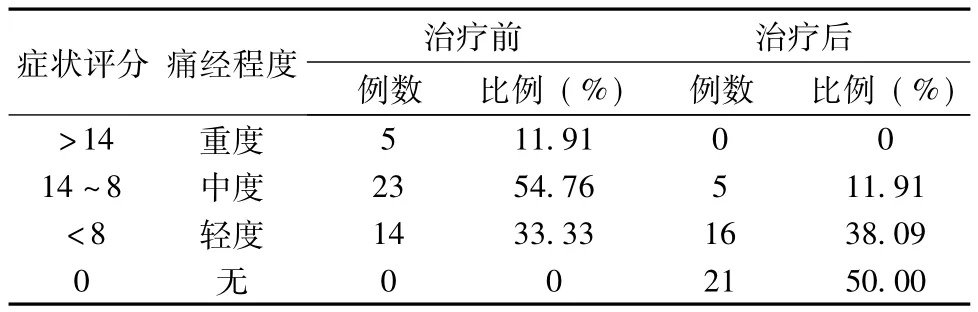

42例患者治療前后痛經癥狀評分對照見表3。

表3 42例原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者治療前后痛經癥狀評分對照表

通過表3可見,42例原發性痛經 (寒濕凝滯性型)患者的痛經癥狀評分治療后下降明顯,表明隔姜灸治療原發性痛經具有良好的臨床療效。

根據療效判定標準,42例患者治療后痊愈16例,顯效20例,有效6例,總有效率達100%。

4 討論

通過人體經絡特性診斷系統的檢測,原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者的經絡特性為足少陰腎經虛寒性、足太陽膀胱經寒性,足厥陰肝經、足太陰脾經失衡。從中醫理論講,原發性痛經 (寒濕凝滯型)的主要病因為經期感寒,素體陽虛,或經水臨行時過食生冷,或感受寒濕,均易導致寒濕之邪客于胞中,與血搏結,使沖任經氣阻滯,導致經行腹痛。因胞脈系于腎,故多表現為腎經虛寒[4]。膀胱經與腎經相表里,寒濕之氣相互傳導,故膀胱經多寒。經期寒凝經脈,氣血運行不暢,胞宮經血流通受礙。五臟中肝藏血,脾統血,故導致二經失衡。

針對原發性痛經 (寒濕凝滯型)患者的異常經絡特性,以溫補足少陰腎經、足太陽膀胱經和調理足厥陰肝經、足太陰脾經為主的治療原則,選取關元、腎俞、中極、地機為治療主穴。其中腎俞穴,處于足太陽膀胱經在背腰部的第一側線上,為腎臟之氣輸注于背腰部的穴位。腎主生殖,女子天癸正常與否,取決于腎,故女子月事痛者,可從腎治。腎俞能夠振奮陽氣,溫補下元,故以艾柱灸之可祛寒行濕。胞脈系于腎,腎氣溫充,則胞脈寒濕自除。關元,中極為任脈腧穴,可通調沖任之氣,促進胞宮瘀血消散。同時中極還是膀胱經的募穴,能夠散寒行氣,治療膀胱經寒證。地機為脾經郗穴,是調血通經之要穴,可健脾除濕,止痛調經。《銅人》載地機穴主“女子血癥”。諸穴配合,溫腎、除寒、行氣、祛濕、活血、止痛,共奏調經止痛之效。

艾灸療法是中醫外治療法中的重要組成部分,具有針藥所不具備的獨特作用。《靈樞·官能》篇有“針所不為,灸之所宜”的記載。艾灸的臨床效應包括艾灸的溫熱作用、艾灸的光譜效應、艾灸的壯數及艾灸的時間等。溫熱作用可以祛寒除濕,同時艾葉燃燒時發熱所產生的光譜屬于光學中的近紅外線波段,說明艾灸不僅有遠紅外輻射及熱輻射,還有近紅外線輻射及光輻射。就生物效應而言,遠紅外輻射穿透力強,可以滲透到表皮,結締組織,血管,神經系統,并為活組織所吸收,起到治療作用[5]。

[1]羅元愷.中醫婦科學[M].上海:上海科學技術出版社,1986:53.

[2]黨艷麗.467例女學生痛經情況調查[J].陜西中醫,2000,21(12):537.

[3]衛生部.中藥新藥治療痛經的臨床指導原則 (第一輯) [M].北京:人民衛生出版社.1993:263-266.

[4]曹云霞.原發性痛經的發病機制與預防[J].中國實用婦科與產科雜志,2001,17(4):83.

[5]陸壽康.刺法灸法學[M].北京:中國中醫藥出版社.2003:182-184.