大腸息肉臨床與病理相關性研究

唐保東 陳志娜 馬 博 廖獻花 林箐華 孫玉立 朱森林

中山大學第一附屬醫院黃埔院區消化內科,廣東廣州 510700

大腸息肉是消化道常見疾病,發病率為10%~30%。以前由于檢測手段的限制,大腸息肉的檢出率并不高,自內鏡問世并廣泛應用于臨床以來,大腸息肉的檢出率明顯提高。有研究認為,大腸癌中由息肉惡變發展而來的約占70%。因此,通過對大腸息肉患者年齡、臨床表現、息肉的發生部位、大小和息肉病理類型的研究,找到其中的相關規律,對早期發現大腸息肉惡變,改善大腸癌的預后,降低大腸癌的發生率有著重要意義。現將我院近6年入院進行結腸鏡檢查并發現患有大腸息肉患者的臨床資料進行臨床、內鏡和病理觀察的相關性分析,旨在發現本區域人群中大腸息肉發生、發展的規律。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析我院2005年1月~2010年12月4 630例患者腸鏡檢查資料。檢查前晚或當日均按要求服用清腸藥至便出無渣黃水符合檢查標準。根據結腸鏡檢查結果,記錄大腸息肉患者的年齡、性別分布、臨床癥狀、結腸鏡下特點及病理分型。

1.2 治療及測量方法

采用CF-Q260AI型電子腸鏡及高頻電發生器行息肉電切除術。鏡下以活檢鉗完全張開為0.5 cm估計息肉大小。息肉分布為①直腸:肛門緣以上15 cm腸段;②乙狀結腸:直腸以上至降結腸之間;③降結腸:自乙狀結腸與降結腸的移行部至結腸脾曲;④橫結腸:脾曲至肝曲之間;⑤升結腸:肝曲至盲腸之間;⑥回盲部。

1.3 統計學方法

采用SPSS 11.5統計學軟件進行數據分析,計數資料用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

表1 不同年齡患者息肉病理分型情況[n(%)]

表2 不同病理分型息肉的分布部位情況[n(%)]

2 結果

2.1 大腸息肉檢出情況

4 630例腸鏡檢查患者中,檢出共大腸息肉824例,占總數的18%,其中男494例,占60%,女330例,占40%;年齡3~90歲,中位年齡58.9歲

2.2 大腸息肉患者臨床表現

本組824例大腸息肉患者主要臨床表現依次為腹痛腹脹(36.8%)、便血(22.6%)、大便習慣或性狀改變(17.3%)、腹瀉(9.2%)、便秘(8.4%)、貧血消瘦(5.9%)、其他(4.9%),以上部分癥狀可同時存在。臨床表現均無特異性。

2.3 大腸息肉患者的息肉病理分型

824例大腸息肉患者的息肉病理分型為管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤、混合狀腺瘤、幼年性息肉、增生性息肉及炎癥性息肉,共6種。其中,管狀腺瘤136例,占16.5%;絨毛狀腺瘤81例,占9.8%;混合性腺瘤278例,占33.7%;幼年性息肉11例,占1.3%;增生性息肉125例,占15.1%;炎癥性息肉193例,占23.4%。

2.4 不同年齡患者息肉病理分型情況

根據年齡將患者分為青年組(≤35歲)、中年組(36~60歲)及老年組(>60歲),息肉病理類型以腺瘤性和炎癥性為主,占83.5%。各組病理類型比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.5 不同病理分型息肉的分布部位情況

不同病理分型息肉分布部位比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。說明病理類型與息肉的分布部位無相關性。見表2。

2.6 不同病理分型的息肉大小情況

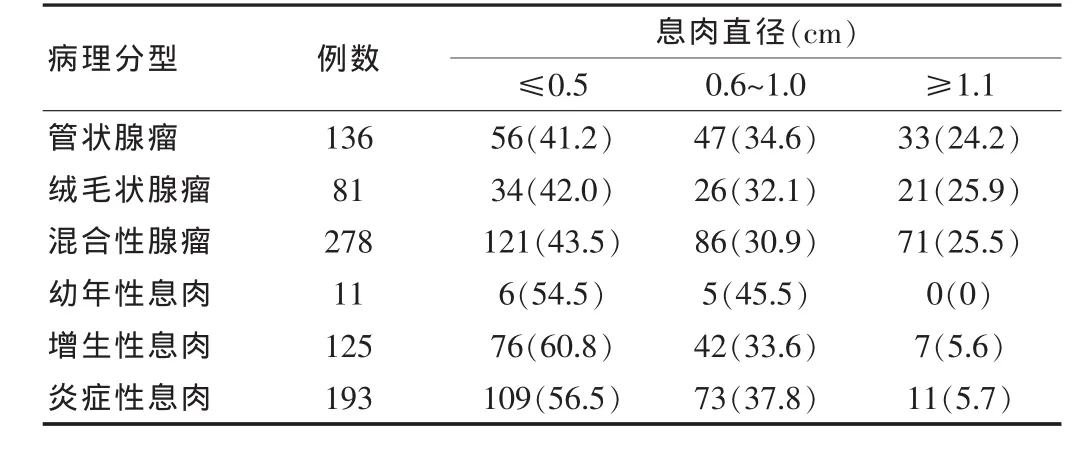

不同病理分型中混合性腺瘤278例,其中,息肉直徑≤0.5 cm占43.5%,直徑為0.6~1.0 cm占30.9%,直徑≥1.1 cm占25.5%;幼年性息肉11例中直徑≤0.5 cm占54.5%,直徑為0.6~1.0 cm占45.5%,沒有發現直徑≥1.1 cm的息肉。不同病理分型的息肉大小比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.7 大腸息肉癌變情況

本組共有25例息肉發生癌變,癌變率為3.03%。15例為多發息肉,其中2例是家族性息肉病。不同病理分型的息肉癌變率比較差異有高度統計學意義(P<0.01)。炎癥性息肉、幼年性息肉和增生性息肉沒有癌變發生,25例癌變息肉均為腺瘤性,其中混合性腺瘤12例,絨毛狀腺瘤7例,管狀腺瘤6例;早期癌1例;息肉直徑在0.6~1.0 cm之間4例,直徑≥1.1 cm占21例。

表3 不同病理分型的息肉大小情況[n(%)]

3 討論

大腸癌包括結腸癌和直腸癌,是近30年來發病數和死亡數在世界大多數國家和地區上升最快的腫瘤之一。許多研究表明,大腸息肉與大腸癌的發生密切相關。據估計50%~70%的大腸癌由腺瘤演變而來[1]。本研究發現,大腸息肉患者在中年(年齡為36~60歲)就有較高的發病率,因其臨床表現無特異性且較輕微和不典型往往被人忽視。部分患者又常誤診為痔瘡等肛門疾病或“痢疾”而延誤必要的檢查。因此,大腸息肉的診斷首先要提高醫師對本病的認識,凡原因未明的便血或消化道癥狀者,尤其是36歲以上的中老年男性,應注意做常規檢查,以便及早發現大腸病變。

大腸息肉分為腫瘤性(腺瘤)和非腫瘤性兩大類,主要依據息肉的性質及組織學特點進行歸類。腺瘤息肉又可分為管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤和管狀-絨毛狀腺瘤(混合性腺瘤)三種類型,依據腺瘤中絨毛成分和管狀成分出現的多少進行分類。據報道,炎癥性息肉、幼年性息肉及增生性息肉屬于非腫瘤性息肉,一般不發生惡變[2],本組研究結果與之相一致。本研究結果顯示,824例大腸息肉患者中,腺瘤性息肉495例,占60%,且25例發生癌變的息肉均為腺瘤型。中老年組腺瘤性息肉429例,明顯高于青年組同一病理類型,而青年組以炎癥性息肉及增生性息肉為主。由此可見,患者息肉的病理分型與年齡之間存在一定的相關性,表現為年齡越大其腺瘤性息肉的發生率越高。

息肉直徑大小也是癌變的相關因素。趙穎等[3]對623例患者資料進行分析發現,息肉直徑≤0.5 cm無癌變;0.6~1.0 cm癌變發生率為3.8%;1.1~1.9 cm癌變發生率為13%;≥2.0 cm癌變發生率為27.59%。另有文獻報道直徑1~2 cm的腺瘤性息肉惡變率為10%左右,而直徑>2 cm的腺瘤惡變率接近50%[4-5]。本研究結果顯示,息肉的幾種病理分型中,混合性腺瘤、絨毛狀腺瘤及管狀腺瘤息肉直徑≥1.1 cm者所占比例較高,而增生性、炎癥性及幼年性息肉中直徑≤0.5 cm者占比例較高,組間比較差異顯著(P<0.05)。表明隨著息肉直徑的增大,非腺瘤性息肉占的比例逐漸減少,即腺瘤性息肉一般直徑大于非腺瘤性息肉,混合性腺瘤直徑較大。

[1]鄭芝田.胃腸病學[M].3版.北京:人民衛生出版社,2000:846-852.

[2]Rubio CA,Jaramillo E,Lindblom A,et al.Classification ofcolorectal polyps:guidelines for the endoscopist[J].Endoscopy,2002,34:226-236.

[3]趙穎,王玉芳,王維.大腸息肉的臨床、病理及內鏡特征[J].四川醫學,2002,23(1):17-18.

[4]朱德鋒,宋志軍,潘永紅,等.大腸腺瘤早期癌變的結腸鏡診治[J].中國醫師雜志,2005,7(2):255.

[5]周殿元,張子其.老年人大腸息肉與大腸癌[J].實用老年醫學,1998,12(6):249-251.