棘突間動態內固定裝置治療椎間盤突出癥臨床研究

曾令源 肖增明

1.廣西壯族自治區來賓市人民醫院骨科,廣西來賓 546100;2.廣西醫科大學附屬第一醫院骨科,廣西南寧 530021

棘突間動態固定包括靜態棘突間動態固定和動態棘突間固定兩種,Coflex為動態棘突間固定的代表,其適用腰椎間盤突出、椎間盤退變、脊柱側凸、椎管狹窄和椎體不穩等多種疾病[1]。現將廣西來賓市人民醫院于2008年12月~2011年12月對比研究Coflex棘突間動態固定系統和單純椎間盤髓核摘除治療腰椎間盤突出癥的結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2008年12月~2011年12月于我院接受手術治療的腰椎間盤突出癥患者60例,所有患者術前均經X線、CT和MRI等檢查證實退行性變性,腰椎間盤突出位置為L4~5,椎管內占位明顯,椎間盤屬ModicⅠ型的退變分級、病變節段椎間隙高度下降,腰腿痛病史并經非手術治療無效,同時癥狀嚴重影響日常生活。對于外傷、峽部裂、類風濕、腰部手術病史及嚴重心、肺、腎等疾病不適手術等患者予以排除。其中男 34 例,女 26 例;年齡 35~71 歲,平均(49.2±11.7)歲;病程4~46個月,平均(14.7±6.5)個月。將其隨機分為單純椎間盤髓核摘除減壓術組(單純組)和Coflex棘突間動態固定系統組(Coflex組)各30例,兩組患者一般情況對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 手術方法

1.2.1 單純組 患者于全麻下取俯臥位,術前用C形臂X線透視機確定病變間隙,而后以發病椎體為中心做一長4~6 cm的后正中切口,逐層分離皮膚及皮下組織,同時沿棘突剝離兩側椎旁肌,行骨膜下剝離顯露椎板至兩側橫突尖部,確切止血。再次應用C形臂X線透視機定位病變椎板間隙,剝離并切除肥厚的黃韌帶,同時用咬骨鉗咬除上位椎板下緣的1/3及下位椎板上緣的1/4并向外側至小關節內側,以達到對椎管減壓的目的。環形切開后縱韌帶及纖維環后摘除突出的椎間盤組織和游離髓核并探查神經根管,擴大側隱窩以松解神經根。

1.2.2 Coflex組 在單純組的基礎上游離棘突上的脊上韌帶并將其向對側撐開,應用電鋸修整上下棘突后選用試模置入達理想效果后應用Coflex固定,C形臂X線透視Coflex位置合適(置入深度距硬脊膜3~5 mm)后夾緊固定翼,復位脊上韌帶后放置引流條并逐層縫合,術畢。

1.3 術后處理

術后常規脫水、抗炎及對癥治療,于24 h后開始肌肉收縮鍛煉,于術后2周可帶腰圍下地行走及功能鍛煉。

1.4 療效評判標準

分別于術前及術后1、6、12個月對兩組患者行腰痛視覺模擬評分(VAS)、腰椎 JOA 評分(29 分法)[2]及 Oswestry功能障礙指數(ODI)[3],同時行X線及CT檢查并測量手術節段椎間盤背側及腹側高度、椎間孔間最大距離,棘突頂距及椎管面積等相關指標。

1.5 統計學方法

采用SPSS 17.0軟件處理所收集到的數據,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組不同時間有關功能評價比較

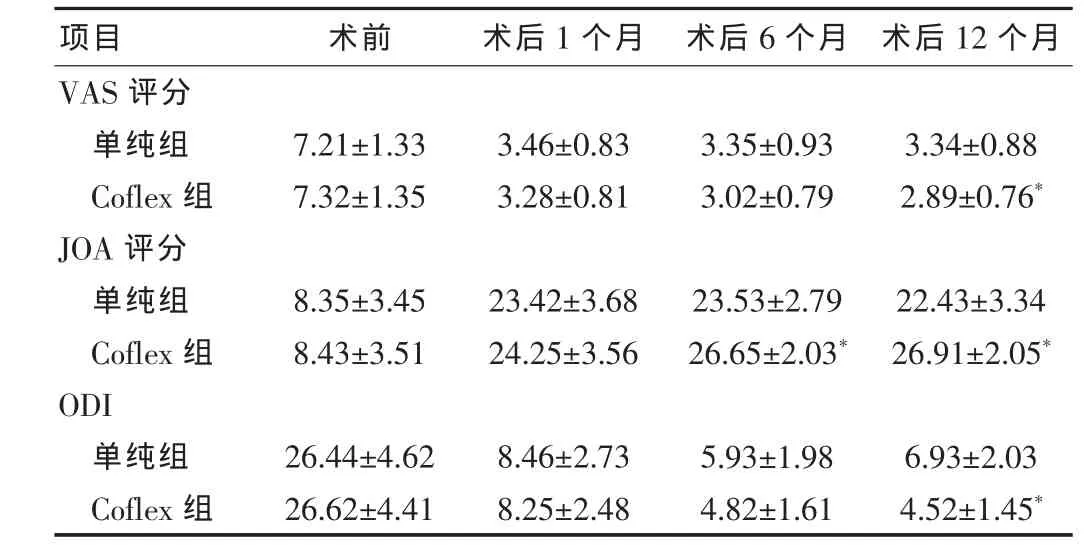

對于單純組和Coflex組術前及術后不同時間的VSA評分、JOA評分及ODI結果顯示兩組臨床癥狀均得到顯著改善,但Coflex組的改善效果明顯好于單純組,尤其是術后12個月評定結果Coflex組與單純組相比差異有統計學意義。見表1。

表1 兩組不同時間有關功能評價比較(±s,分)

表1 兩組不同時間有關功能評價比較(±s,分)

注:與單純組比較,*P<0.05

項目 術前 術后1個月 術后6個月 術后12個月VAS評分單純組Coflex組JOA評分單純組Coflex組ODI單純組Coflex組7.21±1.33 7.32±1.35 3.46±0.83 3.28±0.81 3.35±0.93 3.02±0.79 3.34±0.88 2.89±0.76*8.35±3.45 8.43±3.51 23.42±3.68 24.25±3.56 23.53±2.79 26.65±2.03*22.43±3.34 26.91±2.05*26.44±4.62 26.62±4.41 8.46±2.73 8.25±2.48 5.93±1.98 4.82±1.61 6.93±2.03 4.52±1.45*

2.2 兩組相關測量指標比較

對于兩組術后手術節段相關指標測量結果顯示椎間盤背側高度、椎間孔間最大距離,棘突頂距及椎管面積與各自術前對比,差異均有統計學意義(P<0.05),兩組術后12個月結果對比差異亦有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組相關測量指標比較(±s)

表2 兩組相關測量指標比較(±s)

注:與本組術前比較,*P<0.05;與單純組術后12個月比較,#P<0.05

組別椎間盤腹側高度(mm)椎間盤背側高度(mm)椎間孔最大距離(mm)棘突頂距(mm)椎管面積(mm2)單純組術前術后12個月Coflex組術前術后12個月14.83±1.40 15.02±1.49 7.95±1.21 5.82±1.18*18.83±1.26 16.42±1.35*29.59±2.63 24.92±1.94*232.4±10.9 218.3±12.8*14.67±1.38 15.14±1.72 7.74±1.17 10.63±1.42*#18.92±1.72 22.48±2.01*#29.76±2.72 36.49±3.01*#235.7±12.4 261.4±15.3*#

2.3 并發癥

單純組術后腰間盤突出復發2例,兩組患者均未出現感染及假體相關的不良并發癥。

3 討論

腰椎間盤突出癥是一種以腰腿痛為主要臨床表現的骨科常見及多發疾病之一,其發病部位大多位于L4~5及L5~S1節段。腰椎間盤突出癥的治療方法包括非手術和手術治療兩類,而手術治療的術式主要包括腰椎間盤髓核摘除術和腰椎間盤摘除椎間融合術兩大類。隨著對腰椎間盤摘除椎間融合術長期隨訪發現其可導致鄰近組織和椎間盤退變加速及椎間關節應力增加從而使病變節段或相鄰節段出現椎管狹窄、繼發性腰椎滑脫和假關節形成等不良并發癥[4]。為解決上述問題,動態固定理論被提出,其由椎弓根螺釘間半堅強內固定裝置、棘突間撐開裝置、椎弓根螺釘間韌帶連接裝置和人工椎間盤組成,該術式不但可以緩解疼痛而且還可以通過控制異常活動及保持運動功能來防止鄰近節段退變及保障腰椎的正常活動特性[5]。

Coflex棘突間動態固定系統的植入術僅涉及患者少數脊柱后部結構包括脊間韌帶、脊上韌帶及棘突等,其不但對上述結構損傷較小而且與傳統的脊柱融合術相比具有很多優勢[6]。傳統后路腰椎椎體間融合術具有手術創傷較大、手術時間較長及出血量多等缺點,而且其使固定節段的運動功能喪失,從而出現臨近節段椎間盤及關節突關節應力異常而增加臨近椎體的活動度代償,常常導致神經再次受到壓迫及腰腿痛等癥狀的復發[7]。Coflex棘突間動態固定系統的植入術保留病變脊柱節段的運動功能且對病變臨近節段幾乎無損傷;該術式創傷較小,不但較少涉及椎管而且與其相關及神經根的并發癥亦較少出現;對于術后需翻修患者的手術操作簡單且影響較小等;其主要限制患者腰椎的過伸運動,從而降低了椎間盤的負荷,其對腰椎過屈運動影響較小,因此在患者過屈位時對其椎間盤的影響亦較小[8]。

對于Coflex棘突間動態固定系統的植入術治療腰間盤突出癥的適應證及禁忌證方面嚴格掌握,良好的應用該術式的適應證及禁忌證是手術成功的關鍵。首先患者應具有腰腿痛病史且經影像學檢查證實為腰間盤突出癥,同時患者經嚴格的內科保守治療后癥狀無改善或加重且嚴重影響正常工作及學習[9];患者必須經影像學證實椎管內占位明顯且腰間盤突出癥的分型應屬于腰間盤脫出及椎間盤退變分級屬ModicⅠ型并伴脊柱病變節段高度降低;對于中重度椎體滑移、外傷、腫瘤、峽部裂、類風濕及嚴重心、肺、肝、腎等疾病不適合接受手術的患者予以排除。另外該術式對于患者棘突的骨質量要求較高,對于存在嚴重骨質疏松及棘突過小的患者會影響手術時固定的牢固性,容易引起如關節突及棘突骨折等并發癥,因此對于此類患者應慎行Coflex棘突間動態固定系統的植入術[10]。本組60例患者均經X線、CT和MRI等影像學檢查證實為退行性變性腰椎間盤突出,病變位置為L4~5,椎管內占位明顯,椎間盤屬ModicⅠ型的退變分級、病變節段椎間隙高度下降,腰腿痛病史并經非手術治療無效,同時癥狀嚴重影響日常生活。

本研究中Coflex組與單純組對比結果顯示兩種術式均能較好的緩解患者的臨床癥狀,術后6個月的臨床療效對比幾乎無差異,而術后12個月的對比VAS、JOA及ODI顯示Coflex植入術患者在預防腰椎退行性病變及近期療效的結果明顯好于單純組。分析其原因可能為單純髓核摘除術只能短期緩解臨床癥狀,而Coflex植入不但可以緩解臨床癥狀而且其通過保護病變脊柱節段的運動功能來避免因椎間隙塌陷等問題引發退行性病變的出現。對于兩組影像學檢查結果顯示Coflex組患者的手術節段椎間盤背側高度、椎間孔間最大距離及棘突頂距顯著增大且有統計學意義,而單純組則顯著減小且亦有統計學意義;Coflex組患者平均椎管面積顯著增加,而單純組明顯減小且均有統計學意義。出現該現象的原因為Coflex植入術降低了黃韌帶及椎管內背側脂肪墊褶皺對脊髓的壓迫情況,而單純組雖然進行了開窗減壓但對脊柱的穩定性仍然存在破壞,退行性病變在應力條件下仍會出現。

綜上所述,應用棘突間動態內固定裝置治療腰椎間盤突出癥在近期臨床療效、防止腰椎退變、增加椎間盤背側高度、增加椎間孔間最大距離、維持椎間隙高度及腰椎間盤突出癥根性癥狀的緩解等方面具有積極作用。

[1]馮永洪,盧國裸,溫惠芬,等.微創棘突間內固定治療腰椎管狹窄癥及腰椎失穩癥[J].廣東醫學,2011,32(16):2147-2149.

[2]Liu G,Zhao JN,Dezawa A.Endoscopic decompression combined with interspinous process implant fusion for lumbar spinal stenosis[J].Chin J Traumatol,2008,11(6):364-367.

[3]Fairbank JC,Pynsent PS.The oswestry disability index [J].Spine,2000,25(21):2846.

[4]Dickerman RD,Reynolds AS,Zigler J,et al.Adjacent-segment degeneration[J].J Neurosurg Spine,2009,10(2):177.

[5]徐丁,陳一衡,曾晗冰,等.Coflex棘突間動態固定系統治療腰椎間盤突出癥的短期療效評價[J].中華外科雜志,2009,47(18):1379-1382.

[6]管華清,楊惠林,徐耀增,等.腰椎棘突間置入動態內固定Coflex系統治療中年腰椎旋轉不穩:近期腰椎穩定性評價[J].中國組織工程研究與臨床康復,2011,15(9):1575-1578.

[7]都芳濤.Coflex棘突間動態內固定治療退行性腰椎間盤疾病的臨床分析[J].中國骨傷,2011,24(4):291-294.

[8]徐海棟,傅強,侯鐵勝,等.脊柱非融合U型棘突間鈦合金材料植入治療早期腰椎間盤突出伴動態椎管狹窄的腰椎力學性能[J].中國組織工程研究與臨床康復,2009,13(13):2465-2469.

[9]費琦,邱貴興,王以朋.腰椎棘突間內固定的應用進展[J].中國骨與關節外科,2008,1(3):245-250.

[10]Chuang KJ,Hwang YS,Koh SH.Stress fracture of bilateral posterior facet after insertion of interspinous implant[J].Spine,2009,34(10):380-383.