軟弱夾層對預應力管樁承載力影響的研究

童偉偉,李彩霞

(隨州職業技術學院,湖北隨州441300)

1 工程概況

某工程,框架結構,建筑面積約7100m2,基礎采用PTC-500(60)預應力混凝土管樁,管樁混凝土強度等級為C60,設計樁長23m,單樁承載力設計值1000kN,總樁數178根。工程土層情況如表1。

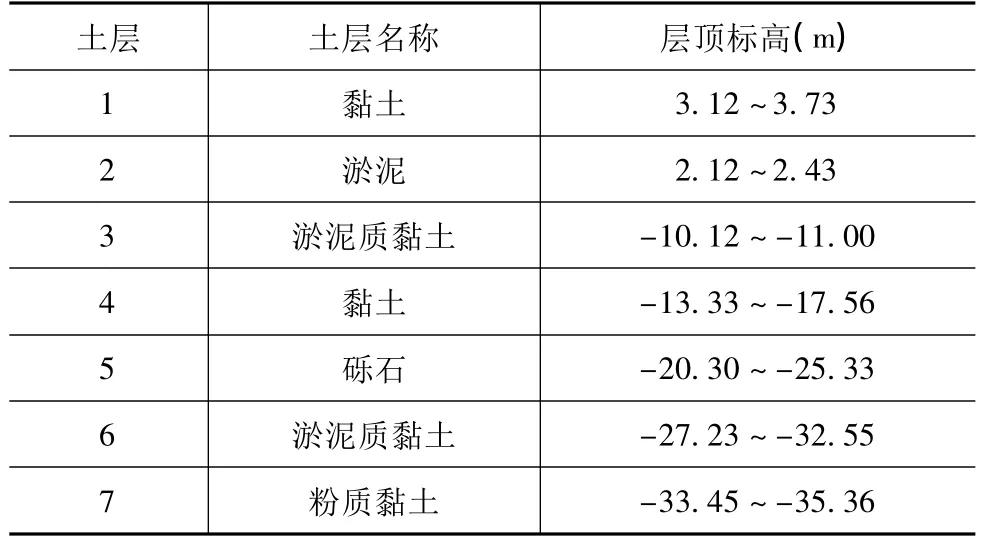

表1 地質概況

2 管樁下沉時的控制措施

最后貫入度控制在5~8擊/10 cm(D40柴油錘)。對樁頂已經達到設計標高但錘擊數達不到上述要求的,繼續超送,超送深度不超過50 cm。超送深度已經達到50 cm而錘擊數仍達不到要求的,報設計人員處理。

3 樁基靜荷載實驗

在樁基施工完成后,進入樁基靜載荷試驗階段。根據有關規定本工程靜載荷試驗采用堆載平臺反力裝置,按慢速維持荷載法進行試驗,單樁豎向極限承載力值取設計值的2倍即2 000 kN。

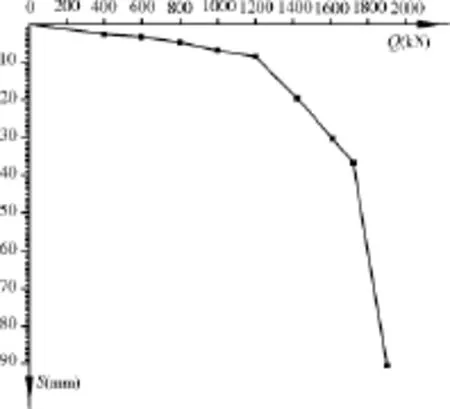

4 存在軟弱夾層的樁基靜荷載實驗Q-S曲線

選擇27#樁進行試壓。27#試樁在1400kN的荷載作用下,本級沉降為10.80mm,是前級沉降的3.11倍(未超過5倍),累計沉降為22.87mm(未超過50mm);在試驗荷載1 700kN作用下,累計沉降為32.67mm。當試驗荷載加到1 800kN時,沉降急劇加快,樁頂的最大沉降量為92.12mm。隨后試驗加載停止。卸載后,回彈觀測其樁身回彈較小,最大回彈量為12.41mm,回彈率為13.90%,沉降殘余量為74.27mm。因其達到試驗終止條件而終止試驗(圖1)。

圖1 27#工程樁前期Q-S曲線

5 穿越夾層后樁基靜荷載實驗Q-S曲線

由于探測點位數量較少,持力層表面起伏較大,且持力層可能含有軟夾層,這就使得本工程打樁存在較大的盲目性。因此,樁側增加測點后探測到27#樁下確有0.5 m厚淤泥質夾層,故采用穿越夾層,將夾層下礫石作為持力層的方法,穿越夾層后Q-S曲線如圖2。

圖2 27#工程樁穿越夾層后Q-S曲線

6 樁基質量問題分析及判定

在較大的試驗荷載作用下產生極大沉降,并達到規范規定的終止試驗的條件。如27#樁在1800kN作用下的沉降都屬于此種情況。出現此種現象的原因可能有兩個。

(1)試樁在試驗過程中被壓壞。這種現象可通過“基樁低應變動力檢測(簡稱動測)”來判定。經過動測27#樁樁身均完好(為Ⅰ類樁)。

(2)試樁的樁端持力層承載力不夠。判定此種情況的方法就是比較入土樁長與地質勘查資料中所反映的持力層埋深的關系,判斷樁端有沒有進入持力層、進入深度如何、持力層中有沒有軟弱夾層等情況。但使用此方法的前提條件就是要在試樁邊有詳細的勘察資料且探孔距離不要太遠,否則會影響判斷的準確性。

由于本工程的幾根試樁離原先的探孔都較遠,同時也為了后面的樁基處理需要,決定在本工程場址的不同方位增加布置八個探孔,以便探明各土層的分布情況。補充勘察數據顯示:27#樁的樁尖已進入5號礫石層,但礫石層存在軟弱夾層,有約1 m厚,樁尖恰好處于軟弱夾層中。

7 樁基處理方案

在對以上試樁的質量問題原因查明以后,為了保證工程質量,并順利進行下一道工序施工,決定對本工程的樁基礎進行處理,處理方法如下。

根據補充勘察資料和入土深度判定為樁端未進入5號持力層或進入持力層,但未穿透軟夾層的工程樁進行高壓注水泥漿處理,采用如下處理方案和施工方法。

對不同區域的類似問題樁進行管內鉆300mm直徑的鉆孔至5號土層1m(有夾層的需鉆穿),提鉆后埋入注漿管至孔底,倒入配比為5~20mm卵石70%,中粗砂30%的填料,充填至-15m處,先注水沖洗,直到孔口為清水為止,再注漿固結。壓漿泵泵壓0.5 MPa。水泥選用普通硅酸鹽水泥,水灰比為0.5,每根樁壓漿2 000 kg水泥。在施工時要注意保持原樁身垂直度。

8 小結

由于本工程的27#試樁離原先的探孔較遠,沒有探測到軟弱夾層,工程實踐中采取增加探孔的方法,以便探明27#樁土層的分布情況。補充勘察數據顯示:27#樁的樁尖已進入5號礫石層,但樁尖下的軟弱夾層約0.5 m厚。對夾層處理后,樁基承載力有明顯提高,能達到設計要求。

[1]JGJ 94-94建筑樁基技術規范[S]

[2]GB 50007-2002建筑地基基礎設計規范[S]

[3]DBJ/T15-22-98預應力混凝土管樁基礎技術規程[S]

[4]李蓓.淺談預應力管樁錘擊法施工之監控[C]∥第九屆全國結構工程學術會議論文集(第Ⅲ卷),2000