山區大跨鋼桁梁懸索橋顫振性能及控制措施研究

楊新敏

(廈門市交通基本建設工程質量監督檢測站,福建廈門361021)

迄今國內外關于橋梁抗風設計的研究,往往是圍繞寬闊的場地,諸如平原、沿海地區的大跨徑鋼箱梁橋梁進行,關于山區峽谷的大跨徑橋梁的抗風問題研究還不成熟。與沿海和平原地區風速相比,山區峽谷陣風強烈、頻繁,湍流強度大,非平穩特性突出,風速場空間分布復雜且表現為顯著的三維特征。山區橋梁風致振動響應預測及抗風措施研究明顯區別于其它地區的橋梁,特別是大跨度超大跨度懸索橋,往往處于兩峰之間,長度超過千米,橋下為峽谷地帶,狀況更顯復雜。不僅橋梁中部風場與兩側坡面處的風場存在差異,而且橋位處風場也與大橋周邊風場存在明顯差異。由于山地地形起伏影響,氣流可能呈波浪狀,自然風的非平穩特性將對橋梁結構產生非常不利的影響。由于觀測資料匱乏和規范的局限性,如果按照常規的方法得出的設計風速,進而按照這些風速參數進行抗風檢驗,有可能得出不安全的結果。本文以一山區特大跨度鋼桁梁懸索橋——壩陵河大橋為例,研究該橋橋位處風環境的特殊性及針對山區橋梁提出特定的控制顫振措施。

1 大橋概況

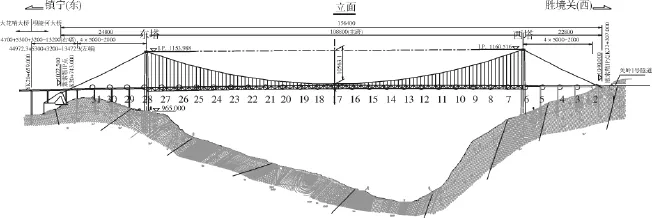

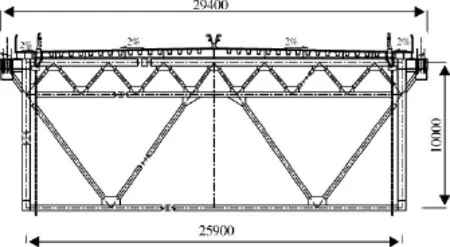

壩陵河大橋是滬瑞國道主干線鎮寧至勝鏡關高速公路上的一座特大型橋梁,該橋地處黔西地區的高原重丘區,在關嶺縣東北跨越壩陵河峽谷,峽谷兩岸地勢陡峭,地形變化急劇,起伏很大,河谷深達400~600 m。主橋主跨1 088 m,是我國首座單跨超過千米的特大型鋼桁梁懸索橋(圖1)。由于壩陵河大橋跨度大、結構自振頻率低,對風的作用特別敏感,顫振穩定性成為該橋設計的關鍵問題,也是我國西部山區復雜風環境下橋梁抗風穩定性的典型問題。

圖1 壩陵河大橋

2 橋位風參數

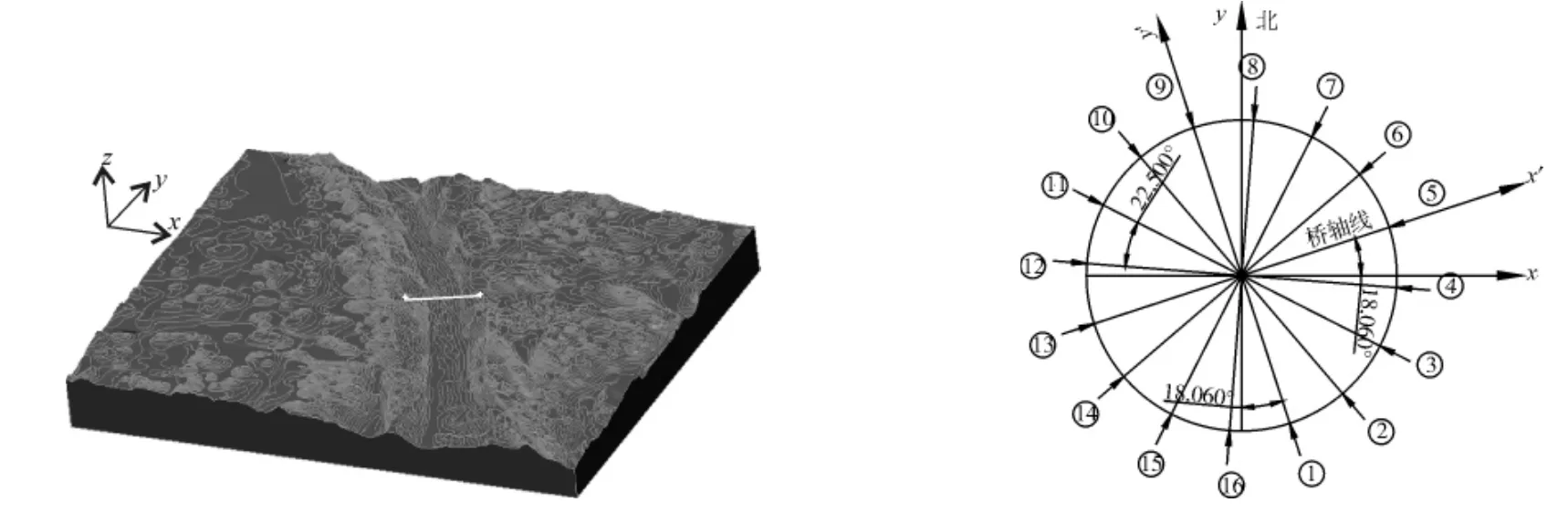

壩陵河大橋橋址風場特性的數值風洞計算采用FLUENT6.0程序工作站上運行,軟件基于有限體積法。計算區域為南北向邊長9 000 m,東西向邊長11 000 m,高度從黃海高程0 m到9 000 m的長方體(減去山體、河流所占空間),橋位約處于區域的中心。計算區域的下邊界根據1∶10 000的地形等高線圖生成。為了反映橋位處風速的變化規律,沿橋軸線位置重點考察了如圖1所示的31個點,間距為50 m,高程均為1 038.8 m。各計算點處攻角α值和正交風速分量u的量值是橋位風場的重要特征,評價各方向(風向角的定義如圖2)來流對橋梁抗風性能的影響,應綜合考慮正交風分量u及其風速系數Cu和攻角的α數值,圖2和圖3給出了這兩個重要參數沿橋軸線的變化特征。工況①、②、③計算得到的橋位處正交風速分量風速系數Cu較大,其最大值分別為 1.096、0.990、0.978、1.058,其余工況計算得到的 Cu均較小。可見橋位處最不利風向為工況①。

圖2 計算模型和計算工況(風向角)定義

另一方面,上述工況下橋軸處攻角α基本在-1°~+6°范圍內(盡管靠近岸處、或邊跨處計算點的攻角較大,但所處位置對主橋抗風性能影響甚小)。其它方向來流情況下,因風速分量u衰減較多,難以對橋梁構成危害。經過綜合分析,該橋成橋狀態的設計風速為Ud=25.9 m/s,顫振檢驗風速為41.3 m/s。風攻角-1°~+6°范圍內進行。

圖3 不同方向風速情況下攻角和風速系數沿橋軸線的變化曲線

3 結構動力特性特征

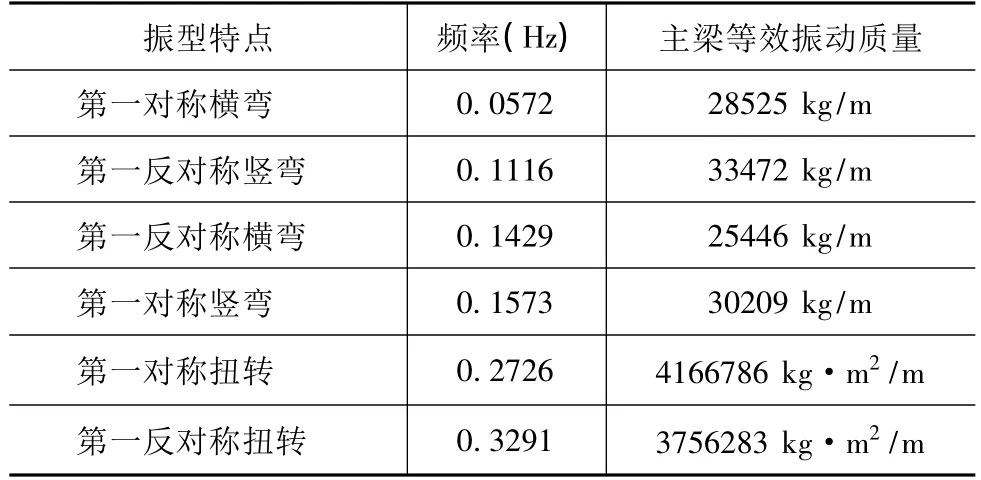

該橋的有限元模型主梁采用桁架形式,計算中采用梁單元模擬每一根桿件。主纜及吊索采用空間桿單元,索塔各構件均采用空間梁單元,該橋主要振型的結構動力特性分析結構見表1。

表1 壩陵河大橋結構動力特性

4 氣動優化試驗研究

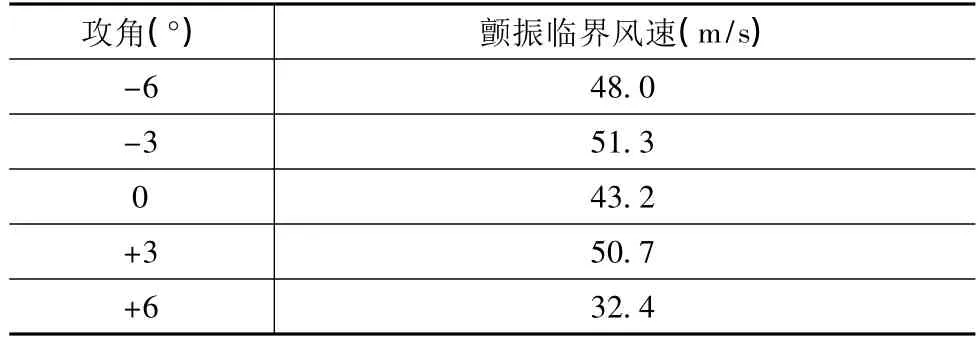

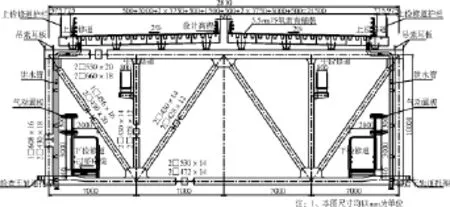

由于施工場地的原因,山區橋梁很少選擇流線型箱梁斷面,而大量使用便于施工的桁架梁,壩陵河大橋亦采取了這種斷面形式,如圖4。由于桁架梁的抗扭剛度較小,扭轉頻率低,容易發生自由度扭轉顫振。為了避免類似1940年美國大跨度鋼桁梁懸索橋因風致顫振引起的橋梁破壞的事件發生,對壩陵河大橋的氣動外形進行了一系列的風洞試驗研究(如圖5)。表2給出了原始設計斷面的顫振臨界風速試驗結果。如果按照規范建議,在攻角±3°范圍內,該橋能滿足設計要求。但是,根據橋址處的數值分析,該橋的來流風速攻角可能達到±6°,超過規范建議的攻角范圍,將帶來不安全的結果。試驗表明,該橋6°時的顫振臨界風速只有32.4 m/s,遠遠低于顫振檢驗風速。

圖4 壩陵河大橋原始設計斷面

表2 壩陵河橋原始斷面的顫振臨界風速

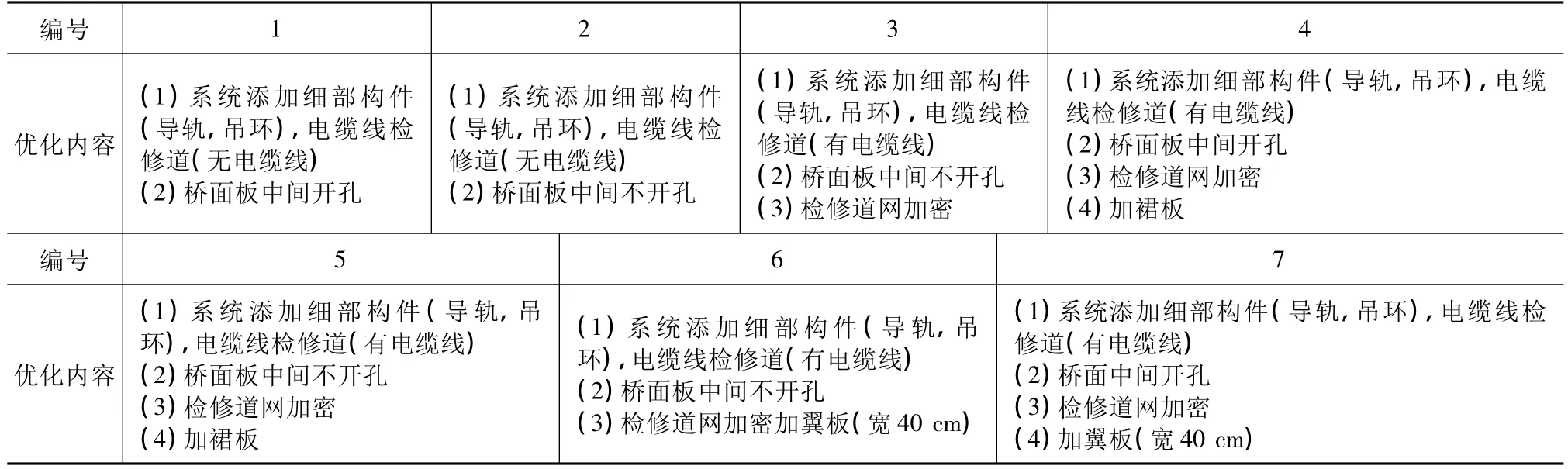

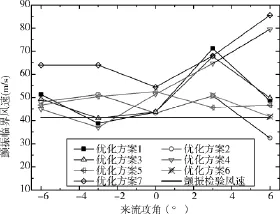

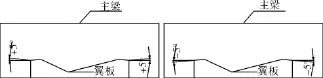

為了使該橋在山區特定條件下的顫振特性滿足設計要求,利用風洞試驗對該橋的斷面形式進行了優化。優化方案如表3所示。試驗結果表明,原始的斷面形式在添加了加細部構件(導軌,吊環),電纜線檢修道(無電纜線)以后,顫振臨界風速在+3°不能夠到達設計要求,在0°也是剛剛達到要求,富裕量不大。其他的優化試驗結果匯總在圖6中,可以看出,方案7即橋面板表面開孔,再加上導流翼板的形式是最優方案,如圖8。

表3 壩陵河大橋氣動外形優化試驗內容

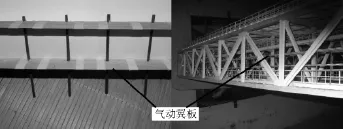

圖5 節段模型風洞試驗照片

圖6 各優化方案節段模型風洞試驗結果

圖7 設有氣動翼板的主梁斷面方案

5 氣動翼板安裝方式的選擇

通過前期的研究,一方面氣動翼板對該橋的顫振臨界風速提高效果明顯。另一方面,從風場的研究結果可以看出,峽谷來流基本上都在正攻角范圍內,因此,還需要將氣動翼板的方向作適當的優化。壩陵河大橋實際采用的氣動翼板有突起的肋條,在試驗中,用優質木材模擬其外形,凸起的肋利用在氣動翼板上粘貼線或膠布來模擬。由于肋條非常密集,完全按原型縮尺到模型上則難以加工,故試驗中采用了按照肋條寬度相等的原則將10根肋條合并為1根,如圖8所示。為了考察肋條的高度對顫振臨界風速的影響,試驗中采用了肋條高度不同的氣動翼板進行試驗并加以對比。其中一組肋條高度為0.2 mm(實型為10 mm,設計方所采用),稱之為A模型;另一組肋條高度為0.6 mm(實型為30 mm),稱之為B模型。

圖8 風洞試驗中的氣動翼板

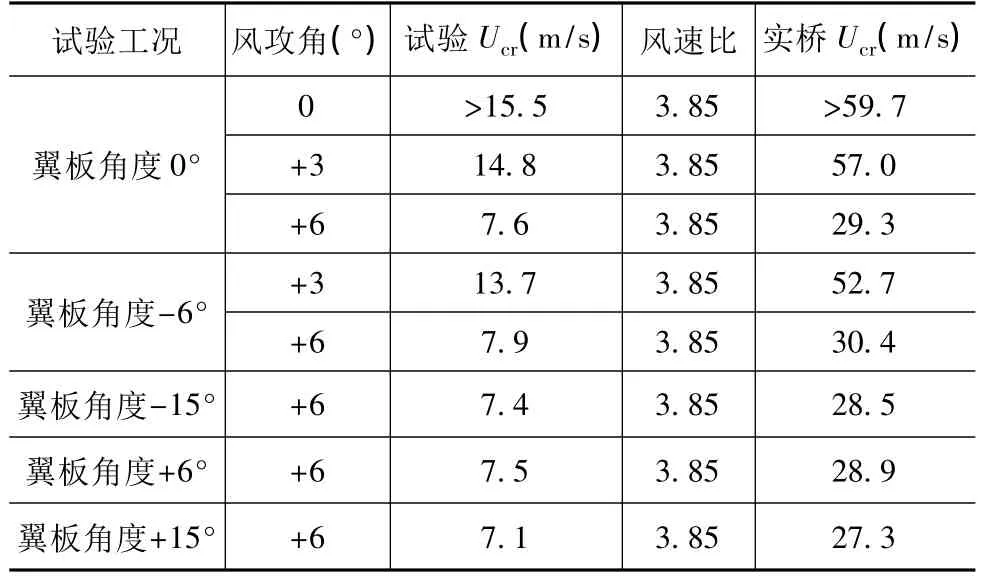

試驗考察了翼板安裝與主梁夾角的不同(角度正負規定見圖9)對顫振臨界風速的影響,表4和表5給出了A模型和B模型動力節段模型顫振試驗的結果。

圖9 翼板角度正負規定

表4 A模型顫振試驗結果

表5 B模型顫振試驗結果

由表4、表5可知:當肋條的高度增加以后,顫振臨界風速有較大的降低,低于該橋的顫振檢驗風速(41.3 m/s);安裝氣動翼板的角度對顫振臨界風速有一定得影響,角度為正角度時會降低顫振臨界風速,在較小的負角度情況下,會對顫振臨界風速稍有提高,但是超過一定角度,反而會降低顫振臨界風速;A 模型氣動翼板角度為0°、-3°、-6°,顫振臨界風速都超過了壩陵河的顫振檢驗風速(41.3 m/s)。其中-3°的時候顫振臨界風速最高,達到了42.8 m/s。

6 結論

通過研究,得到以下主要研究成果。

(1)山區峽谷區地形風場特性:通過地形數值風洞研究和地形模擬風洞試驗結果表明,山區斜谷地區的風速具有明顯的不均勻性,平均風速具有明顯的風速放大效應,且攻角變化范圍大。壩陵河大橋的顫振檢驗風速檢驗范圍擴大到±6°,且來流基本分布在正攻角范圍內。

(2)通過優化試驗,氣動翼板可以提高大跨鋼桁梁懸索橋的顫振穩定性。

(3)翼板表面肋條的高度對顫振臨界風速影響較大。當選用第一種(對應A模型)氣動翼板形式,其表面肋條相對于第二種(對應B模型)氣動翼板來說,高度減少約50%,顫振臨界風速明顯提高,幅度在40%以上。

(4)安裝氣動翼板的角度對顫振臨界風速有一定得影響。角度為正角度時會降低顫振臨界風速,在較小的負角度情況下,會對顫振臨界風速稍有提高,但是超過一定角度,反而會降低顫振臨界風速。

[1]西南交通大學風工程中心.壩陵河大橋抗風性能研究[R].2007