成都地區典型深基坑工程位移監測分析研究

余 勇

(中國建筑西南勘察設計研究院有限公司,四川成都610081)

1 基坑工程監測點布置概況

選取成都地區典型深基坑工程1和工程2中各兩個監測點為研究對象,將錨拉樁支護結構的設計結果與監測數據進行對比分析。

工程1分兩期實施,一期基坑為61#~99#-1#~27#樁范圍,二期基坑為27#~61#樁范圍(一次性開挖,無坡道)。在一期與二期之間增加支護結構Z1#~Z17#樁。基坑監測項目主要內容為樁體鋼筋力學指標、樁體水平變形和錨索預加力,監測系統布置在27#樁、Z10#樁和70#樁,如圖1所示。針對每樁樁體內側和外側各布置鋼筋計四支、測斜管一支,擬將3支錨索測力計分布在3根樁上不同部位。工程1中選取27#樁和Z10#樁為研究對象。

圖1 工程1監測點布置

工程2基坑監測項目主要內容為樁體鋼筋力學指標、樁體水平變形和錨索預加力,共選取8根樁進行監測,如圖2所示。根據支護結構形式及監測內容,在工程2中選取14#樁和32#樁為研究對象。

2 位移量測結果與分析

2.1 工程1量測結果

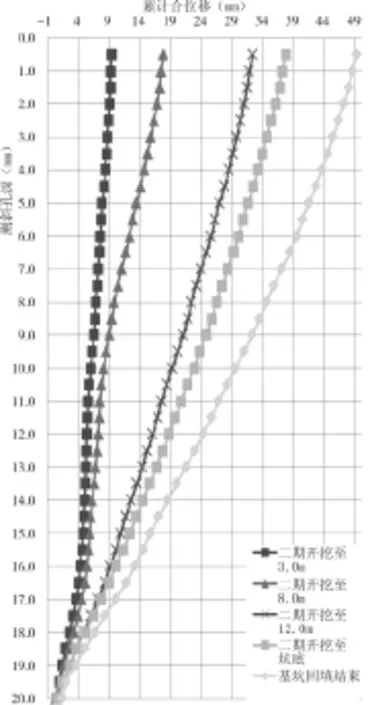

工程1分為兩期開挖,27#樁靠近一期與二期開挖交界處,在兩期開挖過程中該樁相對基坑位置發生變化,其量測結果分為一期開挖(圖3)和二期開挖(圖4)。Z10#樁在二期開挖中將予以拆除,其量測結果只包含了一期開挖(圖5)。各圖中指向基坑內側的變形為正值,指向基坑外側的變形為負值。

圖2 工程2監測點布置圖

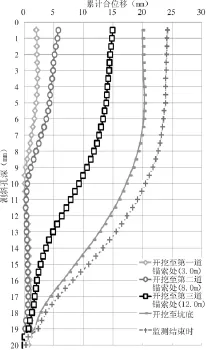

2.2 工程2量測結果

工程2中14#樁和32#樁樁身水平位移量側結果(圖6和圖7)。各圖中指向基坑內側的變形為正值,指向基坑外側的變形為負值。

2.3 位移量測結果分析

由深層位移監測(測斜)結果可知:

(1)27#樁在一期開挖過程中處于基坑東北角,開挖至坑底時最大變形僅為2.18 mm;在開挖結束后較長時間內變形并未停止,至二期開挖時最大變形增至5.18 mm,且最大變形的位置由開挖初期的樁頂位置隨開挖逐漸下移至-7.5 m,此后至二期開挖時最大變形所處位置保持在-7.5 m處。

圖3 27#樁一期開挖樁身水平位移

圖4 27#樁二期開挖樁身水平位移

圖5 Z10#樁樁身水平位移

圖6 14#樁樁身水平位移

圖7 32#樁樁身水平位移

(2)在二期開挖過程中27#樁位于基坑北側中部,且二期開挖為一次開挖,樁身變形隨開挖急劇增加,開挖至坑底時其值達到37.79 mm,但此時變形較為緩慢,考慮周邊情況并未采取加固措施,到基坑回填結束時最大變形發展到49.33 mm;最大變形位置由-7.5 m隨開挖逐漸上移,開挖至坑底時最大變形所處位置移至樁頂,且至基坑回填結束時位置未發生變化。

(3)Z10#樁為因拆遷問題導致基坑分期開挖所增加的一期基坑支護樁,在二期開挖是予以拆除,其樁身變形隨開挖緩慢增加,開挖結束時最大變形位于-5.0 m,其值為20.29 mm;開挖結束后較長時間后變形才趨于穩定,監測結束時最大變形點移至樁頂,其值為24.23 mm。

(4)工程2中14#樁開挖至坑底是最大變形及其所處位置為17.27 mm(樁頂),至回填結束時20.65 mm(樁頂);32#樁開挖至坑底是最大變形及其所處位置為6.61 mm(樁頂),至回填結束時8.25 mm(樁頂)。

(5)各樁樁身水平位移隨開挖深度增加而增大,但開挖結束時變形并未停止需經過一段時間逐步趨于穩定。

(6)由27#樁一期量測結果與二期量測結果比較,最終變形量相差44.15 mm;該樁在一期開挖過程中處于基坑角部,二期開挖過程中處于基坑邊中部,由此可以看出空間效應及工況對基坑水平變形的影響顯著。

(7)根據樁身變形曲線可以看出錨索對樁身變形的影響使其明顯區別于懸臂樁的變形曲線,最大變形并不一定處于樁頂。

3 位移量測結果與設計結果對比分析

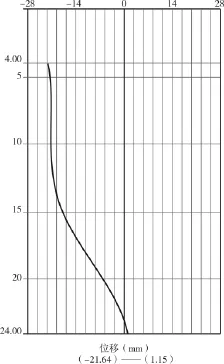

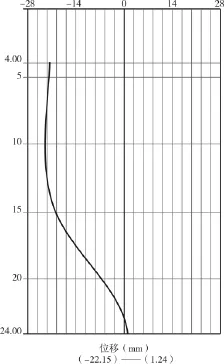

由《理正深基坑6.01》軟件計算得到的監測點支護樁開挖至坑底時樁身變形圖如圖8~圖10所示。

圖8 27#樁變形

圖9 Z10#樁變形

圖10 14#、32#樁變形

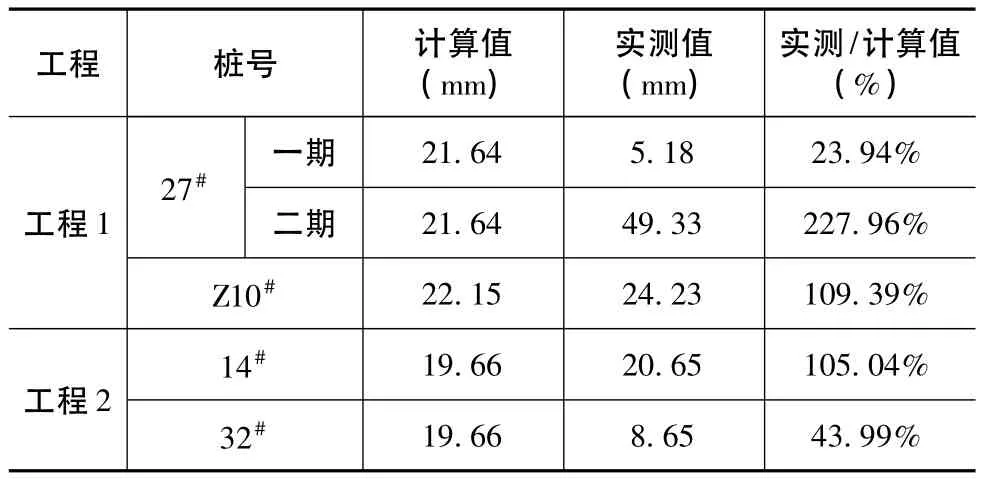

各樁開挖至坑底時計算最大變形值與實測最終變形量對比見表2。

表2 計算最大變形值與實測最終變形量對比

從圖1、圖2中各監測點布置可知,Z10#、14#分別處于兩個基坑邊緣中部;工程1中27#樁在一期開挖基坑中所處位置與工程2中32#樁在中基坑所處位置靠近基坑角部;工程1中27#樁二期開挖過程中為一次開挖且該樁此時位于基坑相對邊緣中部。

由表1知,支護樁處于基坑邊緣中部時實測值與計算值較接近,而支護樁靠近基坑角部實測值與計算值相對誤差較大,且離基坑角部越近其誤差越大(計算值較大);27#樁二期開挖是在所有支護措施已經實施的情況下一次開挖至坑底,其樁身變形的實測值大于計算值一倍多,說明此種工況條件下所產生的變形遠大于設計工況所產生的變形,表明在錨拉樁支護結構中,錨索發揮作用的是逐步發揮出來,并隨開挖深度有由上至下的荷載轉移過程,如果急劇增加其所受荷載,上道錨索在尚為實現荷載轉移時已進入大變形階段,則失去了對錨拉樁結構的變形控制作用和彎矩調整作用,因此,在分期施工的基坑工程中應考慮此種工況條件下所產生的變形滿足變形要求。

根據量測結果中各樁變形曲線及設計計算變形曲線可以得到,錨拉樁支護結構最大變形不一定發生在樁頂,而目前較多的基坑變形監測中仍僅以樁頂變形為控制要素實際上是不能真實反映錨拉樁支護結構的實際變形,同樣就失去了對基坑安全及變形限制的監控作用。因此,建議根據錨拉樁支護結構的變形特點,除在樁頂設置變形監測點外,沿樁身補充設置數個變形監測點,同時結合測斜數據,更準確的監測樁身變形,確保基坑安全和變形量在可控的范圍之內。

4 結束語

本文針對成都地區兩個典型深基坑工程支護結構的深層水平位移監測(測斜)實例,針對設計結果與現場實測數據開展了對比分析,通過現場實測數據了解基坑支護結構的設計強度,為以后同類工程降低成本提供了設計依據,總結經驗,以期提高本地區深基坑工程的設計與施工水平。

[1]JGJ 120-99建筑基坑支護技術規程[S]

[2]DB 51/T 5026-2001成都地區建筑地基基礎設計規范[S]

[3]DB 51/T 5072-2011成都地區基坑工程安全技術規范[S]

[4]GB 50497-2009建筑基坑工程監測技術規范[S]

[5]劉國彬,王衛東.基坑工程手冊(第二版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2009