創辦高水平知識產權學院的思考

曾培芳 吳樹山

創辦高水平知識產權學院的思考

曾培芳 吳樹山

立足實施國家知識產權戰略和貫徹我國高等教育發展方針的高度,充分運用知識產權學科交叉的優勢,不斷優化辦學體制,科學定位結構、突破學科交叉、創新科研模式、強化人才培養和構建長效機制的舉措,是我國高等學校創辦一流高水平知識產權學院的必由之路和根本保證。

知識產權 學科 科研組織 人才培養 學院 戰略

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》提出要加快創建世界一流大學和高水平大學的步伐,培養一批拔尖創新人才,形成一批世界一流學科,產生一批國際領先的原創性成果,為提升我國綜合國力貢獻力量。隨著我國知識產權事業的蓬勃發展,以知識產權復合型人才培養為主要目標任務的一批知識產權學院相繼誕生。知識產權學院與其他各類學院相比,具有其鮮明的跨學科領域的綜合性特點,因此,只有在定位結構、學科交叉、科研模式、人才培養方式和長效機制等方面不斷創新發展,才能加快知識產權學院向實現一流高水平的戰略目標邁進。以下試作簡要分析,以期拋磚引玉。

一、科學定位結構

(一)知識產權學院的辦學定位

知識產權學院的辦學定位是指貫徹我國知識產權法制與知識產權戰略方針,充分發揮知識產權制度的作用,為培養知識產權復合型人才,推進知識產權交叉學科深入發展、創新知識產權化的科研模式和突破知識產權復合型人才培養方式所實施的一種深層次和全局性的辦學謀劃。該辦學定位的內涵與眾不同:其一,知識產權學科是由知識產權法學與自然科學和社會科學兩大體系中的其他學科門類相結合的交叉學科,著重研究學科自身發展以及與其交叉的其他學科門類中的知識產權創造、運用、保護和管理的原理、方法及其發展規律,是當今學科發展中最具競爭力的新興交叉學科;其二,知識產權學院是保障知識產權學科創新發展的平臺,著重研究、創新該學科與其他學科交叉融合的模式與機制,加速拓展更多學科門類形成新興的知識產權交叉學科;其三,知識產權學院是促進知識產權跨學科科研組織創新發展的學術平臺,著重研究、創新知識產權化的科研模式與機制,激活跨學科科研發展的潛能;其四,知識產權學院是強化知識產權復合型人才培養的教育平臺,著重研究、創新知識產權復合型人才培養的方式與機制,營造培養知識產權拔尖創新人才的環境氛圍。

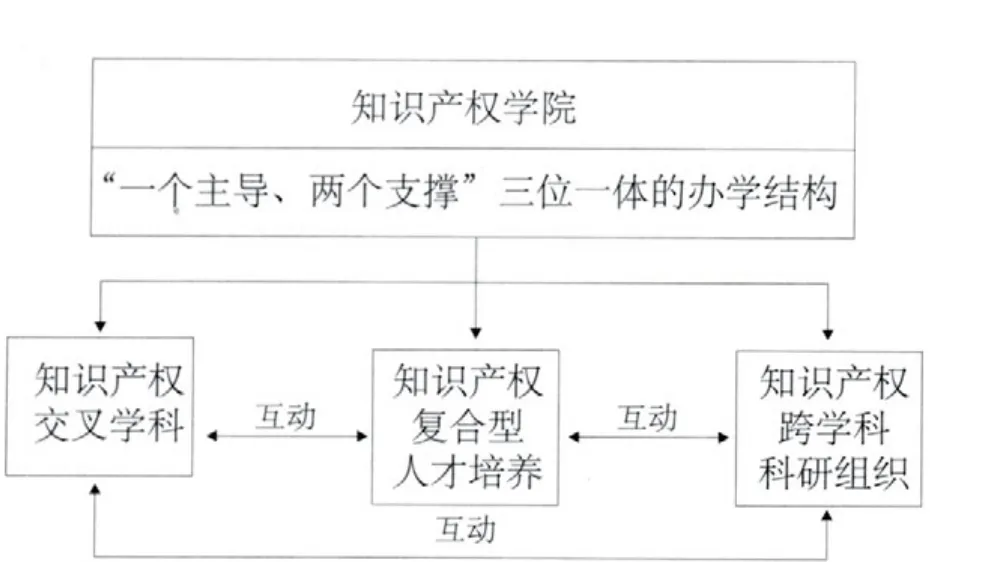

(二)知識產權學院的辦學結構

知識產權學院的辦學定位決定了知識產權學院的體系應是“一個主導兩個支撐”三位一體的具有個性化特點的辦學結構(詳見圖1),即以履行知識產權復合型人才培養的目標任務為主導,以推進知識產權交叉學科深入發展和創新知識產權跨學科科研組織模式為支撐。具體來說,其一,不斷創新知識產權復合型人才培養方式是知識產權學院辦學結構的中心環節,它不同于單學科的人才培養方式,需要有一整套知識產權復合型人才培養的條件做保障,如知識產權復合型人才培養的教育理念、教學方法、教材改革、實訓平臺、考核標準等;推進知識產權交叉學科深入發展是該辦學定位的基礎環節,它不同于單學科的發展方式,必須在與其他相關學科之間構筑起能夠實現緊密融合的機制,如發展知識產權優勢學科、知識產權學科群、知識產權學科鏈等;創新知識產權跨學科科研組織模式也是該辦學定位的基礎環節,它不同于單學科的科研組織模式或傳統的跨學科科研組織模式,為確保實施知識產權跨學科科研組織模式能夠帶來發明創造資源增量,必須不斷創新其運行機制,如發展知識產權化的產學研合作或聯盟等。總之,只有凸顯知識產權學院辦學的定位結構,才能更好地建立起知識產權學院發展的長效機制。

圖1 知識產權學院的辦學結構示意圖

二、突破學科交叉

(一)知識產權交叉學科的拓展

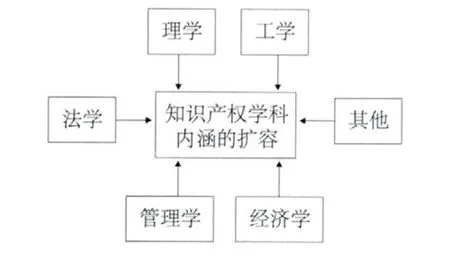

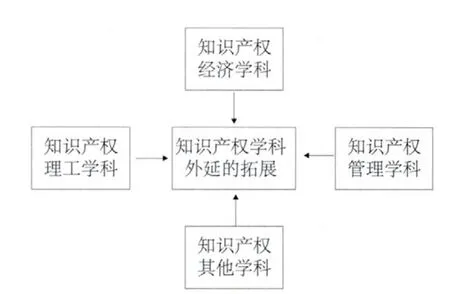

知識產權學科的本質特征在于學科交叉,其競爭力在于運用學科交叉形成超值的學術潛能。因此,培育和拓展知識產權學科將成為知識產權學院辦學的根本目標任務之一。其主要涉及兩個方面。一方面是知識產權學科內涵的拓展建設。知識產權學科源于法學學科的分支,為適應知識產權法制需要,應以研究各領域的知識產權保護為主要目標任務。但隨著知識產權戰略實施的不斷深入,知識產權學科應向研究各領域的知識產權創造、運用、保護和管理等綜合性目標任務拓展,與其對應的理學、工學、法學、經濟學、管理學等學科應同時成為該學科內涵拓展的重要支撐,才能保證該學科發展成為最具競爭力的交叉學科。另一方面是知識產權學科外延的拓展建設。知識產權學科內涵拓展建設的目的在于更好地向外延拓展,著力解決其與自然科學和社會科學兩大體系中其他學科門類的結合,著重研究與其交叉的其他學科門類中的知識產權創造、運用、保護和管理,如通過發展知識產權工學學科,可形成知識產權材料學、知識產權電子學、知識產權建筑學等一批直接為國民經濟主戰場服務的新興交叉學科,對于強化知識產權復合型人才培養和服務創新性國家建設需要將具有極其重要的現實與戰略意義。

(二)知識產權交叉學科的運籌

圖2 知識產權學科主整合機制示意圖

知識產權交叉學科拓展的關鍵在于機制創新。知識產權學院作為保障知識產權學科創新發展的條件平臺,應構建該學科與其他學科交叉融合的運行機制。其主要涉及兩個方面。一是主整合機制:以加強知識產權學科內涵的擴容建設為目標(詳見圖2),運用知識產權法學基礎,融合理學、工學、經濟學、管理學等綜合性理論學說,從而構建知識產權學科的基本理論體系,夯實知識產權學科拓展運用的基礎。如一直以來知識產權學科基本理論體系的內涵僅限于知識產權法制的范疇,尚不適應實施知識產權戰略的需要,只有加快知識產權法制基本理論向知識產權戰略基本理論的拓展與融合,構建完整的知識產權學科基本理論體系,才能更好地適應我國知識產權事業發展的需要。①參見吳樹山、李煥煥:《淺議我國知識產權基本理論體系的戰略構建》,載《知識產權》2012年第1期。二是被整合機制:以加強知識產權學科外延的拓展建設為目標(詳見圖3),在理學、工學、經濟學、管理學等其他學科門類中分別融入知識產權學科,從而構建與知識產權學科融合的其他新興交叉學科,在此基礎上進一步形成知識產權學科群、知識產權學科鏈或知識產權優勢學科。如帶頭學科掌控核心知識產權和拓展外圍知識產權,將有利于向知識產權化的大學科、大平臺、大團隊和大協作方式推進,著力培育和打造知識產權學科群。

圖3 知識產權學科被整合機制示意圖

三、創新科研模式

(一)知識產權化的跨學科科研組織

跨學科科研組織是指由兩個或兩個以上不同學科資源配置形成的科學研究載體,實施符合高新科技和現代經濟發展規律的運行機制的一種科研模式。②參見吳樹山、張海霞、李煥煥:《創新跨學科科研組織模式的思考》,載《中國高校科技》2011年第12期。知識產權化的跨學科科研組織是指以知識產權學科以及與其交叉的其他學科為依托而設立的科學研究載體,強化發展該學科領域知識產權特別是核心知識產權的一種科研模式。這是當今創新科研模式的必由之路。構建知識產權化的跨學科科研組織應突出知識產權化,這是培育和打造其品牌特色的根本保證。所謂知識產權化是指對科研組織的模式、理念思路、資源條件等實施知識產權運籌的一種機制。具體來說,其一,依托知識產權學科以及與其交叉的其他學科而設立科研組織是創新科研模式的重要基礎,符合交叉出新和技高一籌的發展規律;其二,以實施知識產權戰略為引領,在科研規劃、目標任務和實施方案中建立發展知識產權特別是核心知識產權的理念與思路;其三,將知識產權作為辦學的第一資源、第一要素和第一條件融入科研組織,并將其作為衡量科研組織是否具備自主創新能力條件的標桿。第一資源是指知識產權作為人類智慧成果的結晶,其作用與地位明顯優于其它的物質資源和非物質資源;第一要素是指知識產權在促進高等教育發展的諸多要素中是關鍵的核心要素;第一條件是指知識產權在促進高等學校上水平的諸多辦學條件中是最重要的條件。

(二)知識產權化的產學研合作聯盟

知識產權化的產學研合作聯盟是指為發揮創新主體的整合優勢,實現共同的發展目標,產學研各方以自主知識產權為紐帶,結成聯盟運行的一種實體型或非實體型的科研組織。知識產權化的產學研合作聯盟是適應當今經濟全球化和知識經濟深入發展的必然趨勢,也是知識產權跨學科科研組織模式向高端發展的跨越,知識產權化對建立穩固和高效能的產學研合作聯盟關系具有舉足輕重的作用。具體來說,其一,產學研合作聯盟關系的客體是知識產權的客體,既提高了合作聯盟平臺運行的起點高度,又將滿足經濟社會對發展高新科技知識產權的期待;其二,產學研合作聯盟關系的主體是知識產權的主體,既確立了合作聯盟各方法定的產權關系,又穩固了合作聯盟各方所應有的合法權益;其三,產學研合作聯盟關系的內容是建立在知識產權關系上的權利與義務關系,一方面合作聯盟各方分別享有合法的權利,另一方面,合作聯盟各方應履行對高新科技持續創新的義務,確保自主知識產權向高端知識產權或核心知識產權發展,成為引領該領域發展的新潮流。如近幾年發展起來的大學學科性公司、技術轉移中心、大學科技園、科技企業孵化器、留學生創業園等校企創新平臺是發展核心技術最佳的載體,這些平臺大多融合了產學研各方的優勢條件,并建有現代企業制度和市場化運作手段,運作保障機制相對健全,可更好地肩負起發展核心技術的歷史使命。

四、強化人才培養

(一)知識產權復合型人才培養方式

知識產權復合型人才培養方式是指為貫徹我國知識產權戰略和高等教育發展方針,依托知識產權交叉學科、知識產權化的跨學科科研組織及其所形成的機制,培養具有較高知識產權素質的各類專門人才的一種模式。具體來說,一是人才結構多元化。知識產權復合型人才包括知識產權學科自身以及與其交叉融合的其他各學科所培養的專門人才,如知識產權法學人才、知識產權管理人才、知識產權工學人才和知識產權理學人才等,并非局限于傳統辦學體制下的知識產權法學人才和知識產權管理人才。二是素質教育復合化。知識產權復合型人才的素質教育包括單學科教育以及與知識產權學科交叉融合的復合型教育,如將工學或理學人才培養成為所在領域內具有較強的知識產權意識(創新意識、商品意識和競爭意識)、扎實的知識產權基本知識和熟練的知識產權基本技能的知識產權復合型專門人才。三是培養途徑多樣化。高等學校的知識產權學歷教育與知識產權從業人員的繼續教育構成我國知識產權復合型人才培養的多元化格局。其中,高等學校的知識產權學歷教育包括知識產權第二學位(4+2模式)、本科四年知識產權輔修雙學位、知識產權碩士、知識產權博士等模式③參見曹新明、梅術文:《我國知識產權人才現狀及其培養思路》,載《知識產權年刊》2006年號。;知識產權從業人員的繼續教育包括國內外知識產權專業培訓、進修以及遠程教育等方式。

(二)知識產權復合型人才培養機制

知識產權復合型人才培養機制是指實施知識產權復合型人才培養方式,充分運用知識產權是辦學的第一資源、第一要素和第一條件的優勢,形成培養具有較高知識產權素質的各類專門人才模式的一種制度。具體來說,一是構建提高素質教育的創新機制。將知識產權戰略和高等教育發展方針目標融入現代高等教育,不斷深化與豐富現代高等教育理論,構建以提高知識產權素質教育為主導的新制度,如建立高等學校的自主創新制度等,為突破人才培養中的素質教育開創新局面。二是構建激發智慧潛能的創造機制。利用知識產權學科以及與其交叉融合的其他各學科所形成的知識產權資源增量,構建激發知識產權復合型人才智慧潛能的新制度,如建立高等學校的知識產權制度、產學研合作制度等,為培養知識產權復合型人才創造有利條件。三是構建教學和教材的創優機制。按照知識產權復合型人才培養的要求,構建體現知識產權交叉學科內容的課程模式與教學模式④參見鄭友德、孫鑒:《知識產權復合型人才培養計劃的基本構想》,載《電子知識產權》2007年第1期。,如建立高等學校的知識產權課程體系,形成高等教育知識產權系列教材和教學方法,為我國高等教育的改革與發展再創新優勢。

五、構建長效機制

(一)建制科學化

長效機制是指知識產權學院為避免沿用傳統辦學體制、缺乏個性化辦學定位結構以及受限于傳統辦學條件而提出的一種體現差異性辦學的模式與機制。為滿足知識產權學院辦學中的上述科學定位結構、突破學科交叉、創新科研模式和強化人才培養等舉措,凸顯知識產權學院辦學的差異性并保持長效機制,知識產權學院應構建獨立建制的辦學模式。具體來說,其一,該建制的頂層是知識產權學院,利用知識產權學科是橫跨多領域學科的新興交叉學科的特點,發揮引領、整合、協調和提升知識產權學科拓展的作用;其二,該建制的中層是知識產權學科平臺,利用其新興交叉學科內涵和外延的特點,發揮知識產權學科自身與其交叉融合的其他學科產生“造血”功能的作用;其三,該建制的底層是知識產權化的跨學科科研組織或產學研合作聯盟平臺,利用實施知識產權戰略提升自主創新能力的特點,發揮學科交叉融合對促進高等學校自主創新和鞏固產學研合作聯盟的作用。總之,運用知識產權學院獨立建制的辦學模式,將可充分發揮其獨立建制的辦學條件優勢,從根本上解決知識產權學科以及與其他學科交叉過程中產生的供需矛盾等問題,實現其辦學效能的持續提升。

(二)運行高端化

運行高端化是指站在知識產權學院科學定位結構的高度,在定位結構的層間以及層內實施自上而下的運籌舉措所建立的一種機制。具體來

說,其一,該機制對層間的作用在于始終如一地以實施知識產權戰略為引領,強調在頂層、中層和底層之間自上而下的系統運籌,以解決所涉及的知識產權預警、知識產權聯盟、知識產權持續創新、知識產權國際化競爭和知識產權高端人才培養等知識產權發展中的全局性問題,更好地適應經濟社會發展對創辦知識產權學院的迫切需要。其二,該機制對層內的作用在于實施科學的環節運籌,針對傳統辦學體制中易出現的層間與層內的目標任務不協調、層內發展定位不準或層次不清而導致層間系統運籌失靈或競爭力不強等問題,提出以下解決措施:一方面強化層間系統運籌為層內環節運籌營造環境氛圍,包括制定學院發展規劃、專項規劃和分步實施計劃等;另一方面加強層內環節運籌,如頂層著重掌控知識產權學院的辦學定位結構與知識產權復合型人才培養規劃的科學運籌,中層著重掌控知識產權學科自身發展以及與其交叉融合的其他學科門類拓展的高效運籌,底層著重掌控知識產權化的跨學科科研組織或產學研合作聯盟的規范運籌。

Based on the height of the implementation of national intellectual property strategy and development policy of higher education in China. The measurements of fully utilizing the advantages of crossdisciplines in the field of intellectual property, constantly optimizing the school system, scientifically locating the structure, breaking through the barriers of inter-disciplines, innovating research mode, strengthening talent training and building long-acting mechanism are the fundamental guarantees and the inevitable process in establishing first-class high level intellectual property school.

intellectual property; disciplines; scientific research organization; talent training; school; strategy

曾培芳,南京理工大學知識產權學院副院長、教授

吳樹山,南京理工大學知識產權學院教授