中原經濟區城市化進程問題研究

——以鄭州市城市化進程為例

陳巧云

(鄭州市社會科學院,河南 鄭州 450052)

中原經濟區城市化進程問題研究

——以鄭州市城市化進程為例

陳巧云

(鄭州市社會科學院,河南 鄭州 450052)

中原經濟區建設要探索走出一條“三化”協調科學發展的路子,在加快推進工業化、城鎮化的過程中,堅持以新型工業化帶動和提升農業現代化,以新型城鎮化帶動和推進新農村建設。鄭州市在中原經濟區建設中要挑大梁、走前頭,就要通過城市組團和產業集聚區的發展帶動,加快城市化進程,從而成為中原經濟區核心增長區。

城市化進程;基本特點;研究

當前,經濟全球化和區域經濟一體化深入發展,中原經濟區新型工業化、城鎮化、農業現代化進程加快推進,《國務院關于支持河南省加快建設中原經濟區的指導意見》又給予了相應的支持意見,可以說,以鄭州為代表的中原經濟區城市化進程迎來了前所未有的發展機遇。通過新型城鎮化引領、都市區組團發展和產業集聚區建設,促進城市由“一中心”向“多中心”發展模式轉變,從而推進城市擴張與優化,推進中心城市的輻射發展和周邊城市的融城發展,并逐步實現都市區全域城市化的發展目標。

本文以鄭州市城市化進程中的基本特征為研究切入點,對鄭州城市化進程中存在的問題及制約因素進行反思,在此基礎上提出相應的解決對策,以啟示中原經濟區的城市化建設。

一、鄭州市城市化進程中表現出的基本特征

(一)城市人口不斷增長,非農業人口比重增加

從1949年到2009年,鄭州市區非農業人口從22.08萬人增加到312萬人,增長了14倍。尤其是改革開放三十年,城市經濟的快速發展對人口產生巨大的吸納力,而城市化進程的加快又進一步強化了城市的輻射帶動作用。到2009年年末,鄭州市區非農業人口占全市總人口的42%[1]。鄭州市城市化水平穩步提升的直接原因有以下幾個方面:一是1984年以后,城市經濟體制改革促進了城市工業的快速發展,工業的發展必然要求人口、資本和勞動力等資源的集中,集中的過程就是城市化發展的過程。二是農村的改革政策使得農村經濟的活力大大提升,農業效率不斷提高,農村剩余勞動力開始擁向城市,“十一五”期間,鄭州市農村轉移勞動力達63.3萬人。三是鄉鎮企業的異軍突起,作為地區性生產、貿易、服務集聚地的中心鄉鎮逐步城市化,也吸納了大量的農業人口。四是國家實施的“嚴格控制大城市規模,合理發展中等城市和小城市”的城市發展政策,推動了中小城市超常規發展。

(二)城市范圍不斷拓展,輻射帶動能力逐步增強

新中國成立以來,鄭州市區區域范圍不斷得到拓展。據統計,1983年鄭州市區建成區面積是67.8平方公里,至2009年,由于自身規模不斷擴大,城市市區建成區面積已達328平方公里。近20多年來,鄭州中心城區及周邊縣區在不斷拓展區域的過程中,逐步形成以鄭州市為中心的城市群(帶)。特別是鄭州新區的開發與建設,鄭州新區的核心城區有150平方公里,幾乎跟老城區面積相當。目前,中原經濟區已初步形成以鄭州市為中心、以綜合交通為橋梁、以產業支撐為依托的多層次、功能互補的城市群[2]。

(三)城市綜合實力提升,經濟集聚效益不斷擴大

隨著城市化的加快,城市自身必然向更高層次發展,這是城市化最本質的規律和發展趨勢。伴隨著人口向城市集聚,城市區域不斷向周邊擴張,城市功能逐步完善,必然推動經濟結構向更高層次的轉變。實踐證明這種轉變最突出的表現是產業結構和就業結構向第二產業和第三產業傾斜,城市綜合實力不斷增強。改革開放以來,鄭州市的第三產業得到了充分發展,隨著市場經濟體制的不斷完善,以商貿、物流、金融、會展、旅游等為重點的第三產業快速發展起來。目前,第三產業已成為鄭州市產業結構的重要組成部分。

二、城市化建設過程中存在的問題分析

中國在發展過程中的工業偏好、制度上的城鄉分割,導致城市化落后于工業化水平,城鄉二元結構長期存在[3]。鄭州市作為區域性中心城市同樣面臨這些問題,尤其是在城市化與工業化的協同發展、城市持續發展能力等方面問題較為突出。

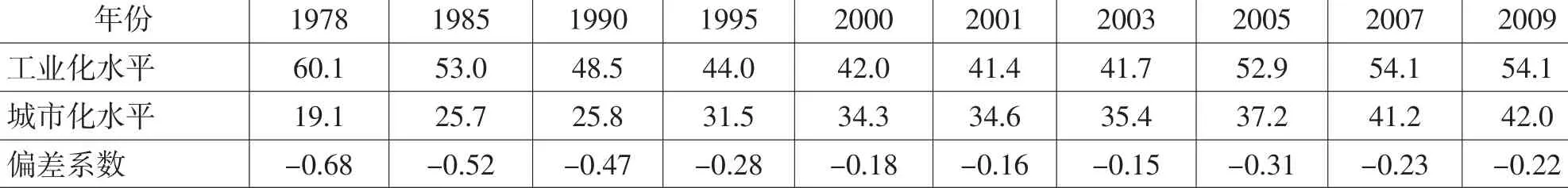

(一)忽視城市化對工業化的推動作用,城市化嚴重滯后

城市化是工業化的結果,城市化又反過來推進工業化,即工業化是城市化的動力源,城市化是工業化的載體和助推器,兩者相輔相成。因此,理想的城市化模式應是,工業化與城市化同步推進,二者協調發展,雙向互促共進。如英國在1800年城市人口占總人口的25%。隨著工業革命不斷取得新的進步,到1881年城市人口的比重已達到80%。1841—1931年間英國工業化與城市化的相關系數為0.985,同期發達國家的平均系數為0.997。可以看出,在發達國家工業化中期,工業化率與城市化率基本上是平行上升的曲線。英國就業人口在三大產業之間的流動規律是:先通過工業吸收農業人口,人口的集中使城市化率得到提高;工業的發展和人口的集中為第三產業的發展創造條件之后,工業和農業勞動力再向第三產業流動[4]。國際經驗告訴我們,城市化水平與工業化水平的偏差系數一般為正值,但是,在鄭州的經濟發展中,工業化和城市化還存在相脫節的問題,具體數值見表1。

從1999年至今,鄭州的工業化一直超前于城市化,城市化明顯滯后,這已經成為制約經濟產業結構升級、經濟發展方式轉型的核心因素。

(二)計劃性體制和城鄉分割,抑制著城市化的進程

為了率先實現工業化,通過戶籍制度、養老保險制度、就業制度、教育制度等限制了農村剩余勞動力向城市流動。盡管近年政策有所松動,但是并沒有根本性的變革,而且城市持續走高的各種生活成本,成為農村剩余勞動力轉移的經濟約束。城鄉分割導致城鄉之間的收入差距拉大,農業發展緩慢,農民收入提高速度慢,進而造成城市生產能力過剩、庫存增加、市場疲軟,城市經濟增速放緩,城市經濟對農村的支持和輻射能力下降,城市化速度和水平“雙低”。

(三)產業選擇的歷史性問題,影響著城市的擴張力

城市產業的發展是推進城市化的基礎和先導,是推進城市化的突破口。自改革開放以來,鄭州的城市化水平一直偏低,其主要原因是2003年以前主導產業的定位不明晰,搖擺不定。2003年以前,鄭州市一直在“工業強市”和“商貿強市”的選擇上徘徊,錯過了經濟發展的好時期,雖然2003年提出了“拉長工業短腿”,開始正式確立了工業強市的戰略,鄭州市工業呈現突飛猛進的增長趨勢,但是由于歷史原因導致的薄弱基礎,使得鄭州市工業化水平不高,城市的總體發展水平受到限制,城市的比較優勢及擴張能力減弱。

(四)第三產業比重偏低,城市功能的發揮受限

依據發達國家經驗,隨著經濟社會的發展,以提供“服務”為特征的第三產業將逐步在國民經濟占主導地位。一般來講,第三產業在國民生產總值中的比重,在城市發展層次較高的國家和地區都占到50%以上。

然而,鄭州市2010年第三產業增加值占GDP的比重為40.1%,與2009年相比,不僅沒有上升,還下降了2.1個百分點,滯后的第三產業不僅不利于吸納人口、安置就業,還嚴重制約著城市功能的發揮。

(五)城市規劃總體較好,但遺留問題較多

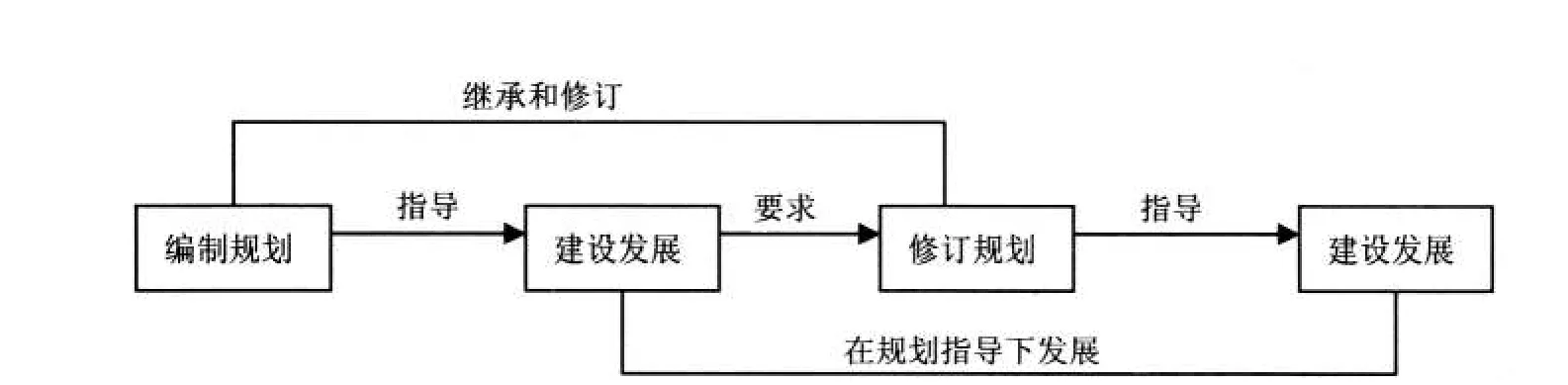

20世紀80年代以來,鄭州做過兩輪城市發展總體規劃:1982—2000年鄭州市城市發展總體規劃和1994—2010年鄭州城市發展總體規劃。通過這兩次規劃的引導,鄭州城市建設得以突飛猛進地發展,這個時期城市規劃和城市發展呈現出相互協調和穩步前進的勢態。2002年,鄭州市又編制了鄭東新區的規劃,對1990年的規劃進行了很大調整。因此這一時期的規劃表現出編制規劃、發展建設——修訂規劃、發展建設這樣相互促進、相互調整的有序過程,具體見圖1。

盡管改革開放以來,鄭州市的規劃與城市發展有了良性的互動局面。但在規劃觀念、規劃的法律保障及規劃管理方面仍存在諸多局限。主要表現為:一是過于注重工程規劃,忽視文化規劃。城市建設中注重對廣場、樓房等“硬環境”的建設,而忽視了“軟環境”的建設,致使城市體現的只是科技特色,缺少文化特色。二是城市規劃僅注重技術、形式,忽視了公眾、政府與經濟利益問題,忽視重大規劃決策的風險分析和前瞻性研究,造成了一些不切實際的規劃出臺。三是忽視了區域和系統規劃。在城市總體性規劃中忽視了區域城市之間的聯系,尤其是城鄉之間的統籌規劃,導致各類城市發展的戰略性和整體性不協調,從而形成城鄉交通上的“二元結構”。

三、推進鄭州城市化進程的路徑和對策建議

(一)立足于“三個層次”,促進城市化的健康、有序發展

在總結借鑒國內外城市化發展的經驗與教訓,分析鄭州市城市化進程中存在問題的基礎上,筆者結合現代城市規劃的功能,從宏觀、中觀和微觀三個層次提出建立鄭州城市化的實踐路徑。

第一,在宏觀調控層面上,針對鄭州城市化較為滯后的現狀,建立以城市化來帶動“三化”協同發展機制,提高鄭州城市化的總體發展水平。為此,一是通過城市區域拓展戰略,使得部分經濟能力較強的農民遷移到城市去生活和工作,同時鼓勵其自主創業。特別是通過中心村和中心鎮規模的擴大實現城鎮化建設的目標,并讓城鎮化成為提高城市化水平的中間紐帶。這其中需特別注意的是,防止以農業特別是糧食產量大幅度衰減為代價發展城市化。二是通過“工業反哺農業、城市反哺農村”,加強對農業的支持力度,通過推進土地流轉發展農業現代產業園區,提高農業現代化的水平;同時在基礎設施建設上,推進城鄉公共服務均等化戰略,重點在城鄉醫療、義務教育、水利交通、文化普及等方面向農村傾斜。

表1 鄭州市城市化水平與工業化水平比較

第二,在中觀層面,需要以中原經濟區為背景,以鄭州都市區為核心,形成“增長極”和等級次序相對合理的大、中、小城市之間有機組織、合理分工與合作的共贏模式,實現城鄉統籌發展,提升鄭州都市區綜合競爭力。以“努力建設鄭州都市區”為目標,使其成為中原經濟區發展的龍頭、全省先進制造業和高新技術產業基地、現代服務業中心、現代農業示范區及經濟社會的核心增長極。通過“全域城市化”發展模式,推動鄭州市周邊城市群的整合發展,催化周邊地區城市化進程,即以增長極為指向,以都市區為定位,以發展軸為路徑,率先轉變鄭州都市區發展方式,在此基礎上,擴大都市區的圈域范圍。

第三,從微觀的發展策略來看,需注重鄭州市城市化發展的階段性,適時進行規劃布局的調整。結合城郊生態資源、自然遺產和基本農田的保護,設定不可開發區域、控制開發區域,合理引導城市空間結構的發展。在功能分區的前提下,培育相關傳統優勢產業、戰略新興產業和支柱產業,同時推動農民向城市轉移、向市民轉變。通過實施宏觀、中觀、微觀三類不同層次的目標、措施,實現三者相互銜接,推動鄭州城市化進程。

(二)加快城市化建設的具體對策

1.以服務業發展帶動就業,完善城市化人口轉移和吸納機制

一是發展以現代服務業為主的生產性服務業。在今后一個很長的時期,鄭州應面對國內外市場的需求,不僅著力發展具有比較優勢的現代服務業,如現代物流、旅游、文化、會展、商貿服務等;還要發展高成長性的現代服務業,主要是金融、電子信息、房地產、高端商務等,特別是引導外資向這些領域傾斜,提高服務業利用外資的比重。二是發展生活性服務業。充分重視對就業有更大的直接帶動作用的生活性服務業,主要是餐飲、商貿、娛樂、旅館等行業,大力扶持這些領域的中小企業,對其合法權益進行有效的維護并降低發展成本,避免城市因發展的高成本形成對弱勢群體和中小企業的排斥,促進人口、產業等要素在城市的聚集。

2.進一步完善城市規劃體系,充分發揮規劃的引導和調控作用

一是要改變規劃中的單一理念。改變當前注重工程規劃,忽視文化規劃;注重技術,忽視前瞻性研究;注重單項規劃,忽視各規劃之間的協調性等不合理規劃。二是在操作中,建立一個統一、完整、多層面的空間規劃體系。以“四規合一”的方式,推進國土規劃、社會經濟發展規劃、城市規劃和城鄉規劃的共同編制和整合,徹底改變目前各部門針對同一個地區分頭規劃、政出多門的現狀。三是要加強規劃實施情況的監督檢查,提高規劃的權威性和嚴肅性。四是加強制度建設,保障城市化的可持續性。

圖1 規劃和發展相互協調示意圖

[1]郝鵬展.論近代以來鄭州的城市規劃與城市發展[D].西安:陜西師范大學碩士論文,2008.

[2]劉東曉.鄭州市城市化發展進程研究[D].鄭州:鄭州大學,2008

[3]王冬梅.中國城市化問題研究[M].北京:中國經濟出版社,2005.

[4]葉裕民.中國城市化之路——經濟支持與制度創新[M].北京:商務印書館,2002.

F27

A

1007-905X(2012)02-0104-03

2011-12-30

陳巧云(1963— ),女,河南新密人,鄭州市社會科學院經濟研究所所長,副研究員。

責任編輯 姚佐軍