壟作梯式栽培對水稻根系生長的影響

,, , ,

(湖南農業大學農學院,長沙 410128)

2012-10-16

彭亞瓊(1990-),女,湖南衡山人,碩士研究生,Email:917059126 @qq.com。*通信作者,Email: hh863@126.com。

“十二五”國家公益性行業(農業)科研專項(201203081-2)。

壟作梯式栽培對水稻根系生長的影響

彭亞瓊,鄭華斌,扈婷,陳楊,黃璜*

(湖南農業大學農學院,長沙 410128)

以中稻品種Y兩優1號、黃花占和晚稻品種湘晚秈17號、天優華占為材料,研究了壟作梯式栽培對水稻根系生長的影響,結果表明:(1)各品種壟作梯式栽培條件下的白根數較普通平作顯著增加,灌漿期與成熟期表現一致;(2)與壟下水稻根系相比,壟上和壟中水稻根系白根數、總根數、根干重和根體積均增加;(3)壟作梯式栽培條件下雜交稻單位面積的根體積和根干重高于普通平作,而常規稻變化規律不明顯。壟作梯式栽培模式改善了土壤條件,尤其是壟上和壟中土壤條件,促進了水稻根系的發育,為高產打下了基礎。

水稻;壟作;梯式栽培;根系

壟作梯式栽培即在稻田開溝起壟,壟上呈梯式高密度種植水稻,同時溝中采用自然降雨蓄水和少量人工灌水,實行半旱式浸潤灌溉,能較好地協調土壤中水、肥、氣、熱關系[1],是一項新的栽培耕作技術。

壟作梯式栽培通過改變稻田的微地形,不僅加大了土壤與空氣接觸的面積,增加土壤孔隙度,有利于植株通氣,而且有利于根系向下伸長,從而充分利用深層水資源。起壟時肥料集中于壟中,有利于根系吸收,提高肥料利用率,達到提高產量、提高養分、水資源的利用效率的目的,為水稻種植應對氣候變化提供新的途徑。研究表明,壟作免耕比常規平作和水旱輪作處理的水稻根系數量多、白根率高、根系活力都強,分蘗早,群體性狀表現佳,水稻產量高[2~5]。

本試驗擬研究雜交稻和常規稻壟作梯式栽培與常規栽培方式的差異,分析壟作水稻根系對環境因子的適應情況,更全面、更好的了解壟作水稻根系的生長狀況,為壟作水稻高產栽培和水稻立體種養提供理論依據與技術指導。

1 材料與方法

1.1 材料

選取中稻品種Y兩優1號和黃花占,晚稻品種湘晚秈17號和天優華占為試驗材料,中晚稻中雜交稻組合和常規稻品種各1個。

1.2 方法

采用起壟機起壟,相鄰兩條壟的距離為55~75 cm,壟高30~50 cm;秧苗移栽至壟上的株距為8~12 cm,行距為15~18 cm,每穴2~3苗。

壟的兩側斜面與水平面的夾角相同或不相同,壟的形狀優選為垂直于該壟延伸方向的截面為三角形或梯形。若壟的兩側斜面與水平面的夾角相同,則壟在垂直于壟延伸方向的截面為等腰三角形或等腰梯形[6]。

在水稻生長期間,采用自然蓄水進行半旱式浸潤灌溉。

各階段的施肥量優選為:基肥的施肥量為有機肥15.0~22.5 t/hm2,加少量尿素、碳銨、鉀肥;或尿素161.0~241.5 kg/hm2、鉀肥95.0~142.5 kg/hm2、磷肥164.0~245.8 kg/hm2、硅肥450 kg/hm2、硫酸鋅75 kg/hm2夾入壟內。分蘗肥為尿素64.4~96.6 kg/hm2。 幼穗分化肥為尿素64.4~96.6 kg/hm2、氯化鉀95.0~142.5 kg/hm2。抽穗肥為尿素32.2~48.3 kg/hm2。

在除草過程中,除草劑按照每公頃用有效含量2.5%稻杰乳油600~1 200 mL加水300~450 kg噴霧;或者每公頃用有效含量2.5%稻杰乳油900~1 500 mL拌毒土或肥料撒施。

害蟲防治可以采用物理方法,物理方法優選為黑光燈誘殺或頻振式殺蟲燈誘殺。同時采用藥劑防治。藥劑防治二化螟為每公頃用5%銳勁特懸浮劑450~600 mL,對水噴霧;防治三化螟每公頃用600~900 mL,對水噴霧。

藥劑防治稻縱卷葉螟按照有效含量1%的蟲螨殺星225~375 mL加有效含量25%黑光燈乳油300~450 mL,或加樂斯本300~450 mL,或加20%三唑磷375~525 mL,對水噴霧。

藥劑防治水稻縱卷葉螟、稻葉蟬、稻飛虱按照每公頃用有效含量5%的銳勁特懸浮劑600~750 mL、有效含量50%的葉蟬散可濕性粉劑1 050~1 500 g或有效含量50%的馬拉硫磷乳劑1 050~1 500 g、有效含量25%的撲虱靈粉劑600~900 g或有效含量25%的阿克泰水分散粒劑60~90 g,對水噴霧。

1.2.1 試驗設計

試驗于2010年在湖南省瀏陽市北盛鎮烏龍社區進行,該地屬中亞熱帶季風濕潤氣候。供試土壤含全氮1.48 g/kg、全磷0.57 g/kg、全鉀13.63 g/kg、速效氮99.31 mg/kg、速效鉀134.71 mg/kg、速效磷15.28 mg/kg、有機質30.02 g/kg,pH5.50。

試驗設壟作梯式栽培模式和普通平作栽培(CK)模式兩種處理。選用隨機區組排列,壟作梯式栽培模式小區30 m×3 m,普通平作栽培小區5 m×5 m,各個處理3次重復,總面積900 m2。

各處理小區純氮、純磷和純鉀施用量分別為180 kg/hm2、37.5 kg/hm2、120 kg/hm2。兩種處理先施用相同的基肥。剩余肥料的施用,壟作梯式栽培模式與平作栽培的施用方式不一。壟作梯式栽培模式中,晚稻的管理每4 d澆一次水,澆水前先施化肥,每公頃施尿素15 kg加復合肥112.5 kg,從第三次開始,每7 d澆一次水,澆水前先施化肥,每公頃尿素22.5 kg加復合肥150 kg,施4次。中稻的管理每隔7 d澆水一次,澆水前先施化肥,每公頃尿素22.5 kg加復合肥150 kg,施4次。如遇下雨,可免除人工澆水。普通平作栽培施肥量與施用時間則與壟作梯式栽培相同,但不進行人工澆水。中稻于5月20日播種,6月15日移栽;晚稻于6月10日播種,7月5日移栽。其他的田間管理按常規進行。

1.2.2 測定項目與方法

分別于灌漿期與成熟期,采集完整水稻植株根系,于清水中反復洗凈。每小區取樣2蔸測定根系特征,包括白根數、總根數、根體積和根干重。測定根數時,將單蔸根系仔細剪下,測定其白根數及總根數。測定根體積時,當水稻根量較少時,可直接將根系放入10 mL的量筒中測定;當水稻根量較龐大時,采用根體積測定裝置測定。

1.3 數據處理

數據均在Microsoft-Excel 2003處理和SAS9.0上統計分析。

2 結果與分析

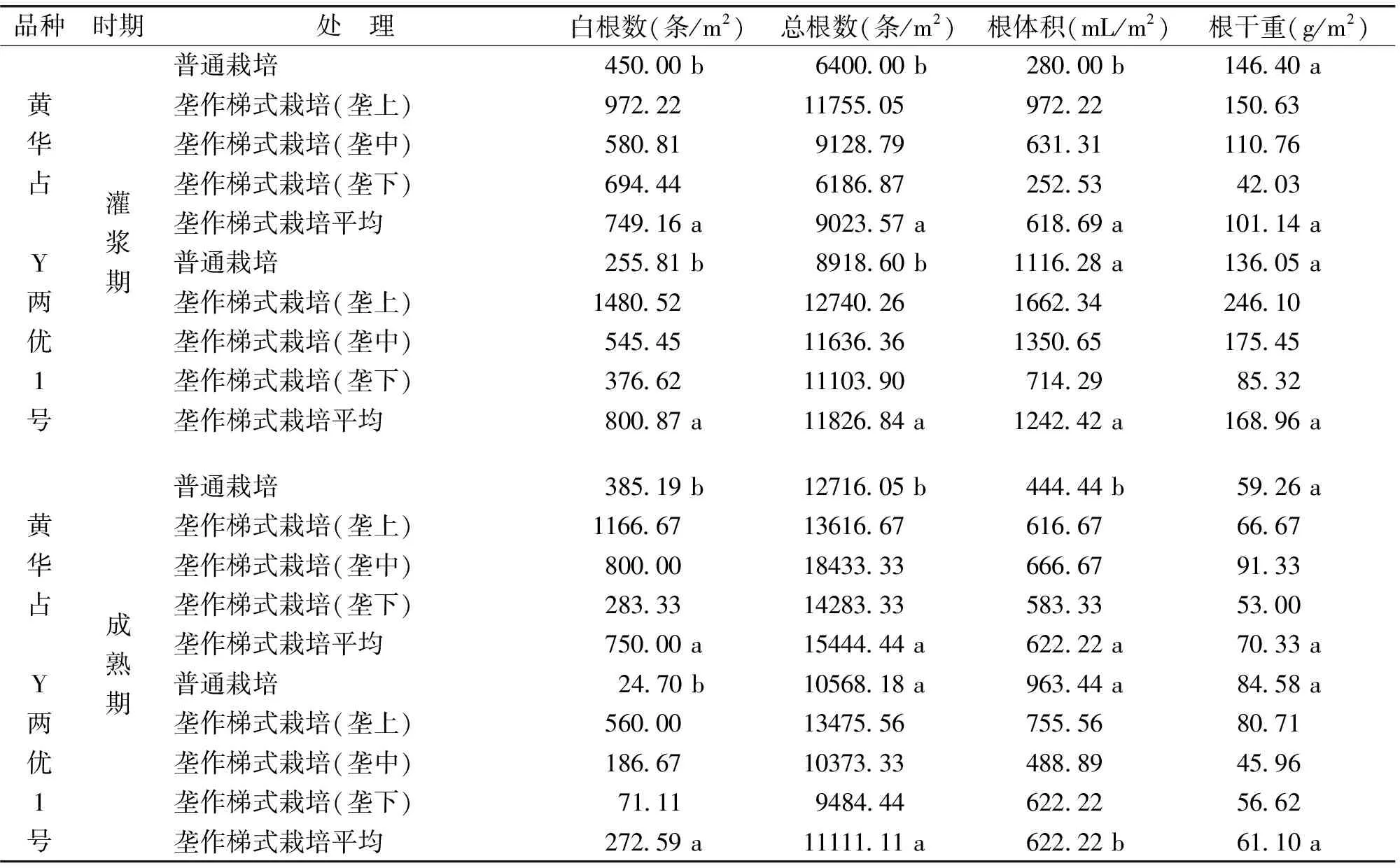

2.1 壟作梯式栽培對中稻品種根系的影響

壟作梯式栽培模式下,壟的不同部位也影響根系特性。表1表明,黃華占和Y兩優1號的表現一致,在灌漿期和成熟期,壟上的白根數明顯多于壟中和壟下的白根數,其總根數表現出與白根數一樣的變化規律,但成熟期黃華占的總根數除外。壟上的根體積最大,其次是壟中和壟下。灌漿期,壟上的單位面積根干重最大,其次是壟中,最后是壟下;成熟期,根干重的變化規律不一。

表1表明,不論灌漿期或成熟期,壟作梯式栽培下黃花占、Y兩優1號的平均白根數,與普通平作相比,分別增加了66%~95%和213%~1000%,且達到5%的顯著水平。總根數的變化規律與白根數一致,與普通平作相比,黃花占、Y兩優1號分別增加了21%~41%和5%~33%,除成熟期的Y兩優1號外,均差異顯著。與普通平作相比,黃花占的平均根體積,分別增加了40%~120%,且達到5%的顯著水平;Y兩優1號灌漿期增加了11%,但成熟期卻減低了35%,差異顯著。與普通平作相比,黃華占的平均根干重,灌漿期減低了31%,成熟期則增加了19%,但差異不顯著;Y兩優1號的平均根干重,灌漿期增加了24%,成熟期則減低了28%,但差異不顯著。

表1 壟作梯式栽培的中稻品種根系生長情況

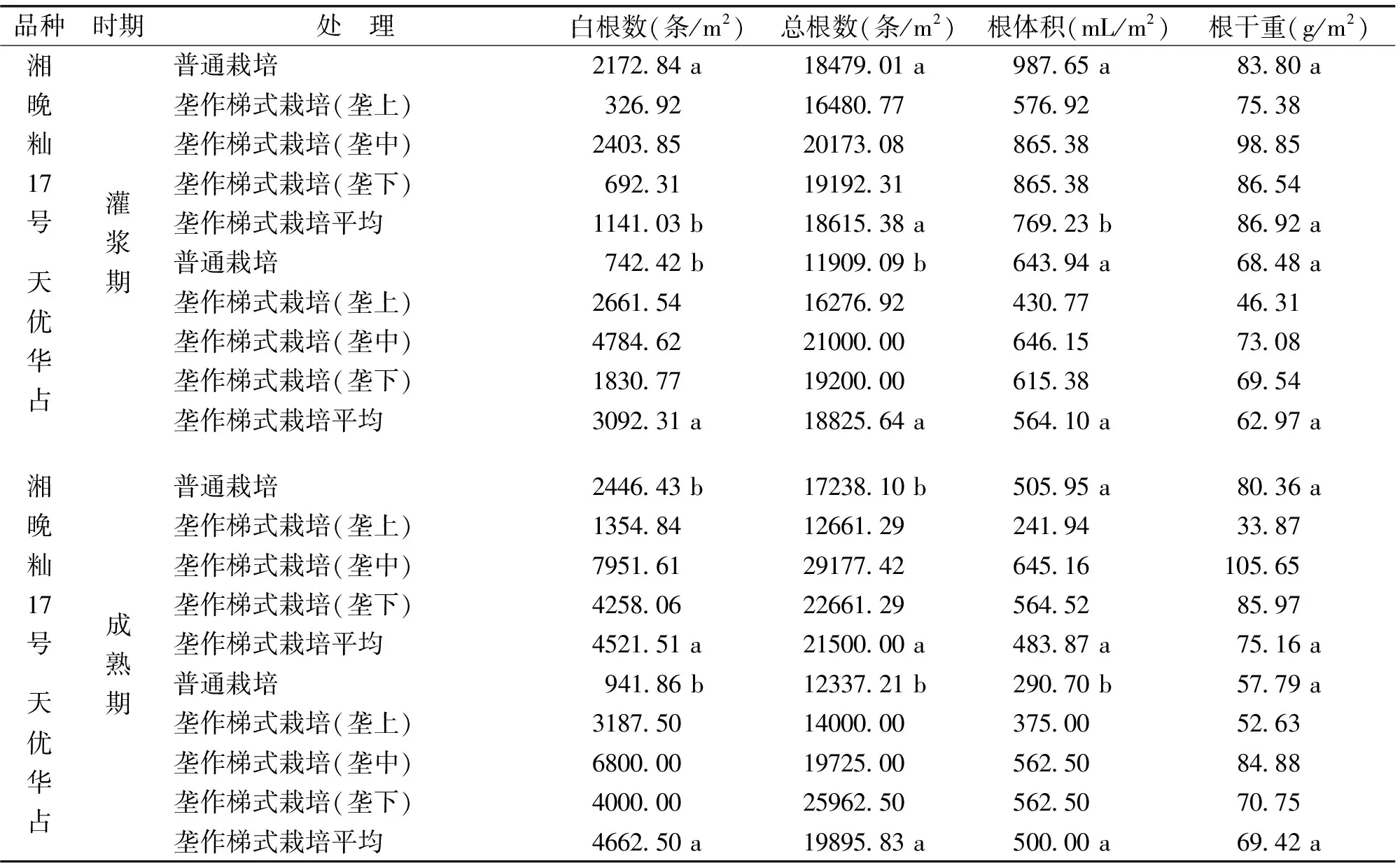

2.2 壟作梯式栽培對晚稻品種根系的影響

壟作梯式栽培模式下,晚稻品種在壟的不同種植部位表現出來的根系特性不同。表2表明,壟作梯式栽培壟中的白根數明顯多于壟上和壟下的白根數,湘晚秈17號、天優華占表現一致,灌漿期和成熟期表現也基本一致。而壟作梯式栽培下,湘晚秈17號壟中的總根數表現出與白根數一樣的變化規律,但成熟期的天優華占總根數則是壟下最大,其次是壟中和壟上。以壟中的根體積最大,其次是壟下和壟上,壟下的根體積與普通平作的根體積基本相等。壟中單位面積的根干重最大,其次是壟下,最后是壟上,兩個品種在灌漿期和成熟期,變化規律基本相同。

表2表明,不論灌漿期或成熟期,與普通平作相比,壟作梯式栽培下湘晚秈17號、天優華占的白根數分別增加了85%和317%~395%,且達到5%的顯著水平(湘晚秈17號灌漿期的白根數除外)。根系總根數的變化規律與白根數一致,湘晚秈17號、天優華占的總根數,分別增加了21%~41%和5%~33%,差異顯著。與普通平作相比,湘晚秈17號的根體積分別降低了4%~22%,但差異不明顯;天優華占的根體積,灌漿期減低了12%,但成熟期則增加了71%,差異顯著。與普通平作相比,湘晚秈17號的根干重,灌漿期增加了4%,但成熟期則降低了6%;天優華占的根干重,灌漿期降低了8%,成熟期降低了20%,但差異都不顯著。

表2 壟作梯式栽培的晚稻品種根系生長情況

3 小結與討論

壟作梯式栽培模式采用半浸潤式灌溉,只需在壟溝間蓄積自然降水,就可保證水稻生長發育的需要。不論是灌漿期或成熟期,壟作梯式栽培措施下的中、晚稻品種的白根數都要明顯高于普通平作。

壟作梯式栽培模式下,壟上和壟中的土壤,由于長期處于半干旱的狀態,水稻根系長期處于水分脅迫的環境中,為適應水分條件的變化,相對于壟下的水稻根系,壟上和壟中的水稻增加了白根數和總根數,增加了根干重和根體積。

單位面積根體積和根干重二個性狀,壟作梯式栽培下的雜交稻高于普通平作,常規稻的變化規律則表現不一致。

由此可見,壟作梯式栽培模式改善了土壤條件,尤其是壟上和壟中土壤條件,促進了水稻根系發育,為高產打下了基礎。

[1] 馬世均.國外旱地農業的發展現狀[J].中國農學通報,1989,7(2):30-31.

[2] 邵達三,黃細喜.南方水田少(免)耕法研究報告[J].土壤學報,1985,22(4);305-319.

[3] 杜金泉,方樹安.水稻少免耕技術研究 Ⅰ.稻作少免耕類型、生產效應及前景的探討[J].西南農業學報,1990,3(4):26-32.

[4] 謝德體.水稻半旱栽培增產效果及機理研究[J].西南農業大學學報,1985,7(4):23-28.

[5] 王昌全,魏成明,李廷強,等.不同免耕方式對作物產量和土壤理化性狀的影響[J].四川農業大學學報,2001,19(2):152-154.

[6] 鄭華斌,高文娟,扈 婷,等.水稻梯式栽培下野雞野鴨生態種養設計與思考[J].作物研究,2011,25(5):493-496.

S511.01

A

1001-5280(2012)07-0014-04

10.3969/j.issn.1001-5280.2012.07.04