論現代藝術的感官特征

張如畫

(長春大學 美術學院,長春 130022)

論現代藝術的感官特征

張如畫

(長春大學 美術學院,長春 130022)

在日常經驗里,視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺往往可以相互作用,現代藝術中的感官互動無論作為心理學或語言學,都是一種感覺引起、誘發其它感官進行的系統反應,是一種“感覺挪移”。注重感官成為現代藝術與生活中重要的形式法則,它是一種設計思維、一項創造活動。

感官;現代藝術;特征

1 感官的互通性

西方現代派畫家很早就對音樂進行了感官互動的研究,人們對音樂的通感是通過音樂的感受轉化為色彩的配置實現的,這也就實現了從聽覺到視覺再到心理的轉換過程。如莫扎特的音樂是藍色的,肖邦的音樂是綠色的。不同的音樂具有不同的感受,不同功能的音樂組合可以用相對應的色彩組合,形成不同的色彩“味道”,這就升華了感官功能,使可聽的音樂變為可視、可嗅的互動體驗。康定斯基將每一色彩形象地比喻為某種樂器聲,杜桑的繪畫是有節奏的音階的轉換,馬列維奇的繪畫以紅、橙、黃的幾何色塊在空間的排列、重疊,給人以某種音樂的強烈的節拍感,這時的繪畫變成可以傾聽的曲調,實現了從視覺到聽覺的轉換。

2 現代藝術的感官特征

2.1 視覺感知特征

日常生活中,環境信息的80%是通過視覺獲取的。視覺感知活動在人類的社會活動與日常生活中有著重要的作用。從物理學角度看,視覺感知是微小的電極通過細胞進行的刺激過程;從生理學的角度看,是視覺通過大腦的興奮和抑制進行的各種思維活動;從心理學的角度看,則是視覺通過神經回路引起的各種情緒反應。同時,人的視覺認知功能不但具有一種觀察外部信息的能力,還具備了對外部信息的感知、認識和記憶這些復雜的功能,這也是人類視覺與物理照相間的根本區別。

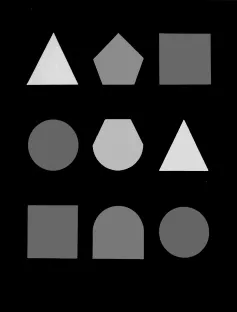

圖1 色彩的形狀與視覺感受

“現象學研究”曾經對視覺認知與記憶做出實驗,將一張圖形清晰的照片和一張圖形模糊的照片對比,在視覺記憶的調查中表明“高視覺化”和“低視覺化”給記憶帶來的結果是完全不同的。印象良好的視覺效果要比印象不良的視覺效果的視覺反應速度快、記憶程度更深;鮮明度高的視覺效果要比鮮明度低的視覺效果更具沖擊力;運動感強的視覺效果要比運動感弱的視覺效果感覺更明顯。

總之,視覺感知是我們感知信息和交流信息的重要基礎,是我們進行藝術創作不可或缺的條件。

2.2 聽覺感知特征

聽覺與視覺相通,不同的形狀會有不同的樂感,方形四平八穩,像是打擊樂的沉穩且鏗鏘有力;三角形隨著從銳角到直角到鈍角的變化,表現出的音樂質感也會不同,像是小提琴的尖銳、或大提琴的低沉;圓形飽滿規整,沒有棱角,光滑柔和,像是弦樂的圓潤細膩。形狀影響的是音質。

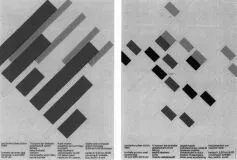

圖2 色彩與聽覺感受

不同的大小會有不同的樂感。康定斯基曾經在書中闡述圖形與音樂的關系:“音樂的線是什么,這是眾所周知的,大多數樂器都有一種線的特點。不同樂器的高音相當于線的粗細:小提琴、長笛、和短笛產生一種非常細的線,大提琴和單簧管是一種略粗的線;由低音樂器演奏產生的線則越來越粗,一直到雙底音樂器或大號的最低音調。在音樂中,線提供了表現共鳴的最大倉庫。”這充分表明了形的大小變化對視聽感覺的影響。

就色彩和音樂來講,均包含許多抽象的要素,一般來說,明度越高的色彩,感覺其音階越高,而明度很低的色彩有重低音的感覺。根據埃斯比爾克 (L·Ginsberg)發現的色彩聽覺的實驗報告,發現隨鋼琴從低音到高音,有黑—褐—深紅—明紅—藍綠—綠藍—青—灰—銀灰色的變化,顯然很多人都能憑經驗隨著聽到的音樂旋律產生色彩傾向。

早在19世紀,西方現代派畫家研究證明,柔和優美的小夜曲可以聯想到中明度的柔和色調,鏗鏘有力的進行曲可以聯想到飽和度很高的純色調,歡快的節日樂曲可以聯想到高純度、高對比的色調。小提琴協奏曲《梁祝》主旋律的優美浪漫讓人想起粉紅的色彩基調;《天鵝湖》里“四只小天鵝”的樂曲可以聯想到明快、亮調的優美色彩配置;從新年的鐘聲里似乎可以看到象征綠色春天的來臨;貝多芬《田園交響曲》中雙簧管奏出的旋律也向人們展示了綠色的田園風光等。

不同的材質會帶給人不同的質感與音感,古代的編鐘采用了青銅材質,表現出古樸、莊嚴、厚重的歷史沉淀。玻璃的聲音清脆、響亮、空靈,往往表現出輕快和明朗;金屬鏗鏘有力,敲擊時會發出嗡嗡的回音。很多樂器就是利用金屬的不同發聲制造的,軟性的材質同樣可以發出聲音,藝術家譚盾就是利用水和紙,分別以《水樂》、《紙樂》為主體,帶領觀眾進入聲音奇境。譚盾將水放在不同的器皿中,用不同的“水樂器”演奏出極具空靈感的音樂——《水樂》,以生活中的自然水聲為基礎,體現了大自然與心靈的共通,宛如一場令人愉悅的神圣洗禮。《紙樂》則猶如一場神奇的音樂典禮。紙桶、紙箱、紙制絨球、紙袋、紙傘……各種“紙樂器”,經過吹、搖、揉、撕、打、揮、拍,表現出人性中強烈的渴望和愛恨。

2.3 觸覺感知特征

觸覺是接觸、滑動、壓覺等機械刺激的總稱,由于人類的感官是可以相互聯系和轉換的,因此我們可以將這種觸覺轉換成色彩識別。色彩的明度與純度的對比變化可以產生軟硬感,這與人的色彩體驗、生活經驗有著密切的關系。比如明度低的色彩比較容易使人聯想到石材、金屬等生活中常見的厚重的物體。色彩的明度變化和純度變化會使人產生輕與重的心理感知,與色彩的軟與硬相似,輕與重建立在生活經驗和生理功能的基礎之上,比如淡淡的色彩容易使人聯想到藍天、白云、紙張、棉花等輕盈的事物,而沉重的色彩則會使人聯想到泥土、山脈、礦石、銅鐵等。一般情況下,明度高、純度低、對比弱的色彩能夠表現出輕盈;低明度、高純度的色彩則能夠表現沉重。

圖3 色彩與觸覺感受

材質的觸覺是很容易被人們感知的,每種材質的冷與熱、軟與硬、輕與重都是直觀的,人們對材質觸覺的判斷往往是通過記憶和經驗完成的。一般來講,具有一定光澤度和感光度的材質會給人以冷酷的感覺,如不銹鋼、大理石、瓷器等。光澤度不明顯的則具有一種溫暖的感覺,如木材、泥土等。透明的材質要比不透明的材質更冷些,如玻璃等。從物理學的角度看,柔軟的材質包括泥土、纖維、塑料、紙張等,堅硬的材質包括石頭、金屬、玻璃等。另外,平整的材質顯得硬,有凸凹變化的材質顯得軟;直線形的材質顯得硬,曲線形的材質顯得軟;有規則肌理的材質顯得硬;無規律肌理的材質顯得軟。

2.4 味覺知覺特征

科學表明,味覺是指食物在人的口腔內對味覺器官化學感受系統的刺激并產生的一種感覺。不同地域的人對味覺的分類不一樣,西方的專家傳統上認為味覺有四種基本味道組成:甜、咸、酸、苦。而東方的專家則識別出第五種味道——鮮味。

圖4 色彩與味覺感受

我們在欣賞繪畫作品、影視作品、文學作品時,經常用很有“味道”來形容,說明作品的內容、形式、表現手段符合人們的視覺、聽覺、味覺等心理反應,與人們的生活經驗相符合。張藝謀導演的電影作品之所以在世界上受到關注,就是因為他通過強烈的、具有中國特色的色彩語言使人感受到中國電影的魅力所在,畫面具有典型的中國紅色彩,符合人們的歷史評判,滿足了人們的電影味覺體驗。

生活中,我們可以直接品嘗的材質是有限的,但當我們將材質的特征與食材進行聯想和比較時,材質也可以擁有“味道”。比如材質的色彩會使我們聯想不同的味道;材質的形態也會使我們進行通感與聯想;另外,柔軟、輕盈、光滑的材質“甜”;堅硬、沉重、粗糙的材質“苦”;尖銳的材質“酸澀”;平滑的材質“香甜”;冷的材質“酸”熱的材質“辣”。

2.5 嗅覺的知覺特征

嗅覺是人類的重要感覺器官,根據聞到的味道,嗅覺可以引起視覺造型聯想。如香甜的味道可以聯想到奶油蛋糕的松軟、柔滑,造型上可以利用分散的造型、細長、圓滑的曲線表現;芬芳的氣味可以聯想到婀娜多姿的花草,造型上可以采用輕巧、精細、流動的形式表現;酸臭氣味可以聯想到陳腐、陰暗的垃圾,造型上可以運用集中的、緊縮的、沉重的、靜止的造型進行表現。一般來講,清淡的氣味造型上多表現為面積小、距離分散、明亮、離心力小等形式;濃烈、刺激的氣味在造型上多表現為面積大、刺激性的尖銳角度、厚重、粗壯、沉暗、離心力大等形式。

圖5 色彩與嗅覺感受

人類聞到不同的味道能夠產生不同的色彩聯想。如聞到水果香可以聯想到各種水果的色彩;聞到茉莉花香可以聯想到白色;聞到玫瑰花香可以聯想到玫瑰色;聞到西瓜香可以聯想到紅色;聞到蛋糕香可以聯想到橘黃色;聞到青草香可以聯想到綠色;聞到燒味氣烤、醬油、醋可以聯想到深褐色;聞到腐敗的氣味可以聯想到濁色等等。一般來說,黃、橙、紅等高明度、艷麗、清新的色彩容易使人聯想到香味;陰冷、灰暗、骯臟、陳舊、刺激的濁色系容易使人聯想到腐敗的臭味。

材質的物質屬性決定了其不同的氣味,比如泥土親切、溫暖的氣息;比如木質天然的、淡淡的清香。同時,我們還可以通過通感,使材質表現出不同的氣味。一般情況下,透明、輕巧的材質可以表現出淡雅的味道;厚重、密實的材質可以表現出濃郁的氣味。平整、光滑的材質可以表現出單純清新的氣味;粗糙、暗啞的材質可以表現出濃烈、渾濁的氣味。

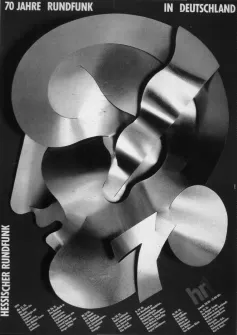

3 感官特征在現代藝術中的應用

在現代廣告設計中,英國航空公司、紐約肯尼迪機場和倫敦希思羅機場為企業品牌設計增添了味覺識別FI系統(FragranceIdentify)。在FI系統中創新性的放入一種具有獨特芳香的Meadow Grass(牧草),為品牌大大增加了認知度與好感,同時增強品牌的嗅覺感;美國的佐治奧公司通過對雜志的內頁“香頁”做香水廣告,首度開創了新的通感體驗;勞斯萊斯和日產Infinity汽車都曾利用“香頁”的特殊處理,為消費者發出過人們喜愛的汽車車座真皮的氣味,使人們感受到高檔產品的氣息;日本著名設計師黑川雅之設計一系列大量采用新型橡膠材料制作的產品,產品由于材質的特殊質感,帶給人們猶如人體肌膚般細膩柔和的觸感,使人們具有怡人的感性體驗。

2005年12月15 1CNET科技資訊網指出,由于現今互動多媒體電子雜志通過高科技的介入,綜合了視頻、音頻、動畫、超鏈接及各種網絡交互手段的使用,使多種信息的傳遞通過一種新的方式呈現給觀眾,為讀者帶來視、聽、觸、嗅、味豐厚的信息體驗,將閱讀變為饕餮盛宴,呈現無盡快感。

當下社會在光電媒介、大眾媒介的作用下,發生了翻天覆地的變化,同時也深刻地影響著藝術的發展方向,在實際設計中我們只有有效地利用五感之間的相互關系,使感官原則在實際應用中滲透和融合,極大地影響并引領人們進入一個全新的體驗領域,從而豐富與拓展了我們對社會及產品的認知度,創造出具有活力的認知體驗。

[1] 邢慶華.設計美學[M].南京:東南大學出版社,2011.

[2] 王令中.視覺藝術心理[M].上海:上海人民美術出版社,2005.

[3] 辛華泉.形態構成學[M].杭州:中國美術學院出版社,1999.

[4] 康定斯基.康定斯基論點線面[M].北京:中國青年出版社,2001.

[5] 杉浦康平.造型的誕生[M].北京:中國青年出版社,2002.

On Sensory Characteristics in Modern Art

ZHANG Ru-hua

(College of Fine Arts,Changchun University,Changchun 130022,China)

In everyday experience,vision,hearing,touch,smell,taste can often interact.The sensory interaction in modern art is a kind of system response caused by senses and induced by other senses either in psychology or linguistics field,which is a“transfer of senses”.Focusing on sensory becomes an important form principle in modern art and life,it is a design thinking,also a creative activity.

sensory;modern art;characteristic

J022

A

1009-3907(2012)03-0373-04

2011-10-11

張如畫(1973-),女,吉林長春人,副教授,碩士,主要從事藝術設計教學研究。

責任編輯:李鳳英