方腔流致振蕩及噪聲的數值研究

萬振華,周 林,孫德軍

(中國科學技術大學近代力學系,安徽 合肥230027)

0 引 言

一般認為長高比L/D<6的方腔流動為開式流動,其在航空、航天以及其它工業領域應用廣泛,如起落架艙、武器艙、敞篷汽車等。開式方腔流動會產生強烈的振蕩,有可能引發結構疲勞損傷和噪聲污染。振蕩的誘因、幅值、抑制方法等都很值得研究,涉及流動失穩、波渦非線性作用、自持振蕩等許多理論問題。故20世紀50年代以來,方腔流致振蕩和發聲問題就已經引起了眾多研究者的興趣[1]。Krishnamurty[2]最早從實驗得到方腔聲場結構,Rossiter[3]總結了預測振蕩頻率的半經驗公式,Tam和Block[4]引入線性穩定性分析提出了新的頻率預測模型,Rowley等[1,5-6]對方腔的空間穩定性、降維模型、理論模型、控制等問題進行了一系列研究,Shieh[7]等對高Reynolds數下不同構型方腔進行了湍流數值模擬研究。衣云峰[8]研究了低亞聲速突出和陷落式圓柱空腔流動,并歸納了頻率公式。羅柏華等[9]實驗研究了純音激勵方式的噪聲抑制。此外,羅柏華[10]、侯中喜等[11]、李曉東等[12]等使用不同數值方法都成功模擬出了方腔流場的振蕩、聲波傳播性質。

雖然國內外研究內容已經很多,但仍然有很多問題有待深入研究,如目前對方腔的振蕩存在兩種認識[1,6]:一種認為它是自持的,另外一種認為它是輕微衰減的系統,所以具體振蕩性質需由實際情況具體分析。關于方腔振蕩的低頻成分也有幾種不同產生方式,如渦-后拐角撞擊方式變化導致低頻產生[13],湍流間歇結構導致模態切換[14]引入低頻等。此外,目前對回流區與剪切層相互作用研究較少。

本文采用直接數值模擬方法,研究了低Reynolds數、亞聲速開式方腔流動的振蕩及噪聲問題,特別是回流區與剪切層相互作用及其與低頻的關系。首先,研究了來流邊界層厚度的影響,探討了所涉及參數范圍內的方腔流動振蕩機制;針對來流邊界層變薄后出現的低頻成分,從回流區與剪切層相互作用出發分析了其產生的機制。其次,采用本征正交分解(POD)方法,分析了回流區與剪切層相互作用對剪切層渦結構的影響,以及渦結構改變與渦-后拐角撞擊方式的關聯。最后,計算得到了方腔的聲場結構,通過脹量場的分析得到了聲波產生和傳播的過程。

1 數值方法

1.1 計算方法

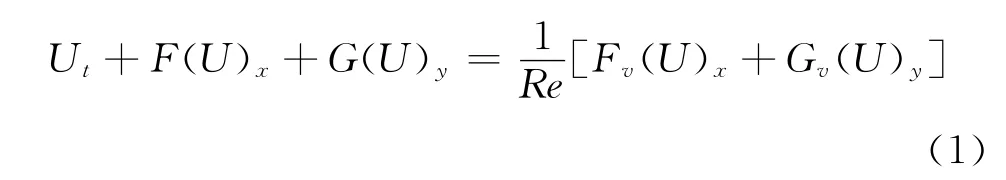

采用直角坐標系下二維可壓縮Navier-Stokes方程:

考慮到捕捉噪聲,所以空間使用了的6階緊致格式離散[15],時間方向使用低耗散和低色散的Runge-Kutta格式[16],粘性項使用的6階中心差分格式。方程以遠場聲速a∞進行無量綱化。Reynolds數定義為Re=ρ∞a∞D/μ∞,取Prandtl數Pr=0.72。粘性系數以Sutherland公式給出,其中遠場溫度T∞=300K。

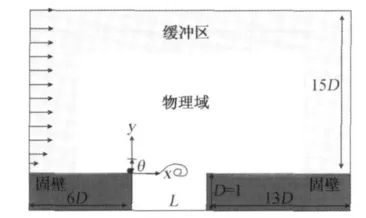

計算模型如圖1所示,方腔的高度定義為D,長度為L,方腔前端延伸到-6D,尾端延伸到13D,上端延伸到15D。邊界條件設定如下:方腔上部左、右端分別為無反射亞聲速出、入口,上方設定為無反射出口,固壁邊界設為等溫壁[17]。在方腔上部三個方向施加海綿層邊界條件[18]以抑制邊界反射。另外,采用了10階中心濾波抑制數值偽振蕩。初始條件給定如下:腔體上部以基本流速度型進行初始化;腔體內部速度設為0。密度和壓力設為遠場條件。

圖1 方腔設定與計算域的示意圖Fig.1 Schematic diagram of cavity configuration and computational domain

1.2 計算參數選擇

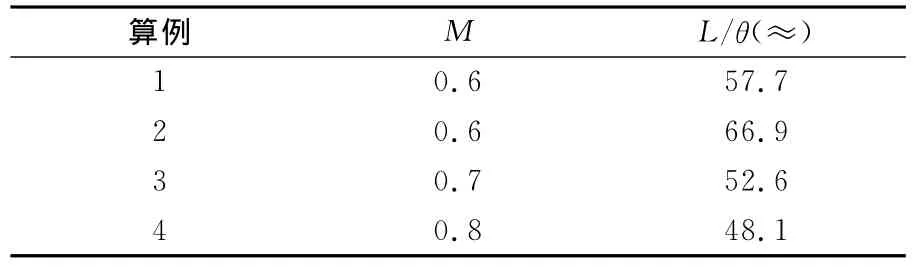

本文主要研究高亞聲速低Reynolds數(相對于湍流發生的Reynolds數)方腔流動振蕩和發聲問題。選擇典型的方腔長高比為L/D=2,Re=2500,同時也便于和已有實驗結果進行比對。來流為層流狀態,研究了不同來流馬赫數M、來流邊界層動量厚度θ的影響,具體計算參數如表1所示。

表1 算例列表Table 1 Computational cases

1.3 網格收斂性驗證

本文使用的程序由文獻[19-20]中程序發展而來,涉及的空間格式、邊界條件等均已很好驗證,如采用本文中的數值算法計算文中[21]的Taylor-Green渦算例,條件設定與文獻[21]相同,在13×13的網格上求解得到了Taylor-Green渦速度隨時間的衰減(如圖2),無量綱時間t=1/(8π2)時的計算解與理論解的相對誤差小于0.03%。考慮到聲學問題對網格分辨率要求很高,所以為了確保文中使用的網格滿足要求,本文做了網格收斂性分析。計算采用單向拉伸網格,針對L/D=2的情形,文中使用的計算網格為:腔外網格為918×416,腔內網格為262×118,總網格點數約為40萬,與文獻[5]網格數相當,網格在固壁附近和唇口處最密,唇口兩端靠近壁面(x方向)的網格間距Δx/D≈0.005,在-0.1<y/D<0.1區間內集中了32層網格,最小的網格間距Δy/D≈0.005。再考慮一套加密的網格:腔外網格為1118×510,腔內網格為308×152,總網格點數約為60萬。比較算例1在兩套網格下后拐角位置的密度隨時間的變化。如圖3(a)所示,二套網格下密度的變化基本相同,相應峰值差別很小,且相位基本保持同步。為了更精確地比較頻譜誤差,圖3(b)給出了前200個無量綱時間密度的FFT變換后在譜空間上幅值。從圖中可以看出在各種頻率下,二者幅值相差很小,如在主頻f=0.216上幅值的誤差小于1×10-3,故說明當前選擇的計算網格密度已經足夠。

圖2 Taylor-Green渦的速度隨時間衰減Fig.2 The decaying of velocity for a Taylor-Green vortex

圖3 網格收斂性驗證Fig.3 Validation of mesh convergence

2 計算結果及討論

2.1 流場的振蕩現象

目前,對方腔流場振蕩機制的認識存在兩種觀點。一種觀點認為,振蕩是自持的:腔體內外流體的剪切誘導Kelvin-Helmholtz不穩定性,產生渦卷起;渦卷起后向下游運動,進而與后拐角撞擊壓縮產生往前傳的聲波;聲波到達方腔前端會再次激發剪切層失穩,使新渦卷起,完成自持振蕩過程。所以,在無任何外部持續激勵時,方腔流動仍會持續地振蕩。此時方腔流動的動力學系統可認為是一個關于不穩定平衡點(Navier-Stokes方程定常解)的穩定的極限環[5-6],振蕩的幅值取決于非線性效應,如剪切層失穩中擾動增長達到飽和。還有一種觀點認為,方腔流動是穩定的、輕微衰減的系統,只有在外界持續激勵下(如邊界層內湍流脈動,壁面粗糙引起擾動等)才能維持振蕩[1,6];撤除激勵,振蕩現象也將消失。

本文的計算中沒有施加任何外部激勵,在所計算的參數范圍內得到了流場的振蕩現象,計算結果支持第一種觀點,即屬于自持振蕩。振蕩的強弱可以采用聲壓級來表征(圖4),結果表明,邊界層動量厚度θ越小,則方腔底部聲壓級越高,即振蕩幅值越大。這與剪切層的不穩定性特性相吻合,即剪切層θ減小導致擾動的空間增長率增加。所以,振蕩幅值與θ的變化關系主要與剪切層的空間不穩定性增長率有關,這種剪切層的對流不穩定性與下游方腔中的反饋機制相結合,仍然可以形成自持的振蕩,而無需來自外界持續擾動的激勵。

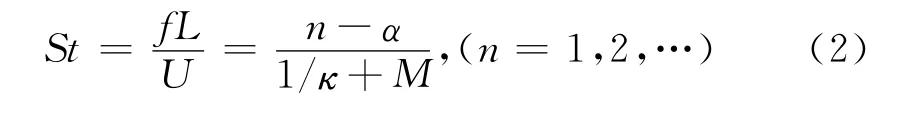

Rossiter[3]于1964年提出了預測振蕩頻率的半經驗公式,其形式如下:

圖4 方腔底部的聲壓級(M=0.6)Fig.4 Sound pressure levels of cavity floor at M=0.6

其中,κ=0.57是一個經驗常數,α=0.25為渦撞擊后拐角到產生聲波的相位滯后,n為剪切層中渦的數目,對應模態的階數。n=1,2的模態分別稱為Rossiter I、II模態。圖5給出了不同馬赫數下得到的振蕩頻率,在本文的計算參數范圍內只得到了Rossiter II模態,這與Krishnamurty[2]的實驗結果是基本符合的。本文的頻率與文獻[5]中Rossiter II模態的頻率接近,但都略低于實驗[2]得到的頻率,原因可能是實驗中的Reynolds數更高和來流邊界層厚度不同造成的。此外,實驗中同一馬赫數下出現多個頻率,這可能是由于來流邊界層厚度不同造成的頻率偏移。在本文中這種偏移很小,而在湍流模擬中這種頻率偏移現象明顯[12],原因可能是湍流情況下頻率不再是明確的大尺度渦結構對流主導,導致對邊界層厚度改變更加敏感。

圖5 不同馬赫數下的振蕩頻率Fig.5 The oscillation frequencies at different Mach numbers

當M=0.6,由圖6(a)和圖6(c)中的相圖可知,算例1的振蕩是周期的;隨著來流邊界層厚度的減小,算例2則為準周期的。相應地,從圖6(b)和圖6(d)可以看出,算例1中只存在對應Rossiter II模態的單一頻率St=0.72;而算例2中存在兩個頻率,St1=0.72的基頻能譜占主導地位,仍和Rossiter II模態一致,但同時出現了低頻成分St2=0.36,視為亞諧頻。雖然亞諧頻非常靠近Rossiter I模態的頻率,但其不符合Rossiter關于I模態中只有單渦的定義,故我們認為這個低頻不是I模態。它的產生與Rockwell等的實驗結果[13]相似,Rockwell等認為這是因剪切層中渦-后拐角撞擊方式變化造成的。Rockwell的實驗[13]是在水洞中進行的,本文計算的低Reynolds數、高亞音速情況的氣體流動,結果表明,渦-后拐角撞擊不穩定仍然存在,它們是回流區與剪切層相互作用形式不穩定的結果。

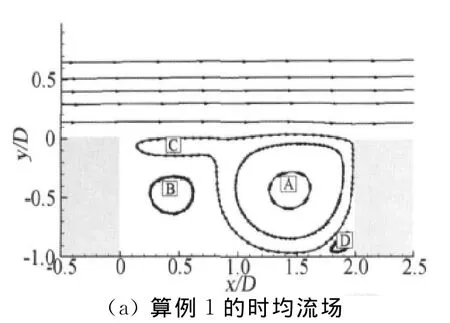

圖7(a)給出了算例1的時均流場結構,從圖中可以清晰地區分幾個主要區域:主回流區A,A區誘導的主反向流動區域B,次回流區C,A區誘導的次

反向流動區D。回流區流動可以改變剪切層中渦心軌跡和橫向運動速度。圖7(b)為渦心運動軌跡,可以將其大致分為4個區域:I區為自由發展區,渦心橫向運動速度以及縱向位置沒有改變。II區渦受次回流區C后端牽引運動方向會向方腔內偏斜,同時由于越靠近方腔橫向對流速度越小,渦橫向運動速度會減小。III區渦進入主回流區,渦會被主回流區A前端牽引上升,上升越高橫向對流速度越大,渦的橫向運動速度越快。IV區渦受A后端牽引位置逐漸下降,渦橫向運動速度減小。算例1中的剪切層渦都經過上述4個區域,最終與后拐角發生穩定的撞擊,即每次渦-后拐角的撞擊方式都相同,如圖7(c)所示,整個流場也呈Rossiter II模態形式的周期性振蕩,振蕩周期由相鄰兩次渦-后拐角撞擊的時間間隔決定。

圖6 (1.9D,0)位置的相圖與功率譜Fig.6 The phase diagram and power spectrum of perturbed pressure at the location(1.9D,0)

當來流邊界層厚度減小(算例2),由于剪切層的不穩定性增強,剪切層與腔內回流區的相互作用也明顯增強,導致剪切層渦呈高低交替出現,它們分別走過高、低兩條軌跡,每條軌跡也可大致分成上述的4個區域,如圖7(d)。由于此時的流動是準周期的,故各個周期內渦的運動軌跡還有細微的差異,但都接近于圖7(d)所示的高、低渦運動軌跡。

剪切層也可以通過渦量輸運的方式改變回流區的運動。現仍結合算例2進行分析。如果剪切層中前一個渦走低軌道,那么它將與后拐角發生圖7(e)形式的撞擊,其特點是撞擊后大部分渦量進入回流區,使得主回流相對變強,此即Rockwell等[13]實驗中的PC(Partial Clipping)形式的撞擊;主回流的加劇會使得剪切層中下一個渦走高軌道,它與后拐角將發生圖7(f)形式的撞擊,其特點是撞擊后只有少量渦量進入回流區,主回流相對變弱,此即Rockwell等[13]實驗中的PE(Partial Escaping)形式的撞擊,主回流減弱導致下一個渦將走低軌道。如此周而復始,形成準周期流動。由于此時兩次相鄰渦的撞擊不再是周期的,只有完成了一個PC到PE形式渦-后拐角撞擊過程才構成一個主周期,所以,這種撞擊方式的切換導致了新的低頻(亞諧頻)成分的產生。相對應的是,算例1中的渦撞擊形式介于PC與PE之間,且每次都相同,形成周期性流動,因此沒有低頻成分出現。

值得指出的是,前述Rossiter頻率預測公式(式2)是假設恒定的剪切層渦對流速度得到的,而回流區與剪切層的相互作用會改變渦橫向運動速度,會影響Rossiter公式的準確性。

算例3和算例4的結果類似,當來流邊界層較厚時,是沒有低頻的Rossiter II模態周期性流動,當來流邊界層變薄,會有低頻成分出現,不再贅述。

2.2 本征正交分解(POD)分析

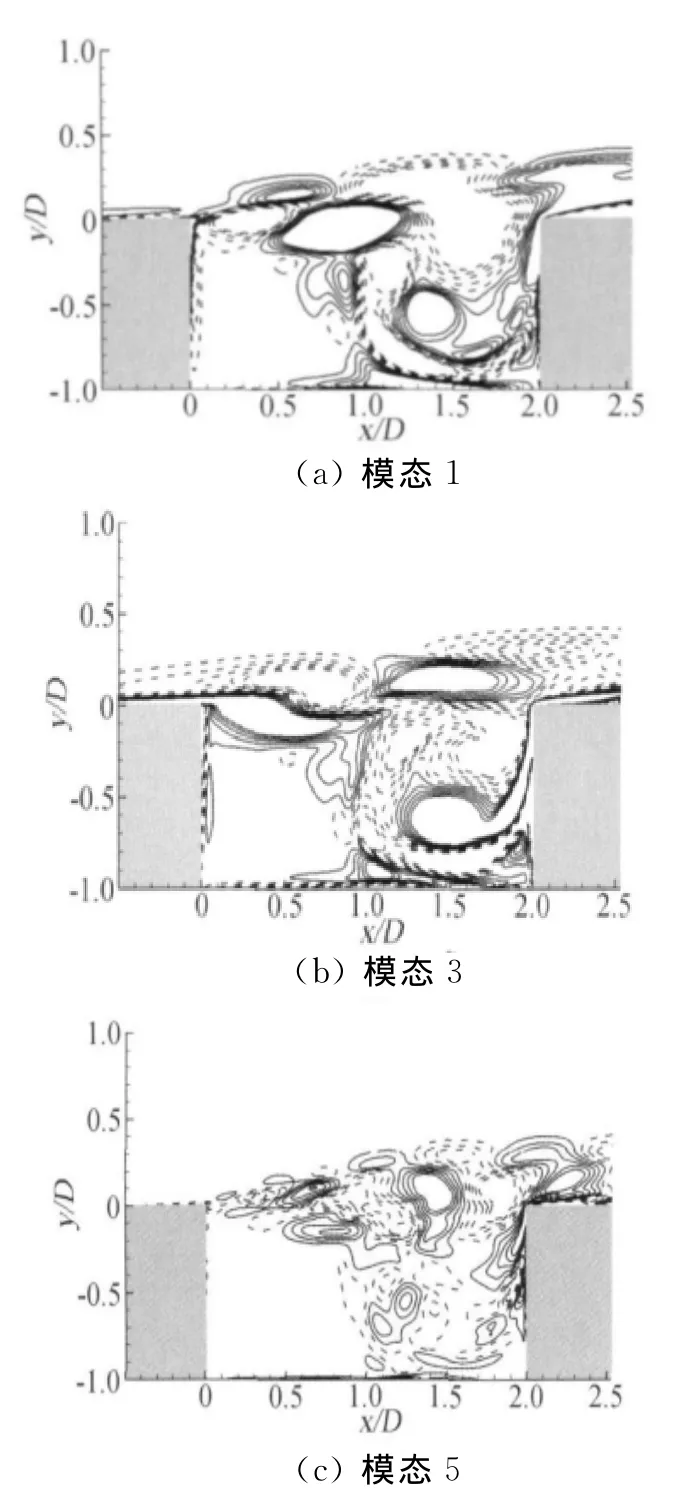

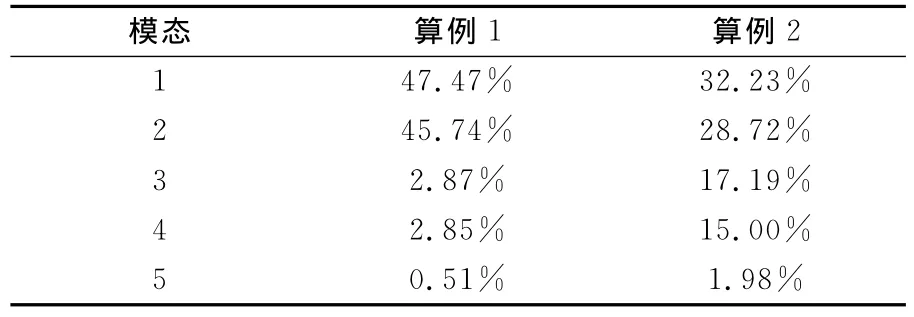

為了進一步明晰回流區與剪切層相互作用對渦模態的影響,采用了等熵可壓縮的POD方法[22]進行了分析。由表2可知,算例2的能譜比算例1更寬,表明薄來流邊界層的相互作用更強。算例1中前兩個模態就捕捉了超過90%的能量,算例2中大部分能量需要前4個模態才能捕捉。算例1中的模態1和2的動力學結構基本類似,故圖8只給出了模態1和3。算例2中模態1和2,模態3和4的結構類似,因此圖9中只給出了模態1、3和5。可以看出,低階模態中,剪切層中均存在2個大渦結構,對應于功率譜中Rossiter II模態,故低頻成分不對應于Rossiter I模態。圖8(b)和圖9(c)中渦數目增多,渦結構變小,對應于功率譜中高頻成分,但能量很小。圖8(a)和圖9(a)的渦結構類似,渦縱向結構比較寬,這種渦結構傾向于PC形式的撞擊,圖9(b)中的渦結構則不同,比較扁平,更容易形成PE形式的撞擊。比較圖8和圖9還可以看出,算例2主回流區中渦結構要比算例1的更加復雜和紊亂。總體而言,POD模態驗證了低頻成分不是Rossiter I模態,回流區與剪切層的相互作用會影響渦結構的形態,從而改變渦-后拐角的撞擊方式。

圖8 算例1的POD模態的渦量場ω∈(-5,5)Fig.8 Vorticity filed of different POD modes for Case 1

圖9 算例2的POD模態的渦量場ω∈(-5,5)Fig.9 Vorticity field of different POD modes for case 2

表2 能量分數Table 2 Energy fractions

2.3 聲波結構對比及分析

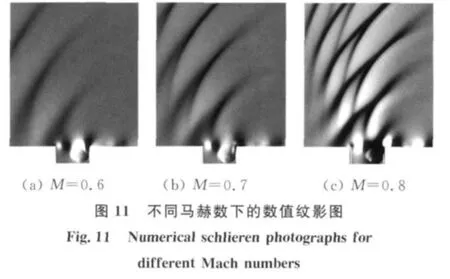

本文中的聲波結構通過脹量場和密度梯度兩種方式分別進行了表征。圖10(a)~圖10(c)為Krishnamurty[2]的實驗結果,聲場由密度的紋影圖給出。圖11(a)~圖11(c)為本文DNS模擬得到的結果。實驗與計算均使用層流來流邊界層,且都是被Rossiter II模態主導,所不同的是實驗的Reynolds數高出一個量級。由二者結果比較可知,雖然計算中Reynolds數較低,但二者聲場的定性結構,相位關系都基本相符。此外,從實驗和計算的結果均可看出,隨著馬赫數的增加,方腔外聲波的傳播方向會發生明顯變化,且兩道聲波之間相位差會變大,這些差別主要來自于聲波傳播過程中的對流效應,波陣面的形態取決于波速和當地流動速度的疊加(見圖12)。故在M=0.6時,聲波傳播方向與流動夾角約為135°角,隨著馬赫數增加這個夾角逐漸減小。

圖12描述了聲波產生和傳播的具體過程:首先,渦-后拐角的作用產生聲波,聲波分別在腔外和腔內傳播(表示為波陣面I和II)。其次,因腔內對流速度較小,波陣面II傳播快于I,二者產生相位差。再次,腔內的波陣面II到達前壁面,部分透過剪切層輻射出方腔,剩下部分發生反射。最后,可觀察到腔外有兩道聲波I、II,腔內有II的反射聲波。聲波I、II在腔外相位差大小被腔體內外的對流速度的差異決定,故在算例1中聲波I、II相位差較小,而在算例4中聲波I、II相位差明顯。圖13以脹量場的形式給出了算例4中聲波傳播的具體過程,進一步驗證了圖12的描述的過程。值得注意的是,本文的計算很好地驗證了Tam等人[4]在理論建模時關于聲波傳播的描述,不同是計算中未能看到明顯的聲波II在腔體下壁面的反射聲波,可能原因是反射聲波相對其它聲波強度較弱,在旋渦中又易耗散,造成計算中不容易捕獲。

圖12 波陣面傳播過程示意圖Fig.12 Sketch of propagation of wave fronts

圖13 算例4的4個不同時刻的脹量場Fig.13 4snapshots of dilatation field for case 4

3 結 論

本文采用直接數值模擬方法,研究了低Reyn-olds數下L/D=2的方腔的亞聲速流致振蕩現象及其誘導的噪聲。在所計算的參數范圍內,方腔流場的振蕩是自持的,并且由Rossiter II模態主導。振蕩幅值、頻率與來流邊界層厚度密切相關,當來流邊界層變薄,振蕩幅值增大,周期振蕩會轉變為準周期振蕩,并產生低頻成分。低頻成分產生的根本原因是回流區與剪切層的相互作用。這種相互作用會改變剪切層渦的結構、運動軌跡及速度,進而導致了不同的渦與后拐角撞擊方式;而撞擊方式的切換構成了低頻成分。采用本征正交分解(POD)方法,分析了不同振蕩形式所對應的本征模態渦結構。對于沒有低頻成分的周期振蕩情況,只發現一種能量集中的本征模態;而對于出現低頻成分的準周期振蕩情況,發現了兩種能量較為集中的本征模態,它們反映了回流區與剪切層相互作用對渦結構的影響,并與后拐角的不同撞擊方式有關。聲場的計算表明,渦-后拐角的撞擊作用會產生聲波,并分別在腔外和腔內傳播,形成兩個波陣面,它們之間的相位差與對流效應有關。

[1]ROWLEY C W,WILLIAMS D R.Dynamics and control of high-Reynolds-number flow over open cavities[J].AnnualReviewFluidMechanics,2006,38:251-276.

[2]KRISHNAMURTY K.Sound radiation from surface cutouts in high speed flow[D].California Institute of Technology,1956.

[3]ROSSITER J E.Wind-tunnel experiments on the flow over rectangular cavities at subsonic and transonic speeds[R].Aeronautical Research Council Reports and Memoranda,Technical Reports 3438,1964.

[4]TAM C K W,BLOCK P J W.On the tones and pressure oscillations induced by flow over rectangular cavities[J].JournalofFluidMechanics,1978,89(2):373-399.

[5]ROWLEY C W,COLONIUS T,BASU A J.On self-sustained oscillations in two-dimensional compressible flow over rectangular cavities[J].JournalofFluidMechanics,2002,455:315-346.

[6]ROWLEY C W,WILLIAMS D R,COLONIUS T,et al.Linear models for control of cavity flow oscillations[J].JournalofFluidMechanics,2006,547:317-330.

[7]SHIEH C M.Parallel numerical simulations of subsonic,turbulent,flow-induced noise from two-and threedimensional cavities[D].Pennsylvania State University,2000.

[8]衣云峰,何祚鏞.圓柱形腔流激振蕩及其耦合共振的研究[J].聲學學報,1996,21(4):339-456.

[9]羅柏華,胡章偉.流動誘導空腔振蕩及聲激勵抑制的實驗研究[J].南京航空航天大學學報,1996,28(3):331-336.

[10]羅柏華.二維高亞音速空腔流激振振蕩的數值模擬研究[J].空氣動力學學報,2002,20(1):84-88.

[11]侯中喜,易仕和,王承堯.超聲速開始空腔流動的數值模擬[J].推進技術,2001,22(5):400-403.

[12]李曉東,劉靖東,高軍輝.空腔流激振發聲的數值模擬研究[J].力學學報,2006,38(5):599-604.

[13]ROCKWELL D,KNISELY C.Vortex-edge interaction:mechanisms for generating low frequency components[J].PhysicsofFluids,1980,23(2):239-240.

[14]GLOERFELT C,BOGEY C,BAILLY C.Numerical evidence of mode switching in the flow-induced oscillations by a cavity [J].InternationalJournalof Aeroacoustics,2003,2(2):193-218.

[15]COLONIUS T,LELE S,MOIN P.Sound generation in a mixing layer[J].JournalofFluidMechanics,1997,330:375-409.

[16]BERLAND J,BOGEY C,BAILLY C.Low-dissipation and low-dispersion fourth-order Runge-Kutta algorithm[J].ComputersandFluids,2006,35:1459-1463.

[17]POINSOT T J,LELE S.Boundary treatment for direct simulations of compressible viscous flows[J].Journal ofComputationalPhysics,1992,101:104-129.

[18]FREUND J B.Proposed inflow/outflow boundary conditions for direct computation of aerodynamic sound[J].AIAAJ.,1997,25(4):740-742.

[19]WEI M J.Jet noise control by adjoint-based optimization[D].University of Illinois at Urbana-Champaign,2004.

[20]周林,萬振華,魏明駿,等.亞聲速時間混合層的噪聲研究[A].第十三屆全國分離流、旋渦和流動控制會議論文[C],2010:220-224.

[21]REMBOLD B.Direct and large-eddy simulation of compressible rectangular jet flow[D].Swiss Federal Institute of technology,2003.

[22]ROWELY C W,COLONIUS T,MURRAY R M.Model reduction for compressible flows using POD and Galerkin projection[J].Physcia.D.,2004,189:115-129.