我國經濟增長與地區差距的辯證關系研究

董 超,孫平軍,方曉萍,程 林

我國經濟增長與地區差距的辯證關系研究

董 超,孫平軍,方曉萍,程 林

經濟增長與收入差距的辯證關系是一個世界性的研究課題,對“產權區域”明確、“行政區經濟”盛行的我國更是意義重大。基于當前研究中相對忽視經濟增長與地區差距之間的分析,筆者以GDP增速為應變量、地區人均收入差距基尼系數為自變量,進行Granger因果檢驗和協整檢驗。結果表明:我國經濟增長與地區差距存在長期穩定的關系,且經濟增長是造成地區差距變化的原因,而地區差距不是經濟增長變化的原因所在,所以應加強經濟發展對地區差距影響的調控,以實現區域的協調可持續發展。

經濟增長;地區差距;基尼系數;Granger因果檢驗

近年來,經濟增長與收入差距的辯證關系研究引起了國內外學者的廣泛關注。國外學者Perot、Fortes等先后利用多個國家的面板數據[1-2],Frank利用美國各州的時序數據[3],以經濟發展水平(人均GDP)為應變量、收入差距為解釋變量,進行效應分析,但結論卻不統一。國內學者相關研究較多,但結論差異明顯。目前,經濟增長多用人均GDP來表征,而收入差距要么以國家為對象,用基尼系數表征,要么用城鄉居民收入差距來表征,而從地區差距視角的研究較少。筆者認為,我國是“行政區經濟”盛行的國家,“產權區域”明確,各級地方政府以“準經濟理性人”的身份參與區域利益的“博弈”,用地區差距來分析其對經濟增長的影響更有現實意義[4]。據此,本文以GDP增速為應變量,以地區人均收入差距的基尼系數為自變量,進行Granger檢驗和協整檢驗,探討二者的內在關聯,以期為經濟轉型期國家的宏觀調控提供參考。

一、研究對象、方法和數據來源

(一)研究對象

以我國大陸地區30個省(直轄市、自治區)為基本研究單元(不包括香港、澳門、臺灣)。同時,為了保持行政區劃完整性及數據的可獲取性與可比性,文中將重慶市并于四川省。

(二)研究方法

1.指標體系:全國經濟增長以GDP增速來表征;同時,為體現真正含義上的地區差距,本文選取地區人均收入差距來表征,并以地區人均收入的基尼系數來測度。

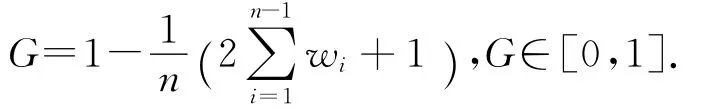

2.基尼系數:基尼系數是當前國際上衡量整體收入差異和不均等性(inequality)最通用的指標,其值越大表明收入差異和不均等程度越強,反之則表明差異和不均衡程度弱。具體計算公式可以概括為[5]:

其中n為排序后的樣本城市個數,wi為從第1個地級市到第i個地級市累計人均GDP占全部人口GDP的比重。

3.Granger因果檢驗:本文運用Eviews5.0進行我國經濟增長與區域差異的格蘭杰因果檢驗。

(三)數據來源與處理

本文數據均來源于國家統計局編制的1991—2010年《中國統計年鑒》和1990—2010年《中國城市統計年鑒》。為了消除通貨膨脹對評價結果的影響,在數據分析之前先對數據進行“平減化”處理。

二、經濟增長與地區差距的演變及其Granger因果檢驗

(一)經濟增長與地區差距的演變

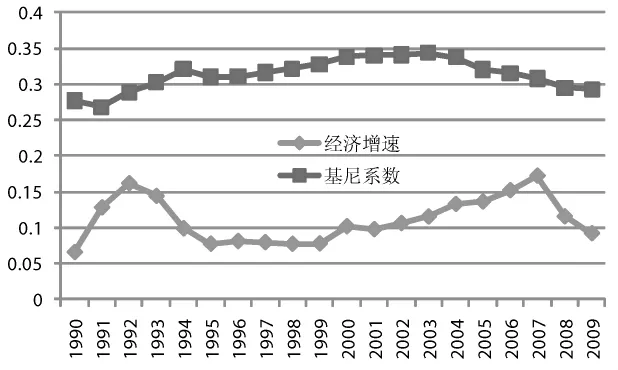

基于上述公式計算得出1990—2009年間我國經濟增長速率與地區人均收入的基尼系數,結果如表1、圖1所示。可以看出:

圖1 1990—2009年我國經濟增長與基尼系數的演變圖

1.我國經濟增長速率和地區人均收入的基尼系數都表現出明顯的階段性特征。其中經濟增長速率大體可以劃分為1990—1992年、1992—1998年、1998—2006年、2006—2009年4個階段,并呈現出先升后降,再升再降,總量水平有所上升的趨勢。地區人均收入的基尼系數可以劃分為1990—2003年、2003—2009年2個階段,主要表現為先升后降,總量水平有所上升。總體來看,二者的階段性特征不完全一致。

2.從變化幅度來看,經濟增長速率明顯強于地區人均收入的基尼系數,但經濟增長速率的“基數”明顯要小于地區人均收入的基尼系數。

3.基尼系數值一直處在0.25—0.35之間,依據聯合國有關組織的相關規定(0.2—0.3為比較平均,0.3—0.4相對合理),我國地區人均收入差距尚處在比較合理階段。

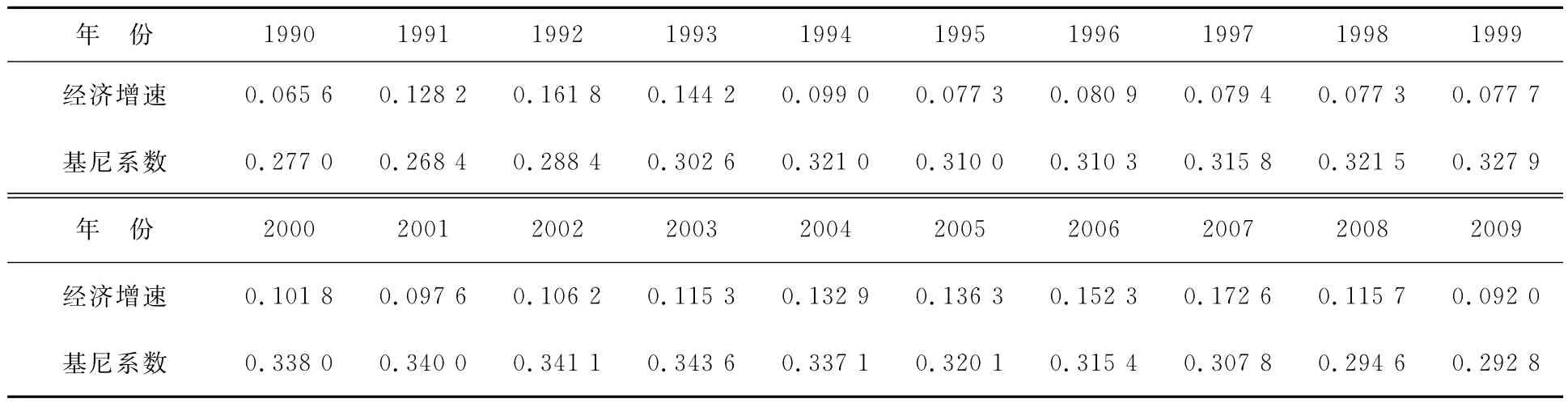

表1 1990—2009年我國經濟增長與地區差距的基尼系數

(二)經濟增長與地區差距的Granger因果檢驗

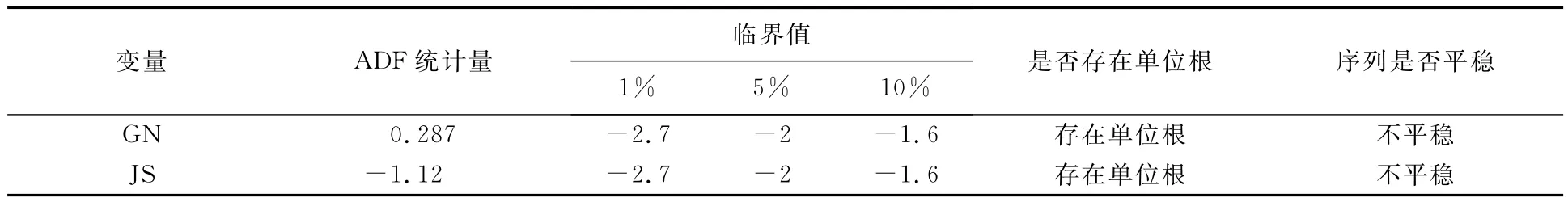

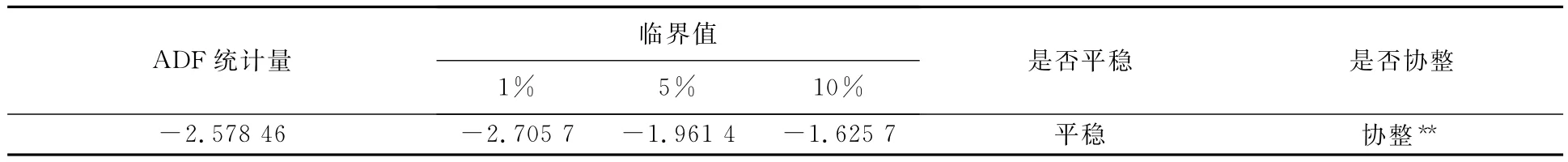

為了檢驗經濟增長與地區差距的辯證關系,文中采用Eviews 5.0來進行分析,首先就二者的平穩性進行檢驗(見表2),然后進行Granger因果檢驗(見表3),最后進行協整檢驗(見表4)。

表2 單位根檢驗結果

從表2中可以看出,我國經濟增長與地區人均收入差距的基尼系數都存在單位根,所以可以判斷其是一對非平穩性序列數據,并選取“1st difference”(無趨勢項、無截距項)對其進行檢驗,可得出我國經濟增長與地區人均收入差距的基尼系數為“一階單整”,故可以對其進行Granger因果檢驗和協整檢驗。

表3 Granger因果檢驗結果

從表3中可以看出,我國經濟增長速率與地區人均收入差距的基尼系數存在單向的Granger因果關系,即經濟增長是地區差距的原因,而地區差距不是經濟增長變化的原因。

表4 協整檢驗結果

從表4中可以得出我國經濟增長速率與地區人均收入差距的基尼系數協整,即經濟增長與地區差距之間存在長期穩定的關系。

三、結論與展望

綜上所述,我國經濟在保持飛速增長的同時,也表現出相應的階段性特征,大體可以分為1990—1992年(升)、1992—1998年(降)、1998—2006年(升)、2006—2009年(降)4個階段,但總體幅度有所增加;地區差距在經濟發展的同時,也表現出自己的特性:經歷了1990—2003年(升)和2003—2009年(降)2個階段,總幅度有所上升,但整體處于比較平均與相對合理區間,也就是說省級層面的社會公平公正還比較合理的(針對人均收入而言);二者之間的Granger因果檢驗表明,我國經濟增長與地區差距存在長期穩定的關系,且經濟增長是造成地區差距變化的原因,而地區差距不是經濟增長變化的原因所在。

以此結論為視角,為體現社會主義的優越性、區際公平公正、避免兩極分化、社會矛盾突出現象的產生,筆者認為宜加強經濟發展對地區差距影響的調控,以實現區域的協調可持續發展[6]。最后,筆者認為本文雖然對經濟增長與地區差距之間的辯證關系進行了Granger因果檢驗,并得出了一些有益的結論和啟示,但本文的研究是基于省級行政單元,對反映地區差距有一定的局限性,今后還應縮小研究單元作進一步研究,同時,各省作為一個相對獨立的行政經濟單元,其內部也存在經濟增長與地區差異的復雜辯證關系,需要做進一步的深入分析與研究。

[1]Perot M.Income Distribution and Democracy[J].Economic Growth,1996,1(2):149-187.

[2]Fortes,K.J.A.Reassessment of the Relationship between Income Inequality and Growth[J].American Economic Review,2000,90(4):869-887.

[3]Frank,M.K.Income Inequality and Economic Growth in the USA:A Panel Co-integration Approach [Z].Working Paper,Sam Houston State University,2005.

[4]孫平軍,修春亮,丁四保,等.東北地區域發展的非均衡性與空間極化研究[J].地理科學進展,2011,30(6):715-723.

[5]孫平軍,丁四保.垂直型經濟協調發展的區域外部性及其內化研究[J].軟科學,2011,25(5):85-90.

[6]韓建雨,支大林,孫曉羽.收入差距與社會不穩定:基于中國時序數據的實證研究[J].東北師大學報:哲學社會科學版,2011(1):58-62.

F224.0

A

1001-6201(2012)03-0206-03

2012-01-28

國家自然科學基金項目(41071109);中央高校基本科研業務費專項資金資助(10QNJJ025)。

(作者單位:東北師范大學城市與環境科學學院)

[責任編輯:秦衛波]