從非遺視角看我國民族傳統體育的保護和傳承

劉 戈

(國家體育總局 體育文化發展中心,北京 100061)

·體育社會學·

從非遺視角看我國民族傳統體育的保護和傳承

劉 戈

(國家體育總局 體育文化發展中心,北京 100061)

采用文獻資料法,從非物質文化遺產角度分析當前民族傳統體育保護現狀,認為保護工作取得了初步成效,但由于全球化趨勢的加強,現代生活方式和西方現代體育的沖擊以及民族傳統體育自身原因,民族傳統體育存在的基礎已經動搖或不復存在,缺乏保護傳承體系。建議民族傳統體育的保護和傳承需要政府的主導、科學有效的傳承機制,增強自身發展能力,在保護中傳承,在傳承中利用,把保護傳承和發展統一起來。

非物質文化遺產;民族傳統體育;保護傳承

非物質文化遺產是各民族人民世代相承的與群眾生活密切相關的各種傳統文化表現形式和文化空間。它既是歷史發展的見證,又是具有重要價值的珍貴文化資源,任何國家的非物質文化遺產保護工作都是一項政策性、科學性、群眾性、國家性極強的龐大的系統工程。作為擁有56個民族的中國也不例外。本文僅從非遺角度就民族傳統體育的保護和傳承進行探討。

2003 年10 月17 日聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》定義“非物質文化遺產”,指被各群體、團體、有時為個人視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。

2011年2月25日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議通過的《中華人民共和國非物質文化遺產法》中所稱非物質文化遺產,是指各族人民世代相傳并視為其文化遺產組成部分的各種傳統文化表現形式,以及與傳統文化表現形式相關的實物和場所,傳統體育和游藝包括其中。

將傳統體育收錄其中,充分肯定民族傳統體育屬于非物質文化遺產之列,民族傳統體育文化作為中華民族文化遺產的一部分,主要依附于各種民俗、休閑娛樂活動中。從非物質文化遺產的角度去審視民族傳統體育的保護和傳承,借鑒非物質文化遺產的保護經驗和教訓,做好民族傳統體育的發展。

1 非物質文化遺產下民族傳統體育保護現狀

2006年5月20日國務院下發關于公布第一批國家級非物質文化遺產名錄的通知(國發〔2006〕18號),批準文化部確定的第一批國家級非物質文化遺產名錄(共計518項),其中雜技與競技共計17項。

2008年6月7日國務院關于公布第二批國家級非物質文化遺產名錄和第一批國家級非物質文化遺產擴展項目名錄的通知(國發〔2008〕19 號),批準文化部確定的第二批國家級非物質文化遺產名錄(共計510項)和第一批國家級非物質文化遺產擴展項目名錄(共計147項),名錄中傳統體育、游藝與雜技中雜技與競技共計38項。擴展項目名錄中傳統體育、游藝與雜技中雜技與競技共計4項。

2011年5月23日國務院關于公布第三批國家級非物質文化遺產名錄的通知(國發〔2011〕14號),批準文化部確定的第三批國家級非物質文化遺產名錄(共計191項)和國家級非物質文化遺產名錄擴展項目名錄(共計164項),其中名錄中傳統體育、游藝與雜技共計15項,擴展項目名錄中傳統體育、游藝與雜技共計8項。

2011年2月25日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議通過中華人民共和國非物質文化遺產法,自2011年6月1日起施行,明確傳統體育屬于非物質遺產文化范疇。新疆(2008)、浙江(2007)、云南(2000)、貴州(2003)、廣西(2006)、江蘇(2006)、福建(2005)、寧夏(2006)等相繼出臺非物質文化遺產保護條例或民族民間傳統文化保護條例,在條例中也明確了非物質文化遺產包含民族體育、競技、以及禮儀節慶等民俗活動。

從三批體育類國家級非物質文化遺產名錄的分類名稱,2006年為雜技與競技、2008年、2011年均為傳統體育、游藝與雜技,非物質文化遺產法為傳統體育和游藝,可以看出,國家加強對民族傳統體育非遺保護的認識和力度。

民族傳統體育承載著厚重的民族文化內涵。新中國成立后,中國政府重視民族傳統體育文化的發掘和保護,舉辦國家級、綜合性的少數民族運動會,匯集全國55個少數民族的160多項傳統體育項目,共挖掘、整理出1 000多個傳統體育項目,以武術為例,上世紀80年代挖掘整理武術遺產時,符合“源流有序、拳理明晰、風格獨特、自成體系”的拳種就有129個。另外,由于中國地域遼闊,東西南北地理相異,氣候不同,不僅形成“南拳北腿”、“東槍西棍”等地域武術特點,還演進出了同一拳種多樣風格的特點。在這1 000多個項目中,其中700多個源自55個少數民族,通過挖掘整理,調動了少數民族群眾參與的積極性,推動少數民族傳統體育的傳承和發展。從民族傳統體育非物質文化遺產保護現狀可以看出,我國民族傳統體育非物質文化遺產的保護工作取得了初步成效,在挖掘、搶救與傳承發展方面有了一定成果。

2 民族傳統體育在非物質文化遺產保護中面臨的問題

2.1隨著全球化趨勢的加強

現代生活方式和西方現代體育的沖擊以及民族傳統體育自身的原因,民族傳統體育的生存環境發生了巨大變化,有的項目瀕臨消亡的危險,民族傳統體育存在的基礎已經動搖或不復存在。以奧林匹克運動為代表的西方現代體育得益于大眾傳媒的發展,從廣播到電視到互聯網,日益擴張,現代體育項目的涌入影響到民族傳統體育的發展,擠壓民族體育的生存空間。許多年輕人受西方文化影響,喜歡現代競技體育,而且可供選擇的游戲很多也很時尚,青少年所接受的體育技能學習、各地舉行的各種比賽多以現代體育項目為主,從而冷落了民族傳統體育,忽視了對其的保護和傳承。另一方面,民族傳統體育蘊含著原汁原味的民族文化,再現了作為各民族千百年來生產生活技能和節慶習俗,但由于部分少數民族地區地處偏僻,交通不便,和外界交流不多,視野較狹窄,經濟落后,生活上處于溫飽之下,在經濟、時間、精力上難有民族體育活動方面的投入。包含民族文化、藝術、宗教、體育等諸多因素的民族體育由于社會結構、生產生活方式以及價值觀的改變,已不能適應社會發展的要求。許多傳統體育項目或自生自滅,或囿于本民族的一隅之地。

2.2缺乏保護傳承體系

經濟社會的發展,民族傳統體育技藝持有人生活方式的改變,使得不少民族體育項目的傳承受到影響,傳統藝術逐漸邊緣化,一些項目群眾基礎薄弱。直至上世紀60年代,非物質文化遺產一直保持著自然傳承狀態,對民族體育文化的延續起到無法替代的作用。后來國家啟動非物質文化遺產的保護工作,文化的傳承少不了人的作用,沒有人的口耳相傳,代代相授,非遺會隨著時間流逝而消失殆盡,因此非遺保護還是要落實到作為傳承載體的傳承人的保護上,但是生活的變化特別是青年的大量離開家鄉外出工作學習對非遺的傳承造成很大影響,基本傳播對象流失,傳承人難以為繼。有些項目因為代表性傳承人年歲較大,年輕人又不愿潛心學習等原因,后繼乏人,傳承狀況令人擔憂。

2.3民族傳統體育的研究整理工作還有待深入

我國現在有60多所高校開設民族體育專業,但絕大多數以武術研究為主,在湖南、廣西、云南等地有幾所少數民族院校開展了一些本地的民族體育項目,科研力度遠遠不夠。由于很多項目具有鮮明的地域性和民族性,并受氣候等客觀條件影響,開展起來比較困難。

此外,還存在有關民族傳統體育非物質文化遺產保護相關法規制度的缺位,保護與開發的平衡等一系列問題。

3 從非物質文化遺產角度看民族傳統體育的保護和傳承

3.1開展全國民族傳統體育普查工作

全面展開民族傳統體育的挖掘、保護工作。到1985年全國整理了1 000多個少數民族傳統體育項目,后有30多位組員、上百位采訪者,歷經四年遍訪全國村寨,深入采編、編纂,于1990年9月編輯出版《中華民族傳統體育志》,這是國內第一部全面反映我國56個民族傳統體育的志書。《中華民族傳統體育志》收錄56個民族的傳統體育項目,記述各民族傳統體育活動的淵源、發展、演變的沿革,反映其開展情況在人民生活中的影響。志書上編為55個少數民族的傳統體育活動,下編為漢族暨多民族共同開展的傳統體育活動。全書收集977條目,其中少數民族體育676條目,漢民族體育為301條目。近年,各級政府重視保護和發展少數民族傳統體育,在政策、經費都向少數民族傾斜,有的曾一度瀕臨失傳的項目,經過挖掘、整理和大力推廣又得到普及。隨著現代科技水平的提高,可以運用文字、錄音、錄像、數字化多媒體等多種手段,系統、真實地記錄民族傳統體育項目,全面了解和掌握我國民族傳統體育項目的種類、數量、分布狀況、生存環境、保護現狀及存在問題,建立檔案和數據庫。

3.2建立科學有效的傳承機制

文化需要保護,更需要傳承。對于非遺傳承,需要加強宣傳教育,喚起民眾文化自覺。通過民族傳統體育教育,繼承、傳承、弘揚優秀文化,因為繼承、弘揚、傳承是教育的重要內容。對民族體育教育從青少年抓起,將民族體育變成全民健身長效化的項目。上世紀90年代始,全國數十所高校、各地民族中小學校先后開設民族傳統體育專業或設有民族傳統體育課程,民族傳統體育項目進入校園,培養學生對民族體育的興趣,讓民族體育得到有效傳承。學校民族體育教學活動的開展,對民族傳統體育總體水平的提高和發展也會產生重要影響。對于已經認定的代表性傳承人,要通過記錄整理技藝資料,提供傳習場所,資助開展傳習活動,積極支持他們開展授徒傳藝活動,使傳承人受益,也就有了傳承的積極性了。

3.3做好民族傳統體育的開發利用工作

進行適度的市場化開發利用工作,與旅游業等行業的開發結合起來,通過切實可行的市場運作,實現文化保護和產業經濟效益的良性循環互動。對民族傳統體育的挖掘和產業化,必須在尊重歷史的基礎上進行,重視對于自身資源價值的挖掘。對非遺進行適度生產性保護有利于激活其內在生命力,產生經濟效益,并促進相關產業發展,使非遺項目在生產實踐中得到積極保護,實現與經濟社會協調發展的良性互動。對于推動非物質文化遺產融入社會、融入當代、融入民眾,引起民眾關注,帶動相關產業發展,拉動內需,發揮重要作用。

非物質遺產保護整體框架下的民族傳統體育保護工作要根據不同的項目特點采取不同的保護措施,對于側重于技藝類的民族傳統體育,保護重點是建立一套行之有效的技藝傳承制度,對于民俗類的民族傳統體育,如各少數民族節慶、民俗活動中留存的大量體育活動,保護重點在于當今時代背景下的人文環境,沒有適宜的環境,民族體育的發展就難以健康長久。

民族傳統體育項目產生于民間,更多地帶有強身健體修身養性,同時也是一種文化娛樂形式,具有表演娛樂價值。群眾性民族傳統體育活動在少數民族聚集區開展得比較普遍,借助體育旅游, 在節日慶典、宗教儀式等活動期間舉辦民族傳統體育活動,除豐富群眾的業余文化生活,也吸引中外游客,帶動各民族地區旅游業和經濟的發展,改善民族傳統體育的生存環境。不少地方,如傣族潑水節、彝族火把節、內蒙古“那達慕”大會等都是集旅游商貿、物資交流、體育活動、文化匯演為一體的盛會。在促進各民族地區經濟發展的同時,使民族傳統體育得到傳播和推廣。2010年8月11日至18日舉行的首屆鄂爾多斯國際那達慕大會暨內蒙古自治區第7屆少數民族傳統體育運動會,比賽項目包括賽馬、搏克、蒙古象棋、射箭、國際式摔跤、毽球、曲棍球等7項,并同時舉辦汽車、摩托車系列比賽以及網球、籃球比賽等項目。此外,大會還舉辦“鄂爾多斯杯”民族服飾展演、中外精品舞臺劇目展演、草原那達慕音樂節、鄂爾多斯革命史展、中國少數民族非物質文化遺產展、國際那達慕樂活營等一系列活動。

還有如旅游資源極為豐富的新疆,全疆共有景點1 100余處,居全國首位。新疆是多民族聚居區,全區47個少數民族,其中主體民族13個,有著豐富的非物質文化遺產。2006年,維吾爾族“達瓦孜”( 高空走繩)與朝鮮族的跳板、秋千,蒙古族的博克,以及達斡爾族的傳統曲棍球競技等多個少數民族傳統體育項目被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。由于“達瓦孜”表演難度大,資金來源缺乏,一度陷入瀕危境地。新疆喀納斯作為國家5A級景區,通過與新疆非物質文化遺產的達瓦孜傳人合作,在推廣民族傳統體育的同時,將景區文化建設與新疆民族體育文化融合。近年來,喀納斯還請進少數民族傳統體育為其“搭臺唱戲”,2007年以來,喀納斯景區相繼舉辦“禾木古老毛滑雪板狩獵比賽”、“首屆單板野雪邀請賽”等活動;與體育“聯姻”后,喀納斯的游客數量明顯增加,景區的知名度日益響亮。喀納斯的成功證明了少數民族傳統體育具有帶動旅游經濟快速發展的潛力。

在民族傳統體育與旅游聯姻的同時,也應看到,伴隨經濟的發展,自然環境和人文環境的改變,很多民族傳統節慶已變得商業化、舞臺化,而存在于節慶活動中的傳統體育活動也因為環境變化和氛圍消失而失去活力。

3.4借助賽事促進民族傳統體育發展

民族傳統體育要發展,就要形成自己的競賽體系。不少項目在整理時已瀕臨失傳,有了賽事這個平臺,重新激發了這些傳統項目的活力。

1953年11月,全國民族形式體育表演及競賽大會在天津召開,來自13個民族395名選手參加,比賽項目和表演項目分別為5個和3個。此次運動會是新中國成立后第一次以民族形式召開的體育盛會,后來被定為第1屆全國少數民族運動會,對推動民族體育事業發展、增強民族團結產生重要影響。1982年在內蒙古舉行第2屆全國少數民族運動會,后基本四年一屆,形成制度,分別在新疆(1986)、廣西(1991)、云南(1995)、北京/西藏(1999)、寧夏(2003)、廣東(2007)、貴州(2011)等省區舉辦第3至9屆少數民族傳統體育運動會(表1)。

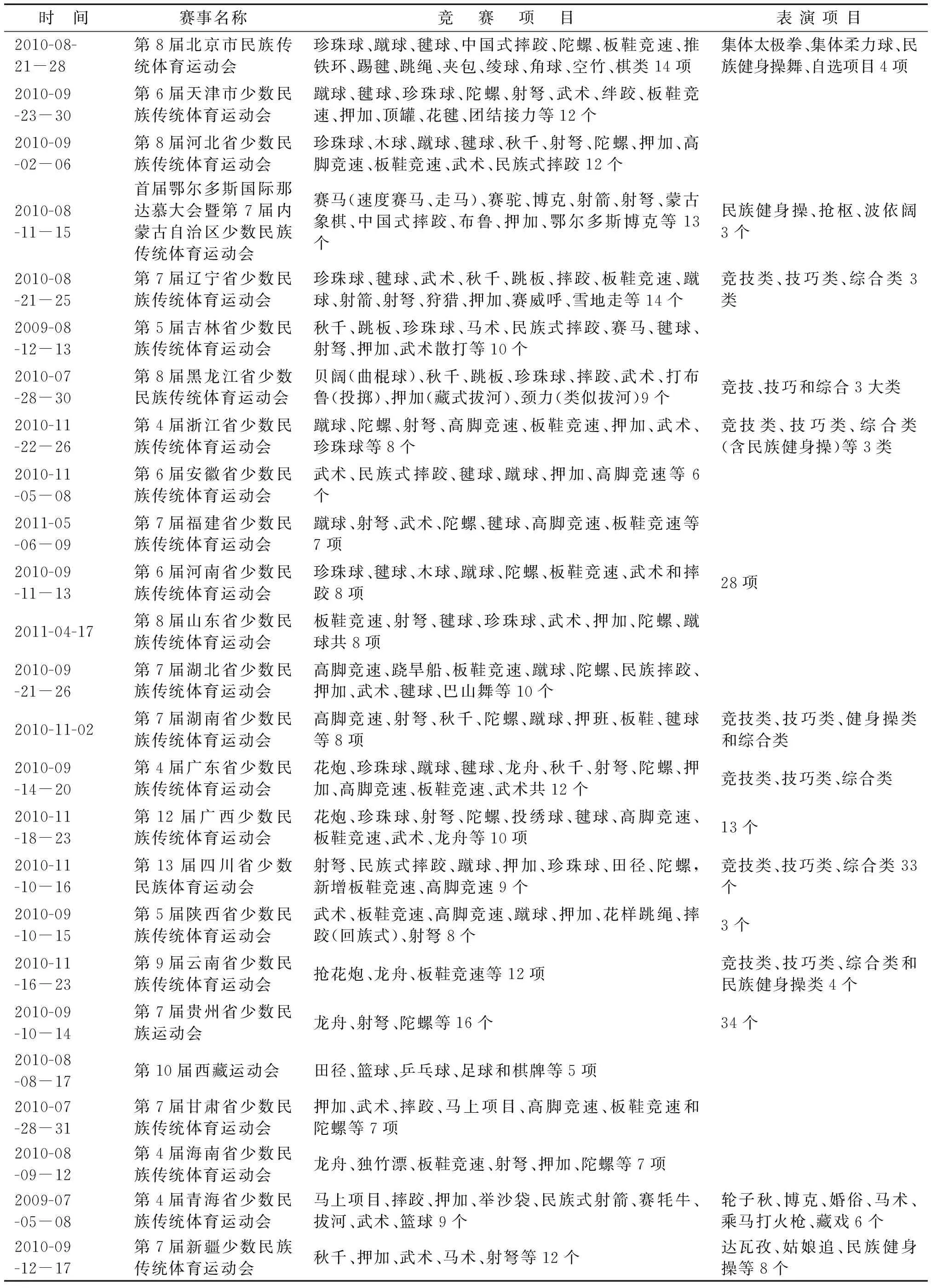

除定期舉行全國民族運動會,各省、區、市也定期或不定期地舉辦省級民族運動會(表2)或民族傳統單項比賽;在5個自治區和多民族省份,除省級運動會外,地市州盟及自治縣(旗)自行舉辦少數民族傳統體育運動會的也比較普遍,促進各地區少數民族體育的開展,加強交流,提高項目水平。如2010年7月12日至15日,新疆昌吉回族自治州第7屆少數民族傳統體育運動會在木壘哈薩克族自治縣舉行,近300余名少數民族體育選手參加速度賽馬、賽走馬、賽駱駝等競賽項目以及哈薩克族姑娘追和馬上拾銀等表演項目。2010年9月26日至28日廣西賀州市第1屆少數民族傳統體育運動會舉行,設置珍珠球、毽球、投繡球、板鞋競速、高腳競速、射弩、打陀螺、武術8個比賽項目。借助舉辦民族傳統體育運動會之際,各主辦地還舉行民族文化展示及商品交易會等,以運動會為載體,弘揚民族文化。

體育全球化與經濟、文化全球化一樣,是現代社會發展的必然選擇,文化必須多元化和本土化,理解和吸收外來文化進步的文明,并與本民族體育文化發展的實際需要進行有效結合和創新,民族傳統體育才能顯現其存活的獨特魅力,并獲得發展生機。改革開放以來,我國先后對競技性較強的項目,如圍棋、象棋、武術、龍舟等進行研究改造,對其運動技術、方法、競賽形式和標準進行規范,使其符合現代體育發展規律。在2010年第16屆廣州亞運會上,圍棋、象棋、龍舟被列為正式比賽項目,武術則在1990年第11屆北京亞運會即成為亞運會比賽項目。我國民族傳統體育內容豐富,不同地域呈現不同特點,不同項目凝聚不同文化,但也存在一些問題,如運動方法和運動形式的不規范性,制約了該運動項目的進一步發展。而欲推廣民族傳統體育項目,就必然要統一標準,規范運作,淡化民族傳統特色。如何把握機遇與挑戰,在保持我國民族優秀傳統體育文化獨立性的同時,大膽吸收和借鑒外來文化的優秀成果,在統一標準、突出競技和保留特色、彰顯文化內涵的方向中,找到平衡點,從而有助于推進我國民族體育文化建設的傳承與發展,是我們需要思考和實踐的課題。

3.5積極開展民族傳統體育理論研究,既要根植于傳統,又要站在歷史制高點,潛心研究,融古匯今

召開民族體育座談會、研討會。1981年9月21日至28日由國家體委、國家民委聯合主持在北京召開全國少數民族體育工作座談會,這是新中國成立以來第一次召開專門研究少數民族體育工作的會議。民族傳統體育既是一項體育工作,又是民族工作的一部分。會議指出:對待民族傳統體育項目,要和對待其它文化遺產一樣,必須繼承和發展。繼承,就要努力提倡,積極支持,防止失傳;發展,除了要有深度、規模和水平外,還包括改革提高。要去其糟粕,取其精華,不斷地在量和質兩個方面得到發展和提高。1986年8月20日至23日又在新疆烏魯木齊召開全國首屆民族傳統體育學術研討會,就我國少數民族傳統體育的歷史、演變和現狀,以及發掘整理工作進行座談研究。

上世紀90年代中期以來,在保持民族傳統體育民間、業余特點的同時,各地也在積極探索民族傳統體育的可持續發展之路,民族體育基地建設被提到建設日程。從90年代末期開始,各地開始有目的建設民族體育項目基地。如,2004年河北省命名12個省少數民族傳統體育項目訓練基地;2004年北京市民委設立14個民族傳統體育項目活動基地;2004年黑龍江省民委、省體育局聯合命名10個省少數民族傳統體育項目培訓基地;2008年寧夏回族自治區民委、體育局命名10個單位為自治區首批少數民族傳統體育訓練基地;2009年河南省民族事務委員會、省體育局和省教育廳聯合命名8個少數民族傳統體育項目訓練基地;2010年安徽省確定10個少數民族傳統體育示范基地。基地承擔著收藏、展示、研究、傳習非物質文化遺產的重要職能,是開展非物質文化遺產保護傳承工作的重要場所。

此外,2000年以來多所高等院校開設民族體育專業,由于民族體育基地大都建在學校,進一步促進了學校民族體育的開展。高校專家學者集中,學術水平較高,對民族傳統體育進行全方位研究,用科學原理對民族體育進行挖掘整理,引導民族傳統體育的普及和提高,結合自身工作特點和專業特長,加強與其他民族和世界文化的交流,擴展民族傳統體育研究的視野,形成具有地方特色的理論成果,不斷豐富民族傳統體育理論寶庫,提高民族傳統體育非物質文化遺產保護的理論水平,加快民族傳統體育發展的步伐。

3.6加強政府的主導

就民族傳統體育的非遺保護問題曾在政府頒發的若干文件中提到,如1986年4月15日,國家體委下發《關于體育體制改革的決定(草案)》,提出大力繁榮民族傳統體育,逐步實現科學化、規范化。1995年8月29日第八屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議通過的《中華人民共和國體育法》指出,國家鼓勵、支持民族、民間傳統體育項目的發掘、整理和提高。1995年6月20日國務院發布的《全民健身計劃綱要》指出,積極發展少數民族體育,在民族地區廣泛開展以少數民族傳統體育項目為主的體育健身活動。建立健全各級少數民族體育協會,培養少數民族體育人才。2011年發布的《體育事業發展“十二五”規劃》提出重視中華民族傳統體育文化遺產的挖掘、整理、保護和利用,努力擴大中華體育文化的影響力。加強運動項目文化建設,推動有中國特色的體育項目走向世界。加強體育文物征集、保護和中國體育博物館建設工作。做好將優秀民族民間傳統體育項目納入“非物質文化遺產”名錄的工作。

在民族傳統體育的未來發展中,國家行政的宏觀調控和支持是很重要的。國家在發展戰略上要給予充分重視,應從文化傳承和夯實體育強國基礎的高度看待民族體育的保護和發展。國家體育總局、教育部、民政部等有關政府部門應該努力,各地尤其是少數民族地區也要出臺具體的扶持政策和辦法,要建立合理的傳承體系和機制,避免無人可傳的尷尬。政府把民族體育的非物質文化遺產保護作為加強公共服務的重要舉措,列入地方經濟社會發展的規劃和目標;其次,鼓勵和支持基層體育文化組織及社區、村鎮居民自主組織開展民族體育文化活動的積極性。民族體育是地域色彩濃厚的體育運動,往往反映著一個地區人民群眾喜聞樂見的運動方式,大部分民族體育運動項目是當地群眾在長期的生產、生活中形成的,體現了民族文化和民族精神,群眾既樂于觀看,也樂于參與。雖然不少項目不是傳統競技項目,不太可能走上亞運會等競技舞臺,但在提高國民身體素質、踐行全民健身理念上起著不可替代的作用。因此在重視競技體育的同時,把民族傳統體育作為群眾體育工作的重點,加大挖掘,整理和開發各項民族傳統體育項目的力度,促進民族傳統體育的全面振興,使更多的民族體育項目走出國門,走向世界。

不同地區不同民族的民族傳統體育非遺生存狀況不盡相同,有些項目民族文化基礎依然存在,傳承得比較好,有些文化生態相對惡劣,保護難度很大,政府在政策、財力和人員培訓等方面投入較大,對一些不適宜開發的項目進行扶持。

4 結束語

在當今情況下,從非遺視角下探討民族傳統體育的發展,可以看到民族傳統體育借助非物質文化遺產保護,推廣了項目,帶動了當地無形資產的開發,隨著人們對非遺認識的進一步擴大,為民族傳統體育的發展帶來機會。宣傳了民族傳統體育文化,擴大其在國內外的影響,促進不同文化的交流和融合,對民族傳統體育的大眾化發展起到積極影響,但同時受一些因素影響,帶來民族傳統體育的文化認同減弱等消極影響,提出民族傳統體育的保護和傳承需要政府的主導、科學有效的傳承機制,增強自身發展能力,拓展對外溝通渠道,在保護中傳承,在傳承中利用,合理地利用及理論的指導使民族傳統體育走上健康發展之路。

在非物質文化遺產保護日益得到重視的今天,作為非遺的民族傳統體育保護工作應順應社會發展潮流,把保護傳承和發展統一起來,共同推進民族體育的發揚光大。

[1] 楊春.中國非物質文化遺產生存狀態:依法保護 重在傳承[N].人民政協報,2011-06-27.

[2] http://www.chinaich.com.cn/

[3] 王霞光.全國武術協會主席和秘書長聯席會議隆重召開[J].中華武術,2011-06-29.

[4] 鐘文.傳統項目發展向左還是向右(體壇觀瀾)[N].人民日報,2011-04-25.

[5] 王卓.我國民族傳統體育非物質文化遺產保護的立法研究[J].北京體育大學學報,2011(4).

[6] 馮健.從非物質文化遺產看中國民族傳統體育發展[J].體育與科學,2008(3).

[7] 何軍,吳俊寬.少數民族傳統體育如何與旅游“同臺唱戲”[N].中國體育報,2009-07-10.

表1 全國少數民族體育運動會一覽表

注:第6屆運動會在西藏自治區拉薩市設分會場,部分賽事較早前已在拉薩舉行

表2 近兩三年部分省區市民族運動會一覽表

ProtectionandInheritingofChineseTraditionalSportsfromthePerspectiveofIntangibleCulturalHeritage

LIU Ge

(Sports Culture Development Center of General Administration of Sports of China, Beijing 100061, China)

Using the method of document literature, this paper analyzes the protection situation of national traditional sports from the perspective of intangible cultural heritage. It concludes that, preliminary results have been achieved in the protection of traditional sports. But because of the intensifying of globalization, the strike of modern lifestyle and modern sports activities and the problems of traditional sports themselves, the foundation of national traditional sports is loosened or even lost without protection and inheriting system. This paper suggests that, national traditional sports protection should be dominated by the government, be guided by a scientific and effective inheriting mechanism and enhance its own developing capability. Protection for the traditional sports and its further development need to be unified, inheriting is in the process of protection while utilizing in the process of inheriting.

intangible cultural heritage; national traditional sports; protection

G812.47

A

2012-05-25

劉 戈(1970-),女,北京人,主要從事編輯工作.

1004-3624(2012)04-0005-06