小兒捏脊配合非營養性吸吮治療新生兒喂養不耐受的療效觀察

李娜

小兒捏脊配合非營養性吸吮治療新生兒喂養不耐受的療效觀察

李娜①

小兒捏脊; 非營養性吸吮; 喂養不耐受

新生兒喂養不耐受是指新生兒在喂養之后發生嘔吐、胃潴留、腹脹等現象,容易發生在出生后1~2周,多見于早產兒[1],主要是由于新生兒胃腸功能尚不成熟,神經系統對胃腸功能的調節較弱,胃腸道的激素分泌水平較低,動力差。這種喂養不耐受情況會直接影響新生兒的生長發育,引發一系列并發癥,如壞死性小腸炎、肝功能障礙等。為了更好地治療新生兒喂養不耐受,筆者所在醫院采用小兒捏脊配合非營養性吸吮,取得了很好的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 80例病例為2009年1月-2010年10月筆者所在醫院新生兒科治療的患兒。男46例,女34例,早產兒68例,足月兒12例,胎齡28~40周,平均(36.14±2.17)周。體重1800~3400 g,平均(2465.46±23.45)g。所有患兒在入院時均無其他并發癥。將80例患兒隨機分為對照組和治療組,每組40例,兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患兒均給予常規治療。對照組40例在常規治療的情況下采用非營養性吸吮,自患兒住院治療開始,給予無孔的奶頭,進行刺激吸吮。一般選擇患兒無哭鬧等安靜情況,兩次喂奶之間進行,10 min/次,9~10次/d。治療組40例在對照組的基礎上加用中醫捏脊方法。患兒俯臥裸背,醫生將食指放置患兒脊背,空拳,拳眼向前。拇指與食指配合,將患兒皮膚提起,拇指后拉,食指前推,翻卷前進。一般從患兒尾骶部的長強穴開始,退捏至第7頸椎。1次/d,5遍/次,第3遍開始在推捏背中加入提捏,比例為2:1。觀察兩組胃泌素及胃動素指標、胃排空時間、好轉時間、治療10 d后的療效。

1.3 療效評定標準 治愈:患兒的食欲恢復,食量達到同齡正常健康小兒水平,其他臨床喂養不耐受癥狀消失。有效:患兒的食欲有所增加,食量較住院前有很大提高,臨床癥狀基本消失。無效:患兒經過治療后,與治療前無明顯區別,甚至癥狀加重。

1.4 統計學處理 應用SPSS 13.0軟件進行統計學分析。計量資料以(x-±s)表示,采用t檢驗,計數資料采用字2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

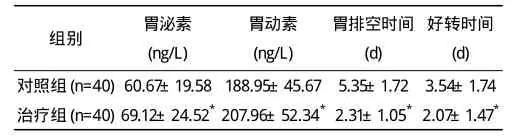

2.1 治療10 d后,治療組胃泌素和胃動素值更高,胃排空時間、好轉時間短。見表1。

表1 兩組胃泌素、胃動素、胃排空時間、好轉時間分析(±s)

表1 兩組胃泌素、胃動素、胃排空時間、好轉時間分析(±s)

*與對照組相比,P<0.05

好轉時間(d)組別 胃泌素(ng/L)胃動素(ng/L)胃排空時間(d)對照組(n=40)60.67±19.58 188.95±45.67 5.35±1.72 3.54±1.74治療組(n=40)69.12±24.52*207.96±52.34*2.31±1.05*2.07±1.47*

2.2 治療組治愈26例,有效11例,總有效率為92.5%。對照組治愈15例,有效16例,總有效率為77.5%。治療組療效明顯優于對照組,比較差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

新生兒尤其是早產兒,胃腸道功能很弱,會引起胃腸不耐受。治療通常采用經胃管治療和靜脈營養,以保證嬰兒的營養需求。但是胃管和靜脈的營養提供方法會使吸吮能力和吞咽能力下降[2]。

非營養性吸吮可很好地提高患兒吸吮和吞咽功能,促進患兒的迷走神經興奮,提高胃腸道激素分泌,提高患兒的胃泌素和胃動素,進而幫助胃黏膜的生長[3],使患兒逐漸耐受喂養。在本次研究中,對照組采用單純非營養性吸吮,治療效果雖不及聯合使用的治療組,但是療效也較好。患兒均能在5 d左右好轉。本次研究中,治療組采用了此方法,患兒恢復情況較好,體內胃泌素和胃動素水平上升,治愈率高,與未使用此方法的對照組比較差異有統計學意義(P<0.05)。而且,此捏脊法不僅可用于治療喂養不耐受,還可用于治療小兒缺鐵性貧血、驚嚇綜合征、遺尿癥、急性腹瀉、疝積等疾病。但目前還沒有關于捏脊法的規范,各醫院醫生手法有很大出入,因此,臨床有待進一步研究。

總之,小兒捏脊法聯合非營養性吸吮對治療新生兒不耐受有很好的療效,能夠促進胃腸道功能盡快恢復,減少患兒使用胃管營養的時間,縮短患兒住院時間,且價格低廉,操作簡單,值得在臨床推廣使用。

[1] 韓俠.早產兒喂養不耐受的護理干預進展[J].臨床護理雜志,2010,9(4):61-63.

[2] 潘家云.護理干預輔助治療早產兒喂養不耐受的效果觀察[J].臨床護理雜志,2010,9(1):17-18.

[3] 陳卓全,陳利標,陳發明,等.多潘立酮配合非營養性吸吮防治早產兒喂養不耐受療效觀察[J].中國現代醫生,2010,4(18):131-134.

10.3969/j.issn.1674-4985.2012.23.072

①廣東省南海經濟開發區人民醫院 廣東 佛山 528234

李娜

2012-04-18) (本文編輯:李靜)