讀書破萬卷 一卷是多少

○袁逸

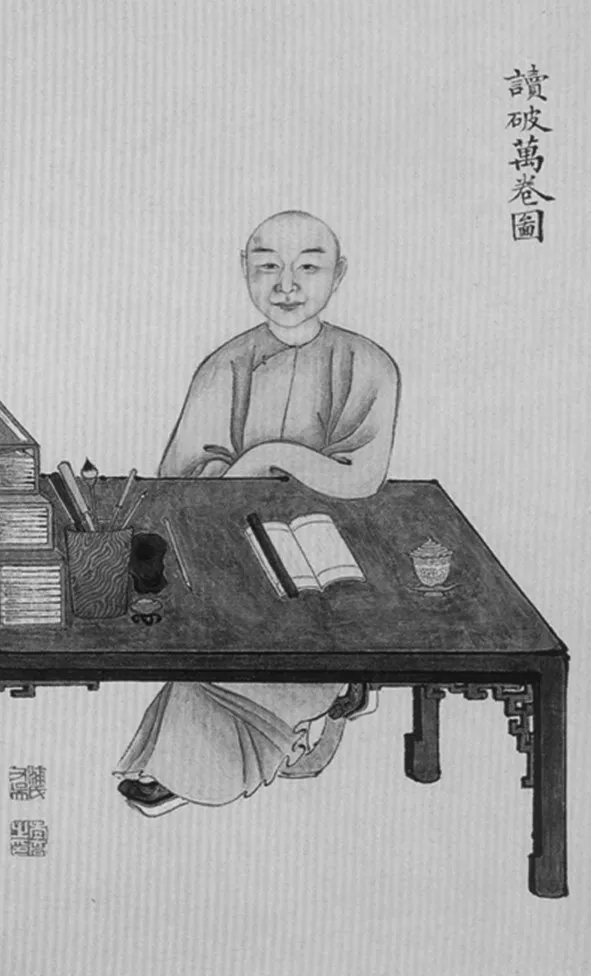

此圖系清道光三十年(1850)九月二十四日所作,剛好是主人公“松溪處士”的20歲生日,地點在其書齋“鏡水軒”。畫上有其題詞,略謂:“男兒須負絕人才,不盡瑯環學不魁。壽世文章榮世業,根基全在此時培。”映照的是其躊躇齋室、讀破萬卷博功名的心境。前賢歷來有“讀書破萬卷,下筆如有神”、“讀萬卷書,行萬里路”之類的教誨,那么,“讀書破萬卷”究作何解?古時的一卷又到底是多少?

今天的圖書,多以冊、種、部等計數,古時卻有不同。卷、軸、冊、函等是古代書籍制度并在社會實際中用得最常見的。在漫長的簡牘與帛書盛行的年代,“篇”與“卷”被更多地應用。“篇”原是簡牘之計量單位,即以竹、木為載體的書籍計量手段,“篇”的作用是主文義之起訖,也即以文章內容的獨立為考慮;其后,“篇”即作為一篇完整文章的計數,一直沿用至今。“卷”則為帛書的計量單位,主帛書之長短,也即以機織縑帛的物理形態為標準,一件長度大致恒定的縑帛即為一卷。到了紙本時期,無論是刻是抄,則多以卷、軸、冊稱之。明胡應麟《少室山房筆叢·經籍會通》:“凡書,唐以前皆為卷軸。蓋今所謂一卷,即興古之一軸。”

宋以降,隨著線裝書在書籍中主流地位的確立,“軸”之作計量應用逐漸消退,雖然在不少文人的筆下仍間或用之,如李鴻章之“讀遍牙簽三萬軸”等。卷和冊成了千年以來最被廣泛采用的書籍計量單位。其中,“卷”的含義已悄然演變為近似“類”的區分,或內容、主題相近,或年代、體裁有別,或篇幅多寡分布,皆可以“卷”區別之。而“冊”則通用于書籍的物理形態,一本獨立形狀的書即為一冊。

那一卷究竟是多少呢?先看以下數據。

明《永樂大典》:22877卷,11095冊;合2.06卷/冊。

清《四庫全書》:79337卷,36300冊,997000000字;合2.19卷/冊,12566字/卷。

清《古今圖書集成》(雍正四年內府銅活字本):10000卷、目錄40卷,5020冊;合2卷/冊。

《文選》60卷,浙江圖書館藏明清各家12種刊本,從 6、10、12、16、20、20、30、32冊都有;合2—10卷/冊。

《藝文類聚》100卷,浙江圖書館藏有8種明刊本,分別為14、16、20、32冊;合3—7卷/冊。

我手頭有部分清代古籍的統計,選取其中有明確卷數、字數的,以考每卷字數。刊刻時間從嘉慶十一年(1805)至光緒三十四年(1908),約百年間。

《荒政輯要》九卷,卷首一卷,82500字;

《大方廣圓覺修多羅了義經》二卷,13171字;

《高僧傳初集》十五卷,卷首一卷,156327字;

《維摩詰所說經注》八卷,85418字;

《莊子內篇注》四卷,66315字;

《大乘起信論直解》二卷,43029字;

《成唯識論述記》六十卷,580776字;

《禹貢揭要》一卷,47頁,17766字;

《花間笑語》五卷,134頁,48240字;

《榕郡名勝輯要》三卷,135頁,47520字;

《唐陸宣公集》二十四卷,456頁,約18萬字;

《增訂愿體集》四卷,卷首一卷,附刻《經驗良方》一卷,203頁,58464字;

《易成方》二卷,96頁,30720字;

《漢隸辨體》四卷,242頁,91476字;

《破邪論》二卷,57頁,24757字。

以上15種書,共149卷,1526479字,計平均每卷10245字;其中有頁碼的8種,共1370頁,498943字,平均每頁364字。每卷約28頁(56面)。又,按當今的裝幀,20—30萬字一冊最為普遍,若是,則上述15種書、150余萬字,大致相當于今之5—8冊左右。如是,古之一卷約合二冊線裝古籍,約12000字;約相當今天的五六頁雜志。

可見,欲“讀萬卷書”的量,約相當于一部《古今圖書集成》的容量,或者1.2億字的書。如果每天讀6000字,兩天便是一卷,一年180卷,約55年讀完。真的是活到老學到老。

當然,此所謂“萬卷”,是極言其多,并非是個確數。有道“書到用時方恨少”,故也如韓信將兵,多多益善。

至于“破”字,更有深義在焉。不是真的要把書讀破,與物質的書是否破損無關。孔子“韋編三絕”,倒是真的將那書讀破了,一而再,再而三,隨著書簡的破損,書中的精義妙玄也統統涵納于胸。歐陽修所讀之書皆若新收,也并不妨礙其滿腹錦繡、卓然大家。

也有不拘一格、博覽群書之意。凡中外之大師巨匠,無不學貫中西,淹通古今,經緯天地,馳騁文理;食不厭精難免弱不禁風,唯吃得五谷雜糧,不忌粗蔬野菜,咽得麻辣醋酸,方能博采眾長而厚積薄發,兼諳百科且術有專攻。

“破”,又有用功刻苦耗神費心之義。所謂“板凳要坐十年冷,學問不做半點空”;小和尚念經的有口無心,一目十行地浮光掠影,漫不經心地信手翻閱,走馬觀花,不求甚解,均與“破”無緣。

此處之“破”更指深入其中,出乎其上,有攻關破敵之意;以書為敵,以筆作矛,攻堅克難,摧營拔寨,敵營十八年,千里走單騎,智取威虎山,登陸諾曼底。讀書亦如攻城掠地,要深研窮究,讀懂讀透,消化吸收融合,將那一本本書化為己有;猶如解放軍將那俘獲的數百萬國民黨兵吸納以壯大自己。要讀出感悟,讀出新意,讀出自己的闡發、見解和創建;是“不破不立”、“破繭化蝶”之“破”,是青出于藍而勝于藍,冰生于水而寒于水,出神入化,后來居上;是站在巨人的肩膀上,極目千里遠,一覽眾山小;是三軍過后盡開顏的云開月朗,破涕為笑。可以說,科學的進步、文明的發展即是立足于無數前赴后繼的“破”字中的。

“讀書破萬卷”,說到底,乃是在生命的進程中通過學習以不斷突破自身的局限,登臨更高的境界。