我的驚訝與震撼

○屠岸

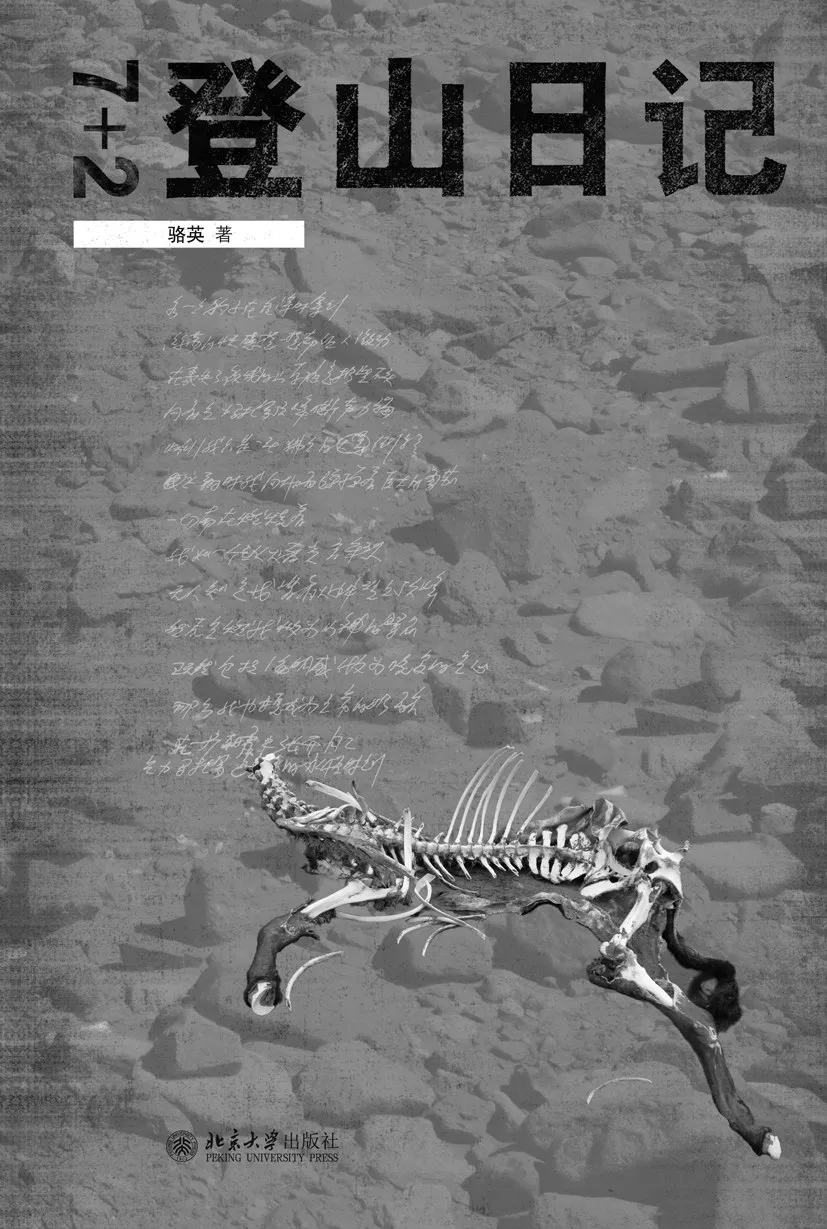

我編譯過(guò)《外國(guó)詩(shī)歌經(jīng)典》,選譯過(guò)《英國(guó)歷代詩(shī)歌選》,閱讀過(guò)世界各國(guó)的許多詩(shī)歌作品,閱讀過(guò)自《詩(shī)經(jīng)》到白話新詩(shī)的無(wú)數(shù)中國(guó)詩(shī)歌作品。我的閱讀范圍不算廣,但對(duì)中外詩(shī)歌也涉獵不少。但我從未讀到過(guò)像駱英《7+2登山日記》這樣內(nèi)容、這樣風(fēng)格的詩(shī)歌作品。這樣的詩(shī),使我驚訝,使我震撼!

驚訝與震撼

駱英(本名黃怒波)從2005年2月到2011年5月,6年多的時(shí)間內(nèi),登上世界最高峰珠穆朗瑪峰和珠峰所處的亞洲之外的六大洲(非洲,北美洲,歐洲,南極洲,南美洲,大洋洲)的最高峰,再加上到達(dá)南極點(diǎn)和北極點(diǎn),所以稱7+2。其間登珠峰三次,第一次到達(dá)海拔8700米處,第二次從南坡登頂,第三次從北坡登頂;兩次登頂非洲最高峰乞力馬扎羅峰。每次登山和抵達(dá)兩極后他都用詩(shī)體日記方式,記下所見(jiàn)所聞所感所悟,于是成了這本舉世無(wú)雙、前無(wú)古人的詩(shī)集《7+2登山日記》。

為什么驚訝?因?yàn)閾碛芯薮筘?cái)富的企業(yè)家黃怒波不把他的財(cái)富揮霍于銷金窟,而是用來(lái)從事于艱危的登山運(yùn)動(dòng)、探險(xiǎn)事業(yè)。

為什么震撼?因?yàn)樵?shī)人駱英不是把他的詩(shī)才消耗于風(fēng)花雪月、哀感頑艷,而是用來(lái)銘記挑戰(zhàn)死亡極限的壯舉,探索自然和人生之奧秘的偉業(yè)!

黃怒波——駱英,是成功的企業(yè)家、成功的探險(xiǎn)家、成功的詩(shī)人。他一身而三任。他是詩(shī)意的企業(yè)家,詩(shī)化的探險(xiǎn)家。他的立足點(diǎn),是詩(shī)。他的出發(fā)點(diǎn)和歸結(jié)點(diǎn),是詩(shī)。他本質(zhì)上是詩(shī)人。他不僅以他的財(cái)富資助詩(shī),也以他的才華創(chuàng)造詩(shī)。正如他登上高山那樣,他的詩(shī)也達(dá)到了某種高度。

駱英出身于中國(guó)西北一個(gè)貧困的家庭。他是靠自己的努力,畢業(yè)于北京大學(xué)中文系。他從事過(guò)多種勞動(dòng),最后成為企業(yè)家。但他是個(gè)永不會(huì)滿足于物質(zhì)成就的人。他所從事的企業(yè),成就于城市,但他的精神,卻拒斥城市。他在《都市流浪集》的詩(shī)篇里,給城市定性為搖頭丸、毒品、二奶、謀殺者、蟑螂和老鼠的巢穴,是驚恐、慌張、失魂、腥臭、腐爛和死亡的淵藪,指出“都市的路都通向墳場(chǎng)”。因此,駱英想到逃避,他的向往投向童年的故鄉(xiāng)。但時(shí)間不會(huì)倒流,駱英毅然擺脫喧囂的城市,把高山和極地當(dāng)作童年,當(dāng)作故鄉(xiāng),當(dāng)作赤子天國(guó)。于是他把七大洲的最高峰,包括世界最高峰,和南北兩極,都踩在腳下。

駱英的詩(shī)《向上向上》寫足了攀登者鍥而不舍的向上精神。四次重復(fù)的疊句把這種精神表達(dá)得淋漓盡致。詩(shī)人登山時(shí),背負(fù)著神圣和莊嚴(yán),愛(ài)國(guó)主義精神噴涌而出。他的背囊中有一面五星紅旗,但這不只是紅色布質(zhì)纖維,它是——祖國(guó)!“這是我的中國(guó),我無(wú)法后退”,“我是一個(gè)背夫,我無(wú)法后退”,“向上,我的中國(guó)絕不能滑墜”,詩(shī)句如此波濤,一浪推一浪,涌向高潮。而到最后:“我的中國(guó)在背包中很溫暖,很安寧”,如此溫馨,如此深情,使所有的吶喊和呼號(hào)都黯然失色!

在《珠峰頌(之二)》中,駱英寫道:“從8844米的高度……我向東向西向北向南各走了三步/從此,一個(gè)祖國(guó)就有了一個(gè)特殊的印記/在雪鏡后淚水突然噴涌而流……/在陽(yáng)光下我像大兵一樣直立/我因此增加了人類的高度。”駱英身高1.92米,他所說(shuō)的“人類的高度”另有含義。這些是詩(shī)句中蘊(yùn)含的生命意識(shí)、人類意識(shí)、歷史意識(shí)、時(shí)空意識(shí),在李白、杜甫、韓愈的詩(shī)中,似乎難以找到。

感恩與靜穆

濟(jì)慈1818年8月登上蘇格蘭的本·尼維斯山,到了山頂。他寫下了十四行詩(shī)《寫于本·尼維斯山巔》。詩(shī)中說(shuō):“我下窺巨壑,只見(jiàn)氤氳的煙嵐/覆蓋著深谷,我知道這樣子正像/人類心中的地獄;我仰望上面,/上面是愁云慘霧,人類對(duì)天堂/描述的也就是這樣……”濟(jì)慈接著說(shuō),他看到的都是塵霧,而人看自己也是這樣的朦朧,在人的“思想和智力的天地里也是這樣”。濟(jì)慈的心情是如此悲憫!

駱英在《珠峰頌(之三)》中說(shuō),“此刻我在頂峰如天使遠(yuǎn)眺”,把自己視為天使!天使有著怎樣的眼光?他在《珠峰頌(之四)中說(shuō),“我站在世界之巔/眼含熱淚面向世界/我等待朝陽(yáng)升起作證/在群峰點(diǎn)亮?xí)r我向它們致敬/……舉起手我以人類的名義撫摸天堂/我在天空劃出金色的印痕/我在峰頂刻印白色的玫瑰/然后在花蕊中久久跪定……”他跪下,祝愿自己的靈魂永遠(yuǎn)干凈,祝愿這個(gè)世界永遠(yuǎn)溫情,祝愿自己的愛(ài)人永遠(yuǎn)美麗,祝愿死去的山友在冰雪下永遠(yuǎn)安寧……可以體悟到,駱英的心情與濟(jì)慈的心情不同,濟(jì)慈是無(wú)限悲憫,駱英是萬(wàn)般感恩。但感恩意識(shí)和悲憫意識(shí)卻能在人性的焦點(diǎn)上安榫、契合。

歌德1780年9月登上伊爾美瑙的吉息爾汗山。在山頂木屋的墻壁上,他題了一首小詩(shī)《漫游者的夜歌》:“一切峰頂?shù)纳峡?靜寂。/一切的樹梢中/你幾乎覺(jué)察不到/一些聲氣;鳥兒們的靜默在林里。/且等候,你也快要/去休息。”(馮至譯文)全詩(shī)體現(xiàn)著山頂之夜的安靜和寧謐,表達(dá)了詩(shī)人歌德沉凝、靜穆的精神狀態(tài)。駱英寫于山頂?shù)脑?shī),與歌德的這首詩(shī),有什么可比之處嗎?

駱英在《登山之后》中說(shuō),“終于回來(lái)了/大本營(yíng)就像我千年的家/頂峰是我永生不想再回攀的地方/看來(lái)去敲天堂的門與敲地獄的門一樣艱難……/登山者依然向上行進(jìn)……/死亡與否其實(shí)都已經(jīng)與我們毫無(wú)關(guān)系。”駱英筆下流淌的不是寧謐和靜穆,他用筆表述對(duì)死亡極限的挑戰(zhàn),表述生死的搏斗,對(duì)死之恐懼的放逐。一個(gè)真正的登山者是這樣想的,一個(gè)真正的人生搏擊者是這樣想的。駱英這種最后的“遺忘”,也許能與歌德的靜穆找到契合點(diǎn)。

屈原作《天問(wèn)》,全詩(shī)374句,提出172個(gè)問(wèn)題,涉及宇宙、人生、歷史、神話、傳說(shuō),表達(dá)作者宇宙觀、世界觀、人生觀的方方面面。基督教《圣經(jīng)》、印度《梨俱吠陀·創(chuàng)造之歌》、伊斯蘭《火教經(jīng)》中也有“六問(wèn)”式的文句。駱英在《珠峰頌(之一)》中一開(kāi)頭就說(shuō),“在地球之巔我久久注視世界/一揮手我就指證了五湖四海/其實(shí)我只是想向天堂問(wèn)一句話/為此我整整爬了一千年。”到結(jié)尾處又說(shuō),“在雪地上我深深跪下來(lái)/其實(shí) 我只想向天堂問(wèn)一句話。”駱英爬了一千年為了向天堂問(wèn)一句話,可見(jiàn)他是何等的虔誠(chéng),可見(jiàn)這句話是何等的重要。但駱英到底要問(wèn)的是什么,他沒(méi)有說(shuō)出來(lái)。駱英不會(huì)重復(fù)屈原,也不會(huì)重復(fù)《圣經(jīng)》……那么,他要問(wèn)的是什么?什么是駱英的“天問(wèn)”?我想,答案也許可以尋覓到,在我們把駱英的《7+2登山日記》和其他詩(shī)作全部研讀、思考之后。

艾青在他的詩(shī)論中提倡詩(shī)的散文美。散文美與散文化是兩個(gè)概念。如果把詩(shī)寫成分行的散文,那就等于放棄了詩(shī)。而散文美則是摒除刻意和做作,追求自然,近于李白的“天然去雕飾”。我讀《7+2登山日記》,開(kāi)始時(shí)覺(jué)得這些詩(shī)有散文化傾向,太隨意了。但一讀再讀,感覺(jué)不一樣了。這部詩(shī)集的特點(diǎn)是它的現(xiàn)場(chǎng)感和即時(shí)性。有些感覺(jué)和思想如閃電或流星,是稍縱即逝的,第一時(shí)間的捕捉非常重要。這一點(diǎn),駱英做到了。他留下的不是起居注的流水賬,而是思維和感覺(jué)的瞬息閃光之詩(shī)體記錄。

如果這些經(jīng)歷和感受經(jīng)過(guò)沉淀、回思,重新加以構(gòu)思,撰寫新的錦繡篇章,也未嘗不可。但必須警惕:不要磨光鋒利,不要喪失一點(diǎn)一滴的新穎和鮮活!

這部詩(shī)集中的作品都是即時(shí)寫成,沒(méi)有一朵“明日黃花”,但并非率爾下筆的急就章。在不作任何刻意追求的流露中,詩(shī)歌藝術(shù)如生機(jī)蓬勃的野草那樣自然生長(zhǎng)。