蘇里格地區蘇47區塊中二疊統盒8段辮狀河三角洲沉積特征研究

郭 莉,段長江,牛 政 李 軼 劉忠保

(長江大學地球科學學院,湖北 荊州 434023) (中石油西部鉆探工程有限公司,新疆 克拉瑪依 834000) (油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室(長江大學),湖北 荊州 434023)

蘇里格地區蘇47區塊中二疊統盒8段辮狀河三角洲沉積特征研究

郭 莉,段長江,牛 政 李 軼 劉忠保

(長江大學地球科學學院,湖北 荊州 434023) (中石油西部鉆探工程有限公司,新疆 克拉瑪依 834000) (油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室(長江大學),湖北 荊州 434023)

針對蘇里格地區蘇47區塊中二疊統盒8段進行了詳細的沉積相分析及砂體展布規律研究。研究表明,研究區可劃分出辮狀河三角洲平原和辮狀河三角洲前緣2種亞相,其中三角洲沉積主要為中、粗粒砂巖、含礫砂巖和細砂巖,而粉砂巖、泥巖相對較少,由下向上顯示出由粗變細的正韻律;發育有6條主要的近南北方向展布的分支河道,其砂體由北向南厚度逐漸變薄,砂體多呈條帶狀分布。

盒8段;沉積相;辮狀河三角洲;蘇里格地區

蘇里格地區位于鄂爾多斯盆地,鄂爾多斯盆地是我國東部中、新生代一個穩定沉降、拗陷遷移的多旋回克拉通邊緣盆地,原本屬大華北盆地的一部分,中生代后期逐漸與華北盆地分離并演化為一大型內陸盆地。根據盆地基底性質、現今構造形態及特征,可劃分為伊盟隆起、渭北隆起、晉西撓褶帶、伊陜斜坡、天環坳陷及西緣逆沖帶6個一級構造單元。盆地內無二級構造,三級構造以鼻狀褶曲為主,幅度較大、圈閉較好的背斜構造不發育[1-3]。在區域構造上,研究區西接天環坳陷,構造上屬于陜北斜坡西北緣,地塊相對穩定,構造變形小。研究區地層平緩,一般不足1°,為寬緩的西傾單斜,低緩小幅度鼻狀構造發育[4-5]。

1 辮狀河三角洲沉積特征

1)巖性特征 研究區盒8段地層的砂巖顏色主要為灰白色和淺灰色(見圖1(a)),此外還有褐灰色。泥巖多為紫紅色、灰綠色、灰黑色,深灰色次之,含有陸相植物碎片(見圖1(b)),取心段還能見到黑色碳屑和含碳有機質,反映其沉積環境水位變化頻繁,為季節性干旱氣候環境。通過巖心觀察確定蘇47區塊盒8段巖心以礫巖-粗砂巖為主(見圖1(c)),并與下部泥巖和細砂巖成沖刷侵蝕接觸(見圖1(d))。通過鑄體分析,研究區砂巖碎屑組分以石英和巖屑為主,長石含量很少,通常不超過3%。巖性以石英砂巖為主,次為巖屑質石英砂巖,巖屑砂巖非常少見。

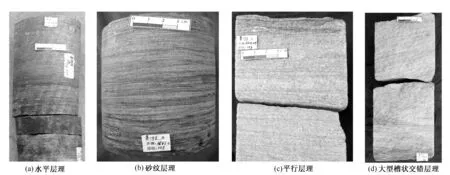

2)沉積構造特征 沉積構造是沉積時水動力條件的直接反映,具有良好的指向性。通過對沉積巖原生沉積構造的研究,可以幫助確定沉積物搬運與沉積方式、沉積介質的性質及流體的水動力狀況,從而有助于分析沉積環境,了解水流狀態。在研究區,由于環境和水動力條件的變化而形成不同類型的沉積構造,主要見有水平層理、砂紋層理、平行層理、大型槽狀交錯層理等(見圖2)。巖心觀察描述指示,盒8段的沉積構造主要為原生沉積構造,以單向水流為特征。

圖2 蘇47區塊盒8段沉積構造巖心照片

3)沉積序列特征 在研究區盒8段較為發育從下到上、粒度向上變細的沉積序列,該沉積序列反映了三角洲(水下)分支河道沉積特征,表明沉積物供應減少,沉積介質水動力減弱。砂巖底部有時見泥礫、泥質條帶及沖刷構造,內部多見平行層理或板狀交錯層理。上述特點為河流相沉積正粒序特征的反映,其代表砂巖、粉砂巖組成分支河道微相沉積。

2 砂體展布特征

在盆地內下石盒子組盒8段沉積期,隨著盆地北部興蒙海槽的逐漸關閉,強烈的南北差異升降導致盆地出現為北隆南傾的構造格局。沉積物的快速充填使得分流河道橫向頻繁遷移,形成了“強物源供給下特色的淺水緩坡辮狀河三角洲”沉積[6]。其亞相類型有辮狀河三角洲平原和辮狀河三角洲前緣,辮狀分流河道砂體縱向相互疊置,橫向復合連片呈毯式大面積分布(見圖3),厚10~40m,寬度10~30km,延伸距離達200km以上,垂向上對下伏沉積物具有明顯沖刷現象,顯示了淺水辮狀分流河道的沉積特征(見圖4)。砂體發育有6條主要的近南北方向展布的分支河道,其砂體由北向南厚度逐漸變薄,砂體多呈條帶狀分布。砂體粒度總體表現為北粗南細,砂體粒徑具有自北而南粒度變細的趨勢,表現為由礫石-粗粒-中粒的變化,在研究區南部局部出現粒度變粗的現象,這是由間歇式洪水作用所致。

圖3 砂體厚度平面展布圖 圖4 沉積相平面展布圖

3 結 論

1)大量灰黑色炭質泥巖,反映出三角洲平原亞相沼澤環境的典型特征,證明平原亞相的存在;從北部向南部砂巖的顏色從灰白色,灰色逐漸向淺灰綠色及灰綠色變化,這種現象代表一種從水上到水下的過渡環境,證明該區同時也存在著辮狀河三角洲前緣亞相。

2)砂巖中單向水流型層理十分發育,旋回下部常見槽狀交錯層理及平行層理,旋回上部的細砂巖和泥巖中則為爬升砂紋層理、水平層理及其他砂紋層理,并常見有大量植物葉片化石和植物根,因而具有較為典型的河道沉積構造特征。

3)砂體發育有6條主要的近南北方向展布的分支河道,其砂體由北向南厚度逐漸變薄,砂體多呈條帶狀分布。自北向南,砂巖的粒度逐漸變細,以細砂為主,且分選性明顯變好,成熟度增高。

[1]席勝利,李振宏,王欣,等.鄂爾多斯盆地奧陶系儲層展布及勘探潛力[J].石油與天然氣地質,2006,27(3):405-412.

[2] 何自新,付金華,席勝利,等.蘇里格大氣田成藏地質特征[J].石油學報,2003,24(2):6-12.

[3] 李小娟,陳義才,王波,等.蘇里格地區石盒子組天然氣地球化學特征[J].石油天然氣學報(江漢石油學院學報),2009,31(1):184-187.

[4] 何自新.鄂爾多斯盆地演化與油氣[M].北京:石油工業出版社,2003.

[5] 楊俊杰.鄂爾多斯盆地構造演化與油氣分布規律[M].北京:石油工業出版社,2002.

[6] 田景春,吳琦,王峰,等. 鄂爾多斯盆地下石盒子組盒8段儲集砂體發育控制因素及沉積模式研究[J].巖石學報,2011,27(8):2403-2411.

[編輯] 李啟棟

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.11.020

P618 130

A

16731409(2012)11N05803