B超檢測妊娠晚期子宮下段瘢痕厚度對陰道試產的意義

張耀華 張水兵

隨著剖宮產率的增高,瘢痕子宮妊娠也隨之增多。為減少剖宮產率,人們提倡剖宮產后再次妊娠者選擇經陰道試產。本文選擇本院從2009年1月至2011年5月剖宮產術后再次妊娠者的病歷資料進行分析,旨在探討應用B超檢測妊娠晚期子宮下段瘢痕厚度對陰道試產的意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2009年1月至2011年5月住院病例103例,均有一次剖宮產史,年齡為21~41歲,孕周為36~41周,均為單胎。所有病例行B超檢測子宮下段瘢痕情況,均為臨產前或行剖宮產術前最后一次檢測數值。根據B超檢測子宮下段瘢痕厚度分為兩組,以3 mm為界值,厚度>3 mm組78例,≤3 mm組25例。兩組病例一般資料即孕婦年齡、孕周、再次分娩間隔時間、新生兒體重經統計均無統計學意義(P>0.05)。

1.2.1 儀器與觀察子宮下段方法 采用日本東芝SSA550-A型超聲診斷儀,頻率為3.75MHz的凸陣探頭,采用標準化掃描。適度膀胱充盈下,取圖像顯示子宮下段前壁,對子宮下段前壁縱切與橫切面各測量2~3次,計算厚度平均值。觀察子宮下段結構是否完整,連續,有無肌層及缺損。

1.2.2 試產方法 嚴格掌握終止試產的條件,并采用陰道自然分娩方式,不給予縮宮素等藥物崔產。試產條件:前次剖宮產指征不存在,也未出現新的剖宮產指征。試產排除標準:存在絕對剖宮產指征者,切口感染,產后晚期出血,下腹疼痛及不明原因發熱,多胎妊娠,有嚴重內科合并癥或產科并發癥,B超檢測子宮下段切口欠完整有缺損和有明顯薄弱區。終止試產條件:宮頸擴張停滯超過2 h,宮口開全胎頭仍未銜接,先兆子宮破裂,胎兒宮內窘迫。

1.3 統計學方法 采用SPSS 12.0統計學軟件,對資料進行χ2檢驗,以P<0.05具有統計學意義。

2 結果

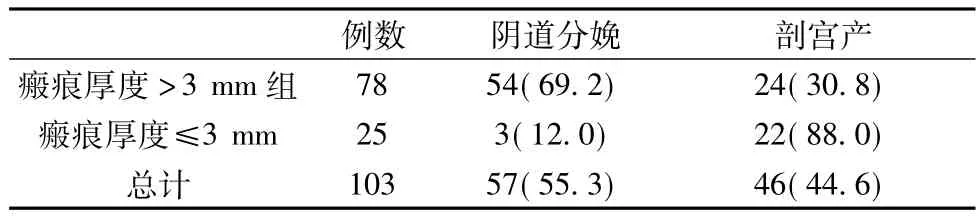

陰道試產成功共57例,其中>3 mm組54例,≤3 mm組3例,陰道試產成功率55.3%。分娩結果見表1。瘢痕子宮>3 mm組試產成功與<3 mm組比較差異有統計學意義,(P<0.05,χ2=20.339),>3 mm組無先兆子宮破裂,而 <3 mm組有4例先兆子宮破裂,手術中發現肌層缺如僅留漿膜層。

表1 B超檢查結果與分娩結果(例,%)

3 討論

子宮瘢痕的形成與子宮下段的形態觀察現代創傷理論認為,在剖宮產術后最初數小時內,切口邊緣部分便很好地粘合在一起,它是由膠原束碎片和含有紅細胞、白細胞、肥大細胞、巨噬細胞成分的纖維蛋白來構成。術后3 d,子宮平滑肌細胞再生,修補傷口缺損,形成新生的血管及淋巴管。第7天,子宮大小形態恢復到正常產后一樣;術后12 d,瘢痕肌肉化,而切口處的變化,卻永遠不能恢復至術前狀態[1]。剖宮產術后0.5~1 d,其子宮切口處有嫩肉芽組織和普遍增長的纖維組織,平滑肌細胞間有廣泛的嫩結締組織,期間有眾多的纖維母細胞、淋巴細胞。而在術后二三年子宮瘢痕肌肉化的程度達最佳狀態。國內報道[2]最高的陰道試產成功率88%,本文陰道試產成功率較低(55.3%),與資料中試產條件的限制有關。有資料報道[3],能安全經陰道分娩的子宮下段瘢痕厚度的臨界值從1.5~2.5 mm不等,另有資料認為,子宮瘢痕良好者子宮下段厚度≥3 mm。本文參考上述資料結合本院實際檢查情況,以B超檢測的子宮下段瘢痕厚度為臨界值分組。

本文資料瘢痕子宮陰道試產成功者中僅3例,B超提示子宮下段厚度≤3 mm,分別為2.7 mm和2.9 mm。其余均>3 mm。兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。由此提示,B超檢測子宮下段瘢痕厚度對把握陰道試產條件具有一定的指導意義。

本文≤3 mm組中有4例先兆子宮破裂術中發現子宮下段瘢痕處肌層分離僅留漿膜層,而>3 mm組則無。兩組比較有統計學意義,P<0.05(P=0.014),該4例孕產婦術前均無自覺癥狀,均系潛伏期延長處理無效而手術,由于有規律宮縮時產婦子宮下段瘢痕處肌層被拉伸變薄甚至消失,因此對于子宮下段瘢痕厚度≤3 mm的產婦,應密切觀察并給予積極處理,若有宮縮應引起高度重視,除非產程進展非常順利,否則以剖宮產結束分娩以減少子宮破裂的發生。因此,B超檢測子宮下段瘢痕情況及厚度對預防瘢痕子宮陰道試產子宮破裂有一定的指導意義。總之,近年來隨著剖宮產率上升,瘢痕子宮導致再次剖宮產率也呈增加趨勢,因此B超檢測子宮下段瘢痕情況及厚度對陰道試產具有較大的指導作用,并能預測先兆子宮破裂的發生。

[1]劉杰,王敬云.疤痕子宮妊娠的引產與催產.中國實用婦科與產科雜志,2002,18:268-270.

[2]王旅萍,代雪瑩,朱新紅.剖宮產術后再次妊娠產科處理.中華婦產科雜志,2002,37(9):559-560.

[3]李學和,郭旻華,金博私.B超檢測妊娠晚期子宮下段瘢痕厚度對再次剖宮產的意義.實用婦產科雜志,2008,9(24):568-569.