歷史街區的可持續保護與更新

——以鐵井欄歷史街區為例

陳 楠 王勇軍

(華僑大學建筑學院,福建 廈門 361021) (荊州市城市規劃設計研究院,湖北 荊州 434000)

歷史街區的可持續保護與更新

——以鐵井欄歷史街區為例

陳 楠 王勇軍

(華僑大學建筑學院,福建 廈門 361021) (荊州市城市規劃設計研究院,湖北 荊州 434000)

在城市的發展進程中,歷史街區物質性老化和結構性、功能性衰退等問題日益突出,其保護與更新成為當代城市發展的一個重要課題。以古城建甌的鐵井欄歷史街區為例,在對鐵井欄街區現有的狀況進行調研的基礎上,進行具體分析,對街區空間的“混合使用”進行思考,通過循序漸進的修復,整合歷史街區的形態空間,保護歷史文化的氛圍,重構歷史街區的鄰里關系,激發活力,最終實現歷史街區可持續再生的目的。

歷史街區;街區空間;保護;更新

城市的歷史街區是城市生活的依托,是人們活動的場所,它們所展示的時常是一種混合狀態,這些街區從一方面體現了城市的特色與個性,使有意義的場所具體化并歷久彌新。歷史街區的空間并不僅是嚴格意義上的具象化的空間,同時也是社會生活、文化觀念、城市文脈的載體,它是城市發展的記錄[1]。然而,經歷了數百年的風雨,歷史街區物質性老化和結構性、功能性衰退等問題日益突出,隨著城市發展的進程,歷史街區的保護與更新,“新老”碰撞成為當代城市發展的一個重要課題,位于建甌老城區的鐵井欄歷史街區也面臨著相同的問題。

1 鐵井欄歷史街區概況與現狀

1.1鐵井欄歷史街區概況

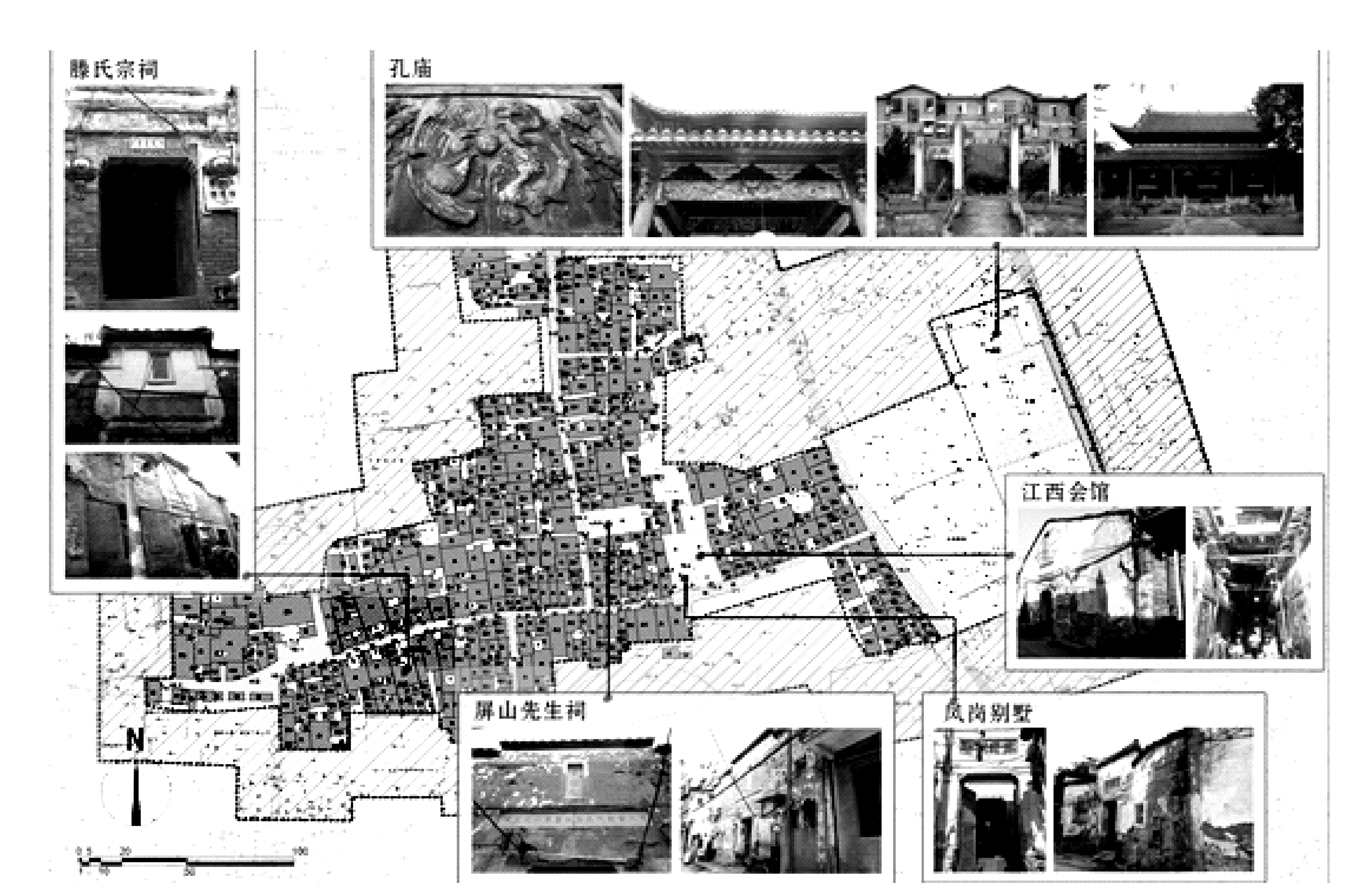

鐵井欄位于福建省建甌市,是明清時期形成的傳統街區,是建甌古城“三縱三橫”街巷格局中的“一橫”,是古城內一個重要的商業街區。從其現狀看(見圖1),能夠表現建甌歷史文化名城的主要特征:目前仍保留比較完整的傳統街巷空間特色,一定程度上延續了古城的歷史文脈與城市肌理,是建甌城內現存不多的街巷;該片區內建筑類型比較多,包括傳統商業街、禮制建筑、寺廟、商鋪、民居、祠堂、古井、近代優秀建筑等;現在連著文廟,地理條件和文化氛圍都比較好,可以形成古城重心;能夠反映建甌歷史上一些重要的歷史事件、經濟活動、風俗民情、名人活動與宗教信仰;雖然大多數建筑的單體價值不是很高,但因其群體的富有邏輯性的空間秩序使街區的價值得以升華。

1.2鐵井欄歷史街區的現狀

1)街巷空間與功能布局 鐵井欄歷史街區內有2條主要的街道:鐵井欄街和紫芝街。街巷機理基本上保存了原有明清時期的空間尺度,鐵井欄街和紫芝街垂直相交,大體成丁字形,小街巷由2條街道伸張,形成了豐富的街巷空間。鐵井欄街有段為石板鋪設,從一定程度上反映了原有的風貌。街區范圍內的建筑多為居住所用,沿街部分建筑為商住兩用。具有一定歷史價值的傳統建筑則主要分布與鐵井欄街與紫芝街的沿街2側,包括鳳崗別墅、鐵井欄70 號與72 號等具有建甌風格特色的民居與商鋪、以萬壽宮為代表的寺廟建筑、以建寧府孔廟為代表的禮制建筑、以滕氏宗祠為代表的祠堂以及一些近代優秀建筑和街區因其命名的古井等。

圖1 街區現狀圖

2)建筑特征分析 ①建筑年代。鐵井欄街區的核心保護區內的建筑按照始建年代可以分為清代建筑、民國建筑、20世紀50~70年代建筑、20世紀80年代以后的建筑。其中,清代建筑在街區所有建筑中占的比重最大,其次是20世紀80年代以后的建筑,民國時期建筑與20世紀50~70年代建筑占的比重較小。②建筑質量。鐵井欄街區內的建筑多為傳統的木結構建筑,因此許多年代久遠的建筑,存在年久失修,這類建筑的建筑質量較差,占建筑總數的40%;有一部分歷史建筑和傳統風貌建筑由于進行一定程度的翻修,因此,建筑質量一般,占建筑總數的35%;而街區內還存在著一些興建于20世紀80年代以后的建筑,建筑質量較好,占建筑總數的25%。③建筑高度。由于以木結構為主的建筑居多,因此核心保護區內建筑高度有限,多為底層木結構建筑為主,尤其是一層的建筑,占總體的60%,多層建筑多出現與街巷只轉角處,從一個方面反映了鐵井欄街區的發展軌跡。④建筑風貌和歷史文化價值評估。核心保護區內現有建筑風貌分為5類:①保護建筑包括文廟以及歷史風貌保存較好的歷史建筑,其數量占街區總體建筑的比例最小;②歷史建筑多為木結構,具有建甌地域特色;③傳統風貌建筑以磚木混合結構為主;④與傳統風貌協調的建筑多為磚石結構;⑤與傳統風貌不協調的建筑多為20世紀80年代后興建,以混凝土框架結構為主。其中以②類風貌建筑數量為最多,占40%,其次為⑤類風貌建筑,占35%。

2 存在的問題

由于保護經費不足,缺乏專項保護規劃以及居民保護意識不夠等種種原因,鐵井欄歷史街區均存在自行更新,破壞原有風貌,街區實際上處于“自生自滅”的階段,而以下幾個問題表現尤為突出:①街區內新、老建筑混雜,建筑高度參差不齊,嚴重的破壞原有的傳統街區機理和歷史風貌,歷史街區滿目瘡痍。②傳統民居以磚木結構為主,年久失修,存在采光通風條件差、主體結構老化、墻體圍護結構剝落、消防隱患等問題。③有些居民對于老舊建筑進行改造、翻建,改變了古建筑的原有樣貌,而有居民則任其荒廢,使之失去了原有的活力。④街區內老舊建筑大多年代久遠,功能配置不完善,缺少滿足現代居民生活必要的設施。⑤公共設施不完善,功能混亂,缺乏完整性。

3 保護與更新的目標與原則

3.1保護與更新的目標

通過循序漸進的修復,整合歷史街區的形態空間,改善街區內的基礎設施條件,重構歷史街區的社會關系,保護歷史文化的氛圍,合理利用并且充分展示街區的歷史文化價值與內涵,激發活力,最終實現歷史街區可持續再生的目的。

3.2保護與更新的原則

對鐵井欄與紫芝街建筑空間進行搶救性保護。要求確保此范圍內能反映歷史風貌的建筑物、街巷及環境基本不受破壞,必要的維護、修復、整治必須按原有風格在詳細專項規劃指導下進行,其建設活動應以維修、整理、修復以及內部更新為主,并遵循以下原則:

1)原真性 保護體現歷史街區的真實的歷史原物,保護反映不同歷史信息的真是載體,充分挖掘歷史街區的文化內涵,延續具有特色的歷史文化。

2)完整性 突出歷史街區整體格局和歷史風貌特色的保護,加強歷史文化遺存以及周邊整體空間環境的保護和塑造,延續歷史街區特有的風格。

3)延續性 保護與合理利用相結合,通過整治歷史環境,提升歷史街區的功能,優化街區居民生活環境,保持街區活力,保持鐵井欄歷史街區的各種社會生活的延續。

4)協調性 街區保護與更新中應通過政策導引,兼顧居民的現代生活和全面發展的需要,調動居民參與的積極性,真正讓傳統風貌的保護成為居民的自覺行動。

4 保護與更新策略

4.1街巷空間的延續

鐵井欄街與紫芝街的街區應保持原有的空間尺度,保持現有的建筑格局,對沿街兩側的建筑里面進行整治與更新,使新、老建筑的立面協調統一;保留現有的部分石板鋪地,新的地面鋪裝與原有鋪地相協調。街區內部以步行為主,嚴禁機動車駛入,在區域外圈增加小型停車場地;鐵井欄與紫芝街為主要的步行道,連接2條主要步行道的小街巷為次要步行道,進行疏通整理,使得各級的道路相互聯系,形成一個有序的街巷空間系統,達到延續并發展原有街巷空間的效果。

4.2街區功能的更新

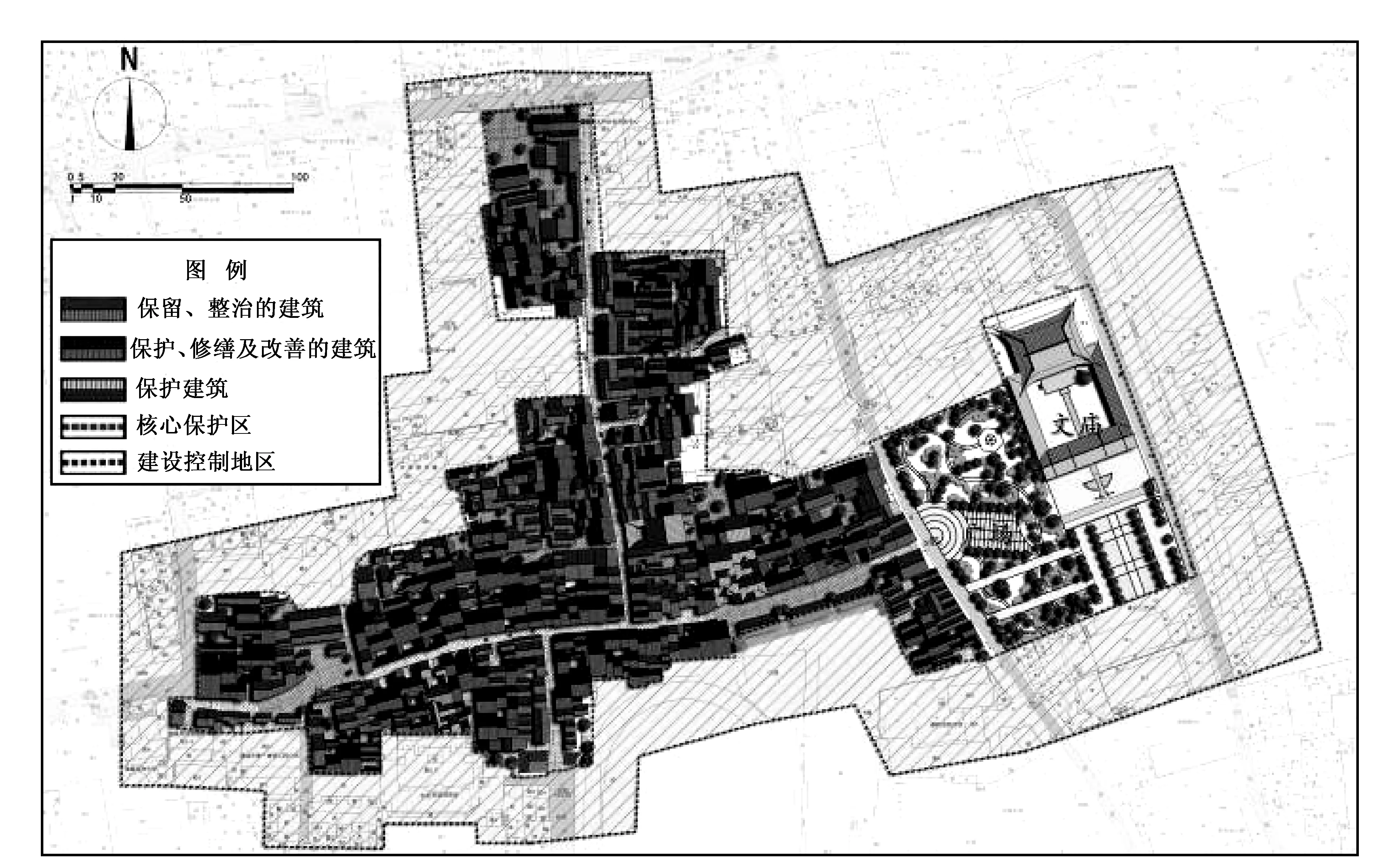

引進多元的主體,與旅游等第三產業相結合,運用“混合使用”[2]的模式,展示獨特的民俗風情,營造具有地方特色的空間,實現功能的更新。完善公共基礎設施的建設,為居民的生活提供充足的物質條件,為游人提供方便快捷的服務,逐步形成組織有序、功能完善的歷史街區。同時結合文廟,利用與文廟相鄰的綠地空間,修建市民文化廣場,不僅增加了旅游景觀節點,而且為當地居民提供了休閑娛樂的場所。利用鐵井欄與紫芝街2條主要步行道上的開放空間,營造具有不同功能的場所。在鐵井欄街東端,修建具有建甌民俗風情的特色文化展示空間;在鐵井欄西端與紫芝街的北端,利用原有建筑,打造綜合性公共服務場所,提供各種公共服務設施,起到人流集散地的作用。4個主要的空間節點構成了歷史街區主要展示空間(見圖2)。同時對于原有的院落進行整治、改造,形成各具特色的小型院落空間,增加了空間的節點。4個主要的空間節點與無數小型的院落空間有機地結合,豐富了歷史街區的空間形式。

圖2 保護規劃圖

4.3建筑風貌的整治與更新

具有地方特色的民居建筑作為歷史街區的物質基礎,由于缺少合理的保護和管理,不少民居已經成為危房,古老街區的風貌也慢慢地消逝。合理地對街區的各類建筑進行保護、整治,才能有效地保存和延續歷史街區的物質基礎。根據街區建筑的具體情況,筆者提出以下幾條措施:

1)保護 對保護建筑及其環境所進行的科學的調查、勘測、鑒定、登錄等活動;嚴格保護,即完全保持原有建筑形式,使用功能,房屋結構與建筑材料;略加修繕(清洗、粉刷、加固、增設保護設施等)。

2)修繕 對公布為歷史建筑以及那些具有較高歷史文化價值的建筑,恢復損毀的部分,修補殘缺的部分。原則是修舊如故、只修不建,修復到原貌。包括日常保養、防護加固、現狀修整、重點修復等。

3)改善 對傳統風貌建筑以及具有典型時代、功能特征的現代建筑,應保持外觀風貌特征,對歷史建筑所進行的不改變外觀特征,調整、完善內部布局及設施的建設活動,特別是保護具有歷史文化價值的細部構件或裝飾物,其內部允許進行修繕和更新,以改善居住、使用條件,適應現代的生活方式。

4)保留 對與保護區傳統風貌協調、建筑質量較好的建筑,進行主體保留,并對其以及所在環境因素進行改建。

5)整治改造 對與傳統風貌不協調的建筑,其建筑質量完好,建筑尺度基本符合保護區傳統風貌的要求,但其建筑空間形態、建筑形式、色彩、細部等與傳統建筑不協調一致,應采用對建筑形式、色彩、細部進行適當的整飭,再次改造時,要嚴格按照保護區的風貌要求。

5 結 語

鐵井欄歷史街區的規劃設計以體現傳統街區的建筑、空間特色以及人文特色作為核心,在對于街區建筑與空間的保護與更新上,將有建甌地方特色的傳統建筑要素進行提煉,并加以整合,體現傳統建筑理念,調整后的歷史街區,將成為建甌富有特色的空間薈萃點,不僅有助于改善城市總體形象景觀,而且能夠進一步完善城市功能。街區空間的保護、更新與再生,是一個動態的、循環的整體,不是孤立的、靜止的、一蹴而就的。經過保護與更新的歷史街區應該是一個活生生的有機體,而不是博物館中的陳列品,正如同濟大學阮儀三教授提出:“應當把一個城市的文脈、歷史、文化、建筑、鄰里和社區的物質形式當作一個活得生命來對待,當作一種生命的形式、一種生命體系來對待,要根據他的'生命'歷史和生存狀態來維護它、保護它、發展它、更新它[3]。”

[1]阮義三.城市遺產保護論[M].上海:上海科學技術出版社,2005:2-5.

[2]王敏,田銀生,袁媛.基于“混合使用”理念的歷史街區柔性復興探討[J].中國園林,2010(4):57-60.

[3]阮儀三,孫萌.我國歷史街區保護與規劃的若干問題研究[J].城市規劃,2001(10):25-32.

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.07.048

TU984

A

1673-1409(2012)07-N141-04

2012-03-23

陳楠(1987-),男,2009年大學畢業,碩士生,現主要從事傳統聚落與建筑方面的研究工作。

[編輯] 洪云飛