書畫延年(十三)臥游山水 神往太虛

李烈初

南北朝宋時有個著名畫家宗炳(375~443年),字少文,南陽涅陽(今河南鎮平)人,居江陵(湖北江陵)。工書畫,不肯為官,而好游歷名山大川。晚年因病回到江陵。自嘆:“老病俱至,名山恐難遍睹,唯當澄懷觀道,臥而游之。”遂將曾經游歷過的名山大川畫在墻壁上。躺臥床榻,欣賞所畫,猶似重溫舊游,這便是“臥游”一詞的出典。南宋陸游有詩句:“病骨雖臞(qu,同癯,瘦)猶健在,未應遽作臥游圖。”范成大有詩句:“他年終補臥游圖。”元代倪瓚也有詩句:“一畦杞菊為供具。滿壁江山入臥游。”

宗炳的畫作已無蹤跡可尋,但他寫過一篇著名的《畫山水序》,指出“今張綃素(畫絹)以遠映,則昆閬(lang,指傳說中昆侖山上的閬苑,神仙居處)之形可闈于方寸之內。豎畫三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體百里之遠。”“峰岫蟯嶷,云林森渺,圣賢映于絕代,萬趣融其神思。余復伺為哉?神暢而已。神之所暢,孰有先焉(還有更重要的嗎)?”可見,宗炳所追求的是能將山河妙境濃縮于紙絹之中的圖畫;是能使觀賞者引起心靈其鳴,宛若置身于太虛仙境的圖畫。

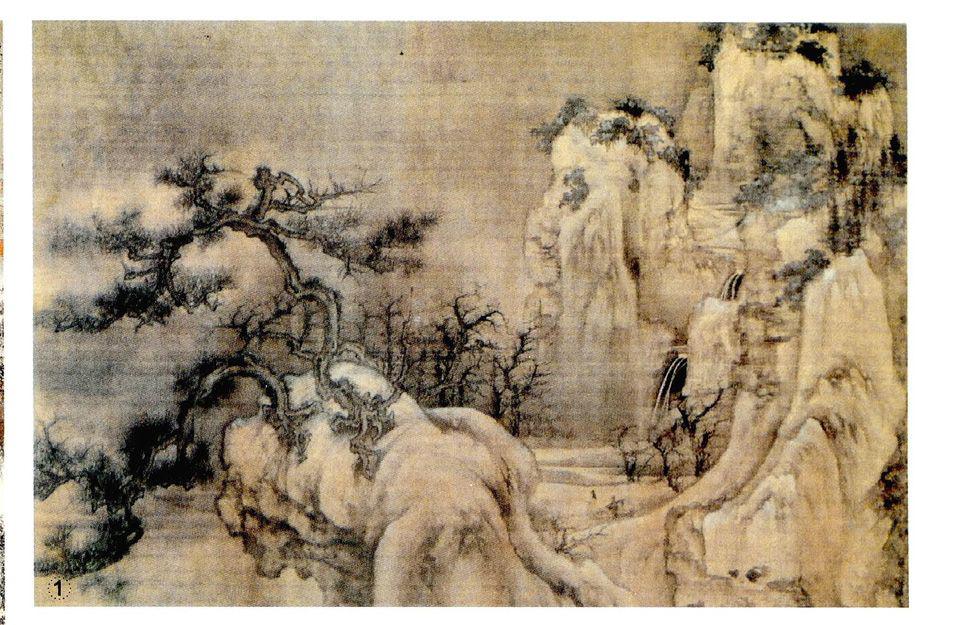

北宋畫家王詵(約1048~1104年),貴為駙馬,是蘇東坡的好友。受蘇東坡的“烏臺詩案”牽連,也被貶謫到南州(四川綦江)。壞事變好事,飽覽山川靈秀,遂能畫出《漁村小雪圖卷》(圖1)等優秀山水畫。蘇東坡曾為他的《煙江疊嶂圖卷》題過長詩:“江上愁心千疊山,浮空積翠如云煙。山邪云邪遠莫知,煙空云散山依然。”“川平山開林麓斷,小橋野店依山前。行人稍度喬木外,漁舟一葉江吞天。”“不知人間何處有此境,徑欲往置二頃田。武昌樊口幽絕處,東坡先生留五年。”見了圖畫,恨不得尋覓其地,置田隱居。畫之動人,有如此者!

明末清初畫家王時敏(1592~1680年)是清初“四王”(另三位是王鑒、王翚、王原祁)之首,愛好書畫成癖。家里雖已收藏有不少書畫,但遇到名跡,仍不惜重金購買。每得珍品,即閉門對之沉思,瞠目不語。有所賞會。“則繞床大叫,拊掌跳躍,不自知酣狂也!”他不但欣賞古畫,對同時代作家乃至后生小輩的佳作也很欣賞。王翚(1632-1720年)比王時敏年輕40歲,但他的《溪山紅樹圖》(圖2)上有王時敏的長題:“石谷(王暈)此圖雖仿山樵(王蒙),而用筆措思全以右丞(王維)為宗。故風骨之奇,遠出山樵規格之外。(王石谷)春晚過婁(婁東、太倉),攜以見示,余初欲留之,知其意頗自珍,不忍遽奪,每為悵悵。余時方苦嗽,得此寶玩累日,霍然失病所在。始知昔人檄愈頭風,良不虛也。庚戌谷雨后一日,西廬老人王時敏題。”庚戌當是康熙九年(1670年),王時敏79歲,王翚39歲。一個古稀老人,執畫壇牛耳的老人,如此稱贊后起之秀,確屬難得。他說,自己苦于咳嗽,欣賞此圖后,心曠神怡,霍然病失。三國時,曹操患頭風(頭痛)臥病于床,得陳琳所草檄文讀之,“翕然而起曰:此愈我病!”王時敏以曹操的檄愈頭風來比擬自己的賞畫止嗽,是何等難得的贊賞呀!

王翚的《溪山紅樹圖》的確畫得好。群山聳疊,瀑布高懸,茅廬掩映,廟宇儼然,過溪拱橋,繞山小道,均有脈絡可循。令觀者可身入其境,蕩胸暢懷。至于筆墨之精到、點染之勻稱,更令人欽佩不已。可見,一幅可供臥游、可愈疾病的山水畫,是攝取自然妙境的杰作,決非尋常拼湊《芥子園畫譜》所列山水“零部件”者,或單純玩弄筆墨功夫者所能夢見。

收藏山水畫,如能以可否“臥游”為標尺,則所得當不失為佳品。

筆者在《體弱多病,書畫延年》一章中提到過:寒夜獨居,氣管炎發作,起床欣賞荷漁山水畫,競使病魔遁跡。此圖上半幅(圖3),山勢險峻,人跡難及。但觀者可以憑虛御風,飄然而至。猶記自己神游絕頂時,腦子一閃,競背誦起魯迅小說《理水》里“伏羲朝小品文學家”所說:“吾嘗登帕米爾之原,天風浩然,梅花開矣,白云飛矣,金價漲矣,耗子眠矣,見一少年,口銜雪茄,面有蚩尤氏之霧。”魯迅作品,妙在信手拈來,嬉笑怒罵,皆成文章,有所影射,時發投槍。觀佳畫,背妙文,心情舒暢,痙攣的喉嚨得以舒緩。畫能愈疾的玄理,或即在乎此!

我曾說荷漁“名不見經傳”。現在,有人幫我在網上查到:“荷漁姓杜,名鐘鄴,號荷漁,是清朝南陽地區的著名山水畫家。不是“不見經傳”,而是“經傳(畫史)疏漏”,失列名家。