依達拉奉在蛛網膜下腔出血治療中的腦保護作用

孫凱

蛛網膜下腔出血(SAH)是由于多種原因使血液進入顱內或椎管內的蛛網膜下腔所引起的綜合征,其中以外傷性出血及動脈瘤破裂引起多見。溶血的氧合血紅蛋白和5-羥色胺刺激血管發生血管痙攣,導致腦缺血,啟動和催化氧自由基反應,加重腦血管痙攣。依達拉奉是一種新型自由基清除劑,可清除蛛網膜下腔出血 (SAH)后產生的活性氧自由基和脂質過氧化物,緩解腦血管痙攣,減輕腦缺血性損傷。

1 資料與方法

1.1 一般資料 共收集2010年5月至2011年12月42例,其中男29例,女11例;年齡21~68歲,平均41.5歲 均于傷后12 h內入院,所有病例均經CT掃描,確診為外傷性蛛網膜下腔出血但無明顯手術指征,入選病例隨機分為治療組和對照組各20例。

1.2 治療方法 所有患者采用常規治療,包括絕對臥床、鎮靜、穩定血壓、預防感染、消化道出血、吸氧、補充適量水分電解質及長春西汀,三磷酸胞苷等防治腦水腫、營養神經治療。治療組在以上治療基礎上給予依達拉奉(江蘇南京先聲制藥有限公司生產)30 mg加5%葡萄糖或生理鹽水100 ml靜脈滴注,30 min 內滴完,2 次/d,共14 d。

1.3 觀察指標 (1)兩組均持續監測生命體征,定時查肝、腎功能、電解質、及血、尿、便常規、心電圖。(2)每日觀察患者臨床表現如意識狀況、腦膜刺激征、神經病理征等臨床癥狀、體征的緩解消失情況。(3)頭痛療效判定標準:①顯效:頭痛癥狀較治療前明顯緩解持續24 h以上,能安靜入睡,正常飲食,無惡心嘔吐;②有效:癥狀減輕持續24 h以上,有頭痛,能忍受,飲食尚可;③無效:頭痛無減輕或有減輕但持續時間短。意識變化以GCS評分來判定。④TCD檢測SAH后第3、7、14天患側MCA血流速度。

1.4 統計學方法 應用SPSS 13.0軟件處理數據,采用雙側檢驗,符合正態分布的計量資料用(±s)表示,兩組臨床療效和預后的比較采用秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

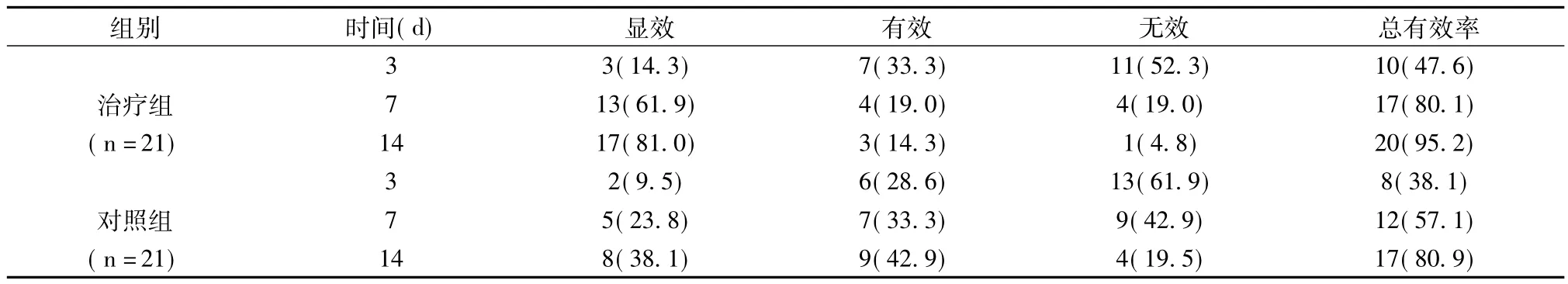

2組患者在不同階段的恢復情況:治療組于1~7 d、8~14 d時患者恢復情況優于對照組(P<0.05),表明早期應用依達拉奉更具有治療價值。見表1。

表1 治療組與對照組臨床療效評定結果(例,%)

3 討論

蛛網膜下腔出血早期腦損害的病理學機制十分復雜,顱內壓急劇升高、血紅蛋白毒性作用、腦組織缺血引起的腦缺血~再灌注損傷、急性腦血管痙攣以及產生過量的氧自由基[1]等均是其重要原因。氧自由基學說認為:當出血進入蛛網膜下腔后主要沉積在腦底部各腦池中,溶血的氧合血紅蛋白、5-羥色胺刺激血管發生腦血管痙攣。血管痙攣引起腦缺血,腦缺血和出血能啟動催化自由基反應增強,引起脂質過氧化損害,使細胞膜上 Na-k+泵、腺苷酸環化酶和細胞色素氧化酶等重要的脂質依賴酶失活,膜通透性、流動性改變,細胞內環境失衡,能量合成障礙及內皮細胞破壞,通透性增強,腦水腫形成[2],這可能是SAH繼發腦損害的重要因素之一。

腦膜刺激引起的劇烈頭痛是(SAH)患者的主要痛苦,脫水降顱壓和腦脊液置換治療對頭痛緩解有限或緩解持續時間很短依達拉奉是一種捕獲羥自由基的活性抗氧劑,可通過清除羥自由基、抑制過氧化脂質的生成,從而防止腦細胞(血管內皮細胞、神經細胞)的過氧化損害,抑制腦水腫。而且依達拉奉分子量小,具有親脂基團,血腦屏障的通透性高達,且不會增加出血的危險,應用起來安全高效本研究[3],表明,治療組頭疼癥狀和腦膜刺激征的改善率明顯優于對照組,早期給予自由基清除劑,對腦組織有保護作用,將有效降低SAH的致殘率和病死率。

依達拉奉作為新型的氧自由基清除劑通過清除氧自由基,抑制細胞凋亡而發揮腦保護作用。但是,蛛網膜下腔出血繼發性腦損害是多因素共同作用的結果,依達拉奉的腦保護作用僅能夠解決早期腦損害中的部分影響因素,有其局限性而其他因素諸如顱內高壓、血紅蛋白毒性作用等也是導致早期腦損害的重要原因[4]。因此,在治療蛛網膜下腔出血早期腦損害的過程中,應進行多靶點聯合的藥物治療。

[1]謝慧玲,孫國柱,劉立強,等.經顱多普勒在蛛網膜下腔出血診治中的作用研究.臨床薈萃,2007,22(15):1088-1089.

[2]郭維加,趙衛東,李立新,等.自發性蛛網膜下腔出血繼發腦損害的療效分析.疑難病雜志,2005,4(4):219-220.

[3]丁宏巖,董強.自由基清除劑依達拉奉對腦缺血的治療作用.國外醫學:腦血管疾病分冊,2004,12(7):491-493.

[4]Yoshida H,Yanai H,Namiki Y,et al.Neuroprotective effects of edara2vone:a novel free radical scavenger in cerebrovascular injury.CNSDrug Rev,2006,12(1):9220.