外出農民工的土地處置方式及其影響因素研究:基于江蘇省的調研數據

謝 勇

(南京農業大學公共管理學院,江蘇南京210095)

1 引言

隨著1978年家庭聯產承包責任制的全面實施,中國農民實現了千百年來“耕者有其田”的夢想。但由于經濟發展和改革開放的深入,大量農村勞動力開始進城務工、經商。根據國家統計局的數據:截至2009年底,全國外出就業的農民工總量已經達到1.45億,分別占當年農村總人口和勞動年齡人口的20.34%和32.05%。顯然,數量龐大的農民工群體對承包土地的處置方式就成為急待解決的理論和現實問題。

從理論上來看,外出務工直接減少了農村家庭中從事農業生產的勞動力,同時改變了農戶擁有的勞動力和土地要素的相對比例,因此將對原有的家庭分工模式產生明顯沖擊。基于家庭收益最大化的目的,農戶需要在家庭內、外重新配置土地要素,尤其是可能選擇向外流轉土地,即非農就業的發展將促進土地流轉[1-2]。在此基礎上,姚洋討論了非農就業結構和土地租賃市場發育之間的關系,認為當時農村土地租賃市場不活躍與勞動力市場的限制性政策之間存在顯著關系[3]。錢忠好則從農戶家庭決策的角度出發,認為在非農就業機會出現以后,農戶選擇流轉土地還是家庭經營,主要取決于家庭擁有的初始土地資源、家庭勞動者的勞動能力等因素,而中國農戶決策的最終結果往往是在家庭內部進行分工,其中部分成員從事非農就業[4]。此外,賀振華、趙陽也分別在理論上討論了非農就業對農地流轉的決定性影響[5-6]。

在實證研究方面,目前的相關調研均顯示,大多數農民工的承包地由其家庭成員耕種,但隨著土地流轉市場的發育和相關政策的放開,參加土地流轉的農民工比例也在上升[7]。其中Jin和Deininger使用2001—2004年中國9個最主要農業省份調查數據的研究發現,勞動力資源充裕的農戶傾向于從外出農民工家庭轉入土地[8]。Feng等基于江西三個村莊調研數據的研究也顯示,在非農就業發展的背景下,有效的土地租賃市場將導致土地向農業生產效率更高的農戶流轉[9]。而史清華和徐翠萍使用了1986—2005年長三角15村的固定觀察點數據,發現非農就業程度較高和較低的農戶分別是農地流轉市場的主要供給者和需求者[10]。張務偉等認為農村轉移勞動力的非農就業時間和是否異地轉移對土地處置方式的社會化程度存在重要影響[11]。林善浪等則通過Logit模型考察了勞動力轉移行為對農戶土地流轉意愿的影響[12]。

此外,許多調研還發現,農民外出務工會在一定程度上引發土地拋荒現象[13],這不僅造成土地要素的閑置和浪費,而且將對穩定農業生產造成嚴重的負面影響。例如邾鼎玖、許大文在安徽省的調查就顯示,由于農村勞動力的大量外流,導致大量耕地無人種或無力耕種,加之土地流轉困難,許多耕地只有拋荒,并且勞動力外出多的地方土地拋荒也多[14],而在四川省的調研也有類似發現[15]。

總的來說,已有的研究大都從全體農戶出發,認為非農就業對于土地流轉或者拋荒具有非常重要的影響。但從目前的情況來看,數量龐大的農民工群體已經成為中國社會、經濟生活中的常態。而對于已經實現了非農就業的外出農民工而言,如何處置自己的承包土地?農民工選擇土地處置方式的內在機理是什么?其中的影響因素有哪些?這些問題很少有研究涉及。同時,目前有少數研究關注了農民工的土地處置方式。在傳統的家庭耕種以外,相關研究一般單獨考察農民工的土地流轉或者拋荒行為。但以上兩種行為實際上是同時存在的,因此需要將其納入統一的理論框架并進行計量檢驗。

2 理論分析與模型設定

從目前的情況來看,外出農民工對承包土地的處置方式主要有以下三種:一是家庭耕種,根據家庭內部的分工,由家庭中的留守人口(例如老人、婦女)進行耕種;二是流轉,是指將承包土地轉包給其他農戶耕種,從中收取一定的租金或者免費;三是拋荒,即放棄耕種,任其荒蕪。

根據經濟學中的“理性人”假定,外出農民工基于預期凈收益(TP)最大化的目的選擇不同的土地處置方式。

式1中,i表示農民工個體;j=1,2,3分別代表家庭耕種、流轉和拋荒等三種土地處置方式;而TR、TC、TP則表示土地處置決策的收益、成本和凈收益。

總的來看,以上三種土地處置方式產生的總收益、總成本和凈收益存在著明顯的差異:對于家庭耕種而言,收益主要表現為土地農業產出的經濟價值①隨著國家惠農力度的增加,承包地還可能給農民帶來政府支農惠農的各種補助。只要農民工保留了土地的承包經營權都可以獲得相關補助,考慮到補助的數額相對較小,本文在討論土地收益的時候沒有考慮國家的惠農補助。。而成本則包括兩個方面,一是貨幣成本,即耕種土地所必需的種子、化肥等要素投入;二是機會成本,是指耕種土地所放棄的非農就業收入,例如外出務工的工資收入。土地流轉所帶來的收益主要表現為一定的租金收入,但由于目前農村土地流轉市場的發育并不完善,大多數土地流轉主要發生在村內以及親友之間,流轉的價格一般比較低甚至免費[7]。此外,由于家庭不再耕種土地,因此貨幣成本和機會成本基本為0,但在流轉協議的談判、監督過程中可能會存在一些交易成本。如果農民工選擇將土地拋荒,由于此時承包地沒有以任何形式被耕種,因此收益、成本和凈收益均為0。根據中國《土地承包法》的規定“承包經營耕地的單位或者個人連續2年棄耕拋荒的,原發包單位應當終止承包合同,收回發包的耕地”,但該規定在很多地方并未得到有效落實[16],因此選擇拋荒的農民工最終失去土地的風險很低。

從計量模型設定的角度來看,本文討論的三種土地處置方式屬于分類變量,由于其取值超過了兩個,一般的Logit模型在此不適用,同時考慮到三種土地處置方式之間互不交叉并且無法進行排序。根據McFadden的研究[17],處理這一情況較合理的方法是采用多項選擇模型(Multinomial Logit Model)。

在式1的基礎上,本文設定如下計量方程:

式2中,X是一組影響農民工土地處置方式的變量,β為相關影響因素的估計系數,而εij表示誤差項。在以上三種方式中,農民工i選擇了j,則意味著j類選擇的預期凈收益(TP)最大。那么統計模型選擇j的概率為:

通過對式3進行極大似然估計可以獲得參數β的估計值。但在估計前,需要選取參照組,將其系數標準化為零。本文選擇家庭耕種土地的外出農民工作為參照組。解釋變量的估計系數β反映與選擇家庭耕種相比,選擇其他兩種土地處置方式的傾向。

此外,Hausman和McFadden的研究表明,多項選擇模型大樣本一致性的估計性質非常依賴于備選方案不相關性(IIA)的假設[18]。IIA的原假設認為兩種選擇的機會比與其他選擇的概率無關,因此在估計出參數β以后需要檢驗IIA性質的滿足情況。

3 數據來源與變量界定

3.1 數據來源

本文使用的數據來源于2010年1月在中國農民工就業比較集中的南京、蘇州、無錫和揚州4個城市所進行的調查,本次調查共回收有效問卷690份,在以上4個城市分別完成了195份、165份、175和155份問卷。在問卷中分別調查了農民工“目前家中還有承包土地多少畝”以及“目前這些土地是如何處理的”。其中家中目前已經沒有承包地和上述兩個問題回答缺失的問卷共132份,將其剔除以后,有效樣本共558個。從調查的情況來看,農民工家中的人均承包土地為1.17畝,表1顯示了被調查農民工家庭人均土地數量的分布及其處置方式。從中可以看出:大多數農民工家庭的擁有的土地數量較少,人均承包地在1畝以下的樣本占64.34%;家庭耕種是農民工最重要的土地處置方式,占比達到了69.89%,23.12%的被調查農民工選擇將承包地轉租給其他農戶,而將土地拋荒的樣本還屬于少數現象,僅為6.99%。

3.2 變量界定

根據前文中對三種土地處置方式的成本、收益分析,本文選擇以下因素作為式2的自變量X:

表1 被調查農民工的承包土地數量及其處置方式Tab.1 Survey on the land disposal of off-farm employed farmers

(1)農民工的家庭狀況。包括家庭的人口總數和人均土地數量。隨著家庭人口數的增多,在農民工家庭成員內部進行分工,進而選擇家庭耕種方式的可能性將顯著增加。但隨著家庭人均土地數量的變化,相關的預期收益和成本也將出現變化,因此難以準確判斷人均土地與土地處置方式之間的關系。(2)農民工的就業狀況。主要包括農民工在城市中的工資水平、就業穩定性以及就業城市與家鄉的距離。一般來說,農民工的工資水平越高,其家庭對土地產出的經濟依賴就越弱,并且在其他條件不變的情況下,農民工耕種土地的機會成本也隨著工資的上升而增加。因此隨著工資水平的上升,農民工傾向于流轉或者拋荒土地。而在城市中更換工作頻繁、就業不穩定的農民工,工資收入一般也不穩定,其個人和家庭也更加依賴來自承包地的收入,則更有可能選擇家庭耕種或者流轉的土地處置方式。和工資的影響類似,農民工的務工城市距離家鄉越遠,則耕種土地的機會成本越高,從而選擇家庭耕種的可能性越低。在問卷中調查了農民工乘坐普通火車或汽車回家的路途時間作為就業城市與家鄉距離的代理變量。(3)人力資本狀況。主要包括農民工的受教育程度和技能水平。在人力資本方面具有優勢的農民工,不僅在城市中的就業能力更強,而且適應、融入城市生活的能力和愿望也更強[19],并且在經濟上對于土地的依賴性較低,而與農村生活的聯系可能也較弱,從而選擇土地流轉或者拋荒的概率較高。(4)從事農業生產的經歷。在進城務工之前從事過農業生產的農民工,一般對土地和農業的感情與聯系比較密切,因此將土地拋荒的可能性也相對較小。此外,考慮到性別、年齡等個體特征變量也可能會對農民工的土地處置方式產生影響,本文也將其做為自變量放入計量方程。

4 計量檢驗

4.1 檢驗結果

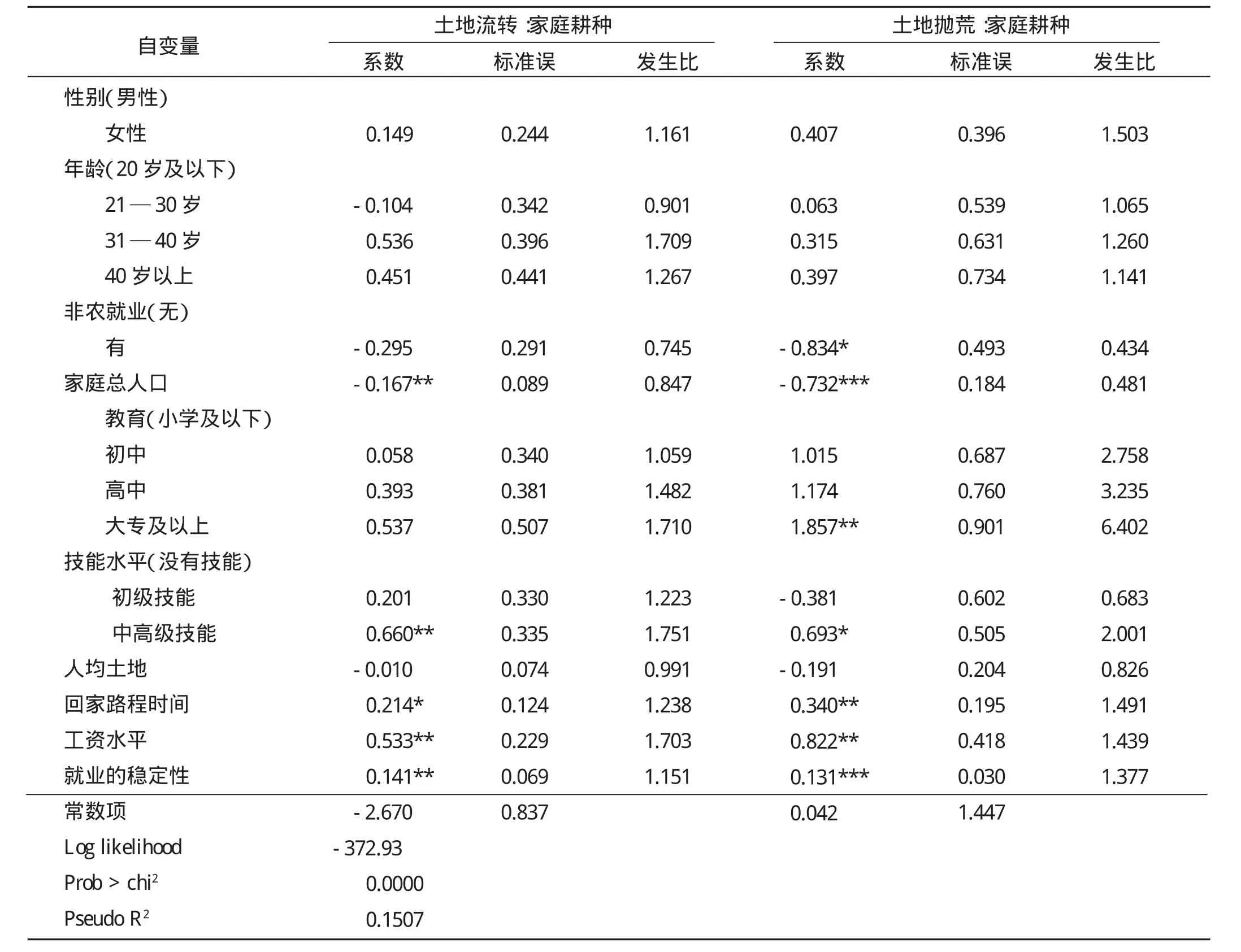

在三種土地處置方式中,本文選擇“家庭耕種”作為參照組,并使用Stata11.0對式3進行了估計,同時用發生比來解釋模型中自變量一個單位的變化(或者相對于參照組而言),土地處置方式變化的幅度,即邊際影響。具體的估計結果詳見表2。

由表2可知,模型的對數似然值、卡方檢驗值以及擬R2,均說明回歸的整體效果良好。此外,本文還通過Hausman-McFadden檢驗對IIA性質進行了判斷,得到的卡方檢驗值為21.737,P值為0.7621,說明使用Multinomial Logit模型研究相關因素對農民工土地處置方式的影響是合適的。

4.2 結果分析

(1)家庭狀況。隨著家庭總人口的上升,外出農民工選擇土地流轉或拋荒的可能性將出現下降。從邊際效應的角度來看,家庭總人口增加1人,農民工將土地流轉或拋荒的概率將下降15.3%和51.9%,并且以上關系分別在5%和1%水平上是統計顯著的。這一結果與前文的理論分析是一致的,說明較大的家庭規模更加有利于實現農業生產和外出打工之間的內部分工。而人均土地的數量與與外出農民工的土地處置方式之間沒有表現出顯著關系,其中的主要原因可能在于:源自土地的預期收益和成本隨著人均土地面積的變化而同時變化,從而對凈收益的影響是非常微弱的,導致人均土地沒有對土地處置方式產生顯著影響。

表2 農民工土地處置方式的Multinomial Logit回歸結果Tab.2 The multinomial logit regression results of land disposal categories

(2)農民工的就業狀況。隨著在城市中的工資水平、就業穩定性的提高以及回家路程時間的延長,農民工選擇土地流轉或拋荒的可能性將顯著上升。以上估計結果關系與本文的預期是基本一致的,其中的影響機理仍然在于:由于在城市中的就業能力(工資、就業穩定性)的增強,農民工及其家庭對土地的經濟依賴相應減弱,并且耕種土地的機會成本一般會有所上升,因此導致外出農民工將土地流轉或者拋荒。回家路程的時間同樣和耕種土地的機會成本呈正相關關系,從而也導致農民工將土地流轉或拋荒的可能性顯著增加。

(3)人力資本狀況。人力資本水平越高的農民工傾向于將土地流轉或拋荒。具體來看,具有大專及以上受教育程度的農民工選擇土地拋荒的可能性將顯著高于家庭耕種和土地流轉,但其他受教育程度沒有對土地處置方式產生顯著影響。此外,與沒有技能相比,具有中高級技能的農民工將承包土地流轉或拋荒的概率將顯著上升75.1%和1倍左右,但初級技能水平與農民工的土地處置方式之間不存在顯著關系。以上關系進一步表明:只有農民工的人力資本水平上升到一定程度以后(例如大專及以上、中高級技能)才會對土地處置方式產生顯著影響。其原因可能在于,隨著產業結構的升級和農民工整體素質的提高,只有較高的人力資本水平才能顯著提高農民工的就業以及融入城市的能力[20],進而對土地處置方式產生顯著影響。

(4)農業生產經歷。和預期相一致,估計結果還顯示在進城之前從事過農業生產的農民工,往往和土地、農業的感情與聯系更加密切,因此將土地拋荒的可能性顯著低于家庭耕種和土地流轉。從邊際影響來看,進城之前的農業生產經歷將導致農民工拋荒土地的概率下降56.6%。此外,農民工的性別、年齡與其家庭土地處置方式之間沒有顯著關系。

5 結論

5.1 結論

本文將外出農民工的土地處置方式分為家庭耕種、土地流轉和拋荒等三種,并對農民工選擇每種方式的影響機理進行了理論分析。基于江蘇省的調研數據顯示:69.89%的農民工選擇家庭耕種的方式,將土地流轉和拋荒的比例相對較小。而進一步的計量檢驗發現:家庭人口總數越多的農民工傾向于選擇家庭耕種;隨著人力資本狀況的改善、工資水平和就業穩定性的增加、回家路程時間的延長,農民工選擇土地流轉或拋荒的可能性將顯著上升;并且進城之前從事過農業生產的經歷將顯著降低土地拋荒的概率。但人均土地、性別、年齡等因素沒有對農民工的土地處置方式產生顯著影響。

5.2 政策意義

大量農村勞動力進城務工已經成為中國社會、經濟生活中的常態,并且各級政府已經開始采取各種措施促進農民工的市民化,這顯然將對農村中的土地制度產生重要的影響。因此本文有以下兩方面的政策含義:(1)重視對農村土地制度變革的前瞻性研究。中國農村現行的土地制度是以家庭承包為基礎的。但隨著經濟發展和計劃生育政策的實施,農村家庭的規模呈現出日益小型化的趨勢,而由于各項教育事業的發展,農民工的受教育程度、技能水平等人力資本狀況均在不斷改善。根據本文的研究,以上因素都將顯著降低農民工選擇家庭耕種土地的可能性,從而更多的進行土地流轉甚至拋荒。為了在將來更好的應對這一情況,需要對農村土地制度的變革進行一些前瞻性研究。(2)改善農民工在城市中的就業狀況,促進土地流轉市場的發育和完善。基于土地要素充分利用以及穩定農業生產的目的。本文認為,相關的政策措施可以從促進農村土地流轉的角度著手:一方面,隨著在城市中就業狀況的改善和就業能力的提高,農民工更加愿意流轉土地,因此各級政府應采取各種措施改善農民工的就業狀況和就業能力。而另一方面,應加快制度創新,探索農村土地承包經營權流轉的多種模式,并完善與農村土地流轉相關的各項制度。同時根據《土地管理法》嚴格收回長期拋荒的土地,從而增加外出農民工拋荒土地的風險和成本,使稀缺的農地資源得到合理有效的配置。

(References):

[1]Carter M.R,Yao,Y,.Local versus global separability in agricultural household models:The factor price equalization effect of land transfer rights[J].American Journal of Agricultural Economics,2002,84(3):702-715.

[2]Chen Y.Y,Jin G.Z,Yue.Y,.Peer Migration in China[EB/OL].http://www.nber.org/papers/w15671.

[3]姚洋.非農就業結構與土地租賃市場的發育[J].中國農村觀察,1999,2:16-21.

[4]錢忠好.非農就業是否必然導致農地流轉——基于家庭內部分工的理論分析及其對中國農戶兼業化的解釋[J].中國農村經濟,2008,10:13-21.

[5]賀振華.農戶兼業及其對農村土地流轉的影響——一個分析框架[J].上海財經大學學報,2006,2:72-78.

[6]趙陽.共有與私用——中國農地產權制度的經濟學分析[M].北京:北京三聯書店,2007.

[7]葉劍平,豐雷,蔣妍,等.2008年中國農村土地使用權調查研究——17省份調查結果及政策建議[J].管理世界,2010,1:64-73.

[8]Jin,S.,Deininger,K.Land rental markets in the process of rural structural transformation:Productivity and equity impacts from China[J].Journal of Comparative Economics,2009,37(3):629-646.

[9]Feng S.Y,Heerink,N.,Ruerd R.,et al.Land rental market,off-farm employment and agricultural production in Southeast China:A plot-level case study[J].China Economic Review,2010,21(2):598-606.

[10]史清華,徐翠萍.農戶家庭農地流轉行為的變遷和形成根源[J].華南農業大學學報,2007,3:1-9.

[11]張務偉,張福明,楊學成.農業富余勞動力轉移程度與其土地處置方式的關系[J].中國農村經濟,2009,3:85-90.

[12]林善浪,王健,張鋒.勞動力轉移行為對土地流轉意愿影響的實證研究[J].中國土地科學,2011,2:19-23.

[13]林翊.中國經濟發展進程中農民土地權益問題研究[M].北京:經濟科學出版社,2009.

[14]邾鼎玖,許大文.農村土地拋荒問題的調查與分析[J].農業經濟問題,2000,12:10-13.

[15]中共四川省委黨校課題組.四川省外出農民工承包土地流轉對策研究[J].四川行政學院學報,2003,5:89-92.

[16]長子中.農民工市民化進程中的土地問題[J].北方經濟,2010,4:8-11.

[17]McFadden,D.Conditional Logit Analysis of Quantitative Choice Behavior in P.Zarembka(eds.):Frontiers in Econometrics[M].New York:Academic Press,1974.

[18]Hausman,J.,McFadden,D.Specification Test for Multinational Logit Model[J].Econometrica,1984,52(4):1219-1240.

[19]王美艷.教育回報與城鄉教育資源配置[J].世界經濟,2009,5:3-17.

[20]蔡禾,王進.“農民工”永久遷移意愿研究[J].社會學研究,2007,6:86-113.