農業觀光園控根容器栽植與基質槽培對比試驗

羅思良,潘廷由,梁忠明

(廣西百色市農業科學研究所,533612)

農業觀光是生態旅游的一種,游人在觀賞名、特、優、奇、稀瓜果的同時,可了解更多關于蔬菜瓜果無土栽培、高效率節水灌溉、控根容器移栽、CO2氣肥、大棚病害粉塵法防治等當今國內外最先進的科技成果,是集科普教育、休閑娛樂、觀光旅游為一體的農業生態休閑旅游。農業觀光園瓜果栽植要考慮季節性,合理安排,使四季展示不同的景觀,滿足不同季節觀賞和活動的需求,因此種植方式十分重要。百色市現代農業觀光園對瓜類種植方式進行了探索試驗,采用控根容器種植與基質槽種植兩種方法,比較它們的優劣。現將試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗材料為觀賞南瓜龍鳳瓜。

1.2 試驗方法

試驗于2011年2~7月在百色市現代農業觀光園育苗棚進行。試驗設2個處理:處理1采用控根容器種植,控根容器深 30 cm,圍徑126 cm。處理2采用基質槽種植,基質槽深30 cm,寬70 cm。隨機區組排列,重復3次,小區面積5 m2,行距 70 cm,株距50 cm,每小區種植10株。

1.3 栽培管理

控根容器與基質槽管理的方式一樣,將有機基質與育苗基質按2∶1的比例混合,每500 kg基質加入有機肥3 kg,鈣鎂磷肥5 kg,復合肥3 kg,攪拌均勻,放入種植槽和控根容器中。龍鳳瓜于2月3日播種,2月24日移入控根容器和種植槽,在此期間密閉大棚,保溫緩苗。緩苗期后,每隔一周用腐熟雞糞水加1 kg星王牌復合肥(15-15-15)作追肥。進入結瓜期后,用含鉀的復合肥12 kg,腐熟的雞糞水混合淋施。當天氣回暖,于晴天中午卷起邊膜適當通風。4~5月,除夜晚閉棚保溫外,白天卷起邊膜加大通風以排濕降溫,空氣相對濕度保持80%左右。除種植方式不同外,其他施肥、栽培管理都一致。每周觀察一次病蟲害和植株的生物學性狀。7月5~19日果實已成熟并定型時調查莖粗、葉片大小、果長和單株結果數。

2 結果與分析

2.1 不同種植方式對植株生物學性狀與生育期的影響

每周對龍鳳瓜的生物學性狀進行觀察記錄得出,從生長勢看,基質槽種植比控根容器種植稍強,基質槽中龍鳳瓜的平均莖粗3.8 cm,葉片更大,果長75 cm;控根容器中植株莖粗3.5 cm,葉片略小,果長72 cm。從果實的發育期看,控根容器植株37 d發育成熟,基質槽果實發育需要42 d(表1)。

表1 不同種植方式對龍鳳瓜生物性狀與生育期的影響

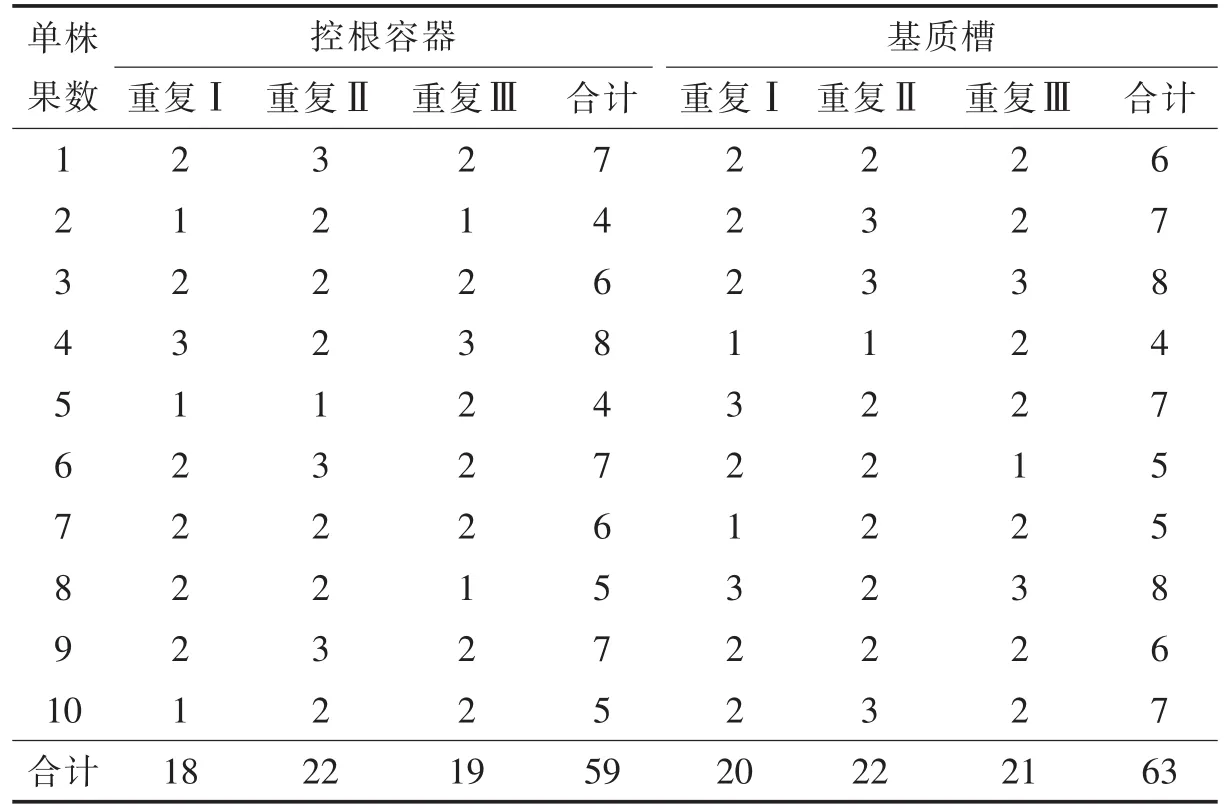

表2 基質槽和控根容器兩種種植方式單株果數結果 個/株

2.2 不同種植方式對龍鳳瓜結果數的影響

統計每個小區的單株結果數,結果見表2。由表2可知,控根容器平均單株果數為5.9個,基質槽平均單株果數為6.3個,基質槽高于控根容器,但兩個處理間差異不顯著。

2.3 龍鳳瓜抗性比較

溫棚種植觀賞南瓜主要病害有枯萎病、霜霉病、白粉病等。溫度在25~30℃,濕度保持80%,肥水正常管理的條件下,通過調查,無論是控根容器或基質槽種植,植株都不易感病。但棚內高溫高濕時,2個處理的植株都易感染霜霉病;在光照不足,通風不良的情況,都易感染白粉病。可以看出,無論是控根容器種植還是基質槽種植對植株的抗性沒有太大的影響。

3 小結

綜上所述,龍鳳瓜生長勢基質槽比控根容器略強,在基質槽中,龍鳳瓜根部可以有更大的空間生長,莖更粗,葉片更大,果實的生育期更長。但植株的抗病性差異不大,單株結果數差別也不明顯。因此,控根容器在農業觀光園中使用,省時省工,是一種快捷方便的移栽方式,值得推廣使用。