“土制漫畫”:匯流本地生活孕育出的創意力量

2012-12-12 05:18:30

書香兩岸 2012年11期

提起“港漫”,大部分人首先想到的是《龍虎門》、《風云》、《中華英雄》等武打漫畫,這是除日漫以外,曾經在港臺地區一紙風行的類型漫畫。它們通過期刊的操作模式和獨特的發行渠道(報攤),占有漫畫市場成年讀者的絕大份額,是當年香港本土漫畫的主流。舊派港漫的黃金時代(1980年代),黃玉郎、馬榮成等創立漫畫公司,流水線作業大量生產,一本漫畫從創意、構圖、繪制腳本到上色、補白和發行,由不同部門不同的人依次完成。

在主流漫畫蓬勃發展,并且因跟風而日趨題材雷同、風格單一的同時,一股新銳力量悄然壯大。區別于主流的生產模式,他們“堅持‘個體戶式的創作,探尋漫畫更新更深刻的敘事與表達,關注的題材往往根植于日常生活”(智海),一般稱其為“獨立漫畫”。這些漫畫大多依存在雜志、報紙中連載,理念接近的漫畫家更組成漫畫社團,創辦漫畫雜志,如《實驗漫畫》、《退地》、《曱甴》等。

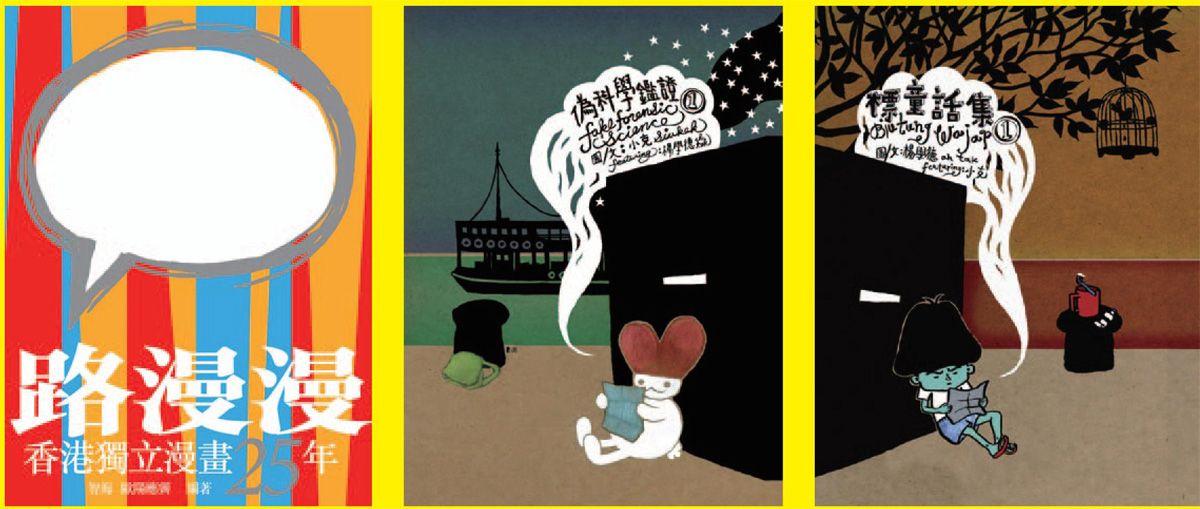

當其時,香港本土漫畫的圖書出版局限于獨立出版,一直欠缺出版商的長線出版計劃和完善的發行網絡,難以接觸更多讀者。一直到香港三聯書店(下簡稱“香港三聯”)“土制漫畫”系列的出現,才改變了這個狀態。