程敏淑:走進苦難的角落,看見希望的微光

我先看到了小敏的理性,然后看到她的感性。

當看到封面上暗影里垂首婦人如油畫般的靜謐畫面時,我并不知道那就是苦難本身。翻過背面,折頁上寫著:“她,一次又一次,利用紅燈的空檔,緩步踱進忙碌的車陣中行乞。當綠燈即將亮起,她退回街邊坐下休息。低頭,是疲累還是沮喪?”這跟閱讀這本《追尋角落的微光》的過程有著類似的感受。對旅人來說,印度是一個處處存在著沖突意象的國度,貧窮與富有,潔凈與骯臟,建設與破敗,不斷擾人認知。而透過社會工作者的目光,現象背后的歷史痕跡和社會脈絡漸漸顯現,也讓人看見了被苦難所激發的潛能。

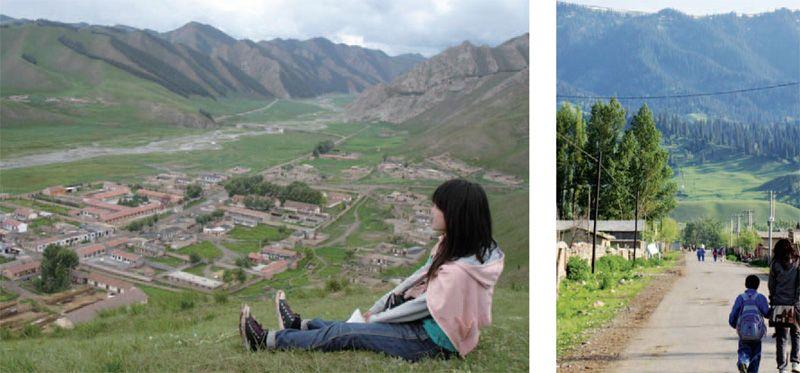

回頭看她的第一本著作《我們》,其中記錄她做海外志工的最初,到甘肅、青海、新疆服務的故事,有歡笑,有淚水,有最質樸的思考和極濃密的情感。像是一下子看到了,初心。

“勿忘初心”,劍道里的用語。大學時參加劍道社,程敏淑所學到的就是“堅持,不要輕易放棄”。

為什么去服務?

程敏淑,目前是“微客公益行動協會”(WAKE)的秘書長,畢業于政治大學英文系,輔修心理學。

修心理學,一開始的動機是“想要幫助我自己,幫助我更了解自己”。由于成長環境的關系,程敏淑以前很容易陷入情緒低潮,在大學時有一段時間非常不開心,一度要到諮商中心接受輔導。“在那過程當中,我覺得自己學到很多,也得到很多支持。后來念了心理,在學校諮商中心受訓一年后在宿舍當志工,我發現很多人跟我有一樣的困擾。從那以后,我開始比較喜歡聽別人的故事,那樣可以讓我不那么專注在自己的情緒里面。這跟我畢業后的選擇也很有關系。我想要做助人的工作,因為我覺得在那個過程中我是開心的。”

但畢業前程敏淑并不清楚自己想要服務的是哪個族群,自己又能做哪些事情。有一天,朋友在MSN上丟了一個網址給她,那是一個暑期服務游學團的宣傳網頁。服務游學團,整合了“志愿服務”、“社區發展”、“國際參與”和“公益旅行”的理念,每年都固定有一批志工到海外各地的服務據點志愿服務。“服務游學團有旅行的部分,但很大部分是志愿服務。我想透過它,測試我適不適合或喜不喜歡這樣的工作。”

第一次參加服務游學團,程敏淑和其他20多名志工到了甘肅省的西大灘中學。20人左右的團隊,保證了成員的多元性,也有一個良好的團隊氛圍。每天晚上的小組時間,大家會分享當天發生的事情,檢討,然后討論明天的安排,有時候也會講一些自己的事情,例如,“為什么會參加這個活動”。“他們有很多生命上的問題,但我發現很多人所面對的問題都很像。比如說,每個人內心都很沒自信,生命中都會有一些負面的經驗,都是跟不被愛有關吧,父母完全不管的覺得不被愛,但是那種管太多的也覺得不被愛。可能大家來的共同目標都是沒有任何利益上的,這樣建立起來的關系非常開放。我們很敞開,而且常常碰觸到很深層的部分。大家回來后感情都很好,也是這個原因。”

后來多次與不同的隊員分享自己的心路歷程,程敏淑發現,“我想要做有意義的工作,其實是想要證明自己的存在是有價值的。”

服務是,陪伴、愛與關懷

服務游學團的海外服務據點包括大陸的甘肅、青海、新疆、陜西、寧夏、黑龍江,東南亞的印度、尼泊爾、菲律賓、柬埔寨、泰國等地,服務內容都跟社區和教育工作有關,在大陸的服務皆是到資源貧乏的學校提供教育輔助。

程敏淑他們是第一批到西大灘中學的志工。組織已先行與學校的老師溝通,讓他們列出期待的科目和方向。有不少志工本身就是老師,他們教其他人如何編寫教案和設計課程。教案完成后,大家一起開會、試教,看流程順不順,與教學期待是否一致,最主要的是確定器材,因為所用到的器材都必須由志工背到當地。

2007年7月,志工們從臺北坐飛機到香港,而后經深圳到廣州,從廣州坐36個小時火車到蘭州,再轉搭6小時巴士,抵達甘肅省天祝藏族自治縣夏瑪鎮西大灘鄉。之所以選擇這種平民的方式進入當地,是因為“參與服務隊,第一件事就是要放下所有的習慣,轉而去配合、去學習如何過當地人的生活”。程敏淑說:“一路從東部到西部,從沿海到山區,從都市到鄉村,我才知道出外打工的人,返鄉的路有多長,思念有多長。”

西大灘中學四面環山,有超過八成的學生寄宿在學校里,因為他們的家都在兩三個小時的路程外。孩子們多數出身農家,但這里降雨量少,農作物常常歉收,所以很多父母為了讓孩子繼續升學,都外出打工。用一個最直觀的數據可以說明這里的匱乏:當年西大灘的人均年收入只有約800元人民幣。

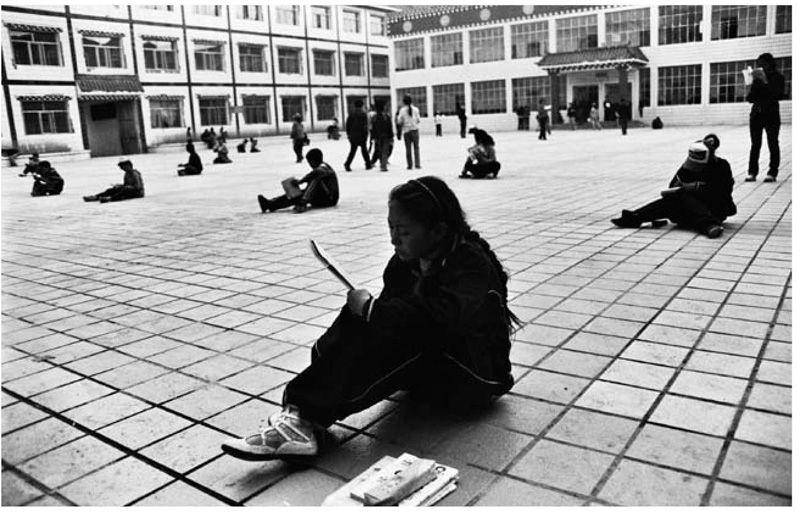

但就在到達學校的第二天,程敏淑卻看到了孩子們心靈上的富足。清晨五點半,她因為要上廁所而途經校園的草地,就被眼前的情景驚醒了。那時氣溫還不到十度,孩子們早已人手一本書,邊游走,邊背誦。“那個景象在我內心留下難以磨滅的印象,非常非常感動,同時又有一點慚愧。”

“臺灣很多小孩可能很早就被保護在很好的環境,從來也不會缺少什么,有很多自由的空間去探索。可是到最后,他們都探索完了,卻說‘我好像沒有特別喜歡什么或想要做什么。這就是城市的好跟壞嗎?城市就是會有很多資訊,但是資訊太多反而讓人容易迷失,然后就不會輕易地去做努力。可是西大灘的孩子是很義無反顧地努力,可能我某部分也很羨慕他們是那樣的環境吧。”

即使做了很多準備,寫了一個又一個備案,并且不斷地討論和演練,但要站上講臺的那一刻,程敏淑仍然忐忑不安。沒想到,孩子們是那么踴躍而熱情地搶著回答問題,他們尊敬師長的態度更讓她感受到學生的期待。晚自習時,當他們一個個擠到身邊問問題時,有一股很強的責任感浮現。星期六,孩子們一早要回家,志工們會陪著一些孩子走回去,順道去關心他們家里的狀況。這才發現,一個十分害羞的孩子對即將離開的他們有著那么多的不舍。

“有時候免不了問自己到底能給他們什么,但更感謝他們給我們的回饋。在我心中,其實他們也是我們的老師。我從他們身上再次學到了珍惜、知足與簡單的快樂,更在禮拜六孩子們帶我們去森林采野菇時,看到了他們對自然的熟悉。我們被孩子們照顧著。他們亦是以一種義無反顧的心態,如我們一般,卻挾帶著更大的力量。”

只不過短短的十天,志工和孩子之間就建立起深厚的感情。當時,程敏淑還不知道自己將從事這樣的工作,所以在分別時就在孩子們面前大哭。“我現在已經不會在據點哭了,可能就是上車后哭。我沒有覺得哭不好,因為那代表我很在乎他們。但我不想營造出離別時很悲傷的氣氛。我希望他們以后回憶起這一段是覺得很美好的。這段時間他們是很開心的,然后有一些收獲,這樣就夠了。”

人性的光輝照亮堅持的道路

2008年6月,程敏淑與志工到青海省玉樹州孤兒學校,7月到新疆維吾爾族自治區伊犁哈薩克自治州新源鄉烏拉斯臺牧業希望學校志愿服務。這時,她的角色已經從單純的志工慢慢轉變為領隊。她把甘肅西大灘、青海玉樹、新疆烏拉斯臺的經歷和感受寫進了《我們》。“我在這三個地方都有當過第一線服務的角色,跟很多孩子都有互動。但西大灘就真的是完完全全的第一次,所有沖擊性的思考都發生在那里,它擁有了某一個無可取代的位置。而玉樹是一個很特別的地方,我覺得我有話要說,我想要讓別人知道這個地方。”

從青海省會西寧出發要到玉樹,只有一條公路可走,就是唐朝時文成公主進藏時走的唐蕃古道。在18個小時的車程中,高度會一路攀升,甚至要翻過海拔5266米的巴顏喀喇山,志工得經受高原反應的考驗。地處偏遠的孤兒學校,卻有著“意外地好”的建筑和設備,光從外表看會讓人感覺不到他們的需要。學校原名叫“玉樹州藏醫孤兒學校”,校長尼瑪仁增原本是一名藏醫,為了拓展藏族人對藏醫的學習,他和幾位朋友籌辦了藏醫學校。但當學生陸續入學時,他才猛然發現,原來玉樹州里有那么多孤兒。他放棄了藏醫這個優渥的工作,開始全心奉獻于孤兒的教育。全校兩百多個孩子從進校后的衣食住行所有花費,至未來畢業后到外地念高中甚至大學的種種開銷,都是由學校提供。而這一切,都是校長一點一滴去籌款而來。這意味著,孤兒學校成立以來這二十年,校長的壓力從來沒有減輕過,而是隨著學生數增加而與日俱增。因此,學校并不是每年都招收新生,每次預備要招收新生時,也不能提前讓人知道。“因為許多人會帶著孤兒來說情,聽得我心也揪著緊了,可是進來的一個比一個還慘,然后我又會怨嘆自己的能力有限……”尼瑪校長說。

“這樣的無奈,我想是每位社會工作者都會遇到的,但我敬佩校長沒有被這無奈打倒,而是更踏實地去規劃未來的每一步。……其實在幫助別人前,最重要的是先認清自己:認清哪些是自己的期待與想象,認清哪些是自己的限制,并且認清什么是現實。”程敏淑在書中寫下這樣的感悟,這些都是經過時間的沉淀后浮現的答案,而在2008年其時,在志工服務上工作一年后,她正思考是否要繼續這份工作。“我以前跟一般人一樣,覺得付出了就要看到成果,比較沒有耐心,也覺得自己花了那么多心力,可是那個結果不是我要的。”讓她堅持下去的,是該年8月份印度之行的所見所聞。

“印度是一個世界的縮影,最好的跟最糟的你都能看到,而且不會有任何掩飾。我們花了蠻長一段時間摸索印度整個社會的情況,那時候認識了很好的當地的伙伴。他們帶我們去認識了很多不同的民間組織,比如說照顧艾滋病童的、麻風病人的、貧民窟小朋友的、街友的、垂死的人的,遇到了很多很有想法的人。我就會問他們在這個工作上的經驗,隨便問一下都是已經從事十幾年的,有的已經灰發蒼蒼,但依然活力四射。我就想,在那樣的環境下工作,挫折感其實會很大,為什么他們可以堅持下來?這個國家這么糟,可是她的人民有了想法之后,他們會很積極地采取行動,她的知識分子會覺得這是他們的責任。”

相比一般的社會工作,程敏淑在海外服務的過程中,看到了很多人性的光明面,看到很多人跟人之間很棒的交流、互相的影響,看到西大灘和玉樹的老師、印度的志工怎么定位他們的生命,這些都是支持她一直做下去的力量。無論在印度還是大陸,去家訪或是探勘組織,那些一無所有的人們,卻會毫無保留地把所有都拿出來分享。她難以想象如果在不認識他們的情況下,當他們出現在自己的城市里,她可以做到相同的程度。“我以前學校時代的朋友,現在會無法理解我做的選擇,因為他們覺得我沒有讓自己的生活維持在一個好的水平。可是我在海外看到他們做這件事是沒有任何保留的。我們之所以一直愿意去這樣的地方,是因為完全不覺得辛苦,我們的內心很充實。”

融入,必要時賦權

在漢語世界里,師長和朋友叫她小敏。在藏語世界,她的名字是“白瑪拉姆”(藏文音譯中文,“蓮花仙子”之意);在新疆,她叫“娜迪亞”(哈薩克語音譯中文,意為“唱歌好聽的人”)……每到一個地方,程敏淑都會請當地的孩子或朋友幫她取一個當地的名字,也慢慢學習他們的語言和文字。“漢語和英文是比較強勢的語言,可我們去服務少數民族或其它國度,當地有自己的語言和文字,并不是每個人的漢語或英文都講得很好。我們有蠻多次經驗,去學校服務時一開始老師都不太想跟我們說話,我后來發現,因為他們覺得自己普通話說不好,怕我們聽不懂。我轉而去想:為什么總要他們說普通話來配合我呢?就開始學一些當地的基本用語,這樣跟當地人互動時,很容易就能讓他們知道你的出發點,距離一下子就拉近了。”

語言只是一個面向,就在這樣的思考過程中,志工們一直調整著自己的行為,避免成為“先進”強勢文化的代表,把自以為進步的價值觀強加于別人身上,而忽略了對方的限制。例如在衛生習慣教育上,單純的出發點,卻可能忽略了游牧民族不能隨時取水使用的先天條件,以及傳統觀念下所形成的生活習慣。“微客有一個觀念:如果沒有我們,他們可能還比較開心點,除非我們就是他們當中的一分子。如果你完全否定你在那邊的生活,怎么可能去幫助他們?在掛上服務或付出的名號以前,我們得先學習與他們‘同在。同在,不只是和他們吃一樣的食物,過一樣的生活,而是更進一步去了解他們為什么這樣生活,并且接受他們的生活方式。若不放下自以為是的優越感,不論給予什么,都只是強加在對方身上罷了。”

讓別人感覺和他們“在一起”,這件事情有一種魅力。印度“拯救童年運動”的創辦人凱拉許·薩蒂亞希說,臺灣的志工很特別,無論到了哪里,很自然地就成了當地人。在與程敏淑洽談“友善兒童村莊計劃”時,他進一步指出,這樣的特質,可以讓服務對象與志工本身,都看到自己的能力,特別是“掌握和改變現狀的潛能”。

“我們不要去改變當地的價值,可是當有些問題已經違背人與生俱來的權利時,我們就要去改變。這也是兩本書之間的落差,在《尋找角落的微光》里我沒有否決這個心態,因為印度的社會條件是不一樣的。”程敏淑說。

印度,這個以左右擺頭表示贊同的國度,處處都是對立并存的景象,隨時給旅人爆炸性的沖擊。雖然背負著“系統性的失敗”的原罪,但印度的社會工作者一直用他們的努力和耐心試圖翻轉現狀。

凱拉許,這位兩次獲諾貝爾和平獎提名的人權斗士,他所創辦的“拯救童年運動”是印度第一個旨在消弭童工、兒童販運問題,并提供免費教育機會的組織。自1981年至2011年8月,組織共成功解救童工八千七百多名(印度童工總人數高達六千萬名,占總人口的6%)。凱拉許認為,印度的童工問題不是單獨存在的,而是“文盲”、“貧窮”、“童工”三者互為因果。所以在解救童工以外,還以“友善兒童村莊計劃”保障孩子的受教育權,讓他們有自己發聲的管道;附屬在此計劃下的婦女職業訓練計劃和公平貿易平臺則為了解決貧窮問題。

德里,作為印度的首都,有一千八百萬人口,而無家可歸的街友有八萬八千多人,其中85%為男性,6%是女性,9%是兒童。導致男性遷來城市的主因是失業和貧窮,離家女性多半是被欺凌或因家暴而逃出來,兒童則大部分是由于沒上學及被送去當童工。他們餐風露宿,但并不懶惰,幾乎每個男人都有工作,到建筑工地扛沙搬磚、修橋鋪路,他們為城市砌起一座座的高樓,或是做那些骯臟低下沒人要做的工作。但由于印度沒有統一的身份證系統,若沒有固定地址,幾乎無法辦任何證件,街友們因此連基本的投票權都沒有,在政府眼中,他們比貧民窟居民更沒有存在價值。達南杰、蒙蘇、阿修克,他們先后組織了“街友倡權團體”和“貝格哈基金會”,旨在喚醒街友的自覺和為他們提供服務。

印度的社會工作者在賦權給弱勢族群時的出發點和態度,提供給程敏淑不一樣的思考角度,她第一次發現,憤怒原來可以是正向的力量。“印度的機構讓我學到一件事:他們為什么會這么激進?因為他們覺得那是人的基本權利。但他們知道自己不需要承擔所有的責任,所以就用種種的手法讓政府去負責。在動員、倡議、服務的時候,他們除了自己照顧街友或被救出來的兒童以外,還花了很多時間透過法律的途徑跟政府對話、提出要求。在解救行動中,他們都要邀請到三種人物——警察、記者和某政客大官——同時出現。政客需要簽署一份文件,承諾當日被解救出來的童工都會獲得政府對他們工作年資相當程度的工資補償和家庭補助。機構也促成立法禁止童工,讓兒童有免費的受教育權。他們知道,這個前提不是機構要給,而是政府要給,這是政府要做的,你不能逃脫掉這個責任。當然也不是一下就會成功,他們花了很長時間在等待上。但這就是非營利組織要去學習的事情。”

出走,是為了再回來

“我想要接觸不一樣的事物,去看臺灣以外的環境。但我不想去大國家或大城市,那是大家都向往的地方,但也是很多人已經重視的地方,我想看不一樣的角度。”這是程敏淑在畢業時對未來工作的想象,后來海外志工的工作確實給了她很不一樣的看世界的角度。

她笑說,每一次回到臺灣腦袋都會變慢,有一陣子剛從新疆回來,騎車時都會想象自己騎著馬在柏油路上,覺得城市的生活不真實。“因為那就是兩個世界,但這反而讓我更知道我對很多事情沒有那么在乎。”后來有一些零零星星的旅游經驗,例如跟同行的朋友一起去菲律賓長灘島4天,風景非常好,海灘很美,每天吃超好吃的食物,享受各種放松的方式。“我們當時都沒有說,可是回來后分享,都覺得好空虛,我們不想再參與這樣的活動了。”

程敏淑說:“我一直在出走去服務的過程中,不斷地想要看見生命的本質與意義,更努力地將我們所看到的許多弱勢族群正面臨的殘酷現實,與我衣食無虞的生活拼湊在一起。這是截然不同的世界,但,這也是同一個世界。必須要有這樣的認知,你才會有一個正確的生活態度。”這樣的體會是相通的,只要看過不一樣的世界,改變就會默默地發生。家長寫信告訴她,原本不懂惜福的孩子服務回來會幫忙掃地、洗碗,對立的親子關系也改善了;物質條件很好的老師,不斷地回來當志工,他們說,要調整自己的一些重心;一起出隊的朋友,即使現在工作了,每隔兩年還是會專門休假回來服務,“這對他們來說是充電。因為他們覺得工作的環境很狹隘,身邊的人看的永遠是眼前的利益,可他們有過服務經驗后放的角度已經更寬了”;有一個參加過很多次的志工跟別人分享服務經驗時會說:“來這里不是去改變世界,而是可以改變你自己。”

“我們為什么會一直讓志工的人數成長?因為我們覺得,很多臺灣人對世界的關心或認識是很狹窄的。你聽別人講的,你看別人寫的,那都是別人的。唯有當他真的走出去,才會開始不一樣。我們除了認為自己是服務一些據點的團隊,也會覺得對于這些青年在某個部分有一個責任,希望利用14天創造一些可以留在他生命中的東西。”

海外服務常會面對一個質疑:“為什么服務要特別跑到海外去呢?本地還是有很多需要被關心的人啊。”程敏淑說:“做服務的態度和原則,無論在海外還是在臺灣,都是一樣的。我們希望志工回來以后對社福持續關注。因為有很多志工可能因為經濟、工作、生活等原因沒辦法再去,可是他對社福已經有了一個態度,建立起某個認識,我們會鼓勵他在自己的社區、自己的城市做服務。其實我們去到海外,也還是做社區服務。那為什么要到海外?到海外,有一種沖擊,有一個完全不一樣的世界,你的擴展會更大,然后把那個視角帶回來,像我們現在去臺灣的偏鄉,才會比較知道怎樣更適切地提供幫助。”

微客在臺灣的南投縣魚池鄉、屏東縣滿洲鄉等偏遠山區也有服務據點,服務對象是低收入戶的原住民小朋友,針對他們學習上的弱勢,志工會協助課輔。“臺灣的偏鄉缺乏的其實不是硬件,而是軟件,可是大家總是一直在提供硬件。我們比較強調用志工的方式去協助,這是我們比較擅長的。大哥哥大姐姐有很多不同的經歷,我們希望能給小朋友不一樣的看世界或學習的方式。”

大學念英文系時,程敏淑在一些課程上學會如何重新解構世界,開始對“理所當然”產生了質疑。“我們的觀念都是被架構出來的,喜歡什么、討厭什么、認為什么是好或壞、對或錯……都是被默默地塑造而成。上文學課時老師都會問:你覺得現實人生比較真實還是文學比較真實?在某個程度上,確實是文學比較真實。我眼前所見可能很多都不是真實的,我要再去看到后面的東西。”她很喜歡閱讀世界議題和弱勢文化有關的小說,因為小說不會強迫閱讀者選擇單一的價值觀,但從故事中可以發現很多細節與真實。

程敏淑說,會參與志工服務的人都有一種特質:很愿意去擴展自己,想要跨出自己的熟悉圈。我不免想到,第一次閱讀自然寫作時的心情,那是同一個世界,卻是從未真正接觸和了解的角落。一如她筆下要告訴人們的大陸邊陲與鄰國的故事,自己又何曾知曉?我想,她之所以要記錄,也是為了打破某些“理所當然”的視而不見、妄下判斷與冷漠。她說:“我仍然深信,只要是我們見過的事,不論以何種形式,我們都能超出自我去觀想和思考,進而產生改變的動力。”