以漫畫介入社會

千禧年前,香港獨立漫畫早已默默耕耘。有較小眾的如利志達的《同門少年》、獨立漫畫雜志《退地》和《曱甴》等。亦有在報刊刊載的溫馨小品,如草日的普普阿三、麥家碧的麥兜等。同時,香港的政治漫畫人亦在紙媒上努力躬耕,以漫畫諷刺時弊,尊子、馬龍等都是大家熟識的名字。

進入21世紀,香港的獨立漫畫人更是集百家之大乘:他們既如實驗漫畫,嘗試各種形式和語言上的突破和實驗;亦具本土意識、人文關懷,他們吸取政治漫畫的養分,以漫畫反映社會狀況,更探索以漫畫為弱勢發聲、介入社會的可能;同時他們亦如麥兜漫畫般進占主流,在報紙/潮流雜志有專欄,有廣告商和商場的合作機會,亦有漫畫人物周邊產品的開發。他們并未因身處主流而影響獨立性,作品不避各項社會議題,或直接諷刺時弊,或以漫畫呈現社會、探討問題,甚至以漫畫來展示另一種價值觀和生活模式的可能。除此以外,他們亦會就一些社會議題自發創作并在網絡上作個人發表,或為他們認為值得支持的活動/非營利機構繪畫漫畫。

近兩三年,香港獨立漫畫又再有新力軍。公民意識覺醒、網上平臺流行,造就人們在網上發表與社會及政治相關的漫畫。其內容抵死啜核(注:幽默詼諧、到位),惹得網民紛紛轉貼、流傳,并被主流媒體吸納。

以下為讀者簡略介紹“新漫畫運動”(此概念由湯禎兆于2008年提出)及后的部分香港獨立漫畫人,一窺他們如何以漫畫介入社會:Stella So

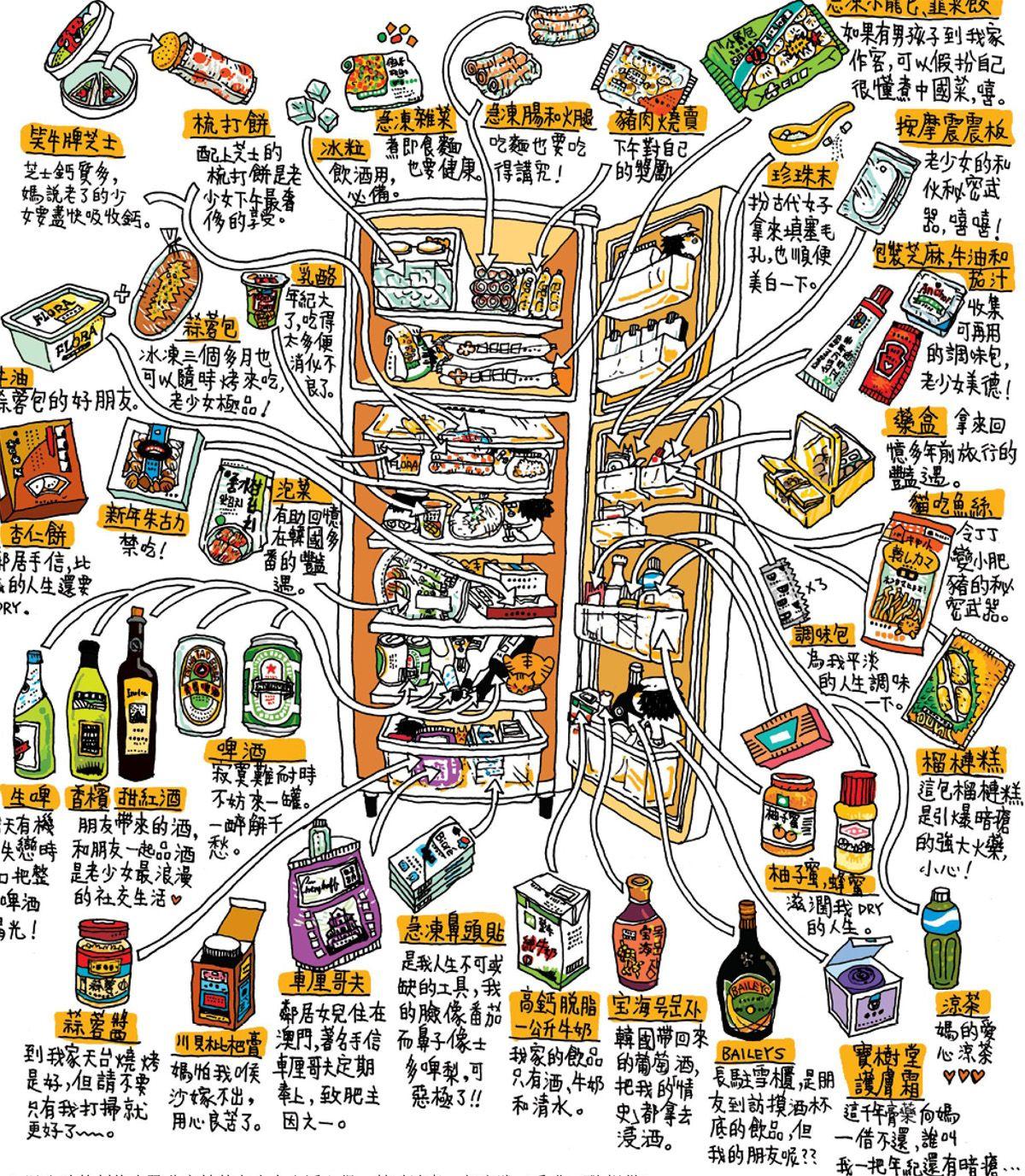

Stella So的作品有兩大主題:老少女和老舊建筑。

《老少女基地》繪畫Stella本人的“老少女”生活點滴,示范單身獨居的大齡女子也可以生活得豐盛。方法是擺脫主流媒體的教導,不再單靠購物來豐富生活、依賴戀人來給予溫暖。

她常自己動手動腦筋豐富生活:在街上撿拾各種寶貝(包括她的貓)、DIY家具擺設、種植、煮食、拉筋舒緩工作疲勞……她在畫中更生動地繪出制作步驟,鼓勵讀者一起實踐!

而溫暖的關系,則來自舊建筑老社區的人情網絡。她的《粉末都市》中大多是大幅大幅的跨頁圖,乍看或許不太像漫畫,但她筆下的唐樓永不缺少窗戶內家家戶戶的日常生活風景,它們就如漫畫的一個個黑框,會吸引你慢慢地、一格一格窗戶地讀下去,品味當中生活的自在與鄰里感情。Stella要呈現的,不僅是舊建筑之美,更是此等建筑/城市規劃里所孕育出來的鄰里關系、地區網絡、空間運用、人情友愛、互助關懷、寬容互信……

大概是出于對這種活潑社區和美好生活的愛,她亦為不少街道保育運動作畫,軟性地告訴人們,這些社區有著比發展和經濟更有價值的意義。

楊學德/阿德

或者大家都是被《麥兜響當當》中的丑樣同學嚇著而認識楊學德,但其實他功力深厚,首本漫畫集《錦繡藍田》中,他以其繁雜多彩狀似零亂卻又描繪細致的畫風,利落地說出七十年代的屋邨(即公營房屋,由政府興建管理并以低廉租金租予低下層市民)人事情懷,叫人驚艷,有“中國當代農民畫的香港沉郁都市版”之稱。

其后他在潮流雜志和報章開專欄,并結集成《標童話集》和《不軌劇場》系列。每星期一次的專欄除了可讓他在漫畫語言方面多作嘗試,內容亦天馬行空:“做乜唧啲夢”(注:哪門子的夢)畫下他奇怪的夢境;“膠報”則畫出世界各地不知真偽的奇珍異事……他亦創作了不少角色如威珍、孖佬兄弟等,搞笑地呈現香港草根生活文化;近年他又創作了“小主人”——一個全球最富有的小朋友——來諷刺有錢人/港孩不懂人間疾苦。

說到底,你我都只是尋常百姓,楊學德的畫筆不求俊男美女卡哇伊,反而呈現丑樣麻甩(注:粗俗)無聊戲謔繁雜零亂,而這,才是你我的日常。

智海

智海大學念營養學,以自行影印發表及投稿開始漫畫創作。沒有學院背景的他,視野更廣闊自由。他覽遍歐洲獨立漫畫并引介給香港讀者;亦關心兩岸三地的獨立漫畫發展,除引介大陸、臺灣作品,也曾與歐陽應霽合著香港獨立漫畫家訪問集《路漫漫》。智海早期作品中有大量的漫畫語言實驗,例如堅持重新繪畫重復的畫面,逼使讀者仔細閱讀并思考其中的意義。他又會思考漫畫的可能性和社會意義。他嘗試以漫畫引介文學,除了為文學作品繪畫封面/插畫,亦曾與臺灣作家鴻鴻合作小說繪本《灰掐》,與江康泉一起“騎劫”香港文學——取文學作品中的意念再創作自己的漫畫作品。他曾把社會議題寫入漫畫,也會在接受商業委托時考慮自身的社會責任。

智海早期漫畫如《默示錄》等,無論繪畫風格及故事均沉郁陰冷,人物孤僻,呈現都市的落寞與疏離。近年作品《花花世界》系列則一改筆鋒,變成顏色溫柔明亮的溫馨父女日常。然而智海骨子里的批判意識仍在,但面對當代環境生態社會政治上的種種不濟,“花花”以正面開朗的生活態度應對,簡約生活、親近自然、善待身邊的人和(動)物、履行公民責任……在在提醒我們,由自己來開始改變的可能。

小克

小克的創作廣泛,既是漫畫家,又是插畫家和填詞人。他的漫畫專欄反映了他的特色:或是全版以一幅圖配大段文字,或是改寫歌詞配上漫畫成紙上MV。這亦為漫畫專欄拓寬了定義。

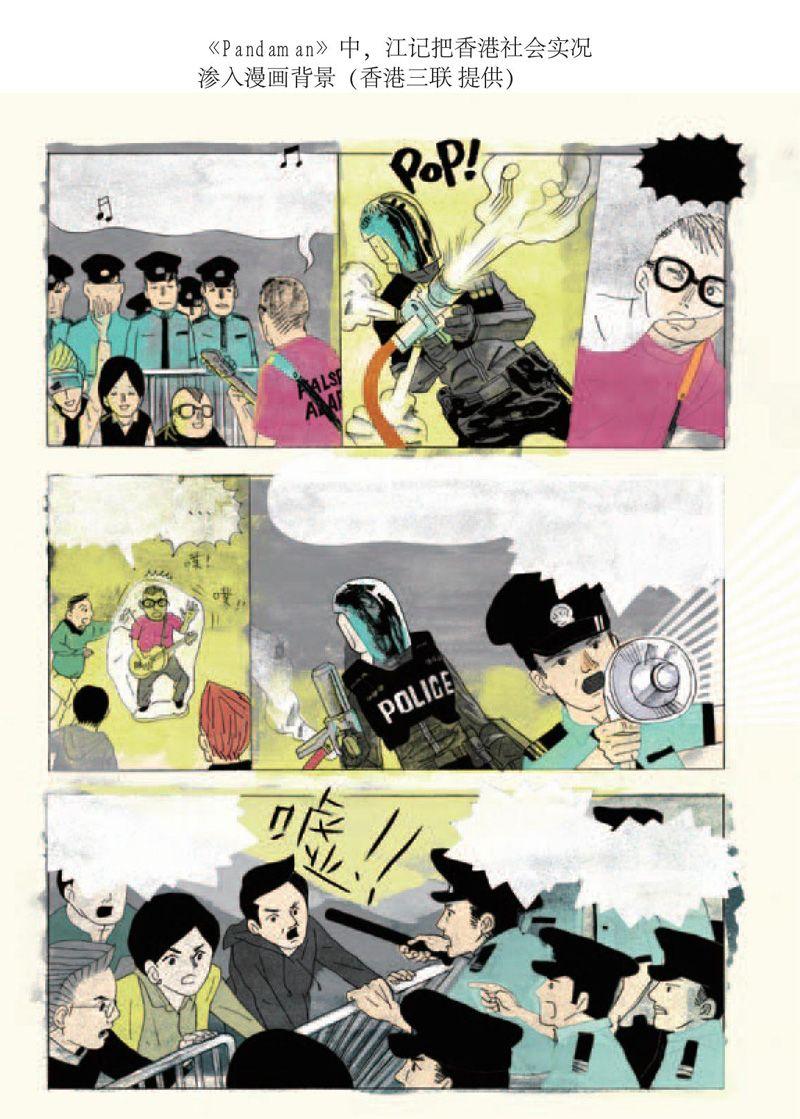

他的題材風格多樣,是漫畫全才。在《偽科學鑒證》中,可以看到他以嚴肅筆調畫“serious series”感嘆歲月與人情,以Q版的“Panda&Amanda”展示戀愛中的女生的野蠻與可愛;以香港著名大廈為造型的“維港巨星”機械人的故事述說香港文化與時事,又以胖嘟嘟的“聾貓”盡情搞笑玩同音字;他會畫下他與他的兩只老貓金銀婆婆的溫馨生活點滴,又會嘮嘮叨叨畫下“十大最憎”、在專欄中批評或嘲弄香港過熱的樓市或失智的公共設施設計等等。

Cuson Lo

Cuson原是插畫師,亦有畫不同種類的漫畫,其中以政治漫畫最為人熟悉。他一改以往的政治漫畫家只能被動地在報紙專欄發表的模式,以Facebook為平臺,無需理會報章的時間或篇幅限制,更為活躍自由地主動發表作品。除了針砭時事,他亦能自主地為他所支持的政治人物/事件作畫宣傳。這些作品亦成為了那些運動中重要的文宣。

他的時事漫畫更為他帶來開創先河的工作,成為免費報章am730的駐報漫畫家。延續Cuson的漫畫對時事的有機和能動性,駐報漫畫家不同于一般專欄作家,并不是畫特定的專欄,而是把新聞與漫畫結合,是報業與漫畫界合作的新嘗試。

阿涂/胡手然涂

阿涂最早活躍于香港流行的討論區“高登”,并發表《高登神獸卡》。《高登神獸卡》參考自大陸網民的十大神獸的概念,惡搞網絡術語/香港俗語。他把俗語改成神獸名字,以日本動畫中常見的游戲卡為藍本,為神獸設計樣子和屬性。作品在網絡廣傳,風頭一時無兩,影響所及,當時在網絡上發表近況的人都以“鳥”代“了”(廣東話中二字同音)惡搞一番。

成名后阿涂持續關心網絡創作自由、香港政治生態、地產霸權及捍衛粵語文化等事宜。他在雜志發表《神獸漫話》,讓他筆下的神獸一只只登場,以搞笑的短篇漫畫諷刺時弊。他亦著有《謎圖小學雞》,以流行的畫圖猜字App“draw something”為藍本,讓讀者在看圖猜謎間認識廣東俚語諺語。