從春節符號談文化傳承與創新

潘魯生

(山東工藝美術學院,山東 濟南 250014)

從春節符號談文化傳承與創新

潘魯生

(山東工藝美術學院,山東 濟南 250014)

春節是中華民族參與度最高、最隆重的節日,其文化的意義往往通過一定節俗活動體現,文化符號是其中重要的組成元素。符號不斷豐富變化的形態和延續不斷的深層內涵,是把握春節文化傳承與創新的重要內容。深入分析當前“春節符號”存在的主要問題,以“中國結”在春節的應用和發展為例,探討現代生活空間里春節文化的傳承與發展問題,有助于將宏觀的文化視野和具體的創新舉措結合,形成春節文化傳承與創新的建議。

春節符號;中國結;傳統文化;生活方式

經過幾千年傳承發展,春節成為中華民族參與度最高、最隆重的節日。當前,“春節”一年之始的意義和家庭團聚、情感交流的意義最為突出,已成為重要的標志性節日,作為天地自然和人生的節點,通過人們集體參與,實現普遍交流,獲得共存經驗。從根本上說,內在的精神文化需求是春節綿延不斷的發展動力。

在實現過程中,春節文化的意義往往通過一定的節俗活動體現,文化符號是其中重要的組成元素。符號不斷豐富變化的形態和延續不斷的深層內涵,是把握春節文化傳承與創新的重要內容。深入分析當前“春節符號”存在的主要問題,以“中國結”在春節的應用和發展為例,探討現代生活空間里春節文化的傳承與發展問題,有助于將宏觀的文化視野和具體的創新舉措結合,形成春節文化傳承與創新的建議。

一、當前“春節符號”存在的主要問題

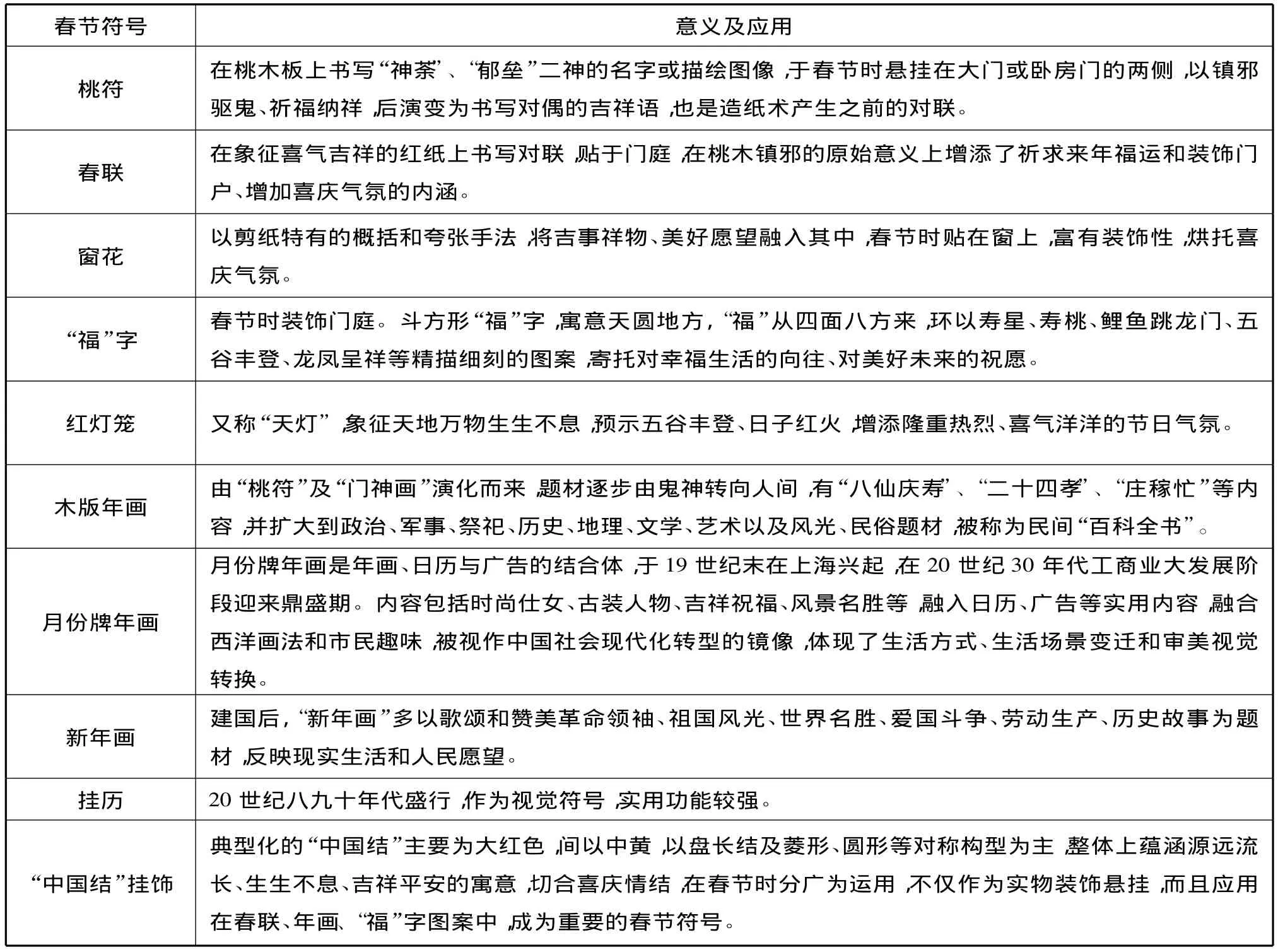

傳統春節符號由門神、桃符、春聯、年畫、窗花、“福”字、生肖、燈籠、爆竹等構成,色彩以紅、黃兩色為主,包含敬神祭祀、求吉納福、辭舊迎新、歡樂喜慶等民俗內涵,增強節日氣氛,傳遞文化信息,是春節文化精神、民族思維與行為方式的符號化呈現,是節日文化傳播的重要載體。當前,“春節符號”存在的問題主要體現在以下幾個方面:

(一)對“春節符號”意義的認識存在不足

文化是一個民族的心理、趣味、知識、信仰、價值、道德、風俗、習慣的綜合構成,符號是其概括和表現。例如,圣誕節世界性的廣泛影響與文化符號的作用緊密相關。圣誕節在中國社會已形成普遍影響,每到圣誕節,“圣誕老人”、“圣誕樹”、“圣誕禮物”、“紅綠搭配的圣誕色彩”等組成的視覺符號豐富多彩,城市里節日氣氛濃厚。但中國目前的基督教徒大約有1600萬,占全國城市人口總數的比例不到3%,真正因為圣誕節背后的精神意義而慶祝圣誕的人群數量并不龐大,人們接受了圣誕節豐富多彩的形式,把它看成是一個溫馨的冬季節日。可見視覺符號對節日文化傳播發揮了重要作用,反觀春節符號,對其重要性的認識應當加強。

(二)“春節符號”體系亟需發展

長期以來,春節視覺符號發展主要處于自發狀態。從巫祝色彩濃郁到民間喜慶氣氛增強,以及近現代以來反映現實、傳遞信息的實用功能逐步增強,作為民間文化的符號化體現,融合繪畫、文學、手工藝等多種藝術形式,經過了較為穩定的傳承、演化和發展過程。

各種春節符號的意義及應用

這一系列視覺符號在當前春節文化中仍不同程度留存,具有深厚積累和較穩定的延續性。同時,由于部分符號功能相同、相近,呈現出更迭趨勢,例如從“桃符”到“春聯”,從“木版年畫”到“月份牌年畫”、“掛歷”以及當前的“中國結掛飾”等存在更迭替代,意味著符號功能亟待豐富,需進一步轉入設計和選擇的自覺狀態,在已有符號基礎上,就春節符號的形態和功能,體系化地加以完善。

(三)“春節符號”的文化內涵不夠豐富

當前,傳統視覺符號雖不同程度保留,但伴隨電子技術和商品經濟發展,其工藝、材質、形式等均發生不同程度變化。電子印刷的春聯、卡通化的生肖圖像、電腦刻印的窗花、“福”字等,在更加快捷廣泛傳播的同時,不同程度地消解了原有底蘊和意味。應該說,科技對生活方式的影響勢必影響文化符號構成,但文化精神要堅守,文化內涵要進一步提升,春節符號體系的設計和建構,是民族心理、民族精神的闡釋、塑造和傳播,如何在形態變遷的過程中保留豐富的內涵和韻味,是春節符號發展的重要問題。

(四)“春節符號”的傳播功能有待加強

考察其他具有全球性影響的民族傳統節日可以看到,其視覺符號在具有核心文化內涵的同時,往往進一步通過設計師和生產商外化為產品,進入商品流通領域,通過全球性貿易活動帶到世界的各個角落。人們在購買商品過程中,接受其符號意義,節日文化通過商業消費得到有力傳播。同時,影響較大的節日文化,其視覺符號往往與儀式、音樂、文學等其他文化符號呼應、結合,形成更強的感染力。從根本上說,符號的首要功能在于展示和傳播源文化,并以共有的價值觀念和行為規則約束或聚合不同文化背景的受眾。我國現有13.39億人口,且海外華人已超過3500萬,分布在世界各地120個國家和地區,在春節文化廣泛傳播的過程中,視覺符號具有更直接的識別度,可以有效發揮文化凝聚和輻射作用,春節視覺符號的傳播功能還應進一步增強。

(五)“春節符號”創新設計和研究是時代命題

目前,關于春節符號深入的、體系化的理論研究尚顯欠缺,春節符號創意還缺乏足夠的文化高度,需立足春節民俗和當代生活方式,進一步發掘運用豐富的春節傳統文化,借鑒傳統圖式,加強春節符號設計和研究,包括形象化的形態創意和功能定位等符號理論研究,使春節符號成為傳統節日現代傳承和推廣的重要媒介。

二、“中國結”春節應用及案例調研

近年來,“中國結”在春節的應用是較為成功的案例。從歷史上看,編結技藝古已有之,早在春秋戰國時期,繩結即已擺脫實用“羈絆”,或與玉環等組合,作為祥瑞飾物,集裝飾、比興于一身;或用于器皿絡紋,以相對獨立的審美姿態進入裝飾領域。明清時期,繩結裝飾應用更廣,在轎子、窗簾、彩燈、帳鉤、折扇、腰帶、發帶、花籃、項墜、香袋、荷包、煙袋等諸多日常生活用品上,都有繩結裝飾。

雖然編結吉祥物一直流傳在祭祀、典禮和節慶空間中,但真正將“中國結”符號化、典型化,集中用于春節節慶,是近20年的事。人們結合精神需求把“中國情結”加以放大,在春節時分廣為運用,不僅作為實物裝飾懸掛,而且應用在春聯、年畫、“福”字圖案中,切合喜慶情結。典型化的“中國結”主要為大紅色,間以中黃,以盤長結及菱形、圓形等對稱構型為主,蘊涵源遠流長、生生不息、吉祥平安的寓意,既是對傳統節慶符號的傳承,也是當代春節視覺符號應用的成功案例。

(一)“中國結”傳統圖式富有中華文化內涵

正如張道一先生所說:“中國文化源遠流長,許多細小的事物在國人眼里都可能是具有豐富的內涵。一條司空見慣的繩子,不僅因材質、做法和用途的不同而分別稱呼,并且由此引申出很多詞語,若將繩子編結,還會成為一個藝術的系列,并賦予深刻的寓意。在此時它已經遠遠超越了用作捆、扎、系、綁的功能,演化為意識形態。”可以說,“中國結”是豐厚傳統文化基礎上的創意和創新,是具有象征意義、凝聚力、感染力和傳播力的民族文化符號,這樣的符號傳承和創新也是繼承和發展傳統文化、發揮其影響力和輻射力、增強文化自信的積極實踐。

(二)“中國結”豐富了“春節符號”體系

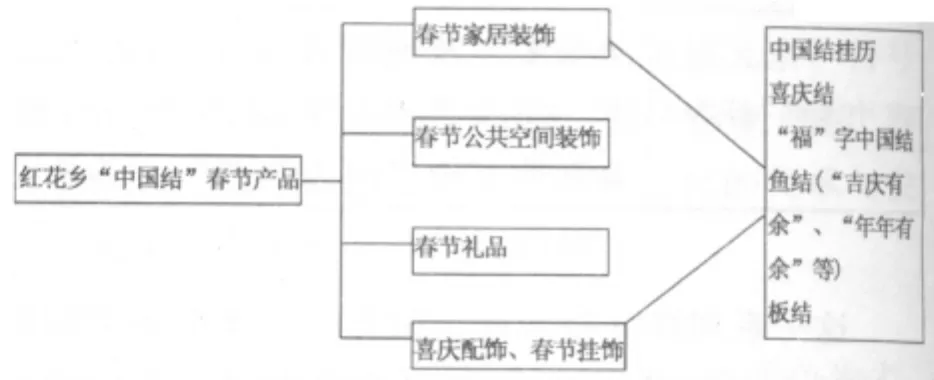

“中國結”在應用和傳播過程中不斷豐富和發展,以被稱為“中國結藝之鄉”的臨沂市郯城縣紅花鄉為例,當地農民在繼承傳統編結技藝的基礎上,自發開展結藝生產,尤其面向春節等節慶市場不斷創新,目前已由農耕社會用作傳統服飾和器物配飾的盤扣、絳子等編結物件配飾,轉變為體現春節文化的節日掛飾以及包括家居飾品等幾個門類在內的1000多個花色品種。其中,面向春節市場的“中國結”產品有中國結掛歷、喜慶結、“福”字中國結、魚結(如“吉慶有余”、“年年有余”)、板結等,廣泛用于家居裝飾、晚會現場及酒店商場等公共空間裝飾、服裝等喜慶配飾、春節禮品等,滿足民眾追求喜慶祥和、吉祥富貴、年年有余的節日企盼。

山東臨沂郯城紅花鄉“中國結”春節產品

(三)“中國結”作為春節符號得到有效傳播

“中國結”納入當前節慶空間,得到廣泛傳播。以山東臨沂郯城紅花鄉“中國結”生產和傳播為例,一般每年8月開始陸續接到春節訂單加工生產,一直持續到大年三十。春節訂單主要來自沈陽、大連、成都、廣州、北京等大中城市的批發商,以及政府單位訂貨,同時,通過浙江義烏小商品批發市場和臨沂批發市場銷往全國各地,在北京、上海、青島、廣州等城市設立批發零售點,建立起覆蓋全國的市場網絡,部分產品出口美國、日本、韓國和南非等國家。目前,紅花鄉“中國結”面向春節市場的生產銷售占全國“中國結”市場的60%,遍布全國城鄉,在“春晚”舞臺、商場超市、賓館酒店等大型公共空間都能看到“中國結”裝飾,在城市、農村的百姓家庭中,也是大家喜愛的節日裝飾和春節禮品。

(四)“中國結”生產有效帶動了農村經濟和文化建設

山東臨沂郯城紅花鄉“中國結”國內市場網絡圖

當前,“中國結”生產主要在農村,對傳統技藝的傳習和發展,有效促進了傳統文化生態建設,增強了農民的文化自信和認同感,推進了當代農村文化建設。同時,“中國結”等手工藝生產,直接帶動農民增收致富,創造了顯著的社會效益。

例如,臨沂紅花鄉“中國結”生產自20世紀90年代發展至今,已形成一定規模。現有“中國結”專業生產村20余個、經銷公司6家,帶動從業農民2萬人,占全鄉總人口的1/3。從業者多為女性,既有承擔家務農活、帶孩子的青年婦女,也有體弱、勞動力不足的中老年婦女,以及殘障、病患、孤老等弱勢人群。利用春節前農閑時間,或居家編結,或集聚房前屋后,邊聊天邊生產,在獲得經濟收益的同時,也有較高的幸福指數。在經濟收益方面,春節往往訂單量大,加工點數量比平時增加1/3,大多在周邊鄉鎮以及棗莊、萊蕪、濟寧、淄博、東營等地增設作坊,帶動加工人員數量比平時增加一倍。據統計,2010年紅花鄉中國結手藝產業產值3200萬元,產量4000多萬件,帶動從業農民人均增收9800多元。2011年紅花鄉中國結手藝產業產值預計達3800萬元,產量4800多萬件,帶動從業農民人均增收11000多元。其中,春節市場的“中國結”產量占全年總產量的60%,產值占全年總產值的2/3。目前,春節市場已經成為紅花鄉“中國結”的穩定市場,極大促進了“中國結”手藝的傳承、創新和發展。當地農戶表示,最初從事“中國結”生產是種嘗試,經過多年發展,特別是春節穩定的市場給大家以極大信心,帶來了新的發展空間。

可見,“中國結”不僅在應用、傳播和接受過程中,發揮了符號感染力和凝聚力,而且其生產加工本身就是對傳統文化的繼承和發展,農民傳統手藝得到應用,“中國紅”、“中國情結”、“中國元素”得到廣泛認同,這一文化符號的傳承、傳播和創新過程為充實發展春節文化符號提供了有益的啟示。

三、關于春節文化發展的建議

設計和研究春節符號是繼承發展春節文化的一個著眼點,因為對一個核心符號的認識、記憶和感情,關聯的是符號背后的文化內涵和生活方式,可以通過設計和研究,以民族的基本思考和表達為基礎,通過吸收轉換、自我內化或外在表達,為文化發展創造一個可持續的活態的呈現形式。同時,從整體上看,春節文化傳承與創新還需要宏觀視野和切實舉措,就此提出以下幾點建議:

(一)建立國家文化戰略,啟動春節文化工程

春節文化是中華文化的重要組成部分,應將之納入全局性的國家文化戰略。加強國家文化戰略研究,在具有經濟戰略的同時,為中國的國家文化戰略謀篇布局,從長遠著眼形成文化長期發展的決策,對文化發展的目標、途徑和實施方式進行整體性的謀劃。建議“國家文化發展戰略”研究從以下幾個方面展開:第一,深入思考國家意識形態意義上的文化戰略,把握文化建設與經濟建設、政治建設的關系,目標是增強國家意識形態意義上文化發展的主動權,打造高端文化和時代經典,打造國家文化形象,形成國家對外文化交流的主體地位;第二,深入研究公共文化服務體系建設問題,從國民素質提升、國民精神文明建設的意義上,加強公共文化服務體系建設的研究與實踐;第三,全面研究中國文化影響力與傳播力的建設問題,以文化產業為重點,發掘文化在轉變經濟發展方式、調整產業結構中的作用,在維護國家文化安全、滿足人民群眾需求、打造經濟發展新的增長點和支柱性產業的實踐中,增強文化的影響力和傳播力。同時,具體在春節文化工程方面,全面加強春節文化研究,解析春節文化要素,在系統梳理的基礎上,組織專業力量就相關要素的創意、生產、推廣等進行專題研發,形成實施建議。

(二)保護春節民俗,弘揚傳統美德

對群眾喜聞樂見的傳統民俗,以積極態度加以保護。建議圍繞春節民俗活動,加大力度弘揚傳統美德。老百姓過年講究團圓、和美,年俗中包含了許多美好的期望和價值觀,應當將春節作為重要的時間節點加以宣傳和弘揚。例如,啟動年度性的“崇尚和諧,崇尚孝順,崇尚團圓”家庭評選活動,在春節時揭曉,營造老百姓崇尚孝順、喜歡團圓、期盼和美幸福生活的大氛圍,塑造符合新時期和諧社會氛圍和優秀傳統美德的形象和方向。

(三)加強農村文化建設,保護春節文化生態

農村是我國傳統文化和社會的基礎,是國家的基層社區,保留了傳統文化的根脈,與當代中國的文化建構、經濟和社會發展具有血脈聯系。一直以來,許多春節傳統民俗保留在農村,春節節日產品生產也主要在農村,傳承和發展春節文化應當與加強農村文化建設相結合。既要全面認識和把握農村文化資源,建立文化生態視野,使文化建設與農民生產生活相結合,使春節民俗相關的優秀傳統文化得到保護和傳承;同時,要圍繞節慶文化,加強城市、農村文化互動交流,促進保留在農村的傳統民俗弘揚和發展,并推動城市創意和知識信息向農村流動,活躍農村文化。具體可舉辦“百團千鄉大舞臺”等文化活動,通過傳統戲曲、曲藝等多元化的文藝表演和交流,促進城鄉春節文化交流發展。

(四)完善春節符號體系,振興中國手藝文化

使春節符號體系成為中華文化形象的重要組成部分,在充實完善過程中,與人們關于春節的心理期待相呼應,包括汲取傳統文化中豐富的藝術語言,關注人們當下的審美期待,以象征性的符號表現生活的智慧和美好的希望。既要在形態上保留民族風格,又要符合當前的生產和生活方式,使傳統文化、民俗研究等與當代生活、設計應用對接,加強實用、審美等意義和功能的開發,充實完善中國春節的視覺符號體系。同時要積極促進春節符號傳播。接受和傳播既是自然而然的過程,也需要積極的宣傳和推介,應當使春節視覺符號成為朝氣蓬勃、積極向上、和諧幸福的精神象征,在傳播中華文化和價值觀的過程中發揮作用。從這個意義上說,商業消費的傳播渠道、衍生產品開發等應當受到重視,這往往是春節符號世界性接受和傳播的重要途徑。同時,在春節符號實物化的過程中,可帶動中國手藝文化傳播和相關工藝美術產業發展,可以此作為切實的著力點振興中國手藝文化。

(五)加強傳統文化教育,促進春節文化傳播

面向青少年及海外,開展春節文化教育宣傳活動。一方面,可將春節傳統民俗作為文化知識加以普及,設立體驗課程,讓孩子們參與制作春節的傳統工藝品、傳習春節禮俗,培育傳統文化情感,使春節文化成為國民教育的組成部分。另一方面,促進春節文化的世界傳播,可以在春節期間開展全球性文化交流活動,促進民間傳統文化團組開展活動,慰問各地華人,展示文化,展現善意,使春節成為文化交流和傳播的重要契機。可開展“春節文化課堂”、“民間文化團組春節行”等活動,促進文化交流與傳播,增強凝聚力和影響力。

總體上說,春節文化的現狀就是當前國人精神和文化現狀的集中體現,展開對春節文化傳統的自覺傳承和創新,具有重要意義。相信將春節文化作為中華文化戰略的有機組成部分,建立文化生態視野,發揮春節在傳承傳統民俗、弘揚傳統美德、展示國家形象、增強民族凝聚力以及加強農村文化建設方面的作用,會在落實過程中取得積極成果。

C912.4

A

1003-4145[2012]01-0084-05

2011-12-19

潘魯生,中國民間文藝家協會副主席,山東省文聯主席,山東工藝美術學院院長、教授、博士生導師。

(責任編輯:陸曉芳sdluxiaofang@163.com)