廣西旅游業結構變遷中的生產率增長效應分析

吳壽平

(廣西師范大學 經濟管理學院,廣西 桂林 541006)

一、前言

要素轉移推動著產業結構演進,進而影響生產率的增長(干春暉,2009),[1]而結構變化與生產率增長之間的關系可以用“結構紅利假說”加以說明(呂鐵,2002)。[2]“結構紅利假說”是基于要素流動而形成結構變化對生產率增長的貢獻,即投入要素從生產率低增長行業向生產率高增長行業流動時會促進總生產率增長(Peneder,2002)。針對這一假說,國內學者進行大量的實證研究,但是研究主要集中于結構變化的較高層次,絕大多數研究集中于制造業、三次產業、農業和非農業的結構變化對生產率增長的影響。鄭玉歆和羅斯基(1993)對中國1980-1990年的制造業結構變動對全要素生產率增長進行了實證分析,得出結構變動對生產率具有積極作用,而呂鐵(2002)[2]對中國1980-1997年中國制造業中勞動要素流動所帶來的生產率增長效應并不大。干春暉(2009)[1]對中國改革開放以來產業結構演進與生產率增長效應分時間段進行了分析,得出勞動力和資本對生產率的貢獻存在階段性特征,并且只有勞動力滿足“結構紅利假說”。郭克莎(1993)、胡永泰(1998)、蔡昉和王德文(1999)對中國的農業和非農業、三次產業之間要素流動的生產率增長效應進行了實證分析,得出結構變動中的生產率增長效應顯著。于此,也有學者將其擴張到別的行業或部門對假說進行進一步的檢驗,楊勇(2009)[3]對中國省域旅游產業結構變動和勞動生產率增長進行了實證分析,得出旅游產業結構的變動對我國各省份的勞動生產率增長具有明顯的差異性;同時,李靜文和喬小燕(2010)[4]在此基礎上將其資本生產率增長效應納入到分析框架中。但是,尚未有學者對像廣西這樣一個旅游資源豐富、特色濃的地區,并且具有不少壟斷性的旅游產業進行相應的研究,因此有必要對廣西旅游產業變遷中的生產率增長效應進行實證分析,為廣西旅游業的產業結構調整和持續發展提供制定相關政策的依據。

二、方法介紹與數據說明

(一)偏離-份額法(Shift-Share Analysis)

偏離-份額分析法被大多數學者用于考察基于要素流動導致的結構變遷對生產率的影響,該方法最早由Fabricant(1942)提出,并經Massell(1961)等人進行了擴展的方法,這方法將生產率的增長分解為結構變化和產業部門內部增長的貢獻兩部分,而結構變化的貢獻又可以進一步分解為要素的靜態變化效應和動態變化效應。以下我們參考呂鐵(2002)、[2]干 春 暉 和 鄭 若 谷 (2009)、[1]楊 勇(2009)[8]的做法,采用偏離-份額法來測算廣西旅游業結構變遷的生產率增長效應和檢驗假說。

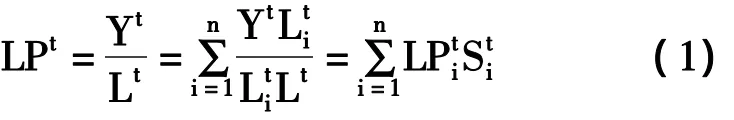

根據式(1),可以推出第t期的總體生產率相對于初期的增長為:

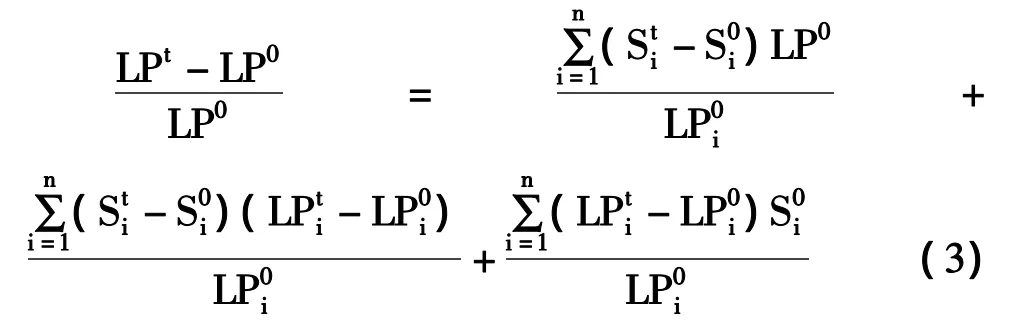

根據式(2),用總體生產率的初期水平LP0分別除以上式的兩端,就得到生產率的分解方程為:

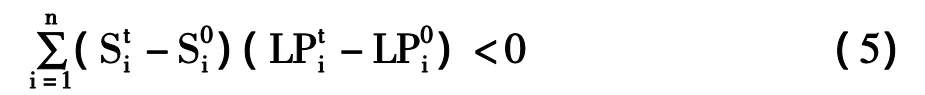

第二項為動態結構變化效應,是反映要素向更高增長率的行業流動所帶來的增長效應,是工業結構變化與生產率變化綜合作用。如果行業部門的要素生產率和要素份額同時增加,則該項為正;反之,如果要素生產率增長較快的行業的要素份額較少,或者要素生產率增長較慢的行業的要素份額減少,則此時的情況稱為“結構負利假說”:

第三項為生產率增長效應,是工業部門內部的增長效應,表示在工業結構不發生變化時各行業要素生產率增長的加權和,也是衡量基于各個行業內部的技術進步和技術效率變化等要素所導致各行業內部的要素生產率增長對總體生產率變化的貢獻。

(二)數據來源說明

研究對象為廣西各市(包括南寧市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市和崇左市)的旅游業勞動生產率增長效應分析,其中旅游業按統計年鑒中的部門劃分包括:旅行社、賓館飯店、旅游區(點)、管理機構及其他。基于數據的可得性和完備性,選取2002-2009年廣西各市旅游業職工人數和收入,數據均來源于《廣西統計年鑒》(2003-2010)。

三、廣西旅游業勞動生產率增長效應分析

根據式(3),我們計算出廣西旅游業14個主要城市的總增長率、結構效應(包括靜態結構效應與動態結構效應)和內部增長效應(見表1)。

表1 廣西各市2002-2009年旅游業結構變遷對勞動生產率的影響分解

從表1中可以看出,廣西各市的旅游業勞動生產率增長情況存在較大差異。具體講,2009年相對于2002年,旅游業勞動生產率增長最快的是南寧市,其次是桂林市,并且廣西各市的旅游業勞動生產率均大于1,這充分說明2002年以來廣西各市旅游業得到了不同程度的發展。從偏離-份額法分解廣西各市勞動生產率增長的結果可以看出,廣西各市旅游業勞動生產率主要依靠各市旅游業的內部增長效應,即各市在旅游業結構不發生變化的情況下,主要依靠各市自身要素稟賦、技術效率等所導致各市旅游業的勞動生產率對總體生產率增長的貢獻。其中,內部增長效應是南寧市和桂林市的勞動生產率增長的主要動力。

從結構效應看,就全廣西地區而言,其“結構紅利”為正值(其中,靜態效應為0.5105和動態效應為0.0687),但是,就各市而言,呈現出多樣化的“結構紅利”狀態,桂林市、梧州市、北海市、防城港市、玉林市和崇左市出現了“結構負利”現象,并且靜態效應和動態效應均為負值。這說明這6個城市的旅游業發展潛力較差,并且其并未出現要素從勞動生產率緩慢的旅游行業向勞動生產率增長快速的行業流動,也就是說,這些城市的勞動力更多地投入到了勞動生產率增長緩慢的旅游行業中,由此必然將會一定程度的影響長遠的發展。南寧市、柳州市、欽州市、貴港市、百色市、賀州市、河池市和崇左市的結構效應值為正值,表明這些城市具有較高的旅游業發展潛力,但是從靜態效應和動態效應可以看出,旅游業勞動要素由低生產率行業向高生產率行業流動的能力并不強,這也將預示著這些城市在未來的發展過程中將后勁不足,進而影響旅游業的進一步持續的增長。

四、結論與政策建議

以“結構紅利假說”角度實證分析了廣西2002-2009年的旅游產業結構變遷的勞動生產率增長效應。廣西各市旅游業的勞動生產率增長情況存在較大差異,且勞動生產率主要依靠各市旅游業的生產率增長效應,即內部增長效應是廣西各市的勞動生產率增長的主要動力。桂林市、梧州市、北海市、防城港市、玉林市和崇左市出現了“結構負利”現象,這些城市的勞動力更多地投入到了勞動生產率增長緩慢的旅游行業中,其他城市則具有較高的旅游業發展潛力,但是從靜態效應和動態效應可以看出,勞動力由低生產率旅游行業向高生產率旅游行業流動的能力并不強。基于此,我們提出以下政策建議。

1.推進勞動力市場的完善,特別是加快桂林市、梧州市、北海市、防城港市、玉林市和崇左市勞動力的合理流動,并且政府向勞動者提供充分的旅游業從業信息,以及提供相應的從業培訓,引導勞動者向生產率增長快速的旅游業流動,加大生產率增長快速旅游業的份額,促使旅游產業結構優化與升級。

2.進一步增強各市的旅游業管理技術和效率的提升,以增強各市旅游業內部的要素生產率增長對總體生產率變化的貢獻。加強旅行社、賓館飯店、旅游區(點)和管理機構及其他的服務質量和管理水平。

[1]干春暉,鄭若谷.改革開放以來產業結構演進與生產率增長研究[J].中國工業經濟,2009,(2):55.

[2]呂鐵.制造業結構變化對生產率增長的影響研究[J].管理世界,2002,(2):87.

[3]楊勇.結構變遷效應與旅游業發展潛力——基于Shift-Share方法的分析和檢驗[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2009,(5):108 -113.

[4]李文靜,喬小燕.省際旅游業結構變遷中的資本生產率增長效應分析——基于Shift-Share方法的實證檢驗[J].北方經濟,2010,(10):29 -31.