“擇校風”盛行誰之過?

◎ 文/張永軍

近些年來,學生擇校之風可謂愈演愈烈,無論教育行政部門怎樣遏制都無濟于事,有些家長不惜花重金把孩子送進那些所謂的名校。很多人把擇校風的盛行歸咎于學生家長,我認為這是有失公允的。

首先,重點校的設立是擇校風的源頭

不知從何時起,政府人為地給某些學校貼上了重點校的標簽,并給予它們許多的優惠政策,使這些學校得以迅速發展,將其他學校遠遠的甩在了后面。這些有如鶴立雞群的所謂重點校如此引人注目,誰不想把孩子送去就讀呢?于是乎擇校風就這樣形成了。

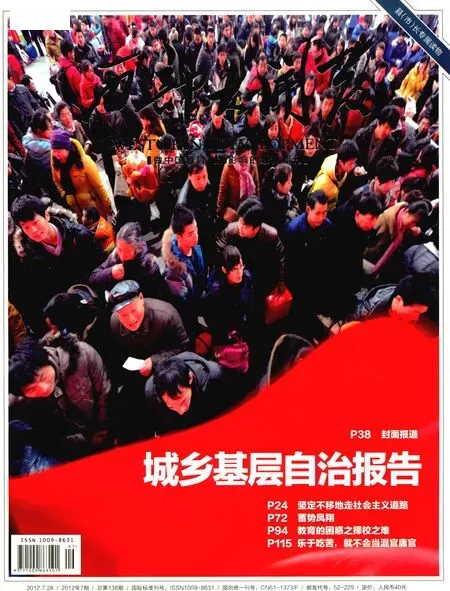

眾所周知,重點中小學由于集中了優質教育資源,有著優秀的老師和辦學條件,在當前應試的指揮棒下,升學率相對較高,自然許多學生都想擠進重點小學或是中學。由于重點中小學畢竟有限、學校的招生數量也是有一定限額的,在“僧多粥少”的情況下,最終擠進重點學校的大多數是有錢、有關系的家庭子女。可以說,重點中小學校的存在直接導致了教育的不公。

其次,重點校的存在拉大了城鄉教育差距

由于中小學校有重點與非重點之分,地方政府對教育的投入總是傾向于那些重點中小學,而對農村等非重點中小學的投入寥寥無幾。以至于長期以來農村教育設施陳舊、沒有實驗室和器材,教師們只能“紙上談試驗”、體育設施不健全等等,這就阻礙了農村教育的發展。而重點中小學則是應有盡有,這就必然造成“強校愈強、弱校愈弱”的現狀。長此以往,必然導致城鄉教育差距愈拉愈大。

城鄉教育差距拉大的后果就是造成教育的不公。教育不公最大的受害者就是農村家庭子女,大多數農村家庭子女很難享受到重點中小學的優質教育資源,而那些官員和富家子弟卻可以利用“關系”和金錢進入重點中小學,從而享受到優質的教育。于是,“分不夠、錢來湊”,這對那些農村子女顯然是不公平的。重點中小學校的存在造成了教育不公,同時,還滋生了“擇校費”和教育腐敗等問題。

第三,師資力量不均衡加大了擇校風

擇校風愈演愈烈,師資力量不均衡起到了火上澆油的作用。那些辦學條件或地理位置好的學校,以其自身的優勢吸引了大批年富力強、教育教學經驗豐富的優秀教師,這些優秀教師就像一塊塊磁石一樣吸引著學生,使他們削尖腦袋往里鉆。而那些辦學條件差或地理位置偏遠的學校,則成了別人的師資培訓基地,好不容易培養出一個優秀教師,沒過幾年又被人家挖走了。

所以說,要遏制擇校風,還要在師資力量的均衡上做文章,盡量縮小校與校之間師資力量的差距。如何解決這個問題呢?加大財政投入,改善薄弱學校的辦學條件是一方面,還要在待遇上適當向薄弱學校尤其是偏遠學校的教師傾斜,使他們樂于在這里工作,要給薄弱學校尤其是偏遠學校的教師提供更多的培訓機會,提高他們的教育教學水平。只要薄弱學校的師資力量上去了,擇校風也就化解了一大半。

第四,評價機制不科學誤導了學生

一直以來,我們都沒有一套科學的評價機制來衡量學校的辦學質量,學生和家長只盯著一個升學率,一些教育行政部門也是如此。升學率固然重要,但辦學質量絕不僅僅是一個升學率的問題,它是一個綜合體系,升學率只是整個體系中的一部分。

有些重點校由于生源好,保持了較高的升學率,但學生的綜合素質并不高;相反,有些學校由于各方面的原因,升學率偏低,但很注重學生綜合素質的培養。你能說前者的辦學質量高于后者嗎?肯定不能,但由于我們沒有制定出科學的評價機制,只好簡單的憑升學率來論英雄,升學率高的學校受表彰,升學率低的學校受冷落,無形中就誤導了學生和家長。