Vitapex用于乳牙竇道型根尖周炎根管內封藥的療效觀察

崔玉華, 侯淑君, 馬華航, 郭 蕾

(河北省承德市口腔醫院兒童口腔科, 河北 承德 067000)

經驗交流

Vitapex用于乳牙竇道型根尖周炎根管內封藥的療效觀察

崔玉華, 侯淑君, 馬華航, 郭 蕾

(河北省承德市口腔醫院兒童口腔科, 河北 承德 067000)

根尖周炎;Vitapex; 甲醛甲酚; 根管消毒

乳牙牙髓壞死及根尖周炎是臨床上常見的兒童牙病之一,對乳牙感染根管進行根管治療是保存乳牙,避免乳牙早失最常用的有效方法。在根管治療中對于乳牙竇道型根尖周炎的治療用常規的甲醛甲酚(FC)封藥療效不滿意,臨床癥狀和體征持續存在,我科近2年來使用Vitapex進行根管內封藥治療乳牙竇道型根尖周炎取得滿意的治療效果。

1 資料和方法

1.1 臨床資料:2009年6月至2010年6來我院兒童口腔科就診6-8歲竇道型根尖周炎患兒,身體健康,無全身疾病,其中男孩40例,女孩60例,隨機分組,實驗組50例50顆牙,對照組50例50顆牙。

1.2 材料:Vitapex:日本ォネ制藥工業株式會社生產的注射器型。甲醛甲酚:武漢大學口腔醫學院口腔藥物材料廠生產。

1.3 方法:開髓,揭髓頂,拔髓,常規擴根沖洗(擴根時盡量不要超出根尖孔),擴根至30#,分別用30ml/L過氧化氫及3%氯亞明反復沖洗,然后根管內棉捻吸干后,實驗組根管內封Vitapex用氧化鋅暫封,兩周復診;對照組髓腔內封甲醛甲酚(FC)球,氧化鋅暫封一周復診。

1.4 療效標準:有效:患牙無自覺癥狀,無叩診不適及咬合不適,根管內無分泌物和異味,根尖區竇道消失;或叩診不適及咬合不適減輕,根管內無分泌物及異味,竇道未閉,但無分泌物。無效:叩診,咬合不適無變化或加重,竇道未閉合有分泌物。

1.5 統計學方法:計數資料用X2檢驗。

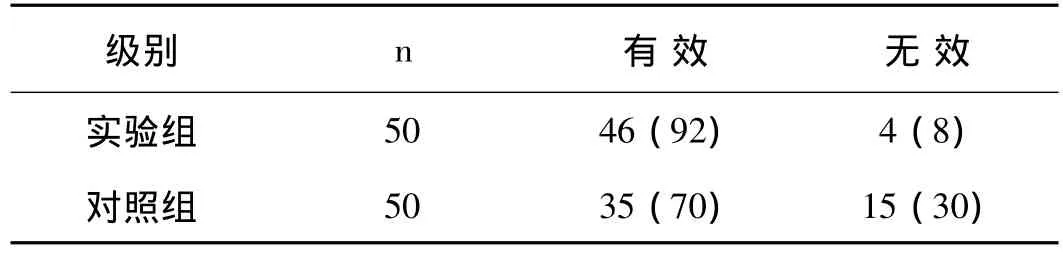

2 結果

實驗組:療效滿意;對照組:療效不滿意。

表1 兩組根管消毒效果比較 顆(%)

3 討論

乳牙根尖周病是兒童口腔科的常見病及多發病,對于乳牙竇道型根尖周炎在臨床上治療有時很棘手,根尖周炎主要病因是G—陰性桿菌是感染根管內的優勢菌[1],其主要毒力因素——內毒素被認為是根尖周病變的主要致病因素[2],內毒素是G—厭氧菌細胞膜的脂多糖(LPS)成分,在細菌死后釋放,在感染根管內長期存在于牙本質小管內,不易被滅活,容易通過根尖孔,長期緩慢釋放損害尖周組織[3]。因此,此類根尖周炎存在根管內和根尖周兩個感染源。乳牙又具有其獨特的特點,乳牙牙根短,分叉大,髓室底副根管多,根尖孔較大,呈開放狀,牙根呈抱球狀,其分叉下方為繼承恒牙胚。而常規封藥用的甲醛甲酚(FC)有較強的毒性和刺激性,近年來有文獻報道,該藥具有半抗原性。甲醛甲酚(FC)對組織的作用無自限性,故封甲醛甲酚(FC)時可能通過髓室底副根管及根尖孔向根外滲透,滲透到組織中也可引起牙根的吸收及瘺管,從而加重根尖周的病變。使患牙癥狀及體征持續存在,所以使用能同時作用于根管和根尖周的消毒藥物對其進行治療具有很重要的意義。

近兩年我科用Vitapex對乳牙竇道型根尖周炎進行根管內封藥,取得滿意效果。用于根管內封藥的Vitapex主要成份為氫氧化鈣、碘仿及硅油,氫氧化鈣對內毒素的降解作用被廣泛認可,具有較強的堿性,釋放OH-通過干涉脂肪過氧化氫反應和皂化反應酶,破壞細菌的細胞膜和磷脂,抑制細菌的生長和分裂,抗菌活性強,對大部分細菌、厭氧菌和放線菌都有較好的殺菌效果,同時還能中和炎癥所產生的酸性物質,減輕疼痛。碘仿具有防腐,祛臭,減少滲出的作用,并釋放I-,持續殺滅細菌,使細菌產物氧化。硅油可使封藥的材料具有流動性,防止Vitapex固結,保持氫氧化鈣的活性,對根管內多種細菌具有殺傷作用,并可以滲透到牙本質內。針型Vitapex簡便易操作,對此類患牙可以加壓將Vitapex打入根尖周或竇道內,促使炎癥的進一步吸收,從而達到抗菌消炎,促進組織愈合的效應,且組織內的Vitapex可自行吸收。另外,失敗的四例患兒未按時復診,封藥脫落,造成根管內和根尖周組織再次感染,長時間的炎癥刺激,該牙存在牙根內吸收和外吸收,已波及到恒牙胚,故而拔除患牙,其余92%均取得成功。

[1] Oliveira LD,leao MV.Carvalho CA.In vitro effects of calcium hydroxide and polymyxin Bon endotoxins in root canals[J].Dent,2005,33(2):107 -114.

[2] Tanomaru JM,Leonardo MR,Tanomaru M.Effect of different irrigation solutions and calcium hydroxrde on bacterial Lps[J].Int Endod,2003,36(11):733 -739.

[3] 吳海珍.汪學華,等.氫氧化鈣治療根尖周炎中根管滲出液內毒含量變化[J].牙體牙髓牙周病學雜志,2007,17(5):266.

B

10.3969/j.issn.1006 -6233.2012.08.062

1006-6233(2012)08-1165-02