從“蟻族”視角分析高等教育對社會流動的影響

廉 思

(對外經濟貿易大學青年發展研究中心)

從“蟻族”視角分析高等教育對社會流動的影響

廉 思

(對外經濟貿易大學青年發展研究中心)

作為受過高等教育的低收入群體,“蟻族”的出現反映了我國高等教育制度近10年來的變遷。課題組于2010年通過實地調查北京、上海、廣州、武漢、西安、重慶、南京7個城市的“蟻族”群體生存現狀,對“蟻族”的教育背景和就業狀況進行了研究。結果顯示:“蟻族”的學歷層次在自然升高,專業選擇呈現出迎合市場和社會的功利主義傾向,且存在著家庭社會經濟地位越高受教育層次越高的趨勢。這些變化表明,當前的高等教育作為底層青年改變命運的通道正在變宰,在某種程度上更像是一個加劇社會階層分化的助推器。

蟻族;高等教育;社會流動

2003年,首批擴招大學生進入社會,與下崗再就業職工和民工潮匯聚成就業洪峰,造成我國就業壓力空前增大。據國家教育部公告顯示,2011年全國普通高校畢業生規模達到660萬人。與此同時,中國社會正經歷城市化、人口結構轉變、勞動力市場轉型、高等教育體制改革等一系列結構性因素的變化。在這些因素的綜合作用下,近年來,在中國的城市特別是大城市中逐漸出現了一個以剛畢業大學生為主體的新群體——“高校畢業生低收入聚居群體”,別稱“蟻族”。“蟻族”的出現與中國高等教育制度緊密相連。1949年新中國成立后,中國高等教育體系逐步完善,成為社會成員向上流動的重要途徑,底層青年通過接受高等教育改變自己的命運,實現地位的提高和身份的改變。1999年,中國高等教育理念從精英教育向大眾化教育轉變,開始實行擴招政策,高等教育規模逐年擴大。這種復雜性并非僅體現在數量上,而是從質上改變了高等教育的結構和特點,“蟻族”正是伴隨著高等教育上述變化出現的產物。本課題組于2010年3—11月,在北京、上海、廣州等7個城市的“蟻族”聚居地采用直接入戶的方式進行問卷調查,發放問卷5161份,回收有效問卷4807份,回收率為93.1%

一、“蟻族”的教育背景

(一)學歷層次

課題組將“蟻族”的學歷層次分為國民教育系列本科、成人/民辦系列本科、國民教育系列大專、成人/民辦系列大專、專升本和研究生六大類。

對“蟻族”的學歷層次的調查發現,比例最高的為國民教育系列本科,占到總數的49.8%,其次為國民教育系列大專,比例為22.4%,成人/民辦系列本科與專科的比例分別為7.2%與9.3%,研究生以上比例為7.2%。通過與2009年的調查數據進行對比發現,兩次調查中比例最高的均為國民教育系列本科;變化最大的是研究生以上學歷的比例,從2009年的1.6%增加到2010年的7.2%,本科學歷也從31.9%上升到49.8%。可見,“蟻族”的學歷層次在逐步提升。

從高校分布來看,普通院校比重最高,為52.3%,其次為全國重點院校,占28.9%,職業技術類院校最少,占18.8%。與2009年數據比較發現,畢業于211以上院校的畢業生由10.8%上升到28.9%,“蟻族”群體中重點院校的學生比例有較大提升,但仍然以普通本科院校為主。結合深訪發現,職業技術院校畢業生之所以較少留在大城市當“蟻族”,一方面是因為職業院校以技術技能學習為主,畢業生就業相對容易;另一方面在于職業院校的學生大多學習基礎較差、家庭條件一般,他們自身的期望值較低,更容易說服自己離開大城市,到中小城市尋求發展。

(二)專業分布

課題組對“蟻族”專業分布的調查顯示,理工醫類專業最多,為58.6%,其次為經濟管理類,占24%,文科類專業最少,占17.4%。總體來看,與2009年的數據相比,就讀文科的受訪者從19.4%下降到17.4%,理工醫類從52%上升到58.6%,經管類專業由28.6%下降到24%。進一步數據分析發現,電子信息科學類在理學中居多,為43.3%,工商管理類在經濟管理類中居多,為11.8%,可見,應用類熱門專業在“蟻族”群體中仍占據多數。

根據以往經驗,熱門專業往往意味著較好的就業前景和較高的社會認可程度。而工學、醫學、經濟、管理等學科一直被認為是“熱門”專業,純理科和純文科等“冷門”專業并不被人所看好。此次調查結果顯示,“蟻族”大多數分布在相對熱門的專業。一方面可以看出,隨著高校擴招及適應市場發展需要,熱門專業大量涌現,而專業的擴招并未對應勞動力市場崗位的增加,大量熱門專業畢業生被滯留,或是分配到勞動力市場的底層;另一方面,進一步細分“蟻族”的專業選擇可以發現,“蟻族”在純硬(以物理學為代表)、純軟(以人文學科為代表)、應用硬(以機械工程等技術學科為代表)、應用軟(指社會科學)[1]學科的比例為:1.6:6.2:54.8:36.1,由于純學科需要接受長期的訓練和承擔較高的風險,這會使得“蟻族”及其未來更加充滿不確定性。所以,多數“蟻族”選擇了與外部世界聯系較為密切的應用學科,如電子信息科學和工商管理等。在這看似功利性的選擇背后,體現的是“蟻族”及其家庭對所具有的各種資本計算后的理性投入和價值偏好。

二、“蟻族”的就業狀況

(一)工作類型與換工作頻率

“蟻族”以從事全職工作為主,有81.1%的受訪者正從事全職工作,從事兼職工作、實習與自由職業三者之和占8.8%,不足1/10。將2010年的數據與2009年的數據對比,兩者最明顯的區別是,全職工作的比例有所提高,失業的比例從2009年的18.6%下降到2010年的10.1%,在一定程度上反映出金融危機的影響正在逐漸消退,就業率有所提高。

受訪者平均換工作的次數為1.7次。其中換過4次及以上工作的占7.6%,換過3次工作的占16.6%,,換過2次工作的占28.7%,換過1次工作的占24.2%,沒有換過工作的占22.9%。換過2次工作的受訪者所占比例最大,接近3成。由于絕大多數受訪者的畢業年限為5年之內,可見“蟻族”換工作的頻率比較高。結合2010年“蟻族”個人月收入1903.9元可知,“蟻族”更換工作并沒有實現薪酬的增加和職務的提升,而是在較低水平不斷重復。

(二)職業分布與單位性質

受訪者中絕大多數為專業技術人員或商業服務業人員,兩者分別占53.2%和30.3%,即以上兩種職業的從業者占4/5強,其他職業從業人員不足1/5。這與2009年的調查數據基本是一致的,2009年專業技術人員與商業服務人員所占比例分別為46.2%和31.9%,共占近4/5。可見“蟻族”仍然以專業技術人員和商業服務人員為主。

2010年“蟻族”工作單位性質以私/民營企業為主,有63.6%的受訪者就職于此。受訪者中在國有企事業單位、集體企事業單位中工作的比例分別占9.2%和3.2%,即在公有制企業(包括集體和國有)中工作的受訪者比例總體為12.4%。

與2009年數據對比,2010年受訪者在公有制企業中任職的比例每一項都有所下降,總體上從2009年的13.9%下降到2010年的12.4%。受訪者在私/民營企業和三資企業的比例都有較大幅度的提升,提升幅度分別為5.8個和3.3個百分點。可見,個體經營、私/民營企業、三資企業等私有制企業仍然是吸納大學畢業生就業的主渠道,國有企事業單位和集體企事業單位的受訪者不僅比例非常小,而且都出現了下降趨勢,在黨政機關工作的受訪者也從2009年的0.2%下降到2010年的0%,“蟻族”從事“鐵飯碗”工作越來越困難。

三、家庭經濟地位對教育獲得的影響

布迪厄認為,教育系統應被視為權力的生成機制得以考察,高等教育作為精英生成的權力場域得以曝露。不同的資本,尤其是經濟資本與文化資本之間在此進行隱秘且繁復的轉換,高等學校被視為在“發達的民族國家中為社會等級制提供證明的極為重要的制度機制”。[2]李春玲、李路路的研究也證明了不同家庭背景對教育地位獲得會產生顯著影響。[3]在一個家庭所有的資源中,經濟資源應該是最首要的。家庭經濟條件好,就有資本為其子女接受更好的教育提供必要的經濟保障,教育方面的投資比例就會比較大,子女接受好的教育、上好的大學的機會就比較多。

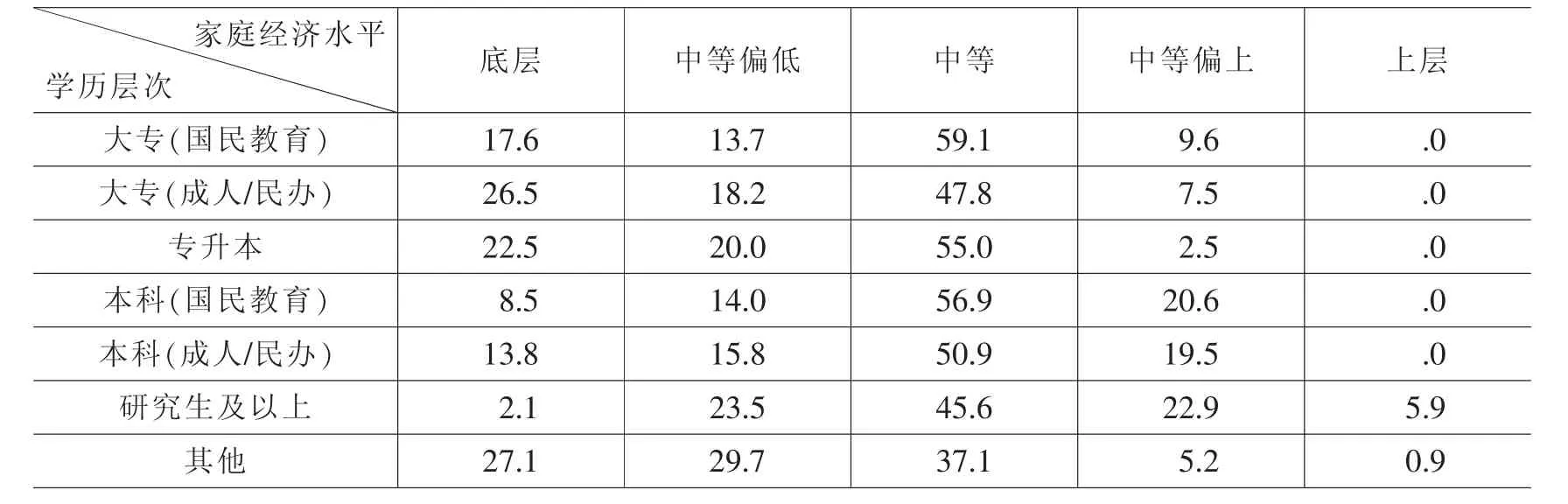

為了考察“蟻族”群體中家庭經濟地位對其教育獲得的影響,課題組將“蟻族”家庭經濟地位分為五層:底層,中等偏下,中等,中等偏上,上層。將其與學歷進行列聯分析,如表1所示。

表1 “蟻族”家庭經濟地位與學歷(%)

“蟻族”的家庭經濟地位與學歷分布呈現以下特征:出身于中等家庭的“蟻族”在各個學歷層次的比例最大,表明中等經濟地位的家庭出身的子女接受高等教育的比例較高 。同時,國民教育大專與成人/民辦大專教育程度的“蟻族”比例隨著家庭經濟地位的提升而呈現降低趨勢,家庭經濟地位越高,子女學歷為大專的人數越少,國民教育本科與成人/民辦本科隨家庭經濟地位提高呈現上升趨勢;研究生及以上學歷則主要集中在中等以上(包括中等、中等偏上、上層)家庭背景中。

可見,對于“蟻族”群體而言,其受教育程度與家庭社會經濟地位密切相關。首先,專科教育隨家庭經濟地位的提高而降低,本科隨家庭經濟地位的提高而升高。可以發現,在看似分數面前人人平等的高考制度所篩選出來的學子,仍然難以褪去家庭地位的潛在影響,家庭的經濟資本悄無聲息地通過高考進行著代際傳遞。其次,在中等以下經濟地位的家庭中,接受成人/民辦教育的比例大于接受國民教育系列的比例。成人/民辦教育仍未被社會廣泛接受和認可。在經濟地位處于中等以上地位的家庭中,很少選擇成人/民辦教育。而經濟地位處于中等以下的家庭,為了文憑而不得不選擇進入成人/民辦教育系統中。

不同階層的家庭對子女的經濟支持和精力投入差別很大,各個階層對子女學習習慣的培養、學習計劃的統籌安排以及對子女人格潛移默化的影響,都或顯或隱地實現了階層的代際生產。在教育的過程中,優勢資本實現了疊加,而且這種疊加不僅僅是某一種資本在起作用,而是“贏者通吃”,比如,如果一個家庭在經濟上有優勢,那么這種資本往往可以在教育過程中也可以同時轉化為政治優勢、文化優勢,這種疊加效應在“蟻族”群體中得到了充分體現。盡管這些大學畢業生同屬“蟻族”,但由于出身不同,大學選擇并非處于“同一條起跑線”,未來發展和屬于“蟻族”的時間長短是不一樣的。不同階層所擁有的不同的資本,將影響中國的高等教育,也將改變未來的社會生態。

四、高等教育與社會流動

教育會直接影響受教育者的社會流動方向和社會地位的提高。因此,在工業社會,教育制度成為影響很大的重要制度,科層制的擴張導致選人用人日益依靠教育,受教育程度或文憑學歷等成為向上層社會流動的一個先決條件。高等教育影響社會分層是通過高等教育在社會流動中的作用體現出來的,即高等教育能夠促成社會成員在社會層次結構中的地位發生變化,高等教育具有促進個體社會流動的功能。中國的高等教育制度是一個復雜的系統,它不僅是一種教育制度,也是一種社會分層制度,還是一種政治制度,包涵著意識形態的因素。所以它在中國社會的各個子系統之間,起到了重要的協調作用。改革開放以來,中國的經濟發生劇變,社會的階層分化越來越明顯。在這種情形下,接受高等教育成為弱勢群體向上流動的重要渠道,在一定程度上維系著社會公平。所以,高等教育制度乃是維系中國政治穩定的復雜機制中的重要組成部分。通過高等教育來實現社會流動,不僅是具有相當獨特性的“中國模式”的一部分,也是一項出色的制度安排。當前,在“蟻族”身上,高等教育的上述功能沒有發揮相應作用:“蟻族”的學歷層次在自然升高,專業選擇也呈現出迎合市場和社會的功利主義傾向,而且在群體內部,存在著家庭經濟社會地位越高,教育層次越高的趨勢,這也是“蟻族”未來分化的起點。可見,“高等教育”作為底層青年改變命運的通道在變窄,而作為加劇社會階層分化助推器的作用在變強。“蟻族”的出現及其背后反映出的社會流動固化,其實是中國高等教育10年來改革效果的重要檢驗,這可從以下兩個方面來加以闡釋:

(一)高等教育入口

自1999年以來,中國高等教育制度實行擴招政策,擴招為數百萬原本沒有機會上大學的學生提供了接受高等教育的機會,大大擴大了社會中下階層子弟進入大學的可能性。從絕對數量上講,擴招使得更大規模的工農子弟得以接受高等教育,這當然是有利于社會公平的。但是,量變必然引起質變,擴招使得中國的高等教育制度發生了根本性變化:過去只要能考上大學(包括大專,甚至中專)即取得了“吃國家糧”的資格,而擴招之后,接受專科層次的高等教育基本上失去了“向上提升”的機會,普通大學的畢業生也普遍遭遇“就業難”,找到一份工作就很不容易,更不要說躋身體制內成為政治精英,[4]這可以從“蟻族”群體學歷層次的不斷升高得以驗證。同時,各種資源向重點大學集中,更加劇了這一趨勢。由于重點大學的擴招非常有限,其絕對招生數雖有所增長,但其擴招的比例低于平均值,所占比例下降,因此,競爭更加激烈。

因此,高等教育規模的迅速擴大,從平均指標看,確實促進了中國社會的公平,各階層子女高等教育入學機會的均等化程度有所提高。但是,在部屬重點高校中,各階層子女入學機會不均等化的程度最大,其次為普通本科院校,最小的是專科院校。上層社會子女在高層次高校獲得較多的機會,下層社會子女大多就讀于低層次的院校。對任何已經大眾化甚至普及了的教育而言,競爭都將圍繞著教育的類型和質量出現,在越高的層次上,不平等越顯著。[5]盧卡斯于2001年提出“有效地維持不平等”理論(Effectively Maintained Inequality,簡稱EMI),他發現,強勢階層的成員無論在任何狀況下,都會確保自身及子女在教育獲得方面的優勢,如果教育機會在數量上的差異是明顯的,那么強勢階層將獲得數量上的優勢;如果某一層次的教育機會在數量上普及了,那么強勢階層將確保質量上的優勢。

擴招的同時,政府也不再支付高等教育的全部成本,而是按照教育成本分擔的理論,主要由大學生及其家庭來承擔,大學學費因此變得高昂。從20世紀90年代前期的完全免費,到此后的幾十元一年的象征性收費,再到擴招之后逐漸攀升到如今高于5000元/學年的學雜費(不含住宿費),在短短十幾年間幾乎上漲了近100倍。在1990年,大學學費占農村人均純收入和城鎮人均收入的比例分別是28%和12.62%,到1999年這兩個比例數分別變成160%和61%。[6]根據國際通行的標準,學費水平若超出百姓年生活支出的20%,即超越了“警戒線”。[7]據此,中國目前的高等教育收費顯然過高,而目前我國城鎮居民家庭學費負擔率是美國的2.3倍,日本的1.5倍;農村家庭學費負擔率是美國的4.9倍,日本的3.3倍。[8]自恢復高考以來,“知識改變命運”一直是廣大學子尤其是貧困學子信奉的人生理念,但擴招之后,在一些偏遠的農村中學,放棄高考的學生數量逐年呈上升趨勢,據統計,在最近3年時間里,全國高考報名人數呈現逐年遞減趨勢。與2008年相比,2011年全國高考報名人數減少了117萬,其中有相當部分是農村或城市貧困家庭的子弟。[9]高考既不能實現向上流動,反而代價高昂,那么“棄考”當然是理性的選擇。而不少中低收入家庭的子女即便是繳得起學費跨入大學校門,也不得不以沉重的心理壓力完成學業,畢業之后即又面臨新的就業難問題,弱勢階層子女的高等教育機會受到了剝奪。

(二)高等教育出口

高等教育的擴招,也使得以大學畢業生為代表的青年知識階層發生了很大的分化:一少部分被利益結構化,成為占社會主導地位的社會精英。這部分人大多畢業于名牌高校,或者家庭掌握著豐富的社會資源,他們進入到國家機關或國有大中型企事業單位工作,仍然直接或間接參與國家事務的管理;而絕大部分知識青年被去利益結構化,成為底層知識群體,淪為“蟻族”。這部分人大多來自農村和縣級市,家庭經濟社會地位較低,往往從事餐飲服務、保險推銷、廣告營銷、電子器材銷售、教育培訓等低收入行業。本次調查顯示,“蟻族”中來自農村的最多,占42.9%;來自鄉鎮的次之,占20.6%;來自縣級市的占15.1%,這三者之和達到78.6%。有70.2%的“蟻族”家庭收入(指包括父母在內的家庭)在5萬元以下。

10年間,大學生就業由不是問題變成了問題。政府的發展戰略,遂從“GDP優先”轉為“就業優先”。有關部門號召大學生:一不要高薪,二要多考慮基層,三要自主創業。從“天之驕子”到“蟻族”,中國的高等教育機制負責篩選社會精英的作用已然消失。而“蟻族”現象的出現,則提出了一個嚴肅的問題:高等教育培養出來的知識青年到社會上應當如何定位自身?大學畢業生在社會起跑線上應當樹立一個什么樣的目標?這是目前仍然令許多青年人困惑的問題。

隨著時代的發展和社會分工的細化,讓所有大學畢業生都參與到國家事務的管理中來已然不現實,但大量沒有“背景”的大學畢業生從事低端或純體力勞動,又不符合人才培養的模式,國家對高學歷人才的需求還沒有奢侈到讓大量大學畢業生都從事低技術水平勞動的地步。而同時,大學畢業生不能融入主流社會,進而被逐步邊緣化所引發的危險,已初露端倪。一方面,大學畢業生沒有得到比他們微薄的社會經濟份額更多的報酬;另一方面,在城市中所受的高等教育又令他們產生了高期望值。這種強烈的反差既發生在經濟領域,更是政治上的,政治與經濟雙重向上流動性的減低都促使他們感到個人沒有出路、未來沒有希望。而這種狀況所預示的“潛在危機”,不僅使得社會不穩定因素增多,還使整個社會面臨缺乏中流砥柱的危險:如果寒窗苦讀20年,卻不能為社會作出應有的貢獻,不能實現人生理想,不能獲得一個優裕的生活,那對后繼者會是怎樣不安的暗示?如果大學畢業生不得不為了利益,而劍走偏鋒,甚至出賣良心,那也該是怎樣一種信用的喪失?如果知識青年反對現行的體制和制度,致使社會陷入動蕩與混亂,那又會是多么可怕的情形呢?

馬克斯·韋伯認為,教育的專利將滋生一個享有特權地位的“種姓集團”,那些優勢集團,史無前例地運用各種權力和名銜——財產、教育和門第——武裝自己。他們無須選擇出身還是功績,天賦還是獲致,承繼祖上還是自身努力,因為都可以兼而得之。高等學校通過“錄取通知”以及可以期許的“畢業文憑”不僅制造了一種“成人儀式”,同時還制造了一種“制度儀式”,與其說是在其前與其后畫了一條“通過”的界線,倒不如說是將那些注定了要占據社會顯赫地位的人,從人群中識別且篩選了出來,而其后的社會等級制度卻被巧妙的掩飾起來。[10]在歷史上,西方國家的高等教育制度在促進社會流動方面表現不佳,但許多西方國家早已意識到問題的嚴重性,并采取了一系列救濟政策,試圖對弱勢階層有所補償。例如美國設置了許多偏向黑人、少數民族、移民群體的招生政策,其中最著名的是1965年約翰遜總統簽署實行的“肯定性行動計劃”,規定對少數民族和婦女在入學方面給予優先權利,并通過聯邦撥款實施計劃。

中國歷史上對科舉形成了強大的信仰,這根植于深厚歷史傳統之中,其中的公平性與社會主義的價值取向密切相關。高等教育是一種資源分配的制度:對于農家子弟而言,高等教育是進入城市的重要渠道;對平民百姓,它意味著“干部”身份的獲得;對于弱勢階層而言,高等教育是向上流動的機會。高等教育中任何不公平事件的出現,都會給民眾帶來強烈的被剝奪感。我們一方面應確認中國高等教育制度的特點及對中國政治與社會的重要意義,同時也要提出:高等教育制度,應該對不公平的政治—經濟—社會格局進行制衡和糾正,而不是順從和復制;精英大學應該保持社會的德性、反制權力與資本的滲透、公平地從社會各個階層中選拔培養新的精英,而不能成為掠奪性再分配的工具。

[1]托尼·彼徹著.唐躍勤等譯.學術部落及其領地:知識探索與學科文化[M].北京大學出版社,2008.

[2]布迪厄著.楊亞平譯.國家精英:名牌大學與群體精神[M].商務印書館,2004:125.

[3]李春玲.制度因素對教育獲得的影響(1940-2001)[J].中國社會科學,2003(3);李路路.制度轉型與階層化機制的變遷——從“間接再生產”到“間接與直接再生產”并存[J].社會學研究,2003(5).

[4]吳要武,趙泉.高校擴招與大學畢業生就業[J].經濟研究,2010(9).

[5]王偉宜.高等教育規模擴張與各階層子女入學機會變遷研究[J].北京大學教育評論,2010(4).

[6]數據轉引自丁小浩.規模擴大與高等教育入學機會均等化.載楊河.北大學者思想實錄(社科卷)[M].北京大學出版社,2008:540.

[7]武毅英,吳連海.高校收費對教育機會均等的負面影響及反思[J].復旦教育論壇,2006(2).

[8]李從松.大學收費政策變遷的制度博弈[J].教育與經濟,2002(8).

[9]2011年高考:“放棄高考”背后的社會焦慮[EB/OL].http://edu.qq.com/a/20110830/000176.htm,檢索時間2011-9-31.

[10]劉云杉.精英的選拔:身份、地域與資本的視角—跨入北京大學的農家子弟(1978-2005)[J].清華大學教育研究,2009(10).

責任編輯 裘曉蘭

The Impact of Higher Education to Social Mobility from'Ant tribe'View

Lian Si

(University of International Business and Economics)

Being higher educated low-income groups,the emergence of'Ant tribe'reflects the changes of Chinese higher education system over the past decade.The research team did field survey of the'Ant tribe'survival situation in Beijing,Shanghai,Guangzhou,Wuhan,Xi'an,Chongqing,Nanjing,from March to November in 2010.The educational background and employment of'Ant Tribe'have been studied.The results showed that education levels of'Ant tribe'upgraded naturally.Their career choices showed a utilitarian tendency of meeting the market and society.There is a trend of higher family socioeconomic status relating to higher education level.These changes indicate that the current higher education is no longer the channel which young people change their bottom fate,but a booster for increasing social stratification.

Ant tribe;Higher education;Social mobility

C913.5

A

1006-1789(2012)02-0001-06

2011-11-12

廉思,對外經濟貿易大學青年發展研究中心,副教授,博士后,主要研究方向為青年問題、社會管理。