使命·奉獻·傳承

2012年2月10日,《今日中國》雜志社創刊60周年慶祝活動在中國政協禮堂盛大召開。步上三樓,一幅精美的中國畫長卷吸引了到場的中外嘉賓們的目光,不少《今日中國》的新老朋友在畫前久久駐足,饒有興致地觀看畫中的人物,回味和感慨《今日中國》60年來為中國外宣事業所做的成就。

這幅畫是中央民族大學美術教育系副主任、中國當代著名中國畫人物畫家付愛民,中國人民大學藝術學院教授、中國第一位花鳥畫博士吳冰和解放軍總裝備部文化創作室畫家、當代著名中國山水畫家范琛共創的佳作。3位藝術家以中國傳統特色的繪畫手法分5幅畫面生動地勾勒出建社60年來《今日中國》雜志的歷史傳承,為《今日中國》創刊60周年特贈了一份賀禮。畫卷的標題“使命·奉獻·傳承”由雜志社社長宮喜祥書寫。

海棠樹下永遠的和平鴿

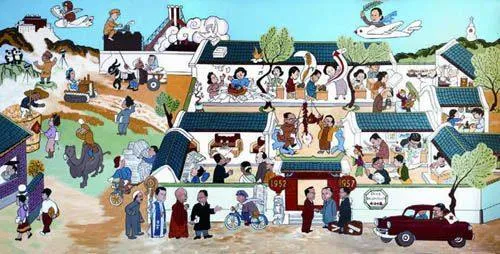

畫卷右起,靜坐于海棠樹下面露微笑的是《今日中國》雜志的創辦人孫中山夫人宋慶齡副主席。縈繞在她身旁的是她最喜愛的和平鴿。

曾任《今日中國》第一副總編輯的著名記者張彥在回憶文章中寫道:“對于《今日中國》來說,宋慶齡既是它的締造者和領導人,同時又是它最具有威望和最豐產的一位作者。自1952年創刊號起,直到1981年她逝世之前,她為刊物寫了三十多篇文章,大多涉及重大題材。所有這些文章,都有她獨到的見解和她與眾不同的獨特文風。”

《今日中國》的社標是一只飛翔的和平鴿,60年來,這本雜志始終秉承宋慶齡的創刊初衷,未來也將繼續肩負著和平、友好的理念,致力于搭建中國與世界的綠色紐帶。

仁者無邊壽 德人有殊榮

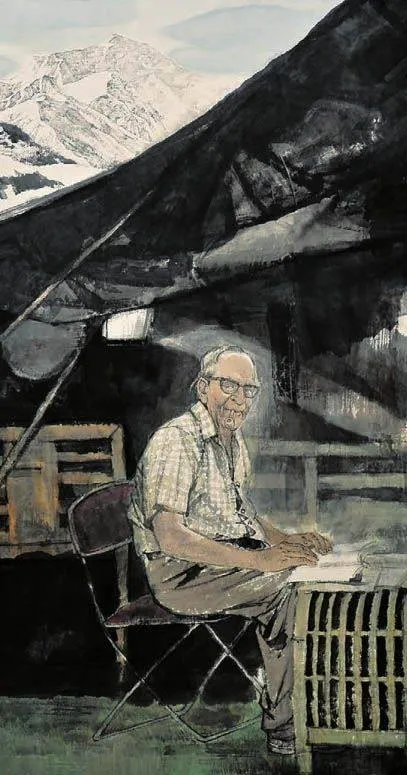

畫卷中以愛潑斯坦(《今日中國》雜志名譽總編輯)、張彥(原《今日中國》第一副總編輯)、周幼馬(全國政協外委會委員,馬海德基金會會長,曾任宋慶齡私人攝影師,《今日中國》雜志社資深攝影記者)、王復(原今日中國雜志社中東分社社長)4位雜志社老一輩工作者的形象代表了對60年來曾經為今日中國無私奉獻者的敬意。

曾任《今日中國》雜志名譽總編輯的愛潑斯坦,作為杰出的國際著名新聞記者和作家,曾經足跡遍及大江南北和邊陲各地,并悉心研究中國歷史和社會,以他的革命激情和勤奮耕耘的精神,寫下了一部部頗具影響的著作,其中包括《人民之戰》、《中國未完成的革命》、《從鴉片戰爭到解放》、《西藏的變遷》、《宋慶齡——二十世紀的偉大女性》。為了《西藏的變遷》這部有歷史意義的著作,愛老曾在30年間不顧高原的艱難險阻,數次入藏,進行長時間的采訪。

畫卷中愛潑斯坦的形象正是取自他在1976年在地震棚里趕寫《西藏的變遷》時的留影。

《今日中國》雜志社社長宮喜祥在2004年愛潑斯坦89壽誕之際,為愛老撰寫的一副對聯:“仁者無邊壽,人近百年猶赤子;德人有殊榮,業傳千秋待后人。”簡明扼要地概括出愛老的仁德之心。愛潑斯坦的國際主義、愛國主義精神和一絲不茍、兢兢業業的工作作風,以及他樂觀豁達的人生觀無不讓后來者敬仰。

在《今日中國》60年生涯中,凝聚了一批批外宣事業佼佼者的熱情、心力與業績,正是那些身先士卒、勇于開拓創新的社長、總編;那些外宣領域的名編輯、名記者;那些為雜志經營、后勤工作默默奔波的經營人員、行政人員;他們書寫了《今日中國》的輝煌篇章。

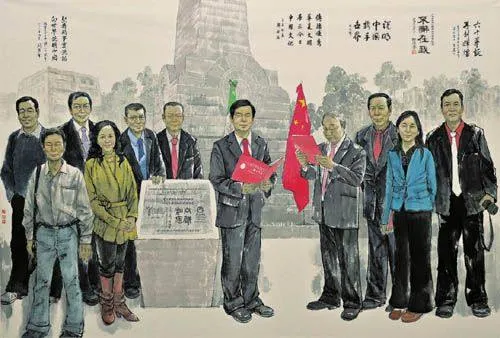

從“走出去”到“走進去”

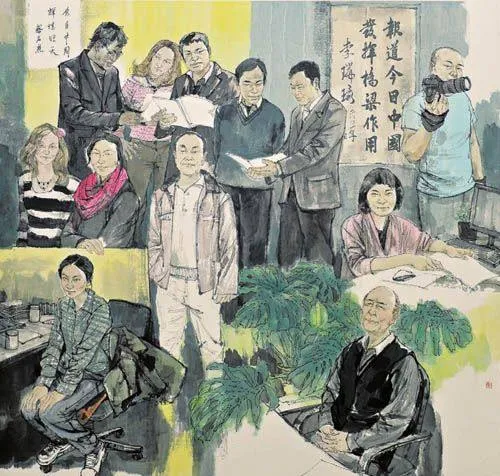

畫卷中部,繪制了一幅歡聚場面,現任社領導和主要工作人員齊聚一堂,背景為由雜志社捐資修復的墨西哥城重要的中國符號——有百年歷史的中國鐘和60年歷史中多位國家領導人為今日中國雜志社所作的題詞。

2004年10月,在中央外宣辦、中國外文局等上級領導部門的大力支持下,今日中國中東分社和拉美分社分別在開羅和墨西哥城設立,成為中國首家在海外使用當地文字出版發行期刊的新聞機構。

外宣期刊的本土化不僅帶動了雜志社期刊業務的轉型,而且也擴大了刊物在海外的影響,增進了讀者對中國的了解。隨著中東、拉美兩分社的推進,秘魯辦事處的建立和土耳其文版合作項目的推廣,我社的本土化步伐逐漸加快。

8年里,本土化工作始終是《今日中國》的工作重點,2010年,中國鐘修復竣工時,宮喜祥社長親赴慶典現場,并在中國鐘的紀念銅牌手書“同聲相應”4個大字。2011年,為了籌備、推進與土耳其媒體合作辦刊宮喜祥社長(畫面中間位置發言者)與副總編輯付志斌(畫中右二)多次奔赴土耳其協商合作事宜。常務副總編輯唐書彪(畫中左五)幾年間也多次赴中東、拉美分社調研,并就調研結果書寫大量新聞報道和研究論文。王茂虎總編輯助理(畫中左二)作為本土化中心的直接領導和中東分社建社過程的親歷者,也為社本土化工作不辭辛勞。

全社員工的共同努力,使雜志社的本土化工作在實踐中不斷前行,從學習了解到交流合作,從“走出去”到“走進去”,《今日中國》開拓了中國文化傳媒本土化發展的有效模式。在2012年1月,國家新聞出版總署首屆“走出去”先進新聞單位評選中,《今日中國》本土化中心喜獲嘉獎。

溫馨的家庭 成長的集體

自由而平等的工作環境,家庭化和諧的工作氛圍是今日中國雜志社從建社之初延續至今的傳統。精益求精更是雜志社的精髓,濃厚的業務氛圍,伴隨著《今日中國》一代又一代人的成長。

在《今日中國》,創新也是一種習慣,2010年,為適應新媒體、多媒體發展的需求,我社成立了新媒體部,一年多來,我們順利完成了文版網絡版改版、雜志IPAD版上線,蘋果APP應用研發等多個攻堅項目,嘗試第一時間用新媒體發出了來自《今日中國》的聲音。

畫卷的最后兩幅作品中,繪集了如今社里的在職員工,雖然他們戰斗在不同的工作崗位,但畫面中的他們擁有一樣的自信微笑。他們有的已經在老同志的引領下成為書寫對外宣傳的行家里手,有的正致力于從翻譯向采編譯合一人才的轉變,有的在積極參與雜志傳統業務向互聯網的轉型,有的通過掛職鍛煉、海外培訓等學習實踐不斷提升自我,向“精通業務、追求卓越”的目標不斷邁進……

當《今日中國》雜志社創刊60周年慶典結束后,很多到場的嘉賓們聚集在畫卷前合影留念。看著這些關注過《今日中國》、為《今日中國》付出青春的長者們為了雜志社的慶典從四海五洲趕來赴會,我們不禁萬千感慨。

這幅珍貴的繪畫長卷不可能完全復述今日中國雜志社60年的歷史,更難以記載每一個為雜志社奔波付出的人物,但它生動描繪了雜志社走過的精彩點滴。它將成為我們雜志社的一份瑰寶而載入史冊,鼓舞《今日中國》人用辛勤的汗水去繪制更璀璨的畫卷。