河南農業:傳統向現代嬗變

2012年正月初三,返鄉的記者驅車駛出鄭州市區,沿新密、禹州、登封、郟縣一路西南,滿眼的平原或是山巒麥苗青翠,一座座村莊沉浸在新春的陽光里,遠處不時傳來鞭炮的炸響聲。

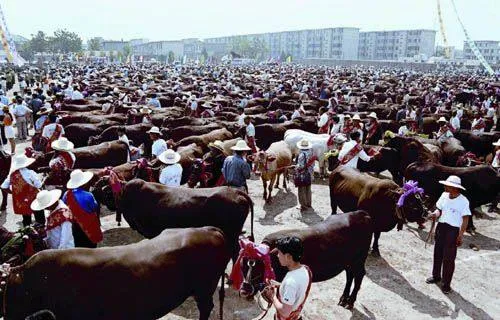

河南是中國重要的農業大省和糧食生產大省。耕地占中國1/16,糧食總產連續4年超千億斤,占中國糧食產量的1/10,小麥產量占中國1/4強。每年向外輸出300億斤以上糧食和糧食制成品。作為全國糧食生產大省,河南“農之勢”的影響力已越出國界,在保障國家糧食安全中發揮了不可替代的作用。

魔術之鄉袁莊村氣象新

記者來到遠近聞名的魔術之鄉——寶豐縣趙莊鄉袁莊村,村中心廣場上人頭攢動,熱鬧異常。數百名村民在進行蕩秋千、騎自行車比賽,一片歡聲笑語,把春節的喜慶氣氛推向高潮。記者在歡樂的人群中找到村黨支部書記袁軍國,袁軍國一邊當裁判,一邊抽空和記者聊起來。

2001年,退伍軍人袁軍國在家鄉投資千萬元創辦了寶豐縣紅盛食品有限公司,年加工紅薯超萬噸,實現產值1000多萬元,轉移農村勞動力一百多人。企業的發展帶動了袁莊經濟的全面復蘇,激活了群眾致富的信心,樹立了民營企業的威信。2004年10月,袁軍國任村支部書記,他大力支持村民互幫互學,讓百余人熟練地掌握了魔術技巧。組織魔術團外出表演。這些年,全村建立民間魔術團體一百多個,從藝人員發展到千余人,年收入近2000萬元。從此,這個遠離縣城有著千余人口的村子發生了翻天覆地的變化。

從2008年底開始,紅盛公司籌措資金開展新村建設工作,累計投入資金兩千多萬元完成了多項基礎建設任務,第一期43戶新民居全部建成并入住。2010年3月,紅盛公司投資1500萬元的新居二期工程開工,50套新房全部建成投入使用,并對新居周邊的綠化以及路面的硬化進行了完善。現在老百姓已經住上了寬敞、時尚的新房。

“等后幾期工程完工,袁莊人都會住上新房。”袁軍國領著記者隨意走進路邊的一戶新居,樓上樓下,窗明幾凈,寬敞的院子里,還建有車庫,比城里人還氣派。

在村文化大院,退休的村委會老主任岳春林告訴記者,2011年春節剛過,袁莊村開工修復廢棄了二十多年的引水灌溉渠。這幾年天氣干旱少雨,興修水利已經成了老百姓呼聲最高的問題之一。紅盛公司拿出300萬元,修復了5公里的引水灌溉渠,新建了4公里的退水渠和4公里的田間路,又新打了兩眼80米的深水井,并在水渠道路的兩側種上了風景樹,使袁莊真正實現了路相通、渠相連、旱能澆、澇能排。

袁莊村有416戶,1600多口人,共有耕地2000畝。近年來,全村大部分青壯年勞力外出耍魔術和務工掙錢,村里只剩下老人、婦女和兒童,每到農忙時節,收種莊稼成了一件麻煩事兒。盡管村里購買了大型的農用機械,成立幫扶隊幫助困難群眾澆灌農田、收種莊稼,但種地問題仍讓外出人員“牽掛”、讓留守人員“費神”。為此,袁軍國和大家經過科學論證、精心謀劃,算大賬、算細賬,做通村民思想工作,和寶豐縣康龍公司簽訂土地流轉合同。由于土地條件好,灌溉方便,以每畝地每年1000元的價格,將全村2000畝耕地全部租賃給公司經營。

從某種意義上說,袁莊農民沒有了土地。

現任村委會主任岳振林說,全村土地全部依法流轉后,康龍公司開出18條生產路,拔掉八百多個“地界石”,平掉八百多個田間地畦埂,增加土地耕種面積60畝。同時,土地流轉還有利于推廣先進農業技術,便于調整種植結構,提高土地收入。畢業于河南大學教育系的大學生“村官”孫磊給記者算了一筆賬,原來一畝地農民刨除所有費用外只能掙五百多元,現在每畝流轉費就有1000元,更重要的是沒有外出的人還可以到康龍公司打工,每天工資50—80元,這樣下來,一年還能掙幾千元。至于那些開著車到外地表演魔術的袁莊人,掙的錢遠遠不止這些。

袁軍國告訴記者,最近,村里連續召開幾次群眾會,討論全村群眾從土地上“解放”出來后如何發展的問題。村里將對有項目、沒資金的群眾給予資金上的幫助,讓他們不種地一樣賺錢致富,讓全村群眾都享受黨的富民政策帶來的實惠。

在自行車比賽現場維持秩序的安徽大學就讀的岳佩資告訴記者,村里的孩子考上大學每年都有獎學金,在說到袁莊的未來時,岳佩資充滿信心。

身邊,袁莊村的男女老少騎著自行車,一排排地行進在平整的大路上,撒下的笑聲在村外麥苗青青的田野飄蕩……

遠程視頻田間會診和“洋櫻桃”

“我們方城這個地方今年墑情比較大,麥苗有點旺長,雜草也比較多,想請教專家給予指導指導。”

2011年12月5日下午,冬雨淅瀝,寒氣襲人,在河南省方城縣趙河鎮轉變農業發展方式綜合改革試驗區麥田中,牛莊村農民陳兆云正冒雨通過電腦遠程視頻,向在鄭州的河南農大教授、植保專家李洪連請教麥田管理的有關問題。

“今年小麥旺長是一個普遍現象,可以采用三個方面措施進行防控。第一可以利用多效挫化學藥劑化控,第二可以在天氣晴好的時候適當進行鎮壓,第三是到明年春節后二月份進行中耕,目前化控比較適合南陽方城的情況,雜草可以利用除草劑防控。”

李教授在河南農大專家遠程視頻科教服務中心對陳兆云進行現場視頻講解,將方城與鄭州200公里的距離拉近在視頻畫面前。就在李洪連身旁,河南省委書記盧展工正專注地看著農大專家與方城農民的對話,對這種遠距離視頻會診小麥苗情連連稱贊。

當天下午,盧展工視察河南農大,特地來到農大遠程視頻科教服務中心,現場觀看農大“專家遠程視頻診斷系統”演示情況。他指出,通過遠程視頻農業技術指導,能夠為農作物管理提供及時快捷準確的服務,充分展示了先進科學技術支持農業生產的重要作用。

陳兆云在視頻對話結束后對記者說:“俺今天能夠上視頻與農大專家直接對話,能夠讓盧書記看到俺現場提問問題,俺一定要加強小麥田間管理、爭取明年小麥高產,為國家多打糧食,多做貢獻!”

鄭州市農業的地位在河南歷來舉足輕重,所以加強農業科技創新,促進農業、農民增收,改善農村生態環境,是近年來鄭州市現代化農業努力的目標。

在鄭州市二七區侯寨鄉試驗場科研生產的種植基地,市農林科學研究所珍稀植物研究室主任楊巧云十多年如一日地在試驗田里勞作著,用知識和智慧對農民進行科技指導,依靠科學技術轉化為生產力,從而帶動當地農民走上致富道路。

在一片櫻桃園里,楊巧云通過引進美國、烏克蘭、加拿大等國家優良品種,和當地的櫻桃嫁接后,進行栽培、實驗、篩選,最后篩選出了7個適合河南省生長的甜櫻桃品種。

“按照傳統的栽培方式,一畝地基本上也就栽56棵,但是現在采用高效的栽培技術,一畝地栽培110棵,按照栽培傳統方式,一畝地收櫻桃800斤,如今一畝地可以達到1100斤,現在市場上歐洲甜櫻桃一斤可以賣20塊錢,一畝地增收300斤的話,可以增收6000塊錢。”楊巧云告訴記者。

楊巧云生長在農村,上大學選擇了園藝系,通過刻苦鉆研,楊巧云不斷創新養殖技術、破解專業難題,她的研究成果《香椿周年采芽栽培技術研究與示范推廣》、《一種用于植物栽培的陶化營養土及其制備方法》等先后多次獲得河南省、鄭州市科技進步獎,她研制的常綠樹種栽培方法已在鄭州市多個景觀道路上推廣使用。

品牌化的農業之路

“想不到俺種的蘿卜貼上‘坡河’商標,每公斤的價格增加到了兩元。”在郟縣長橋鎮鄭橋村,村民李清霞樂呵呵地說。

據郟縣農業局局長蔣建國介紹,這是該縣從“賣產品”轉到“賣品牌”的一個縮影。

鄭橋村蘿卜種植歷史悠久。早在兩百多年前,清嘉慶帝南巡途經鄭橋村,因病以蘿卜食療,兩日后痊愈。嘉慶帝大加贊賞,稱之為“神蔬”。之后,當地鄉紳將本地蘿卜取名為“坡河蘿卜”,并運至京城銷售。“坡河蘿卜”以其脆甜可口且具食療功效而名聲大噪。原來,由于缺乏品牌意識,“神蔬”并沒有給當地農民帶來太多驚喜。后來,村里籌資成立了郟縣鄭橋蔬菜種植專業合作社,并以合作社為依托,注冊了“坡河蘿卜”商標。合作社按每公斤0.7元的價格收購社員的蘿卜,僅此一項社員的畝收入就有兩千五百多元。蘿卜再經過精細包裝后銷售,每公斤的價格增加到了2元。

目前,坡河蘿卜打進江蘇省超市,青楊廟的菜心進入香港超市,前王莊的蘿卜漂洋過海上了日本人的餐桌。雨霖頭花生、廣闊天地大白菜、紀村紅薯取得省農業廳“無公害農產品產地認定書”。“群生”牌花生和郟縣廣闊天地蔬菜生產加工協會的“廣闊天地”牌大白菜,躋身河南省名牌農產品之列。

“中國棗業第一股”鄭州好想你棗業股份有限公司董事長石聚彬認為,農副產品如果沒有品牌支撐,就無法在行業中成為引領者。圍繞著打造“好想你”品牌,好想你棗業把傳統的種植大棗延伸為一種生產方式并賦予它現代企業管理的理念,創造了一個棗的神話。

“世界紅棗看中國,中國紅棗看河南”。如今,世界上99%的紅棗產在中國,河南則已經成為中國的“紅棗經濟晴雨表”。

據介紹,以鄭州為中心的河南棗區,已經成為中國紅棗原料集散基地、紅棗制品孵化基地、紅棗制品加工核心區。鄭州市的紅棗加工企業已達160家,今年原料交易總額約10萬噸,成交金額有望達到15億元。2000年,中國紅棗種植面積才一千多萬畝,如今已經達到3500萬畝,位列各種干果種植面積第一。隨著新鄭紅棗“西移”種植戰略的成功,新疆、甘肅、寧夏等地紅棗種植面積飆升。2010年,鄭州市10萬“紅棗大軍”西進,遠赴新疆等地從事紅棗種植、技術指導、紅棗經紀。小小的紅棗真正成了一個大產業。

河南省社會科學院副院長谷建全告訴記者:“農產品的市場影響力主要靠品牌推動,有了品牌后附加值就高,農業效益就體現出來了。品牌農業和效益農業是相輔相成的。”

傳統農業的華麗轉身

近年來,河南省中牟縣積極推動小型農田水利建設,帶動農業和農村經濟結構調整,使傳統農業大縣成功轉型為大蒜、西瓜、草莓、蔬菜等多業并舉的特色農業大縣。

中牟縣曾屬黃泛區,大部分土地為沙荒地、鹽堿地。上個世紀90年代起,中牟縣大做農田水利文章,一躍成為糧棉大縣。中牟縣水務局副局長朱大林介紹說,通過二十多年的農田水利基本建設,國家規劃投資的許多骨干農田水利設施已經基本完善,但是還存在渠灌水利用系數低、井灌費用高等問題,而小型農田水利建設則是解決這些問題的有效途徑。

中牟耕地面積94.2萬畝。通過打井配套、低壓管道、田間斗農渠疏挖襯砌、噴灌和滴灌設施推廣等小型農田水利建設,中牟縣耕地有效灌溉面積提高到86.76萬畝,占耕地面積的94%,節水灌溉面積也隨之提高到45.57萬畝,渠灌和井灌效率也分別提高到了45%和70%以上。

小型農田水利建設對灌溉效率的提高是中牟農業結構調整的有力保證。中牟縣農委白永強告訴記者,特色農業發展與傳統農業發展相比,對灌溉水資源的需求量更大,對灌溉作業效率的要求也更高。

白永強給記者算了一筆賬:“一畝麥地一年澆水需要兩次,而一畝大蒜則需要澆水6到7次,傳統的柴油拖拉機抽水澆地,一畝地需要2個小時,這種效率根本無法滿足規模化的特色農業需要,完善小型農田水利建設則是有益的補充。”

針對這種情況,中牟縣以項目建設為平臺,實現大型灌區工程帶動小型農田水利建設,加大噴灌、滴灌等節水設施的推廣使用,并利用資金整合、多元融資為小型農田水利建設提供資金支持。

在管理方面,中牟縣還創新性地走出了小型農田水利設施管理和農業合作組織互動發展的特色農業發展之路。

“陽光工程”更陽光

2011年11月26日,河南夏邑縣車站鎮程大莊西村,程丕七正招呼著村民往集裝箱上搬運雙孢菇。這批30噸的雙孢菇,將通過青島港口出口歐洲。

參加過縣農廣校開展的“綠色證書工程”培訓、擁有“綠色證書”并榮獲“2010年度河南省十大‘三農’新聞人物”稱號的程丕七,籌建了中州食用菌開發有限公司,帶動豫魯蘇皖4省周邊16個縣市6萬多農戶種植雙孢菇。如今,夏邑縣像程丕七這樣“有文化、懂技術、會經營”的新型農民越來越多。他們“種地看市場,了解行情看網”,利用市場機制、市場信息調整種植結構、避險增收,推動了傳統農業向現代農業轉變。

“隨著農村勞動力轉移步伐加快,務農勞動力素質結構性下降,關鍵農時缺人手、發展現代農業缺人才、新農村建設缺人力。著力培養有文化、懂技術、善經營、會管理的新型農民,為發展現代農業提供智力支持,是實現新型農業現代化的關鍵。”河南省農業廳科教處副處長杜冠華說。

農業大市河南駐馬店在培訓新型農民中,嘗試把“工業思維、商業意識、企業機制”帶入農業,培養農民用企業化的方式組織農業生產或經營,努力實現“組織最佳化、產業個性化、品質最優化、效益最大化、經營市場化”的效果,在農業產業化中實現農民由傳統到新型的轉變。

近年來,河南省圍繞農業現代化和新農村建設,積極組織實施針對農民技能培訓的“陽光工程”。從2010年開始,河南省調整了“陽光工程”培訓的內容和重點,由外出務工培訓,向就地就近轉移培訓轉變;由為城市和二、三產業培養人才,向為農村和農業培養人才轉變。今年的培訓更是向農業和農村服務業、農產品加工業、農村特色產業、農民創業和農村帶頭人培訓傾斜,“陽光工程”培訓還由過去的補貼培訓變為免費培訓,個別工種如沼氣工還免費給參訓農民進行職業技能鑒定。

從2012年開始,河南省將根據推進新型農業現代化的需要,按照發展高效種植業、規模化養殖業、特色農業、綠色農業和生態農業等現代農業的要求,開展農民科技培訓,計劃5年內培訓技術骨干農民50萬人,同時圍繞農業農村重大工程項目建設、促進農民創業、規范和扶持農民專業合作組織發展、農業服務體系建設、農產品加工開展培訓,培訓農民一百一十余萬人,為加快河南農業現代化的進程打下了堅實的基礎。

河南的“三農”問題關涉全局,糧食生產在保障國家糧食安全方面責任重大。不久前河南省第九次黨代會明確提出,“持續探索不以犧牲農業和糧食、生態和環境為代價的新型城鎮化新型工業化新型農業現代化‘三化’協調科學發展的路子。”是最近中央提出中原經濟區建設的核心任務。

河南正為走好這條路揚帆高歌。