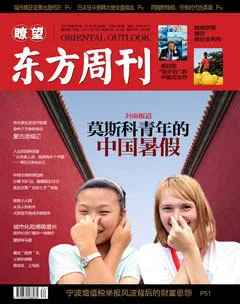

到中國過暑假

2012-12-29 00:00:00張靜

瞭望東方周刊 2012年34期

這個夏天還沒結束,卡佳就已經開始期待自己的下一個中國暑假了。

北京,秀水街,年輕的莫斯科大學師生抱歉地說,接受采訪的時間不多,因為“要買東西”。社會學教師丹妮亞用“俄羅斯口音”的普通話解釋。

這座在中國人看來也許規模平常的市場,在他們心中卻有相當重要的地位。雖然幅員遼闊的俄羅斯也有很多地方盛產珍珠,但“中國的珍珠項鏈質地又好又便宜”。丹妮亞的同伴、大眼睛的卡佳本來想買幾件衣服,由於挑珍珠花去了大部分時間,沒買成。

應國務院副總理李克強的邀請,300名莫斯科大學學生自8月18日起來到中國,展開為期10天的訪問。親身體驗中國30多年經濟發展的成果,是此次行程中最受歡迎的內容之一。后來面對中國領導人,俄羅斯大學生們說,中國的進步繁榮令他們振奮和深思。

24日上午李克強與俄羅斯青年的會見是整個活動的高潮,熱烈歡樂——電視新聞的畫面令很多上了年紀的中國人很有親切感。不過,與他們的青春年代相比,話題核心已然不同。

事實上,這次訪問被官方稱為“研修”。而青年們仍然滿懷熱情地說,“愿中俄友誼之橋萬歲!”

新華社的報道用“熱情洋溢”來形容中國領導人的講話。傳承文明、熱愛和平、推動發展,中國的副總理以這樣三個詞語來表達對兩國青年的期望。

李克強說,希望青年一代堅持維護世界和平信念,秉持創新發展理念,培育開放包容心態。

到中國過暑假,了解這個大國悠久的歷史并發現它30年來成功的秘密——這對全世界的青年人來講,都是一個激動人心的主意。

而對中國來說,如何更好地用國際化的語言和方式吸引異國青年,也是一種全新嘗試。

用論文競賽選拔訪華學生

暑假去中國研修,這個項目在莫斯科大學掀起一陣不小的波瀾。這所由俄國偉大的科學家羅曼諾索夫創建的綜合性大學,曾經是中國青年向往的圣地。在中國東北,哈爾濱,一所大學曾希望修建和莫斯科大學一樣的33層高的宏大主樓。

俄羅斯憲法中甚至規定了這所大學的特殊地位。與中國的北京大學、清華大學一樣,它吸納了國家的許多青年精英。

2012年4月,到訪俄羅斯的李克強,前往莫斯科大學發表演講并代表中國政府發出了暑期來華研修的邀請。

莫斯科大學將300個名額平均分到每個院系,由它們推薦學生。因報名人數太多,最終不得不進行了一次論文競賽。

“首先,這些學生必須是學習成績最好的。”卡佳說,然后要根據自己所學專業寫一篇與中國相關的論文。根據論文水平再進行一輪淘汰選拔,最終確定來華人選。

最終,來華的270名學生和30名工作人員分別來自莫斯科大學亞非學院、翻譯學研究院、國際政治系等20余個院系。

1991年出生的卡佳是五年級學生。她的論文內容是中俄在生物研究領域的發展前景及如何展開合作。

雖然從未來過中國,但在專業領域,卡佳對中國的研究現狀并不陌生。“我所學專業,在北京、上海都有人在從事同樣的課題。每個國家的科研小組每周都會用英文把新的研究成果發布到網上,不斷更新數據,這些我們都能在第一時間關注到。”卡佳對《瞭望東方周刊》說。

這次幫助她獲得來華研修機會的論文,就來自這樣的網上交流。在中國度過5天后,她說,中國和想象中差距不大,“因為我知道中國的成功發展 ”。

不過,有關中國之行的討論仍然五彩繽紛。俄羅斯大學生們專門在網絡上持續探討這個問題。比如,聽說那里的高速鐵路比歐洲還要先進,是不是出門都會坐高鐵;聽說北京的空氣不太好,是不是要像參加2008年奧運會的美國人那樣戴口罩——有人很快貼出來自中國官方的數據,覺得不該如此敏感。

中國之行緊張而有趣。300人被分成兩部分,150人去了陜西,另外150人去了四川。最后,他們在北京會合,分別在北京大學和北京師范大學舉行活動。

盡管國土毗鄰、歷史交織,但青年人之間還是有點陌生感。到中國的第一天,一名中國記者提問:你們在確定兩條不同路線的人選時,會不會產生矛盾和摩擦?

這樣一個問題,在俄羅斯語境里有些不禮貌,被誤解為是在質疑俄方工作人員的統籌能力,讓訪問團里的有些年輕人不太開心。不過這并沒有影響他們中國之旅的興致。

為什么來中國

卡佳此行印象最深刻的是青城山頂的景色。“道教是中國獨有的宗教,我們去青城山那天雖然下了雨,但是爬到山頂看山下霧蒙蒙的景色,反而增添了另一種宗教的神秘感。”她說。

面對《瞭望東方周刊》調查問卷中“中國之行印象最深刻的事情”,俄羅斯大學生的興趣點五花八門。從大熊貓、青城山、變臉、京劇、川菜,到住宿條件和日程安排,甚至還有人寫道:“中方的安保工作做得很到位,還專門為我們封了路。”

卡佳的父親——一位大學生物系教師能說一口流利的漢語,雖然他從未來過中國。

他小時候就讀的學校,從小學一年級到十一年級中學畢業都要學習漢語。卡佳說,革命的友誼是爺爺把父親送到這所開設漢語課程學校的原因。爺爺曾經到過中國,“在中蘇友好時期,對中國和漢語有獨特的情感,才會送父親去學習漢語”。

那時是兩個國家的“蜜月期”。中國向蘇聯派出的留學生人數在1956年達到歷史高峰——有2085人,占當年外派總人數的86%。

成千上萬的蘇聯專家也來到中國,支援各行業建設。早在1948年,蘇聯已經派遣專家技術小組到中共在東北的根據地幫助修復鐵路。據有關檔案文獻記載,1949年至1960年來華工作的蘇聯專家至少有2萬人。

1957年11月17日,毛澤東在莫斯科大學大禮堂會見了數千名中國留蘇學生。就是在這個場合,他說出了那句著名的對青年的期許:“世界是你們的,也是我們的,但是歸根結底是你們的。”

如果說在這段交流中有什么遺憾,就是蘇聯來華留學人員數量并不多。他們來中國大多數是為了進修漢語或人文學科。到1960年,中國共接受蘇聯來華留學人員136人。

后來,隨著兩國關系出現變局,青年交往也冷落下來。1991年蘇聯解體之后,兩個國家的交流內容也尚未得到廣泛拓展。

這個卡佳出生的年頭,也是兩個國家發展的分水嶺之一。“蘇聯解體這個重大的國家體制變化,對這個國家的公民以及每個家庭會有巨大影響。”丹妮亞對《瞭望東方周刊》說。

這是全新的一代年輕人。相比於跌宕起伏的過往,熱烈變化的現實對他們更有吸引力。世事輪回中,俄羅斯的青年們又開始對中國產生興趣。

比如丹妮亞,從2005年第一次來中國,幾乎每年都有兩三個月甚至更長時間在這里度過。從北京、南京、上海這些國際化大都市到承德、蕪湖、平遙等中小城市,從城市到鄉村,從平原到青藏高原,7年時間里她走了半個中國,漢語水平也在不斷進步。

最初促使丹妮亞學習漢語的契機,是2005年暑假她去安徽師范大學交流。在去蕪湖旅游的時候,她發現,必須和中國人直接交談。“蕪湖沒有人說英語,我跟當地人交流只能用手比畫,我本人也很喜歡中國文化,希望有機會來中國旅游,跟中國人交朋友。於是我就利用在中國的半年學習漢語,跟老師聊天,這對我們很不容易,但卻是非常重要的經驗。”丹妮亞說。

2008年北京奧運會期間,丹妮亞本想申請奧運會志愿者,由於要回俄羅斯教漢語,沒能如愿。她說,那時候感覺整個北京都在說英語了。

77%的人期望再來中國

丹妮亞之所以能多次來到中國,與兩國日漸增多的教育交流項目有關。

2000年,中俄教育、文化、衛生、體育合作委員會舉行了第一次會議,時任副總理李嵐清任委員會中方主席。2007年這個機構更名為中俄人文合作委員會,兩國人文合作領域開始拓寬,合作內容日益豐富。

這些機制的建立,讓俄羅斯青年有更多機會來到中國。

對於最為熟悉的北京,丹妮亞時常有種“穿越”回莫斯科的感覺:寬闊的街道,擁擠的車輛和人群,一年比一年高的現代化建筑。“世界上的首都都一樣。”她說。

她也曾去過法國、德國、美國等歐美國家,雖然和中國很難比較,但是北京這座現代化城市在她看來是最像歐洲的。

丹妮亞說,在莫斯科,每個家庭至少有兩輛私家車。如果不想堵車也得坐地鐵。莫斯科的地鐵站非常漂亮,而且有100多個站點。

她覺得,這些年中國最大的變化,除了生活節奏加快、生活壓力變大,就是中國人的思維更加活躍,與外界的聯系增多,“不再只守著自己的一畝三分地”。

在莫斯科,可以看到中國知名大公司的廣告,“像愛國者、聯想、長城汽車等品牌”。丹妮亞覺得,中國的明顯變化主要還是發生在北京這樣的大城市,鄉村或者偏遠地區體現得還不充分。

像俄羅斯一樣,中國的城市也有著不同的氣質。“到了北京之后發現它更像歐洲的大城市,即使我們不懂中文,在這里也丟不了,到處都有英語標識,很多市民都能用簡單的英語交流。”卡佳說,離開秀水街后,她自己搭乘地鐵回到了位於北五環的住宿地。

而在成都,雖然市中心也有高樓大廈,但主要還是中國西南城市特有的低矮房子、九曲連環的小巷子——路人操著地道的四川話,聽不懂英語,卡佳和同學們都不敢脫離團隊自己行動。

青年人之間的友誼總是純真。卡佳與四川大學俄語系的一名研究生成了好朋友。她們互換了郵件地址,卡佳答應做對方的俄語輔導老師。

在成都,卡佳的這位中國新朋友帶著她逛錦里、吃地道川菜,“點了許多我從來沒吃過的菜,炸蠶蛹最特別。”卡佳回憶著那股味道,做了個搞怪的表情。

其實,中俄兩國的教育部門曾在數年前搞過兩國青年互相郵寄信件交流的活動,但由於從未謀面的陌生感,很難堅持。

這次中國之行,使本來還在猶豫的卡佳下定決心學習漢語。提起在人民大會堂的那個上午,她激動萬分:“人民大會堂是中國最核心的地方,能夠受到這么高的禮遇,被副總理接見,我感到受寵若驚。”那天,中國領導人與兩國青年的會面時間,比預計延長了半個小時。

中國之行的一些情節,看起來很“傳統”——到四川大學當晚,莫斯科大學的師生們就合唱了一曲《莫斯科郊外的晚上》;然后,在《喀秋莎》的伴奏下,中國大學生還被邀請上臺共舞。

這是兩群“最熟悉的陌生人”。他們是那么年輕,而對對方國家的記憶有不少還停留在上一代人的時空中。好在,俄羅斯大學生現在也知道,中國朋友們除了那些父輩鐘愛的老歌,也喜歡唱海豚音的維塔斯。

在中國之行即將結束之時,所有填寫《瞭望東方周刊》問卷的俄羅斯青年,對中國的印象都選擇了“好”。負責收集問卷的俄方工作人員安娜老師,還在選項“好”前面用俄語加上了“非常”。

這種帶有著重強調語氣的字眼,在問卷中出現的頻率并不低。有人在“好”字后面打鉤后,還補充了一句“還有可以繼續發展的地方”。

有超過77%的人非常期望再來中國。還有80%的人說,親眼所見的中國與他們的想象存在不同。

卡佳說,她回國后會在第一時間跟莫斯科大學的同學們分享在中國度過的十天假期。

“希望去其他城市再看看。”這個夏天還沒結束,她就已經開始期待自己的下一個中國暑假