這才叫熱愛

感謝食物補貼券的翻譯者

2006年秋,我在哈佛法學院做客座教授。有一次在Porter Square的書店里看到一本《千家詩》的英譯本。《千家詩》是孩提時代的啟蒙讀物,時隔多年又在波士頓的書店里重見,備感親切。書名翻譯為“Poems of the Masters”,一下子就引起了我的興趣。《千家詩》這本書的英譯其實有好幾個版本,但是沒有一個版本的名字翻譯得像這一本這樣簡潔有力,直入正題。Golden Treasury of Quatrains and Octaves,這種譯法太迂腐,而且“四行詩”、“八行詩”這兩個詞會引起誤解;而 Gems of Classical Chinese Poetry 和 An Anthology of Popular Ancient Chinese Poems 又過于寬泛,都不如“Poems of Masters” 來得簡練準確。《千家詩》名曰千家,實際不到百家。“千”只是比喻眾多而已。

我隨意翻了一下,看了其中的幾首,覺得它的翻譯非常好,自然清麗,言簡意賅。像孟浩然的《春曉》,“春眠不覺曉,處處聞啼鳥,夜來風雨聲,花落知多少”這一首,他是這樣譯的:

sleeping in spring oblivious of dawn

everywhere I hear birds

after wind and rain last night

I wonder how many petals fell

可以看出,他表達得貼切自然,無拘無束,但意境已經充分體現出來了。首句簡直是神來之筆。

還有李白的這首《獨坐敬亭山》,“眾鳥高飛盡,孤云獨去閑,相看兩不厭,只有敬亭山。”他是這樣譯的:“Flocks of birds disappear in the distance, lone cloud wander away;whoever cares about my company, only Jingting Mountain.”翻譯用非常簡潔的形式,但又能讓你感覺到詩的韻味。

美國詩人Frost曾經說過,“詩就是在翻譯的過程中被丟掉的東西”。我看了《千家詩》英譯本的幾首之后,感到非常高興。譯詩是我看到過的漢詩英譯作品中差不多最好的了,因此我對譯者產生了興趣。他叫Red Pine,也就是赤松。當時我對他并不熟悉。當我的目光落在譯者序上的時候,我的心里突然一震。我看到在序結尾部分的致謝里,他說他感謝美國政府的食物補貼券,感謝他當時所在地免費提供食物的中心等。我看到這里不禁潸然淚下。這才叫真正的熱愛。他如果不熱愛中國的詩詞,就絕對不會在餓著肚子的情況下進行翻譯。我頓時感到這本書的重量,把它買了回來。回到家中,在網上一查,發現赤松的原名叫Bill Porter,1943年生于美國洛杉磯。他好像在加州讀的人類學,在哥大跟隨Burton Watson學中文。他這本書就是獻給Burton Watson的。Burton Watson是個非常優秀的漢學家。也翻譯過很多中國的典籍。

哥大畢業之后他沒去工作,而選擇了修行,云游四方。這個選擇在美國人看來應該是一種非常令人欽佩的行為,但在中國人看來可能有點兒傻—不務正業,到處去游蕩。后來,他在臺灣住了10年之后又回到了美國,在西雅圖海邊的一個小村子里面買了一處舊房子,把他的妻子和女兒接了過去住,他自己就集中精力做翻譯。

赤松翻譯出版了很多中國書,主要圍繞隱士文化,包括《石屋山居詩集》、《寒山詩》、《千家詩》等。他也翻譯過《道德經》。他好像是個居士一樣的人,對禪、佛教都很感興趣。赤松這個人有點像中國古代的高士,文字簡練、干凈、清雅。1993年他出了一本書,叫“Roads to Heaven:Encounters with Chinese Hermits”。該書后來由一位名叫明潔(好像是居士)的譯者翻譯成了中文,由當代出版社出版,名字叫《空谷幽蘭》。這本書是他遍訪中國隱士,寫下來的感想。

他認為翻譯是一種很好的修行。他說你可以用一天的時間看完一部經,但是要花上一年的時間才能將其理解,并進行很好的翻譯。他認為翻譯是一門藝術,也就是他所說的道。翻譯就像和古人跳舞一樣。他說翻譯韋應物的詩就像是和他跳華爾茲,而李白的詩比較飛揚,翻譯起來就像是和他對練拳腳,而翻譯佛經就如同和祖師在一起坐禪。

學院派和詩人派之間

他本身應該就是一個詩人,所以他翻譯的《千家詩》非常優美,很有意境。要是從比較正統的觀點看,可能會覺得他的翻譯不倫不類,因為翻譯歷來都是學院派和詩人派兩種。學院派就是學漢語的人,但他們不是詩人,不懂得詩;而詩人派就是詩才很好,但不懂漢語,所以翻譯起來還是有隔閡的。學院派像翻譯了很多唐詩、古代詩詞的大翻譯家,比如Arthur Waley (1889~1966),或是瑞典的翻譯家馬悅然,還有他的老師高本漢。詩人派包括龐德,他是意象派詩人的大家。他也翻譯過很多詩。赤松是在兩者之間,不像學院派那么拘謹,所以行文比較隨意又貼切,最重要的是自然。但同時他又不像詩人派那樣按照自己想象,按照自己寫詩的風格把原作譯得面目全非。

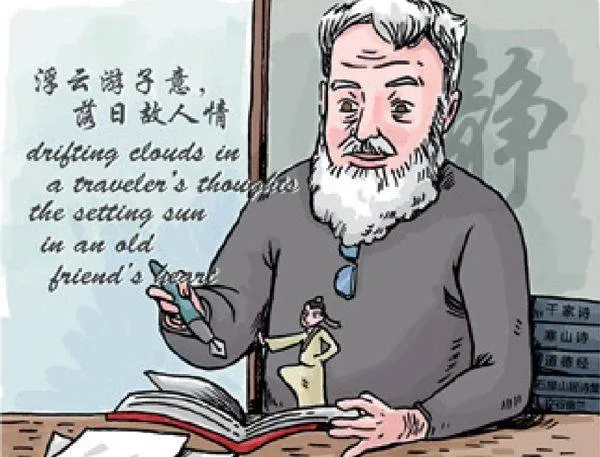

不妨以李白《送友人》中的這兩句為例,“浮云游子意,落日故人情”,對比各家翻譯,以窺赤松翻譯之妙。

大翻譯家翟理斯(Herbert Allen Giles,1845~1935)的譯作“Your heart was full of wandering thoughts;For me, my sun had set indeed”,大意是“你的心里滿是云游的念頭,而我的太陽確實隕落了”。翻譯不甚貼切,意蘊有點過,但并未添枝加葉。

美國意象派詩人領袖艾茲拉·龐德(Ezra Pound,1885~1972)的譯作“Mind like a floating wide cloud. Sunset like the parting of old acquaintances”,大意是“心如一片浮云,落日好似舊相識之間的別離”,很有意象派的味道,與原詩意蘊吻合,但第一句稍弱,且缺游子之意。

另一位意象派的重要詩人艾米·洛威爾(Amy Lawrence Lowell,1874~1925)的譯作“The floating clouds wander every whither as does man. Day is departing - it and my friend”,大意是“浮云流連此間,而人亦如斯,白天在逝去—它和我的朋友。”這是解釋性的翻譯,且文白夾雜,有點繞,添加頗多。

曾經留學美國威斯康星大學的日本學者小畑薰良(Shigeyoshi Obata,1888~1971)的譯作“Oh, the floating clouds and the thoughts of a wanderer! Oh, the sunset and the longing of an old friend!”,大意是“哦,浮云與游子的思緒!哦,落日與故友的悵惘!”比較接近原作,但因為兩句都用了“and”之故,失去了原作的風格。去掉“and”可能效果會更好。“Longing”一詞也不太貼切。

美國著名詩人賓納(Harold Witter Bynner, 1881~1968)的譯作“I shall think of you in a floating cloud;So in the sunset think of me”,大意是“在一片浮云里我思念你;所以在落日里思念我吧”。這個譯文欠含蓄,理解有誤,是過分翻譯之例,原作的韻味蕩然無存。

再來看看赤松的譯文,“Drifting clouds in a traveler’s thoughts,the setting sun in an old friend’s heart”,大意是“浮云游子的思緒,落日故人的心情”。譯文明顯比前面幾家都更接近原文的意思:飄浮的云影好似游子惜別的心思,落日的余緒恰如故人留戀之情誼。《李太白集》王琦注云:“浮云一往而無定跡,故以比游子之意;落日銜山而不遽去,故以比故人之情。”此聯4個名詞短語之間不用謂語連接,且寫得十分工整,“浮云”對“落日”,“游子意”對“故人情”,是公認的佳句。赤松的譯文也未用謂語,而選擇了名詞加介詞短語的句式,既簡練又貼切,不多不少,譯文與原文如一,對仗也頗工整,比其他譯文似略勝一籌。</