德國出版“走出去”正在重鑄輝煌

2012-12-29 00:00:00崔斌箴

出版參考 2012年13期

人們似乎都認同這個事實:德國除出版業外,幾乎所有其他領域都稱得上世界出口冠軍。的確,相對于德國作為“現代出版業發源地”,作為有著悠久出版傳統的世界出版強國,德國在德語出版資源銷售和圖書“走出去”方面,還是個矮子。

從歷史上看,德國在世界現代出版技術和國際傳播體制上具有開拓性貢獻。出版技術方面,古登堡在1450年發明了印刷術、柯尼希在1811年發明了蒸汽印刷機、摩爾根塔勒在1884年發明了整行排鑄機、麥森巴赫在1882年發明了照片印刷術、德國人還在1845年發明了快速印刷機,等等;出版思想和國際傳播體制方面,德國早在1480年就有了法蘭克福書市、在1564年有了萊比錫書市,德國還在1825年成立了全世界最早的批發商聯盟——“書業協會”,并在1852年建立起世界最早的出版培訓機構“萊比錫出版業培訓學校”。德國政府還率先制定了對圖書出版長期激勵、贊助與保護的法律政策,如在1886年簽訂的強調國際版權意識的《伯爾尼公約》。可以說,德國在過去一段歲月里,在國際出版界起到了“定規矩”的作用,他們的領先性為國際出版業界制定了不成文的行業通則。德國出版業的成果對于海外出版業所形成的強大影響,使得德國出版“走出去”輝煌一時。

歷史上,德國出版業占據了制高點。但是,新世紀以來,德國出版“走出去”開始下滑。原因是,幾乎所有的德國出版商都忽視或不尊重外國版權,德國不熱心對外版圖書投入經費,使德語外版書一直無法突破“小交易”瓶頸。由于擔心成本,德國很多出版企業不愿意在世界建立國際分代理商機構,客觀上就切斷了德國走向國際出版市場的通道。因此,德國出版輸出陷入了一個惡性循環,在忽視外版的同時,德語書也不對外賣版權,結果,大大限制了德語資源的輸出和出版“走出去”。

近年來,德國開始重新重視出版“走出去”,力圖重鑄過去的夢想和輝煌。

首先。德國出版界在出版“走出去”思想上具有危機意識,并積極進行反省、探索方法。2009年2月27日,德國圖書信息中心發起了全球出版人圓桌會議,共議如何在全球化與本土化中尋找一種平衡,如何利用一切資源破解書業輸出的危機。德國人這種內省精神,在國際出版界產生巨大影響。

其次,德國在政策上積極扶持書刊出口。盡管德國政府無管理出版的部門,主張不干預出版業務,但在稅收上可進行有傾向性調控,如德國政府對圖書、期刊、報紙征收7%增值稅,音像制品14%,對進口書刊征收7%進口稅,對進口的音像制品征收3%-5.4%進口稅。對出口書刊卻免征增值稅,大力扶持書刊“走出去”。

第三,德國開始重視德語出版資源輸出工作。德國政府和出版商很清楚,德語與英語相比是小語種,德文書要想走向世界,必須注重在國外的推動工作。德國主要通過開設國際分代理商機構和出版推廣活動來促進德語出版資源輸出,如歌德學院和德國圖書信息中心均在中國設有分支機構,以便于與中國文化界、出版界交流,加強合作溝通。2004年以來,德國圖書信息中心在世界先后舉辦了“全球化國際書展”“德國哲學書展”“德國最美書巡展”等。對于法蘭克福書展,德國更是不遺余力地組織大型國家展臺,大力推廣德語出版資源。德國政府還撥款設立翻譯資助項目,歌德學院的翻譯贊助資金和德國聯邦文化基金會的Litrix項目扮演了主要角色。德國一直致力于培養自己的作家,使之在世界暢銷書排行榜上占據一席之地。德國還設有“亞非拉文學促進會”等專門機構,支持亞洲、非洲和拉丁美洲的優秀文學作品,從本國語言譯成德語。

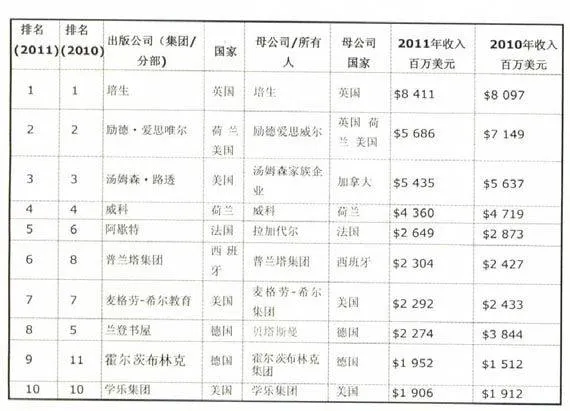

第四,德國出版商成為圖書“走出去”最重要的行動者。在德國有2000多家出版社,除了貝塔斯曼、霍茨布林克和施普林格三大出版集團外,多為中小型出版社。目前,德國三大出版集團在國際版權貿易方面都已經進入世界前20位。德國有些小出版機構在圖書“走出去”方面的努力更值得關注,如德國CAMPUS出版社是一家成立于1975年的家族企業,以出版經濟、社會、管理類圖書為主,近年來利用媒體和委托國際商做好版權輸出工作。該出版社通過媒體的宣傳效能,逐步積累了廣泛的社會關系,其中包括作者、媒體,還有境外出版單位和版權代理機構,總計15000多個地址信息。這些信息和渠道,不但極大地提高了出版社的品牌影響力,而且使之與境外多家出版單位建立了長期聯系。CAMPUS出版社公關部以上述資源為基礎,定期向全球500多個出版商發送,實現了大規模的版權輸出。該出版社還相繼在中國、法國、匈牙利、印尼、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙等地委托代理機構開展版權輸出業務,并由公關部配合,不斷拓展海外市場。

目前,人們已經看到德國版權輸出和圖書“走出去”正逐步從矮子變高變強,歷史好像正在重演。現在越來越多的國際出版同行熱心咨詢德國暢銷書名單,這在幾年前是不可能