人生從“實話實說”開始

2012-12-31 00:00:00肖瑩

環球人物 2012年7期

無論愿不愿意,崔永元似乎已經和“實話實說”這四個字牢牢綁在了一起。提起他的名字,人們首先想到的,便是那檔曾經風靡熒屏的“脫口秀”式談話節目。崔永元也循著這四個字找自己的性格及其根源:“或許,這也是我性格中最大的特點。”他告訴環球人物雜志記者,自己這個性格可能來自父親的遺傳,更離不開母親“粗放式”的教育。

“絕不能撒謊”的童年

1963年,崔永元出生于天津,是家里4個孩子中的老幺,上面有兩個哥哥一個姐姐。“小時候,家里來了客人都夸(兄弟仨)老大精神,老二利索,老三……偏偏到了老三,滿世界找不到合適的詞。只好說‘這老三,老三好啊,最小吧,哼哼,哈哈……’”崔永元曾這樣講述自己的童年記憶。

崔永元3歲那年,兄妹4人在母親的帶領下,隨父親所在部隊遷往北京的房山縣良鄉。1970年,崔永元進入良鄉一所農村小學讀書,一年后因身體差休學一年;四年級時,他轉至另一所小學,后考入北京市重點中學十二中……童年的日子看似波瀾不驚,但其中的點點滴滴至今仍被崔永元視為人生的寶藏。

崔永元總說,父親是部隊的政委,是對自己影響最大的人。小學三年級時,學校組織文藝演出,崔永元很喜歡一個叫《地道戰》的群舞,卻沒能被選上。父親知道后,只是哈哈一笑:“選不上也沒什么,只要你努力,今后有的是機會。”或許是受到了爸爸的鼓勵,那之后,崔永元照樣熱心地關注著演出活動。湊巧的是,最終,另一個歌舞節目《行軍路上》選中他出演主角。

后來,崔永元的學校又將他們的演出推向農村和部隊,其中就有他父親所在的工程兵團。演出結束時,父親作為部隊領導,上臺與小演員一一握手。“那是我們父子間唯一一次正式握手,父親的手很有力,讓我覺得,那是一次男人對男人的握手。”

因為父親隨工程部隊常年在外,4個孩子的教養重任最終落在母親身上。對于他們的“大錯不犯、小錯不斷”,母親傷透了腦筋,常以“打”為上策,希望能“通過傷皮肉觸及靈魂”。

崔永元說,“小時候挨母親的打就像家常便飯”。

一次在上學的路上,崔永元和幾個同學撿到一條白紗巾。那時候,紗巾算得上是奢侈品,幾個同學將它在手里傳了一圈,又傳回到崔永元手中。到了學校,他將紗巾交給老師,“還因為拾金不昧受到了表揚。”沒想到,“貪功”為自己埋下了“禍根”。

傍晚,崔永元剛走進家門,就發現母親表情嚴肅地端坐著。接下來的對話,他至今記得清清楚楚。

“紗巾誰撿的?”

“我撿的。”

“當時有別人嗎?”

“有。”

“幾個人?”

“3 個。”

“那怎么說是你撿的?”

母親大吼一聲,便手執笤帚劈頭蓋臉朝他打過來。一會兒,笤帚被打散了,母親一邊歇手,一邊開始了第二輪問詢。

“為什么撒謊?為什么說是自己撿的?”

“我沒撒謊,我覺得就是我撿的。”

“你覺得?別人都看見了!撒謊是品質問題,從小品質不好,長大就得蹲監獄,你知道嗎?”

“知道。”

“知道為什么還撒謊?”

“我沒撒謊……”

第二輪痛打又開始了。

那天晚上,崔永元的后背火辣辣的,躺都躺不下,只能趴著,第二天甚至發起高燒。

現在想起來,崔永元說不會再記得皮肉之苦,記得的永遠是母親的好:“用現在的教育觀念去衡量那時候父母的做法,是不公平的。母親學問不高,也未必懂得多少大道理,但我一直能感受到她的善良、正直以及由母愛而生發的簡單、粗暴。她以一種樸素的判斷來決定對孩子的要求標準。多年以后,我和哥哥、姐姐相繼參加工作,得到的共同評價是善良、老實,甚至有些窩囊。”

崔永元永遠是這樣,無論說多正經的事,都會帶點調侃的味兒。

電臺里的不安分青年

1981年,崔永元高中畢業。因為喜歡俄羅斯文學,他在自己高考志愿第一欄填報了北大俄語系,結果在口試環節被刷了下來。最終,他被第二志愿北京廣播學院新聞系錄取。

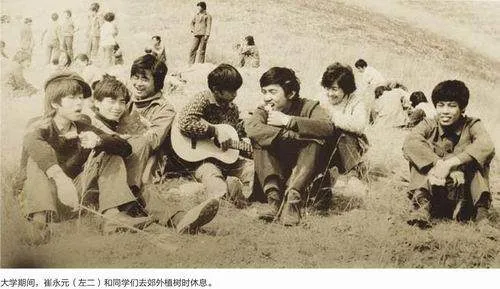

4年大學生活,風平浪靜。1985年7 月,崔永元從廣院畢業,被分配到中央人民廣播電臺的《廣播節目報》。

“年輕人,總是容易咄咄逼人,人人覺得自己是當臺長的料。”報到第一天,他便情不自禁地自豪起來:“從今天起,我便是國家電臺的工作人員了,電臺有救了。”

但真正上崗,崔永元才發現,所謂的光環,只存在于自己的想象之中——別的編輯記者在電臺大樓中穿梭,他們則十幾個人擠在旁邊板房里辦公。還是社長的一句話,讓他重拾了一點熱情:“我們馬上準備改成大報,名字也響亮,叫《中國廣播報》。你小伙子運氣怎么這么好呢!”崔永元后來回憶說:“一聽說有‘中國’倆字,我心里一下好受了很多。”

很快,崔永元就適應了報社的生活:約稿、畫版、校對、去印廠、卸車……一周一個流程,干下來還挺緊張。有時候,看著年輕伙伴戴著套袖出出進進,崔永元的心里也找到了一些平衡,會生出一種暖暖的感覺,覺得在這兒退休也行。“但事兒就壞在虛榮心上。”

因為《廣播節目報》屬于服務性質,只刊登節目時間表、節目介紹等內容,在臺里開會時甚至都不常被提起,慢慢的,崔永元開始覺得自己只是個“二等公民”。“一個班畢業,誰也不比誰差,但別人四處采訪,驕傲地宣稱‘我是中央人民廣播電臺的記者’。他們進進出出、走南闖北,我呢,只能在木板房里死扛。”鮮明的對比,讓崔永元心里有了怨氣,也越發覺得無聊。

更多的時候,崔永元會選擇回家向父母倒苦水。“為人父母者,都對自己的子女有最大的耐心。我母親常年做居委會工作,思想政治工作有一套,一張嘴,總能讓節目報‘升格’,我的心情也隨之好轉。做政委的父親退休后不太搞言傳,開始琢磨身教,總會像郵遞員一樣把我辦的報紙塞得滿院子都是。”

1986年年底,電臺綜合節目部籌備了一個新欄目叫《午間半小時》,崔永元“削尖腦袋,鉆了進去”。接下來的那段日子,因為采訪,他跑遍了全國各地,終于開始了自己夢想的記者生涯。

可后來,崔永元又開始“見異思遷”,想出去干點“私活兒”。這一干,就干到了中央電視臺。

開拓中國的“脫口秀”

1992年底,崔永元經同學引薦,有機會參與了央視《東方時空》的籌辦和策劃事宜。

一天,崔永元的同學時間忽然找到他:“你能不能做一個節目的主持人?”“什么節目?”“《東方之子》,都是采訪中國很有名的人。”當時,崔永元只是很含糊地應付了一下。

那天晚上,崔永元回到家,站到鏡子面前,越照越沒有信心:“如果有一天,觀眾打開電視,忽然是這么樣一個崔永元出來了,他們會不會覺得家里的電視壞了?”就這樣,崔永元選擇了放棄。

1996年3 月,央視計劃推出一檔全新談話類節目《實話實說》,讓主持人、嘉賓和觀眾在生動活潑的氣氛中,就社會生活或人生體驗的某一個話題展開直接對話。

當時,談話節目在中國電視界還是一個空白,幾乎沒有可借鑒的經驗,一連試鏡十幾位主持人,到節目開播前幾天,還是覺得不夠滿意。大家心急如焚,卻一籌莫展。時間突然又想起了老同學崔永元。一頭霧水的崔永元這次決定去試試。

第一個樣片叫《拾金不昧,該不該回報》。錄制的頭一天晚上,崔永元做了大量準備,摘抄了20多張紙的名言警句,背個不停。“第二天,錄制現場坐了80多位觀眾,我臉上雖然看不出緊張,但腿一直在哆嗦。我當時就想,先上去說一段,要是成,我就接著說,不成,立馬打道回府,再也不干這個。”

節目開錄,崔永元上場,和大家問好,然后在觀眾的掌聲中,和離得近的人握手,開始入題。其間,偶爾插個笑話,立時贏得滿堂笑聲,效果非常好……

樣片一共做了5期,臺領導終于拍板:就是崔永元了。就這樣,1996年3月16日早晨,第一集《實話實說》——《誰來保護消費者》播出,崔永元第一次以主持人的身份出現在央視大屏幕上。

崔永元的校友、現為浙江電視臺著名制片人的亞妮告訴環球人物雜志記者:“他天生有一種平民感,放在人群里幾乎找不出來,卻又很有想法,有一種冷幽默和極強的現場控制能力。”據她分析,這似乎也是崔永元能讓《實話實說》打響的最大原因。更有專家評價說:“《實話實說》在中國的電視談話節目中無疑具有拓荒性。”

于是,半年后,《實話實說》的收視率一路飆升,成了央視的名牌欄目,崔永元也隨之成了家喻戶曉的“名嘴”。1999年,央視的春節聯歡晚會上,根據《實話實說》欄目形式編排的小品《昨天今天明天》至今為人們津津樂道;次年年底,《實話實說》被調整到央視一套周日的黃金檔播出……

但崔永元總是開玩笑:“父親給我起的名字不算好,因為拗口,所以不好記,以至于我的名字在電視屏幕上出現了數百次,還是沒有多少人記得,人們還是習慣喊我‘實話實說’。”