武安醫院“變身”記

2012-12-31 00:00:00王炳美張瑜

瞭望東方周刊 2012年40期

武安醫院這個歷經十年完成的蛻變源于“不變則亡”的危機

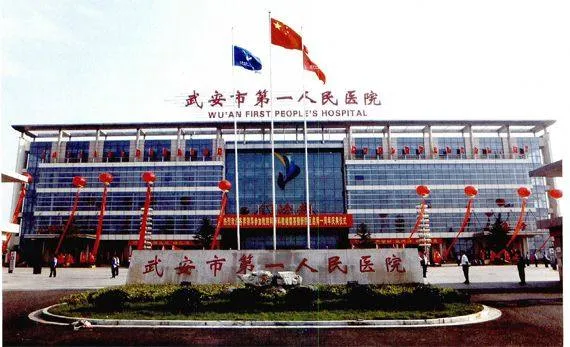

去過河北省武安市醫院的多數人都不相信這只是一個縣級市的醫院。這座斥資5.3億元興建的醫院新址不光擁有寬敞整潔的大樓,硬件設施在河北省內也數一數二,完全見不到印象中屬于小醫院的擁擠和紛亂。

“我們是2011年6月剛剛搬過來的,比起以前的破舊小樓,病人們在這樣的環境里不管是看病還是住院都舒坦。”武安市醫院院長郝保乾對《瞭望東方周刊》說。

“這些年我們一直在引進高端醫療設備,也在不斷擴展科室,培養能看大病的高端人才。以前重癥病人基本上就是來了也救不了。但現在許多邯鄲市的重病號都會跑到我們醫院來治療。”郝保乾說。

2009年“新醫改”正式開始;2012年,全國300個縣試點全面推進醫改的核心和難點“公立醫院改革”,并取消“藥品加成”;而河北省也已確定今年上半年在兩個縣試點,下半年增加至11個縣,2013年則在全省推開。

對武安醫院來說,這個歷經十年完成的蛻變源于“不變則亡”的危機感。

從換掉臟衣服開始

2002年,改革前夜的武安市醫院,沉悶的氣氛中潛藏著躁動的暗流。

5月的一天,平靜的氣氛被一條通知打破。“院長讓我們把工作服扔掉換新的?”醫生護士們對此都有點摸不著頭腦。

“2002年我去當院長,醫院資產1200萬元,年虧損1800萬元,設施破舊連個空調都沒有。住院部總共才150張床位,還只有51%的使用率。整個醫院工作狀態懶散,人心渙散。”時任武安市醫院院長、現任武安市副市長郝維斌回憶說。當時武安市醫院深陷在計劃體制里,已經走入了一條死胡同,到了非變不可的地步。

“那時候大家都感覺到醫院沒希望了,很多年輕大夫都想走。”現任武安市醫院副院長何利兵向《瞭望東方周刊》回憶說。何利兵自從1995年大學畢業后來到這里至今,他經歷過這個醫院最差的時候。

從哪里入手呢?郝維斌思索了很久。在醫院轉悠的時候,他看到破敗的病房和醫護人員身上又臟又舊的工作服,心里有了數。

“病床上的被褥和醫護人員的制服簡直沒法看,像從來沒洗過一樣,這樣的醫院誰肯來?”郝維斌說。

同時,武安醫院也開始著力改善住院環境。雖然一下子還不能把病房用的鋼絲床換掉,但充滿了各種污漬的床單被褥全部淘汰換新。為了保持這個嶄新的形象,武安市醫院面向社會招標將洗滌工作交給了專業的公司負責。

隨后,餐廳、商店、維修、清潔等后勤工作都通過招標逐一分包了出去。

“形象好起來后,來醫院看病住院的人也漸漸多了起來。”郝維斌說。

每個科室獨立核算

第一步走穩了,2002年底武安市醫院又小心翼翼邁進了深水區:以“成本核算”拉動收入分配改革。

“光靠每年200萬元的財政撥款,醫院連生存都成問題,更別提發展,醫護人員的工資收入也上不去,干不干都一樣。我們必須要激活自身的能量提高醫院的經營收入。”郝維斌說。

為了不對醫護人員產生過大的沖擊,武安市醫院的第一版改革方案相對保守,其宗旨是“多勞多得、優勞優得、不勞也得”。“干得多、技術含量高的就多得,要體現腦力勞動價值和綜合能力價值。”

具體來說,就是每個科室作為一個小單位,收入和成本進行單獨的財務核算,每個科室從成本核算結余中提成作為獎金,收入越高獎金越高。

“最初效益差,發展壓力也很大,所以提成比例很高,最低也在50%,而2002年以前有獎金就平均發到每個科室,吃大鍋飯。這個激勵是相當大的。”何利兵說。

同時,醫院也將更大的權責下放給科主任和護士長。他們不僅要負責科室全面管理工作,要制定本科室的管理方案,并且享有科室人員聘任權和管理權以及獎金調整、效率量化分配權及不合格人員辭退權。

不久之后,阻力如期而至。當時許多院里的老領導和老醫生都覺得難以適應,出現了很多反對的聲音。甚至有科室全體人員一起跑到郝維斌的辦公室說“這樣變不行,不接受新方案”。

2003年底,郝維斌帶領所有中層領導去北京和上海考察參觀。當看到大醫院的規模,每個人都被觸動了。

與此同時,人事制度也面臨變革。“一方面,編制有限導致人手吃緊,另一方面,許多在崗人員的能力有限,醫院要發展還得靠人,我們急需更換新鮮血液,必須面向社會招聘。”郝維斌說。

對于在計劃體制下得過且過慣了的人來說,這種改變無疑是殘酷的:醫生護士必須考執業醫師,每人兩次機會,考上留下來,考不上的走人;對表現不好的就勸退;對老同志,如果專業技術不行,就轉崗;中層領導采用競聘上崗,兩年一聘,主任自己聘副主任。

醫院的“生意經”

對每個主任和護士長來說,業務很重要,但作為管理層人員,也需要考慮如何降低運營成本,提高效益,這對他們來說無疑是個巨大的挑戰。

“每年都得有個小計劃,業務上要怎么改進技術和服務,同時要算一筆賬,增收的同時也要壓縮成本。科室的占地、水電費、醫療設備、后勤服務等等都算在每年的成本里,這些都要考慮到。”呼吸消化、老年病科主任李祝兵說。

李祝兵負責的是個23人的大科室,下面包含三個科室,是2008年新組建的。這個科室剛成立時根本沒人敢來,大家都怕一個新成立的科室沒有病源,會影響自己的收入。

現在,呼吸消化、老年病科現在是醫院效益和信譽最好的科室之一。“我們現在的病源都是資產,都是病人自己找過來的。尤其是重癥病人相對較多,這在內科還是比較少見的。醫院每年11月至4月是旺季,5月以后一直到秋收是淡季,但我們科室全年滿床。”李祝兵說。

收入并不是唯一的考評指標,還必須做到零投訴、零糾紛、零差錯。“現在醫患關系這么緊張,要做到這一點非常難。”李祝兵說。在武安市醫院,呼吸消化、老年病科被病人們稱為“小協和”。

“醫院對于收費控制得非常嚴格,一般的病人每人身上也就能賺幾十塊錢,所以病源數量很重要,越多人來我們這里看病,收入才可能上去。這就要求我們必須把醫術提高,服務必須要好,這樣才能有人脈。決不能靠亂開藥、開貴藥或者誘使病人做一些不必要的檢查,這樣人家以后也不會再來我們醫院。病人去大醫院往往是沖著醫院的,而來我們這樣的小醫院就得沖著醫生。”李祝兵說。

住院率可以從一個側面反映出武安市醫院的變化。2002年平均每天住院人數為300人,2011年為1000人,基本是滿床。包括內科在內的很多科室還常常需要加床。

設備與規模的效益

在收入分配改革和人事改革之后,武安市醫院開始重新設計醫院的架構,其核心是分科。

原本醫院只分為外科、內科、婦科、兒科等簡單科室,2004年起開始細分并擴展科室,向專科化發展,并發展特色科室。

“考慮到績效考核的因素,當時許多人的顧慮很大,怕細分科室之后會分散病源,但長久來看,醫院要發展,這是必經之路。”郝維斌說。

于是,武安市醫院選擇采用三級甲等醫院的標準細化,并且填補了腎病科、放療科、血透室、胸外科、DAS等空白。目前,臨床病區由原來的5個擴展到22個,臨床科室33個,醫技科室8個。

“規模效應是明顯的。原來只有一個兒科,現在兒科有三個病區,病床使用率非常高,共有45個床位,最高入住100多個。再比如產科,每年降生5000個新生兒。”主管業務的副院長何利兵說。

但是讀了MBA的何利兵思考得更多。“我們新生兒雖然數量多,但產科的效益并不是很好,因為科室的鏈條還不夠長,不能只考慮到產中這一塊,產前和產后服務也應該建立,例如早期檢測胎兒有無畸形、唐氏篩查等。這樣孕婦能獲得服務,我們的效益也會跟著上來。”

隨著科室的擴張,相關的醫療設備也必須跟著上。

“原來我們沒有大型設備,后來我們成立了招標小組,由工會職工代表組成,并通過市財政局的招標辦指導進行招標。當時每臺大設備我都親自考察,選擇的都是全球前三名的大品牌,世界一流的設備。”郝維斌說。

幾年來,武安市醫院一直堅持每年2000萬元左右的設備采購。

先進設備意味著許多檢查及治療都可以實現,這給醫院帶來的經濟效益是顯著的。但醫療設備也并非搖錢樹。“比如說除顫儀,一年就用五六次,科室搶救重癥病人用到這個按道理是可以收費的,但我們沒有收費,因為這個社會效益很高,去年幾個病人如果沒這個儀器就會死亡。這樣非但沒有醫患糾紛,還能得到病人的感激,把我們的品牌創出來了。”何利兵說。

從績效考評的角度來說,設備價錢會分為若干年折舊計入當年科室成本,往往占比較大,因此一些先進設備許多科室都不敢上。而為了鼓勵重點科室的技術升級,醫院會對一些特殊項目特殊處理,延長折舊期。

醫院的急速擴張讓老院區不堪重負,2003年起醫院開始謀劃新址,2011年6月搬進了現在的新址。1000多張床位在開業半年內就住滿了人。

武安市醫院煥然一新,從2002年的虧損1800萬元變為2011年的盈利1.9億元。

為了培養人才、提高技術水平,武安市醫院跟河北省及邯鄲市的醫院建立了幫扶關系,每年聘請專家來坐診,優秀的還被聘為科室主任,執醫的同時也為武安市醫院培養了人才。除此之外,由于硬件設施好,還吸引了一批北京名醫定期坐診。

“現在95%的病人都能在我們這里搞定,只有5%需要再上一級。除了心臟移植之類的大手術,其他的病我們都能看。”武安市醫院現任院長郝保乾說。

新挑戰

隨著醫改的不斷深入,“以藥養醫”的模式即將被摒棄,而縣級醫院首當其沖。

“這對每個醫院來說都是個不小的挑戰。但是這些年來我們一直在主動擺脫對藥品的依賴。我們醫院的藥占比很低,國家規定三級醫院不得高于45%,我們一直控制在27%~29%之間。同時為了提高老百姓的報銷比例,如果有高檔用藥,必須病人簽字同意。”郝保乾說。

在藥品管理方面,武安市醫院采取了許多措施。“首先是限制品種,以普藥為主,高檔藥限制,名貴藥及新特藥不采購,用最少的品種滿足臨床需要;第二是限制供藥廠商,必須是有實力有信譽的廠商;第三是公開招標,選擇價格低的,并且由財務科直接匯款,擠壓了回扣環節。”何利兵說。

然而,切斷了“藥品加成”這項重要的收入,還是會不可避免地給醫院經營帶來不小的壓力。

“我們非常支持醫改,我們醫院的變化就是改革的成果。但是,我們還是希望政府能夠加大對基層醫院的財政支持,如果公立醫院過多地背負盈利的壓力,可能無法很好地與公益性平衡。”郝保乾說。

想起以前輕松的日子,身為科室主任的李祝兵偶有懷念。“以前主任不到科室,現在主任不敢離開科室,壓力很大,全年無休,非常累。”

“從醫者的角度來說,我們應該花更多時間考慮如何提高技術水平挽救病人,并且毫無后顧之憂,不用去思考利潤和掙錢的問題。從大的面上來說,這需要政府對整個醫療行業的投入,徹底改善醫生的福利待遇