醫(yī)療服務不能再遲鈍下去了

2012-12-31 00:00:00劉武

瞭望東方周刊 2012年40期

要提高醫(yī)療市場資源配置效率,就需要政府力量和社會力量各取所長,而不是搶資源、爭機會

新醫(yī)改近四年來政府不斷加大投入,尤其是全民醫(yī)保體系的初步建立,患者個人醫(yī)療支出顯著降低,“看病貴”的問題明顯改善。與此同時,許多便民惠民措施的出臺也方便了老百姓看病就醫(yī)。

中國醫(yī)療服務市場的需求仍在快速增長,這無疑又給醫(yī)改提出了更高的要求。

北京大學光華管理學院教授、國務院醫(yī)改專家咨詢委委員劉國恩在接受《瞭望東方周刊》專訪時認為,要應對這一要求,需要在體制機制方面取得更大的創(chuàng)新突破,進一步解放醫(yī)療領域的生產(chǎn)力。

解放醫(yī)療生產(chǎn)力,提高醫(yī)療服務效率

《瞭望東方周刊》:為什么現(xiàn)階段公立醫(yī)院改革顯得如此緊迫?

劉國恩:公立醫(yī)院目前運行的體制機制是過去幾十年形成的,越來越不適應新的發(fā)展階段。

醫(yī)療衛(wèi)生問題不是給錢就能解決的,服務能力是決定性因素。

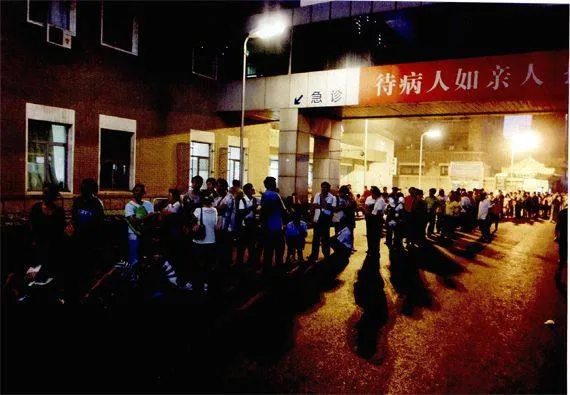

過去十年,全國診療人次每年大約增長5%,住院人次年均增長10%左右,總醫(yī)療費用的增長幅度達15%,這三個數(shù)據(jù)都反映了我們醫(yī)療服務需求的快速增長。醫(yī)療服務供應不能反應。醫(yī)療服務供應中增長最快的是醫(yī)院數(shù)量,十年來增長率是1.9%,相比之下,醫(yī)生和技術人員這十年來的增長只有0.3%。如果維持這樣的生產(chǎn)關系,也就是體制機制和管理模式,我們不可能解決供需矛盾。

要解決供需矛盾,必須要在提高資源數(shù)量的同時提高資源配置效率。

《瞭望東方周刊》:怎樣判斷公立醫(yī)院改革是否取得成功?

劉國恩:現(xiàn)階段公立醫(yī)院是我國醫(yī)療服務的提供主體,但效率還有相當大的潛力可挖。隨著全民醫(yī)保體系的建立,老百姓的醫(yī)療需求必將進一步增長,如果公立醫(yī)院服務能力不能顯著提高,我國醫(yī)療服務市場的供需矛盾必將顯著加劇。

因此,中國醫(yī)改的核心就是公立醫(yī)院改革,而公立醫(yī)院改革的中心目標則是提高服務能力和效率。實際上,要解決目前看病難的問題,不需要什么高深的理論,就是要靠實實在在地想辦法解放醫(yī)療生產(chǎn)力,提高效率。

改革存量,開放增量,提高資源效率

《瞭望東方周刊》:解放醫(yī)療生產(chǎn)力具體該怎么做?

劉國恩:要把中國醫(yī)院的生產(chǎn)力解放出來,并且顯著提升,還得靠“改革開放”。改革就是對公立醫(yī)院存量進行改革,開放則是指對增量市場的開放。

存量改革應該與“管辦分開、醫(yī)藥分開”密切結合,并配合補償制度改革。補償制度改革在“十二五”醫(yī)改規(guī)劃里被明確提出。

一個決定性要素是醫(yī)務人員。目前中國的200多萬有資質(zhì)的醫(yī)師大多數(shù)受制于計劃管理體制。出差要么是醫(yī)院派出的,要么是悄悄“走穴”。如果這200多萬醫(yī)生不能夠解放出來變成全社會的資產(chǎn),向全社會提供服務,醫(yī)療生產(chǎn)力的顯著提高很難實現(xiàn)。

所以,站在全社會角度,應積極引導、支持醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)。

存量改革還包括其他方面,包括法人治理結構、收入分配,以及去行政化等,這些也都寫在了“十二五”醫(yī)改規(guī)劃。

《瞭望東方周刊》:應如何提高醫(yī)療資源的配置效率呢?

劉國恩:經(jīng)濟學里面關于提高資源配置效率,有一個經(jīng)典理論叫比較優(yōu)勢理論。

比較優(yōu)勢理論的通俗解釋是,社會中各個主體如果各自都從事自己最擅長的工作,再經(jīng)過市場交換或者產(chǎn)品服務,其社會的總收益和資源配置效益是最大的。

因此,要提高醫(yī)療市場資源配置效率,就需要政府力量和社會力量各取所長,而不是搶資源、爭機會。社會力量舉辦醫(yī)療機構對市場反應靈敏,相對具有明顯比較優(yōu)勢。政府力量的比較優(yōu)勢更多在于公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療,而不是那些高端的、容易賺錢的醫(yī)療服務。

可以看到,新醫(yī)改以來各級政府出臺的眾多文件已明確,今后新辦醫(yī)療機構將優(yōu)先社會資本進入。

促進社會辦醫(yī)有利于醫(yī)院存量改革

《瞭望東方周刊》:社會公眾對社會資本辦醫(yī)仍然存在一定的擔心。你怎么看?

劉國恩:2007年到2010年,我們曾經(jīng)就一些問題入戶調(diào)查了3萬城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人,結果顯示老百姓對公立醫(yī)院的滿意度顯著低于民營醫(yī)療機構。有必要強調(diào)的是,公立醫(yī)院里面不乏質(zhì)量好、老百姓滿意度高的,但其整體水平仍被一些較差的醫(yī)院給拉低了。

再比如,2008年美國斯坦福大學一位教授做了一個文獻綜述,把1990年以來歐美雜志發(fā)表的對政府公立醫(yī)院、社會辦營利性醫(yī)院、社會辦非營利性醫(yī)院的比較研究做了一個綜合分析,結果發(fā)現(xiàn)三類醫(yī)療機構在成本或者費用上無任何顯著差異。此外,在總費用無差異的前提下,政府辦和社會辦醫(yī)療機構在收入和利潤層面上也無差別。

《瞭望東方周刊》:開放增量具體應該如何進行,需要遵循怎樣的路徑?

劉國恩:中央醫(yī)改文件已經(jīng)做了相應規(guī)定,即把新增醫(yī)院的優(yōu)先權給社會力量,并且提供一個公平健康的成長環(huán)境。

過去我們對社會辦醫(yī)只視為配角,忽視了引導其往大型化發(fā)展。而“十二五”醫(yī)改規(guī)劃強調(diào):“要鼓勵非公醫(yī)療機構向高水平、規(guī)模化的、大型的醫(yī)療機構發(fā)展。”

目前中國民辦醫(yī)院的床位數(shù)和提供的醫(yī)療服務量平均只占總需求的10%左右,而國家已明確到2015年要將這個數(shù)字翻倍,達到20%。

此外,開放增量也是對改革存量更大的支持,開放增量可以創(chuàng)造更好的外部環(huán)境,對公立醫(yī)院改革本身也有好處。如果僅有存量改革,那它的作用也將非常有限。有些存量也有可能在改革中變成增量,讓社會資本參與改