莫言們在海外

2012-12-31 00:00:00

瞭望東方周刊 2012年40期

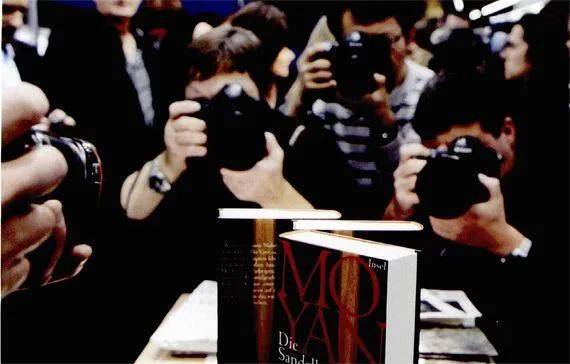

莫言是幸運的。1988年美國漢學家兼翻譯家葛浩文來到中國,看中了莫言的長篇小說《天堂蒜薹之歌》,之后開始了對他作品的翻譯,至今莫言被譯介到英語世界的7部小說,都由葛浩文翻譯,這位翻譯者是英文世界首屈一指的翻譯家。

“莫言能夠進入西方特別是歐美主流文化的視野,翻譯家、出版商的翻譯推廣工作很重要。”文學雜志《收獲》總編輯程永新接受記者采訪時說,“(獲獎)有機遇問題。以前包括沈從文在內的一些中國作家與諾貝爾文學獎失之交臂,翻譯問題是一個很重要的因素。因為西方的讀者包括諾貝爾獎的評委,只能通過法文、英文等相互對照著看,而很多其他語種是從英文轉譯過去的。”

根據與海外漢學家的交流經驗,程永新認為,外界對很多中國作家的誤讀也往往源自翻譯。

翻譯與推廣非常重要

中國作家進入國際視野,譯介是必須的門檻。

“在中國當代主力作家群中,莫言是作品被譯介到海外最多的小說作家。其次是余華、蘇童,再其次是賈平凹、王安憶等。”浙江師范大學中國現當代文學海外傳播研究所主任劉江凱告訴記者。

劉江凱說,在國內研究者看來,莫言、余華、蘇童、賈平凹、王安憶、王蒙同屬于當代中國作家“第一集團軍”,“創作的實力上不見得有多大的差距”,但他們的作品在海外傳播的實際效果的確很不一樣。

“作家的創作風格會很影響他們作品的翻譯和傳播。比如賈平凹《秦腔》中民族性鄉土性的語言特點,翻譯之后很多東西就丟掉了,只剩下了一堆雞毛蒜皮的語言。王安憶的《長恨歌》翻譯的時候也比較難。相對來說,莫言和余華作品的翻譯就不易丟失味道。”劉江凱認為。

除了莫言,余華也是海外較受歡迎的中國作家。劉江凱注意到,在余華的小說《兄弟》出版后,國內惡評多于贊美,而在國外卻是贊美多于惡評,“基本上很少看到負面評價”。《兄弟》在美國出版之后,美國的主要媒體幾乎都大篇幅地介紹了這部作品。

莫言作品的出版商做的海外推廣似乎比其他人略勝一籌。《收獲》雜志副編審葉開告訴記者,據他了解,莫言走過美國的很多地方,而且舉辦了不少“讀者見面會”等活動,與很多普通讀者接觸。而余華在美國走的主要都是高校,高校活動更多的是年輕人和華人來捧場,但他們不能構成直接的購買力和影響力,在西方,小說讀者多為中老年人群。

此外,劉江凱還發現了一個耐人尋味的現象:蘇童、莫言、余華作為小說海外譯介前三名,有一個共同點,就是他們的作品都被張藝謀改編成電影,并獲得國際電影大獎,如《紅高粱》(改編自莫言的同名小說)獲第38屆西柏林電影節金熊獎;《大紅燈籠高高掛》(改編自蘇童小說《妻妾成群》)先后獲第48屆威尼斯電影節銀獅獎、金格利造型特別獎、國際影評人獎和英國影視藝術學院最佳外語片獎、紐約影評人協會最佳外語片獎、比利時電影評論家協會大獎;《活著》(改編自余華的同名小說)男主角葛優獲“第47屆戛納電影節最佳男演員”獎。

“應該給張藝謀頒發‘中國當代文學海外傳播最佳貢獻獎’。”劉江凱開玩笑說。

但畢竟,電影只會對文學起到臨時聚光的效應,要得到持續的關注和肯定,還得看作品本身的文學價值。

“莫言出現并成熟,與上世紀80年代也就是改革開放后的中國息息相關,這說明中國確實到了一個文學輝煌的時代,而這個輝煌是由一批作家造就的。”程永新說,“雖然能進入西方主流文化視野的還是鳳毛麟角。”

意外的發現

劉江凱在他所做的一項數據統計中意外發現,從翻譯語種數量來看,衛慧的翻譯要遠遠多于其他當代主流作家,更意外的是,衛慧的翻譯作品主要就是《上海寶貝》這一部。

“應該有兩個原因,第一,《上海寶貝》曾在國內被禁止出版,外國人對此好奇;第二,書中對性有出位的描述。由此可以推斷,流行元素對世界圖書市場的影響很大,作品翻譯數量的多少并不能代表作品的藝術價值高低。”

劉江凱另一個意外發現是,很多當代作家作品的越南語翻譯數量多于英語。劉江凱研究的十二位中國當代主要作家中,他們的主要作品都有越南語的譯本。像余華、莫言這樣的作家還一度在越南讀書界形成一股熱潮。

而這個重要的現象一直被諸多媒體和研究者所忽略。

“因為我們在文化交流中,更在意歐美的強勢文化。”劉江凱說,“一百多年來,我們一直在尋求歐美等發達國家的強勢文化認同,因此,以前對不能獲得諾貝爾文學獎總有一種全民集體無意識的焦慮感。莫言獲獎的好處,是我們能借此矯正心態。國內媒體的過分炫耀和全民興奮說明我們并沒有真正地自信起來。如果我們足夠強大,為什么這么在意外國人頒給我們的一個獎?”

中國文學依然處于世界邊緣

“不要被諾貝爾獎砸昏了頭腦,中國當代作家作品在與國外的交流中還處于嚴重的‘入超’狀態,每年譯介出去的不到10部,而引進的遠遠超過這些。中國文學仍然處在世界文化的邊緣,邊緣到有些讓人無法接受。”劉江凱說。

幾年前,劉江凱曾經在德國波恩留學,他留意到波恩的書店里很少看到中國當代文學的翻譯作品。

“國內即使很小的書店里都能看到翻譯過來的外國文學作品,但英法美等幾個國家的書店幾乎沒有完整的關于中國文學的專欄。在法蘭克福書展期間,法國書店曾經出現過一個小小的中國文學書架,但書展之后就沒有了。”劉江凱說。

“國內做出版的朋友也說,相比國內作家的原創,他們更愿意翻譯外國作品,因為中國讀者更追捧國外文學家的作品,出版翻譯作品很少虧本。”葉開告訴記者。

“2006年引進的土耳其作家奧爾罕·帕默克小說《我的名字叫紅》,聽朋友說至今已經銷售40萬冊了,雖然我個人覺得翻譯得不靈。但莫言的《蛙》在獲獎之前只印了20萬冊。國內其他一流的作家,除去那些暢銷書作家之外,小說銷量10萬冊都很困難。所以,中國目前整體的文學創作仍然弱勢,即便翻譯到國外去,實際上也是處在一個非常狹窄的圈子里,幾乎不能在真正的國外普通讀者中流行。西方讀者很自大,他們對你的文化沒有興趣。這是無法掩蓋的事實。我們只有承認,才能有趕超的機會。”葉開說。

鑒于此,劉江凱倡導在海外建立推廣中國文學代理機構。

“余華和莫言這樣的作家,有著很成熟的海外推廣和代理機制。創作當然是根本的因素,但當作品創作出來之后,在流通的環節會涉及翻譯家、經紀人、海外出版社的宣傳,還包括版稅的洽談、海外漢學家的推廣,等等,是有一整套機制在里面的。翻譯是公認的中國文學走向世界的瓶頸,更大的瓶頸是海外代理機制的缺失。你看日本是怎么推廣川端康成的?”劉江凱