開會的規則

2012-12-31 00:00:00夏曦

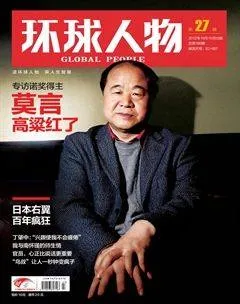

環球人物 2012年27期

對很多管理者來說,管理就是開會——大部分管理者的大部分時間都用在開會上。找領導?在開會。有急事?對不起,領導開的是緊急會議。不吃飯會餓死人,在很多人眼中,開會就是企業管理的家常便飯,不開會企業就無法正常運轉。

據管理學大師亨利·明茨伯格的研究,一個高層管理者一天70%的時間都在開會(包括電話溝通),而且層級越高,會議就越多。可如果你問他們,開那么多會真的有效果嗎?估計99%的人對這個問題沒什么信心。

哈佛商學院曾經做過一項調查,議題是:你認為開會對提高企業業績有多大幫助?超過50家公司的員工接受了調查,其中包括不少高級經理。答案令人沮喪。“開會的過程一般來說就是各部門領導表功的舞臺”,這是普通員工的典型反映。管理層的看法也好不到哪去:大部分會議是耗費精力,收效甚微,不僅很難帶來新思路,甚至會引起令人不快的內部紛爭。

為什么費時費力的會議收不到應有的成效?仔細梳理一下不難發現,原因在于會議室里暗藏的三組矛盾。

一是高層管理者和基層負責人的矛盾。會議中常會見到這樣的情景:一開始,各部門經理分別熱情洋溢地表述自己的業績,而對整體業績不滿的總經理等不及部門經理結束發言,就迫不及待地告訴各個經理他有什么漏洞、出了什么錯、今后該做什么、不該做什么,會議也就慢慢變成了總經理一個人的自說自話。最后總經理很沮喪,因為沒有人理解他的苦心;部門經理們也很沮喪,因為總經理沒有肯定他們的付出。

二是管理者和員工的矛盾。普通員工很容易把開會看作是來自領導的干涉,抱著越少說越好的想法;領導們又常常抱著“這回我可逮著你了”的心態,千方百計讓員工多說,這讓員工們更小心翼翼。會議的氛圍由此變得“詭異”:領導和員工不是身處“同一戰壕”,而是處于對立的兩方。還有一種情況是,員工一個接一個發言,每個人都看似認真地敘述自己做了什么,像在念一本流水賬,沒有一個人關心別人說了什么。最后輪到領導總結發言,和其他人一樣,念了篇毫無意義的流水賬。會開完了,沒有一個人覺得它能改變什么。

三是部門間的矛盾。企業出了問題開會找原因,部門負責人各個振振有詞,總經理卻不知道如何是好。各部門都很關鍵,誰也不能傷害,只好讓大家回去再想想。這樣的會等于白開。

開一個成功的會真的這么難嗎?諸多管理大師都給出過形形色色的建議,如控制會議程序、確定會議議題、改善會議氛圍等。但正所謂知易行難,關鍵是要解決與會各方的博弈,而這靠的是規則。筆者想給視開會為管理工具的人推薦一本書——亨利·馬丁·羅伯特的《羅伯特議事規則》。這本1876年出版的書,可謂包羅了開會規則之萬象,包括提出不同意見的規則、辯論的規則、表決的規則等。任何一種成熟的管理,必然是依靠規則來運行的。那些經過歷史考驗的規則,被證明最大化地實現了公平與效率。《羅伯特議事規則》正是在洞悉人性的基礎上,用規則來壓制領導和員工每個人內心私利的膨脹沖動,求同存異,按照規則表決。當每個會議的時間、議程、目標都有規則可依,當每個與會者都拋開個人利益和情緒來遵守規則,開一個簡潔、高效的會議就變得容易了。

當然,一個真正偉大的管理者,天生具備一種舉行高效會議的能力,他們不需要遵守規則,就能讓會議擁有驚人的投入產出比。蘋果前員工肯·西格爾日前在自己的新書《瘋狂簡約:癡迷推動蘋果成功》中記述了喬布斯的開會之道:把不需要的人趕出會議室。西格爾就親眼目睹在一次會議開始前,喬布斯對一名女員工說:“我們不需要你參加這個會議。謝謝。”隨后,那個可憐的女人只能拿起物品,起身悄然離開會議室。喬布斯一直主張凡事從簡,會議規模就是一個好范例,他不會因為把不需要的人趕出會議室而感到良心不安,因為他開會需要的不是聽眾,而是每個與會者的積極參與討論。

編輯:孫夏力 美編:黃浩 編審: