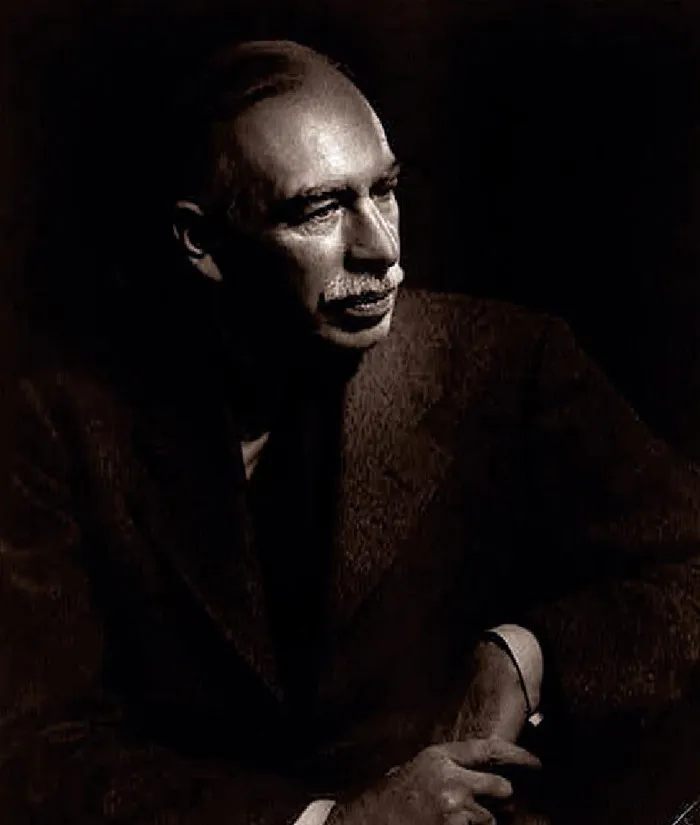

凱恩斯市場之外的干預者

2012-12-31 00:00:00趙福帥

英才 2012年7期

1929年10月24日,美國華爾街股市如瀑布般狂瀉而下,其速度之快以至于自動報數器都跟不上。接踵而來的則是銀行擠兌、工廠倒閉、大規模失業……席卷世界的大蕭條開始了。

面對大衰退,當時的各國學者、政治家大多堅信經濟可以通過市場自行調節走出危機,繁榮很快就會到來。因為當時盛行的古典經濟學理論認為,生產過剩是不可能的,由供給創造的需求必然可以實現充分就業。在這種理論的影響下,美國總統胡佛對這次史無前例的危機采取了不干預政策。

可是,接下來的四年,情況并沒有如人們預期中的好轉起來,一切仍在持續惡化。

在此期間,一點星星之火在學界被點亮。英國經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯公開發表了一系列與傳統自由市場理念相悖的文章,認為市場不是萬能的,呼吁政府積極干預經濟,以解決棘手的失業與蕭條。

印證凱恩斯理論的也是美國。當主張政府積極干預的富蘭克林·羅斯福擊敗胡佛,當選美國總統后,憑借整頓金融、公共工程等一系列全面刺激經濟的“新政”推出,美國經濟開始好轉,失業問題得到緩解。

政府干預自由市場取得了實效。但人們苦于找不到理論支持,更多人甚至擔心這些措施會否損害自由、效率。

1935年秋,凱恩斯受邀訪問美國長達一個月,美國學界、商界、政界不斷邀請他講解政府干預的思想。期間羅斯福在白宮接見凱恩斯將近一小時。

市場之外的因素

凱恩斯建議政府通過財稅、貨幣等政策管理需求,增凱恩斯對市場之外因素的關注并非始于美國的經濟大蕭條。據長期從事凱恩斯研究的中國人民大學經濟學教授方福前的介紹,早在1926年,凱恩斯便針對大英帝國一戰后越發明顯的慢性衰退發表了《自由放任主義的終結》一文。“當時,凱恩斯就認為靠自由市場不能完全解決問題,而需要政府干預,甚至預見性地提出了由政府興辦公共工程等解決辦法。”

1936年,凱恩斯多年的研究成果《就業、利息和貨幣通論》出版,該書指出:古典學派的假設條件只適用于特殊情況,而不適用于一般情況……其后果是,它不能解決現實世界中的經濟問題。針對經濟蕭條,凱恩斯建議政府通過財稅、貨幣等政策管理需求,增加政府投資,以彌補私人投資的不足,從而實現經濟均衡運轉。

其實,經濟學理論鮮有對錯之分,更多情況下是適用不適用的分別。在方福前看來,市場那只“看不見的手”肯定是存在的。只不過,其較多是調節小的波動,較難調節大的衰退。因此,政府干預是“經濟的需要”。

但政府在穩定經濟的同時,人為選擇的投資方向可能會帶來質量降低、結構失衡,但“政治家不可能純粹從經濟角度考慮問題。有時候明明知道有副作用,他也要這樣做。”

在看待凱恩斯主義誕生的問題上,《全球商業經典》總編何力特別強調注意相應的時代環境。“一下子25%的失業人口,我們沒經歷過,也難以想象。在這種情況下,才有了怎么解決需求不足,怎么通過政府投資來拉動經濟”。在何力看來,對問題指向性的忽視或許導致了對凱恩斯的誤讀。

財經評論員葉檀也提到對凱恩斯理解的庸俗化。“在他所處的時代,市場已經出現嚴重的危機,所以,他主張通過政府適當地干預,實際上,這是一種以退為進的做法。”

不過,凱恩斯并不認為自己的思想只是針對特定時期。凱恩斯主義要解決的是不能充分就業和財富分配不公這兩個“顯著弊端”,這當然是我們的經濟社會時刻面臨的。“只要一般的人,甚至社會中相當多的一些人仍強烈地沉湎于賺錢的癖好,那么,穩健的政治家就應該讓游戲在規則的約束下繼續進行下去。”

堅冰慢慢被融化。從二戰后直到上世紀70年代中期,凱恩斯主義在西方尤其美國逐漸成為經濟學新寵,直至如日中天。在紛紛采用凱恩斯建議的政策之后,發達國家均維持了較長期的經濟繁榮。

然而,西方經濟隨后出現了滯漲局面。凱恩斯主義對此無從解釋,也提不出二者兼顧的政策。于是,批評凱恩斯的新自由主義理論蔓延開來。美國時任總統里根、英國時任首相撒切爾藉此聲勢推出了一波私有化、市場化浪潮。與此同時,經濟學新秀曼昆等主張在凱恩斯主義的基礎上吸收合理的反對意見,補充修正,新凱恩斯主義成型。

“不完美”的理論

政府與市場,兩種力量的博弈從來沒有明確的標準。

2008年次貸危機爆發,與各國政府強力救市相伴隨的,是圍繞政府干預的必要性與后果的老生常談式的激烈爭吵。政治家們能夠保持“穩健”嗎?政府干預會否損害自由、效率與公正嗎?這一直是人們所擔憂的。

葉檀并沒有這種擔心,“凱恩斯推崇在危機階段政府干預才能救援崩潰,這絕不意味著凱恩斯主張回到集權時代,這是兩碼事。”

而何力認為,凱恩斯當時所說的政府,是指西方當時非常有限責任的政府。“現在的政府,責任已經非常大”,而政府轉變職能的大方向應該是不斷放權讓利,放松管制。

針對中國經濟改革的歷史與國內近些年泛起的相關爭議,方福前覺得不能把一些體制轉軌和計劃經濟殘留造成的政府干預做法跟凱恩斯的主張混淆起來。

“就比如政府稅收快于GDP增速的問題,凱恩斯認為如果政府一方面擴大開支,一方面增加稅收,兩者會相互抵消。顯然,我們不是都按凱恩斯理論來做的。凱恩斯并非要一刀切,而是主張在干預的同時,政府應該保護經濟運行中的自由、民主、效率,在治好失業與財富分配不公的同時,保護這些關鍵優勢。”

對于自由與效率受損的憂慮,凱恩斯在《就業、利息和貨幣通論》中有解答:“仍然會留下廣闊的天地使私人在其中運用他們的動力和職能,傳統的個人主義的有利之處仍然會繼續存在。……它仍然是個人自由的最好保障”。

其實,把刺激經濟的政府手段歸結為凱恩斯主義或許是牽強的。“如果用一個概念去套所有現象就容易出現紕漏,導致有些現象沒法理解”。在何力看來,中國的經濟現象可能什么都不是,采取的政策就是根據自身經濟環境做出的。

央視評論員劉戈并沒有糾結在經濟學理論本身,而是試圖跳開理論。他認為,盡管政府干預牽涉很多利益,但還是要干預,因為經濟的運營模式發生了變化:“產品如果是可以簡單確定歸屬的,通過市場經濟就可以解決;但在現代社會越來越多的東西像道路、自來水、包括互聯網,沒法確定個人歸屬,很多是共享的。這時,在大的領域,市場就失靈了,必須靠市場之外的方式來解決。”

人類資源整合方式有三種:市場交換、組織的方式和互惠方式。“原始社會,人類社會的經濟模式基本是互惠;資本主義社會靠市場,資本主義社會后期靠市場和組織。由此判斷,到后工業社會,通過組織獲利的模式是否會多一些?同時,在類似互聯網這種高級的人類社會,如同原始社會般的互惠是否會重新崛起?”

這個提問看似沒有答案,實際已有觀點。理論也好,制度也好,其本質不是非此即彼,而是誰多誰少的問題。TALENTS / 2012-07 1