北京人

2012-12-31 00:00:00尹潔

環球人物 2012年11期

北京繁華的東四一帶,隱著一個青磚平房的大院子——史家胡同56號,兩扇朱漆大門,連頂門洞,坐南朝北。1952年,北京人民藝術劇院(以下簡稱“北京人藝”)就是在這個院子里建院。從那時起,北京人藝的舞臺上開始上演一出出經典的話劇。60年匆匆而過,一甲子一輪回,北京人藝這風風雨雨的60年,本身也是一出大戲。如果說這出戲的上半場是老一輩的探索,那么下半場則是年輕一代的守望。2012年4月,環球人物雜志記者采訪了北京人藝的老演員藍天野和現任副院長任鳴,從這一老一少的往事回憶中品讀人藝。

傳統——人藝的風格不是凝固的

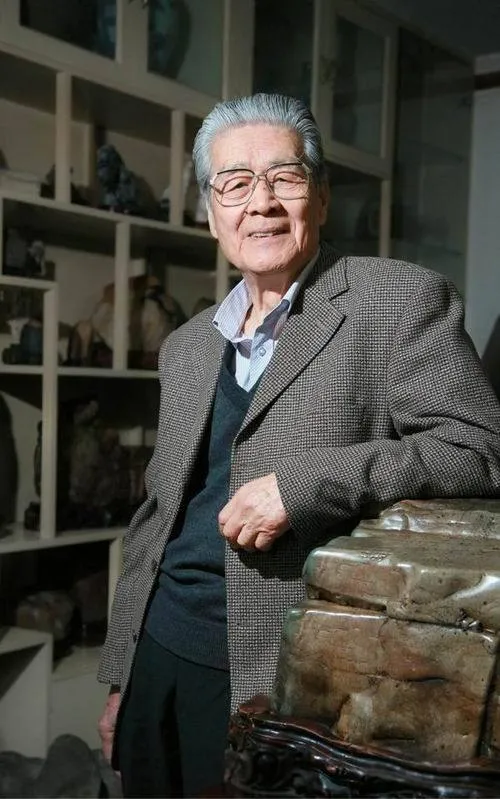

在北五環的一片老住宅區里,記者見到了85歲的藍天野。留在觀眾記憶中的《茶館》里的“秦二爺”,早在25年前就離開了話劇舞臺。“我60歲離休,離得徹底,不演戲、不排戲、不看戲。”藍天野對記者說。(2011年,北京人藝重排《家》,藍天野拗不過眾人,出演了其中的馮樂山。)上世紀80年代的很多事情,他已不大記得,但說到北京人藝成立前后的往事,他卻歷歷在目。

“我演話劇是從玩票開始。”1944年,從小喜歡畫畫的藍天野考入國立北平藝專油畫系,同年就被同學拉去演戲。“當時每個學校都有劇團。我參加了兩三個戲劇團體,其中包括焦菊隱先生的北平藝術館話劇部。”

1947年,焦菊隱導演的《夜店》轟動一時,讓藍天野大開眼界。“這是我與焦先生的第一次合作,原來戲還可以這么排。他是真正的藝術大家,想法很多,但在當時的條件下很難實現,起碼錢就很難籌到,排戲只賠不賺。”

新中國成立后,藝術團體有了長足發展。當時的北京人民文工團囊括了各個門類的藝術:歌劇隊、舞劇隊、話劇隊……1952年,時任國家副主席劉少奇提出藝術團體要專業化,于是北京人民文工團的話劇隊與中央戲劇學院話劇團合并,這才有了北京人藝,曹禺為院長,焦菊隱任總導演兼藝術委員會主任。

北京人藝在成立之初,話劇實力并不強。當時國家青年藝術劇院是最強的,既有延安、重慶來的一批人,又有從全國招來的大批演員,包括趙丹。北京人藝只有葉子是老演員,于是之當時很年輕,沒有什么名氣,其他人就更不用說了。好在,北京人藝有焦菊隱、曹禺、老舍等一批導演、劇作家。

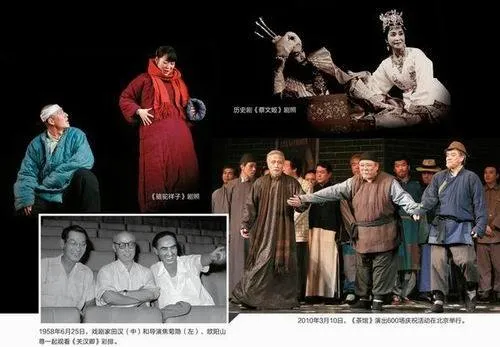

“在人藝有個說法:‘有了焦菊隱的人藝,和沒有焦菊隱的人藝是完全不同的。’”藍天野沉浸在對往事的回憶里。“1953年復排《龍須溝》時,焦菊隱對演員提了不少要求,最重要的一個就是‘體驗生活’,所有演員都被要求到龍須溝生活兩個月,寫觀察日記,寫完要給他看,他在上面寫評語。”“1958年,他導演《茶館》,那時候人藝實行的是‘角色申請制度’,劇本定下來,演員看過后自己對哪個角色有意愿就寫個書面申請,里面要有自己對角色的認識、打算怎么詮釋之類的內容,我的‘秦二爺’就是這么得來的。”

在藍天野的回憶中,北京人藝的另一位“大腕”老舍平時話語不多,但十分幽默。排《茶館》時,老舍給大家講劇本,演員們爭著要聽。“那天,葉子大姐帶著孩子去了院里,孩子哭啊吵啊,那還怎么講?大家哄了吼了都沒用。這時只看老舍先生,悠悠地從兜里掏出一支煙,一低頭,‘小同志也來一根?’那孩子嚇得‘噌’地一下,掉頭就跑了,老舍先生就這樣把問題解決了。”

藍天野認為北京人藝建院初期根本無所謂風格,“當時大家都在摸索。風格不用說建立,先是要統一。”因為人從四面八方來,各種表演方式都有。直到今天,人藝風格到底是什么,藍天野一下子也說不清,“它不是凝固的,也不是一成不變的,否則就死了。今年有個關于人藝風格的研討會,出現了各種各樣,甚至截然相反的觀點。如果非要給人藝總結風格,或許有3句話能大體概括:一、深刻的內心體驗;二、深厚的生活基礎;三、鮮明的人物形象。這是焦菊隱先生概括出來的。”

1959年,即新中國成立10周年時,北京人藝一下子拿出了8臺大戲,開始形成了自己的藝術風格,此后不斷發展完善。

時間一晃到了“文革”結束,已近知天命之年的藍天野當時只有一個感覺,就是“我們這些人又能演戲了”。思想禁錮是從《蔡文姬》開始打開的。1978年的一天,北京人藝突然接到中央人民廣播電臺的通知,說某天晚上將要播放人藝的老戲《蔡文姬》的全劇錄音。到了那晚播出時,史家胡同56號100多戶人家的院子里空無一人。等戲一播完,大家全涌到院子里,孩子們尤其興奮,一直知道父母、叔叔、阿姨們是演戲的,但有的孩子從沒看過戲。

以此為契機,北京人藝第一出復排的劇目就是《蔡文姬》,一時盛況空前。有觀眾排了兩三夜的隊買票,最后居然把劇院的南墻擠塌了。1979年,《茶館》復排,隨后出國,在歐洲引起轟動。

1997年,時任國家主席江澤民出席了北京人藝院慶典禮。建院之初的200多位老人,還健在的共計92位,給每人發了一個景泰藍瓶子作紀念,稱為“元老杯”。現在又過了15年,元老們還健在多少?“估計連92的一半都不夠,”藍天野說,“北京人藝是年輕人的新天地了。”

現實——話劇已是小眾藝術

就在藍天野離休的同年,1987年,27歲的任鳴從中央戲劇學院導演系畢業,正式到北京人藝工作。兩年后,他被當時的第一副院長于是之提拔,成為北京人藝藝術委員會最年輕的成員。1994年,34歲的他當上了北京人藝的副院長。北京人藝面對的時代變化,在他這一代人身上體現得更為明顯。

環球人物雜志記者在北京人藝三樓的排練室里見到任鳴時,他正在排練《日出》,飾演黃省三的演員隨口把“15年”說成了“5年”,坐在下面的導演任鳴立刻打斷他:“你改曹禺的詞兒干嗎?”

這是任鳴第四次導演《日出》了。在他看來,經典劇目可以在風格和表現手法上千變萬化,但臺詞絕對不改。“就像樂譜一樣,無論是卡拉揚還是小澤征爾,他們指揮樂隊演奏貝多芬第九交響曲時,不會更改任何一個音符。”忠實于原作,便是忠實于作品本身的魅力。北京人藝60年的發展軌跡,最核心的理念是什么?作為主管創作的副院長,任鳴用了4個字概括:戲比天大。

任鳴還記得,他剛到北京人藝報到,第三天就被分進劇組。當時在排《太平湖》,他的職務是副導演。可一進排練廳,任鳴就傻了,舞臺上都是于是之、林連昆等藝齡比他年齡還大的老一輩藝術家。“坐那都哆嗦,更別提說話了。”偏偏于是之來問他:“任鳴,你覺得我哪兒演得不對?”任鳴支支吾吾說不出個所以然來,于是之則語重心長地說:“導演是演員的鏡子,要給演員說戲。”

讓任鳴記憶深刻的,還有第一回排《嘩變》,那部戲里頭有朱旭、任寶賢等8位一級演員。當時美國導演還沒來,身為副導演的任鳴準備了一大堆材料,用他自己的話說是“拿著雞毛當令箭”,云里霧里說了兩個小時。“一幫老演員誰也沒表現出不耐煩,就那樣聽一個毛孩子胡說。到了最后,一位老演員提的意見是:‘你準備得很認真,對我們的啟發也很大,不過下次呢,能不能中間休息會兒,讓我們這些老人上趟廁所。’”

在那個年代,任鳴這樣的年輕人也為北京人藝帶去了新想法。排《等待戈多》時,原本的戲里是兩個流浪漢,結果任鳴找了兩個女演員演,“配樂也是很搖滾的那種,年輕人看著很帶勁兒,但在當時很有爭議性。”

1994年,任鳴去醫院看望老院長曹禺,與他有長達一個多小時的談話。回來后,任鳴記住了曹禺的三句話:“戲一定要讓人看懂;北京人藝一定要有自己的風格;好好研究、學習焦菊隱。”

在任鳴看來,話劇發展到今天,已經是小眾藝術了,這也是現在話劇很難出“腕兒”的原因之一。“我們劇場里最多容納1000名觀眾,但電視媒體一晚上可能就有1000萬名觀眾。而且看話劇是要花錢的,通俗性、知名度都不一樣。但戲劇本身是不會完的。”

“給10個億也寫不出一個《雷雨》”

環球人物雜志:有人認為藝術是需要商業養著的,比如用商業片養藝術片。這話適用于話劇創作嗎?

任鳴:藝術不用商業養著,會有人給藝術投錢的。關鍵是作品好不好。我們不缺錢,我也不認為有錢就有好東西。真正的藝術跟錢沒關系,現在給10個億也寫不出一個《雷雨》。

環球人物雜志:一邊是冷清的話劇,另一邊是熱鬧的電視劇,戲劇工作者耐得住寂寞嗎?

任鳴:耐得住寂寞的人太多了,不要認為中國人都喜歡錢,我認識的很多人很有志氣,就堅持做自己的東西,包括音樂家、畫家、詩人、戲劇人。搞戲劇大部分是賠錢的,最多是剛回本,這些人就是靠精神支持。

環球人物雜志:在您看來,北京人藝有過低潮期嗎?

任鳴:北京人藝一直在排戲,至于能不能出經典,要看時代。每個年代都有好的作品,就像每個時代都有自己的球星,但風格和特點不同。一般來說北京人藝的水準還是比較高的。現在隨便一個兒童劇都演上千場,但《茶館》到現在也沒有上千場,我們不靠數量而是靠質量。

環球人物雜志:有些人覺得現在創作不出好作品,是因為受到一些制約。

任鳴:不是,任何時代都有偉大的作品出現。不要認為有限制對創作是個壞事,也不要以為自由就能創作出經典。

環球人物雜志:北京人藝出過很多有實力的表演大師,現在還會出現嗎?

任鳴:需要時間。現在的濮存昕、宋丹丹、徐帆、何冰、馮遠征、梁冠華等人,我認為他們都達到很高的水平了,至于是不是表演大師,這是需要時間來看的。以后還會有新的演員出現。但大師沒有自封的,要讓時間和歷史說話,大浪淘沙,現在得不得勢都沒用。

環球人物雜志:從表演藝術的角度說,話劇與其他形式有高低之分嗎?

任鳴:二人轉的最高水平也是出神入化的,每一個行業都有自己頂尖的境界,沒有高低貴賤之分,只是有些可能門檻高一點,但門檻低不代表這門藝術就低。在藝術領域踩別人那是妄自尊大。放開偏見、放開本位,從一個很寬的角度去看,就能容納別人。我百分百堅持自己,也百分百追求多元。

環球人物雜志:從傳統到現代,北京人藝薪火相傳的連接點在哪里?

任鳴:只要喜歡話劇的人存在,話劇就滅亡不了。中國現在缺少匠人,都變成商人了。搞話劇出不了名,但反而能安心做事。只有不以掙錢出名為目的,才能做出好東西。搞戲劇的人都是理想主義者。當年,齊如山研究梅蘭芳時,有個武丑問他,您老研究這個您上哪吃飯去啊?齊如山說,我是吃了飯來的。這種理想主義者永遠是有的,這也是北京人藝能薪火相傳的原因。

編輯:王晶晶 美編:王迪偲 編審:張勉