FloT rac/Vigileo系統在腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內熱灌注化療中的臨床應用

劉 碩 張古月 楊占民航天中心醫院麻醉科,北京 100049

?

FloT rac/Vigileo系統在腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內熱灌注化療中的臨床應用

劉碩張古月楊占民▲

航天中心醫院麻醉科,北京100049

[摘要]目的探討FloTrac/Vigileo系統對腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療術中麻醉管理及圍術期并發癥的影響。方法收集2008年10月~2014年10月航天中心醫院行腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療的病例341例。根據在術中是否應用了FloTrac/Vigileo系統將其分為兩組,其中未應用FloTrac/ Vigileo系統作為C組(156例),應用FloTrac/Vigileo系統作為V組(185例),觀察并比較兩組術中平均動脈壓、心律、中心靜脈壓、每博量變異度、體溫、術中液體量、失血量、尿量、出室血氣乳酸水平、術中不良事件發生率、術后ICU停留時間、術后住院日期以及術后30 d并發癥的發生率等指標。結果兩組術中晶體量[(3289.29±704.43)比(2692.86±996.69)mL,P<0.05]、膠體量[(3900.16±1186.59)比(2325.25±1066.77)mL,P<0.05]、總液體量[(6989.45±1891.02)比(5168.11±2063.46)mL,P<0.05]、尿量[(1359.38±671.28)比(901.32±410.44)mL,P<0.05] V組均高于C組;V組血壓波動相對較小;出室的血氣乳酸水平[(1.78±0.86)比(2.52±0.79)mmol/L,P<0.05]、術后ICU停留時間[(14.3±2.4)比(19.2±10.2)h,P<0.05]、術后住院時間[(21.2±11.1)比(28.1±12.5)d,P<0.05]、術中不良事件發生率(28.1%比41.7%,P<0.05)及術后肺部感染發生率(10.3%比17.3%,P<0.05)V組均低于C組。結論在腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療術中應用FloTrac/Vigileo系統,以每搏量變化異度、中心靜脈后等指標進行目標導向液體治療較傳統的補液方法更有助于維持術中血流動力學的平穩,保證重要器官的有效灌注,減少ICU停留時間、術后住院日,降低術后并發癥的發生率。

[關鍵詞]腹膜假黏液瘤;腹腔內持續熱灌注化療;每搏量變異度;目標導向液體治療

腹膜假黏液瘤(pseudomyxoma peritonei,PMP)是一種比較少見的臨床疾病,臨床上大多表現為腹腔內大量膠凍樣腹水,廣泛種植于腹腔和臟器表面,并不斷產生黏液物質[1]。目前臨床上治療方法多采用腫瘤減滅手術(cytoreductive surgery,CRS)和腹腔內持續熱灌注化療(continuous hyperthermic peritoneal perfusion,CHPP)[2],這類手術創傷大,手術時間長,術中液體出入量波動較大,術后并發癥多,增加了臨床中麻醉管理的難度。術中液體的有效管理是保證患者手術安全的重要的治療措施,可以改善重要器官的灌注,減少住院天數[3]。在臨床中采用FloTrac/Vigileo系統,通過監測每搏量變異度(stroke volume variation,SVV)結合中心靜脈壓(central venous pressure,CVP)進行目標導向液體治療(goal-directed therapy,GDT),能有效反映機體的液體需要,可以降低高危患者接受大手術出現并發癥的發生率[4]。本研究對航天中心醫院(以下簡稱“我院”)近年來行腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療的病例進行回顧性分析,對比應用FloTrac/Vigileo系統進行目標導向液體治療與傳統的液體治療在維持術中血流動力學平穩,術中液體量、失血量、尿量、乳酸水平、術后ICU停留時間,術后住院日期以及術后30 d并發癥發生率等指標上的差異,更好地指導腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療術中管理。

1 資料與方法

1.1一般資料

收集2008年10月~2014年10月我院診斷為腹膜假黏液瘤并擇期進行腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療的患者341例。術前患者的基礎檢查已完善,保證患者術前血紅蛋白≥90 g/L。根據在術中是否應用了FloTrac/Vigileo系統將其分為兩組,其中未應用FloTrac/Vigileo系統作為C組,應用FloTrac/ Vigileo系統作為V組。C組156例,V組185例,兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,所有患者和/或家屬均知情同意并簽署知情同意書。

納入標準:采用容量控制性通氣8~10mL/kg,術中未使用呼氣末正壓通氣(PEEP),呼吸頻率10~20次/min,術中體位為平臥位。排除標準:臨床數據資料不完整,心律失常,腎功能不全。

1.2麻醉方法

患者入室后開放靜脈通路,常規心電監護,局麻下行橈動脈穿刺,C組連接監測儀進行有創動脈測壓。V組一端連接監測儀進行有創動脈測壓,另一端連接FloTrac/Vigileo系統,監測SVV等參數。兩組采用咪達唑侖、舒芬太尼、依托咪酯、順式阿曲庫銨或者羅庫溴銨進行麻醉誘導。在充分表麻后行氣管插管,中心靜脈穿刺置管,監測CVP。術中應用七氟醚、丙泊酚及瑞芬太尼進行麻醉維持,監測動脈血氣分析。

本研究中C組是麻醉醫生根據臨床經驗進行傳統補液,維持術中MAP在基礎MAP值上下20%以內波動,CVP控制在4~12 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),尿量不低于1 mL/(kg·h);V組是麻醉醫生根據臨床經驗結合每搏量變異度(SVV)等指標進行補液,維持術中MAP在基礎MAP值上下20%以內波動,CVP控制在4~12mmHg,尿量不低于1 mL/(kg·h),SVV控制在5%~15%。收集患者在入室(T0)、手術開始(T1)、取出腹水前(T2)、取出腹水后(T3)、腹腔熱灌注化療開始前(T4)、腹腔熱灌注化療開始后30 min(T5)、腹腔熱灌注化療結束(T6)、手術結束(T7)等時間點的平均動脈壓(MAP)、心率(HR)、CVP、SVV、體溫(T),同時記錄術中晶體量、膠體量、液體總量、失血量、尿量、入室血氣乳酸水平、出室血氣乳酸水平、術中心動過速、心動過緩、高血壓、低血壓等血流動力學不良事件的發生情況術后ICU停留時間術后住院時間以及術后30 d并發癥發生率。

1.3統計學方法

采用統計軟件SPSS 13.0對數據進行分析,正態分布計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;重復測量的計量資料比較采用方差分析,兩兩比較采用LSD-t檢驗。計數資料以率表示,采用X2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1兩組出入量及乳酸水平的比較

兩組失血量比較差異無統計學意義(P>0.05)。V組晶體量、膠體量、液體總量均明顯高于C組,差異有統計學意義(P<0.05)。V組的尿量也明顯高于C組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者的入室乳酸水平均在正常范圍內,在手術結束后出室時,兩組的乳酸水平均有所升高,但V組明顯低于C組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組一般資料

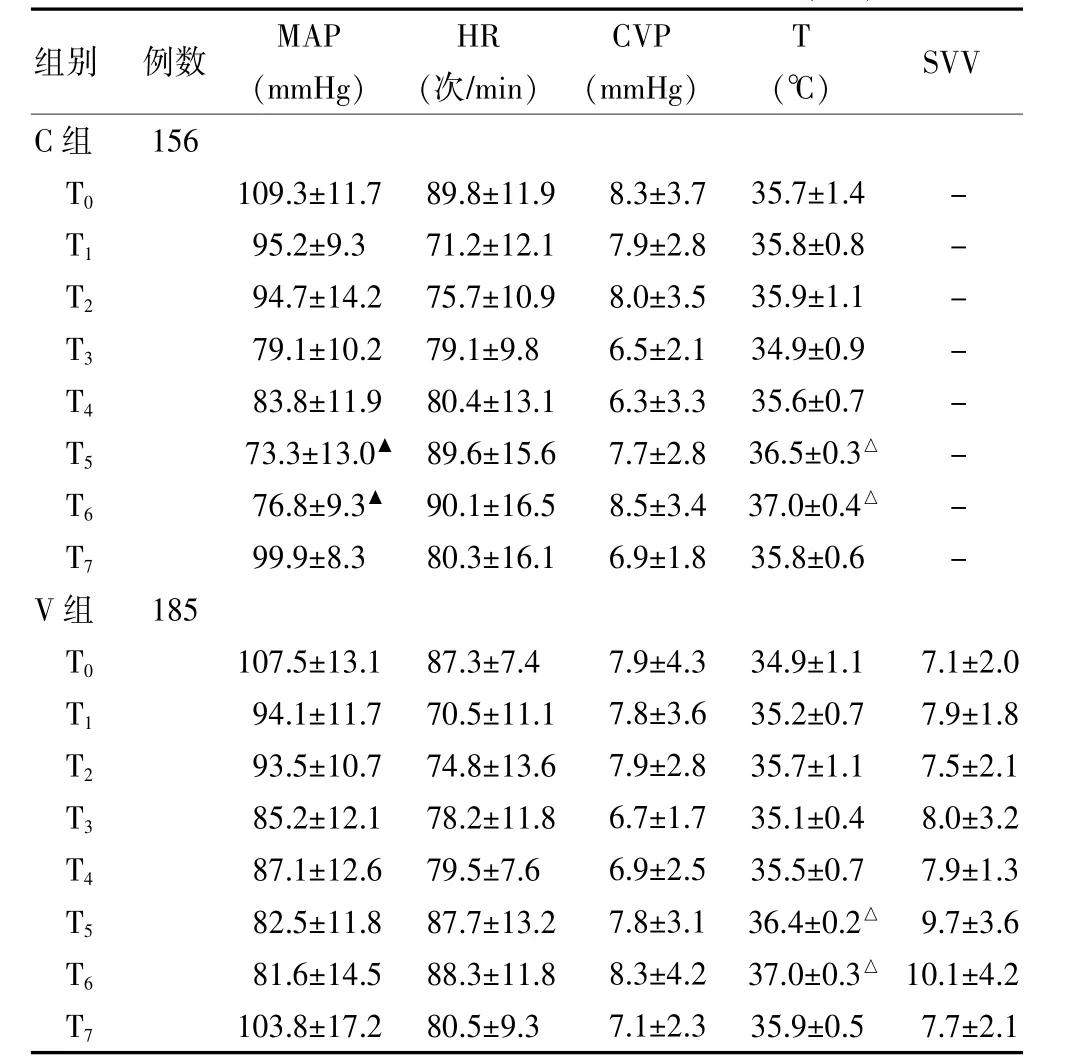

2.2兩組手術過程中血流動力學及體溫變化的比較

兩組術中各時間點CVP均在放腹水之后降低,在CHPP開始后逐漸升高,CHPP結束時達到最高,手術結束時恢復到放腹水之后的水平,兩組差異無統計學意義(P>0.05),V組的SVV整體波動在5%~15%,在CHPP開始后逐漸升高,在CHPP結束時達到最高值,手術結束時恢復到放腹水之后的水平。平均動脈壓水平在CHPP 30 min、CHPP結束時V組均明顯高于C組,差異有統計學意義(P<0.05),其余時間點差異無統計學意義(P>0.05)。兩組心率水平在CHPP開始后逐漸升高,在CHPP結束時達到最高,手術結束恢復到原來的水平,兩組差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者的體溫在CHPP開始后有明顯升高,在CHPP結束時達到最高水平,手術結束后回到灌注前水平,但兩組差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

2.3兩組術后ICU停留時間及術后住院日期的比較

術后兩組ICU停留時間V組明顯低于C組,差異有統計學意義(P<0.05),術后住院日期V組相對于C組明顯縮短,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表2 兩組出入量及乳酸水平的比較(±s)

表2 兩組出入量及乳酸水平的比較(±s)

組別 例數 晶體量(mL) 膠體量(mL) 液體總量(mL) 失血量(mL) 尿量(mL) 入室血氣乳酸水平(mmol/L)出室血氣乳酸水平(mmol/L)C組V組P值156 185 2692.86±996.69 3289.29±704.43 <0.05 2325.25±1066.77 3900.16±1186.59 <0.05 5168.11±2063.46 6989.45±1891.02 <0.05 2485.71±917.23 2606.25±986.89 >0.05 901.32±410.44 1359.38±671.28 <0.05 1.31±0.42 1.14±0.45 >0.05 2.52±0.79 1.78±0.86 <0.05

表3 不同時間點血流動力學及體溫的變化(±s)

表3 不同時間點血流動力學及體溫的變化(±s)

注:與V組同時間點比較,▲P<0.05;與本組T0比較,△P<0.05;MAP:平均動脈壓;HR:心率;CVP:中心靜脈壓;T:體溫;SVV:每搏量變異度;T0:入室;T1:手術開始;T2:取出腹水前;T3:取出腹水后;T4:腹腔熱灌注化療開始前;T5:腹腔熱灌注化療開始后30 min;T6:腹腔熱灌注化療結束;T7:手術結束;“-”表示無數據

組別 例數 MAP (mmHg)HR(次/min)CVP (mmHg) (℃) SVV T C組T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 V組T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 156 109.3±11.7 95.2±9.3 94.7±14.2 79.1±10.2 83.8±11.9 73.3±13.0▲76.8±9.3▲99.9±8.3 89.8±11.9 71.2±12.1 75.7±10.9 79.1±9.8 80.4±13.1 89.6±15.6 90.1±16.5 80.3±16.1 8.3±3.7 7.9±2.8 8.0±3.5 6.5±2.1 6.3±3.3 7.7±2.8 8.5±3.4 6.9±1.8 35.7±1.4 35.8±0.8 35.9±1.1 34.9±0.9 35.6±0.7 36.5±0.3△37.0±0.4△35.8±0.6 --------185 107.5±13.1 94.1±11.7 93.5±10.7 85.2±12.1 87.1±12.6 82.5±11.8 81.6±14.5 103.8±17.2 87.3±7.4 70.5±11.1 74.8±13.6 78.2±11.8 79.5±7.6 87.7±13.2 88.3±11.8 80.5±9.3 7.9±4.3 7.8±3.6 7.9±2.8 6.7±1.7 6.9±2.5 7.8±3.1 8.3±4.2 7.1±2.3 34.9±1.1 35.2±0.7 35.7±1.1 35.1±0.4 35.5±0.7 36.4±0.2△37.0±0.3△35.9±0.5 7.1±2.0 7.9±1.8 7.5±2.1 8.0±3.2 7.9±1.3 9.7±3.6 10.1±4.2 7.7±2.1

2.4兩組不良事件及術后并發癥的比較

V組術中不良事件發生率、術后肺部感染的發生率明顯低于C組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表4 兩組術后I CU停留時間及術后住院時間的比較(±s)

表4 兩組術后I CU停留時間及術后住院時間的比較(±s)

組別 例數 術后ICU停留時間(h) 術后住院時間(d)C組V組P值156 185 19.2±10.2 14.3±2.4 <0.05 28.1±12.5 21.2±11.1 <0.05

表5 兩組術中不良事件及術后并發癥的比較[n(%)]

3 討論

液體管理是術中麻醉管理的重要部分,保證機體有效的器官灌注是手術麻醉的主要治療目標。目前臨床上常用的補液方案是基于CVP、肺毛細血管契壓(PCWP)、左室舒張末容積指數等靜態的監測指標,然而一些臨床研究提示,這種監測方法不能實時準確地反映機體的容量水平[5]。CVP反映的是右房壓力,受循環血量、腹內壓、右心功能以及容量血管的張力等因素的影響。本研究中腹膜假黏液瘤的患者術前多有一定程度的腹水,腹內壓相對增加,進而影響到CVP的水平,通過測定CVP不能準確實時地反映左心功能。每搏變異度是(SVV)在機械通氣期間,最大的每搏輸出量(SV)與最小的每搏輸出量的差值同每搏輸出量平均值的比值[6]。根據Frank-Starling定律,血容量不足時SV的變異程度大,即SVV與有效循環血容量成反比,SVV增高時常提示有效循環血容量不足,通過SVV可以進行有效的預測液體反應性[7],在肝臟切除手術中應用SVV能夠準確地反映容量狀態[8]。Flo-Trac/Vigileo系統通過分析外周動脈壓力波形獲得SVV值,此種方法創傷小、容易使用,數值靈敏[9]。有研究表明SVV的正常平均閾值為(11.6±1.9)%[10],臨床上通常以13%作為SVV的反應閾值,SVV值升高多提示容量不足,需要進一步進行補液治療,對于補液的種類,需根據實際情況而有所不同[11]。

本研究中的CHPP為5%葡萄糖4 L+順鉑80mg+ 5-氟尿嘧啶1000mg加熱至42℃腹腔熱灌注60min。在CHPP開始后,隨著熱灌注的進行,大量的灌注液進入腹腔,腹內壓增加,腹腔內血管受壓,膈肌抬高,灌注液(5%葡萄糖)吸收進入循環,回心血量增多,導致CVP升高[12];隨著體溫增加,心率逐漸增快,內臟血管擴張,容量相對不足,SVV逐漸升高,此時,CVP不能準確的反映機體的容量狀態,應結合SVV來指導輸液治療。臨床上任何單一的監測指標都不能準確地反映容量情況。研究證實:應綜合應用CVP、PCWP、SVV等指標,才能更準確地反映實際的容量狀態[13]。

本文研究了FloTrac/Vigileo系統對腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療術中麻醉管理及圍術期并發癥的影響。研究中應用了SVV、CVP等指標的目標導向液體治療相對于傳統的液體治療,術中晶體量、膠體量、液體總量及尿量均有所增加,乳酸水平增加的程度降低,說明在腹膜假黏液瘤患者行腹膜假黏液瘤減瘤術聯合腹腔內持續熱灌注化療術時,傳統的補液方法不及SVV、CVP等監測下的液體治療更有效,研究也表明,SVV指導輸液的準確度更高[14]。當機械通氣6~10 mL/kg時,SVV可以有效預測液體反應性[15-16]。但目前SVV指導術中液體治療仍有局限性,有研究提示,在開胸手術單肺通氣時,SVV不能有效地預測液體反應性[17],由于SVV受潮氣量、通氣模式、患者體位、血管張力、血管活性藥物等因素的影響,容易出現假陽性[18-19]。大部分情況下,SVV能夠指導液體治療,保證組織的有效灌注,但是在心律失常、自主呼吸及潮氣量過小的情況下,應用價值有限[20]。

本研究中,V組在進行CHPP后30min、CHPP結束后血壓下降的幅度小于C組,術中的不良事件及術后并發癥的發生率明顯減少,術后ICU停留時間及術后住院日期均有所縮短,因此通過監測SVV進行目標導向液體治療,可以有效地預測循環容量的變化,及時糾正低循環容量狀態,保證重要器官的有效灌注,避免液體過負荷,保證術中血流狀態的平穩,減少ICU停留時間、術后住院時間,降低術后并發癥的發生率。

[參考文獻]

[1]吳孟超,吳在德.黃家駟外科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2008:1359.

[2]曲志博,陳煒,劉連新,等.腹腔熱灌注化療技術在腹膜假性黏液瘤治療中的應用[J].中華外科雜志,2006,44(9):639-642.

[3]Scheeren TW,Wiesenack C,Gerlach H,et al.Goal-directed intraoperative fluid therapy guided by stroke volume and its variation in high-risk surgical patients:a prospective randomizedmulticentre study[J].JClin MonitComput,2013,27(3):225-233.

[4]CecconiM,Corredor C,Arulkumaran N,et al.Clinical review:goal-directed therapy-what is the evidence in surgical patients,the effect on differentrisk groups[J].Crit Care,2013,17(2):209.

[5]Biais M,Nouette-Ganlain K,Cottenceau V,et al.Uncalibratedpulse contourderived stroke volumevariation predicts fluidresponsiveness in mechanically ventilated patients undergoing livertransplantation[J].Br JAnaesth,2008,101 (6):761-768.

[6]GuinotPG,de Broca B,Abou Arab O,etal.Ability ofstroke volume variation measured by oesophageal Dopplermonitoring to predict fluid responsiveness during surgery[J]. Br JAnaesth,2013,110(1):28-33.

[7]Chin JH,Lee EH,Hwang GS,et al.Prediction of fluid responsiveness using dynamic preload indices in patients undergoing robot-assisted surgery with pneumoperitoneum in the Trendelenburg position[J].Anaesth Intensive Care,2013,41(4):515-522.

[8]Dunki-JacobsEM,PhilipsP,ScogginsCR,etal.Strokevolume variation in hepatic resection:a replacement for standard central venous pressure monitoring[J].Ann Surg Oncol,2014,21(2):473-478.

[9]Hofer CK,Senn A,Weibel L,et al.Assessment of stroke volumevariation for prediction of fluid responsiveness using themodifiedFloTracand PiCCO plussystem[J].Crit Care,2008,12(3):82.

[10]Marik PE,CavallazziR,Vasu T,etal.Dynamic changes in arterial waveform derived variables and fluid responsiveness in mechanically ventilated patients:a systematic review of the literature[J].Crit Care Med,2009,37(9):2642-2647.

[11]Kotake Y,Fukuda M,Yamagata A,et al.Low molecular weight pentastarch is more effective than crystalloid solution in goal-directed fluid management in patients undergoingmajor gastrointestinal surgery[J].JAnesth,2014,28(2):180-188.

[12]楊占民,鄭翔麗,梁漢生.術中腹腔內持續熱灌注化療術對腹腔假黏液瘤患者圍術期呼吸力學、血流動力學及生化代謝的影響[J].北京醫學,2014,36(8):639-642.

[13]Giglio MT,MarucciM,TestiniM,etal.Goal-directedhaemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery:a meta-analysis of randomized controlled trials[J].Br JAnaesth,2009,103(5):637-646.

[14]MeregalliA,OliveiraRP,FriedmanG.Occulthypoperfusion isassociated with increased mortality in hemodynamically stable,high-risk,surgical patients[J].Crit Care,2004,8 (8):60-65.

[15]Li C,Lin FQ,Fu SK,et al.Stroke volume variation for prediction of fluid responsiveness in patients undergoing gastrointestinal surgery[J].Int JMed Sci,2013,10(2):148-155.

[16]蔡勤芳,袁維秀,米衛東.不同潮氣量通氣患者液體治療時每搏輸出量變異度判斷擴容效應的閾值[J].中華麻醉學雜志,2010,30(7):817-819.

[17]Fu Q,Zhao F,MiW,et al.Stroke volume variation fail to predict fluid responsiveness in patients undergoing pulmonary lobectomy with one-lung ventilation using thoracotomy[J].Biosci Trends,2014,8(1):59-63.

[18]Meng L,Tran NP,Alexander BS,et al.The impact of phenylephrine,ephedrine,and increased preload on thirdgeneration Vigileo-FloTracand esophagealdoppler cardiac outputmeasurements[J].Anesth Analg,2011,113(4):751-757.

[19]Kim SY,Song Y,Shim JK,et al.Effect of pulse pressure on the predictability of stroke volume variation for fluid responsiveness in patientswith coronary disease[J].JCrit Care,2013,28(3):318-318.

[20]Khwannimit B,Bhurayanontachai R.Prediction of fluid responsiveness in septic shock patients:comparing stroke volume variation by FloTrac/Vigileo and automated pulse pressure variation[J].Eur JAnaesthesiol,2012,29(2):64-69.

(本欄目主編:王庚)

Clinical app lication of FloTrac/Vigileo system in pseudom yxomaperitonei cytoreductive surgery combined w ith continuous hypertherm ic peritoneal perfusion

LIU Shuo ZHANG Guyue YANG Zhanmin▲

Department of Anesthesiology,Aero Space Center Hospital,Beijing 100049,China

[Abstract]Objective To analyze the influence of the FloTrac/Vigileo system on the anesthetic management of and perioperative complications of the pseudomyxomaperitonei cytoreductive surgery combined with continuous hyperthermic peritoneal perfusion.M ethods From October 2008 to October 2014,in Aero Space Center Hospital,341 patients with pseudomyxoma peritonaei cytoreductive surgery combined with continuous hyperthermic peritoneal perfusion surgery were collected.They were divided into two groups according to application of the FloTrac/Vigileo system intraoperation, the patientswithout FloTrac/Vigileo system wereasgroup C(156 cases),the patientswith the FloTrac/Vigileo system were as group V(185 cases).The MAP,HR,CVP,SVV,temperature,infusion volume,blood loss,urine volume,lactate level outof the operating room,incidence of intraoperative adverse events,postoperative ICU stay,postoperative hospital stay and the incidence of postoperative complications in nomore than 30 d of two groupswere observed and compared.Results The crystalloid volume[(3289.29±704.43)vs(2692.86±996.69)mL,P<0.05],colloid volume[(3900.16±1186.59) vs(2325.25±1066.77)mL,P<0.05],infusion volume[(6989.45±1891.02)vs(5168.11±2063.46)mL,P<0.05]and urine volume[(1359.38±671.28)vs(901.32±410.44)mL,P<0.05]in group V weremore than those in group C.The blood fluctuation was smaller in group V.The incidence of intraoperative adverse events[28.1%vs 41.3%,P<0.05],lactate level out of the operating room[(1.78±0.86)vs(2.52±0.79)mmol/L,P<0.05],postoperative ICU stay[(14.3±2.4)vs (19.2±10.2)h,P<0.05],postoperative hospital stay [(21.2±11.1)vs(28.1±12.5)d,P<0.05],incidence of intraoperative adverse events(28.1%vs 41.7%,P<book=88,ebook=910.05),incidence of postoperative pulmonary infection(10.3%vs 17.3%,P<0.05)of group V were less than those of group C.Conclusion With the application of the FloTrac/Vigileo system in the pseudomyxoma peritonei cytoreductive surgery combined with continuous hyperthermic peritoneal perfusion,the goal-directed therapy with the index of SVV and CVP can be much more effective in organ perfusion than the typical method,and reduce the postoperative ICU stay,the postoperative hospital stay,the incidence of the postoperative complication.

[Key words]Pseudomyxoma peritonei;Continuous hyperthermic peritoneal perfusion;Stroke volume variation;Goal-directed therapy

收稿日期:(2015-07-24本文編輯:蘇暢)

通訊作者▲

[作者簡介]劉碩(1986.11-),女,碩士;研究方向:臨床麻醉的管理。

[中圖分類號]R735

[文獻標識碼]A

[文章編號]1673-7210(2016)01(a)-0087-05