“支架式”教學(xué)在高中物理中的應(yīng)用

蕭瑩

(廣州市第三中學(xué) 廣東 廣州 510120)

“支架式”教學(xué)是建構(gòu)主義的主要教學(xué)模式之一,是教師在教學(xué)中為學(xué)習(xí)者搭建對知識理解的支架,為學(xué)生提供一種概念框架,這種框架中的概念是作為學(xué)習(xí)者對問題深入理解的支撐所需要的,為此,教師事先要把復(fù)雜的學(xué)習(xí)任務(wù)進行分解,以便把學(xué)習(xí)者的理解逐步引向深入.通俗地講,一是要呈現(xiàn)知識的脈絡(luò),千萬不能莫名其妙地“半路殺出一個程咬金”來,要做好鋪墊;二是設(shè)置的問題要有臺階,不能老在這個“最近發(fā)展區(qū)”上逗留,要為學(xué)生提供帶有難度的內(nèi)容,調(diào)動學(xué)生的積極性,發(fā)揮其潛能,超越其最近發(fā)展區(qū)而順利轉(zhuǎn)入下一個發(fā)展區(qū).

下面,介紹一下筆者在高中物理教學(xué)中的一些嘗試.

1 借助圖形的直觀性呈現(xiàn)問題演變的支架

圖形的遞進演變,是將相關(guān)問題與圖形直觀關(guān)聯(lián),通過圖形支架的精心設(shè)置,將教學(xué)難點分解、細化,層層深入,造成學(xué)生的認知沖突,產(chǎn)生探求的欲望.

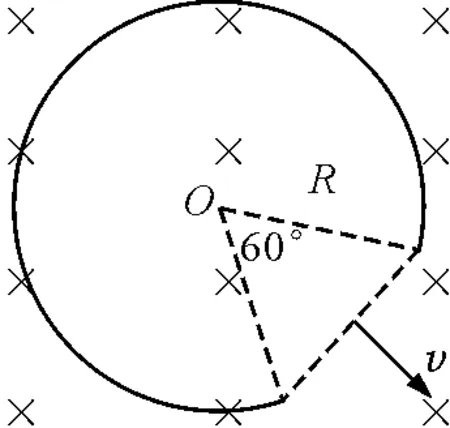

【例1】如圖1,求下列導(dǎo)體切割磁感線時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢(磁感應(yīng)強度為B).

圖1

解析:這道題目解題的關(guān)鍵其實就是對切割有效長度的理解,但如果一開始做這道題的話,絕大多數(shù)學(xué)生會遇到困難,教師作為學(xué)生學(xué)習(xí)的引導(dǎo)者,應(yīng)該適當(dāng)?shù)卮罱ā爸Ъ堋保槿雽W(xué)生的最近發(fā)展區(qū),幫助分解復(fù)雜任務(wù),逐步引導(dǎo)同學(xué)們解決難題.

圖2

上述3個圖形由直到曲,分解復(fù)雜圖形,引導(dǎo)學(xué)生跟著支架往上攀爬,最后學(xué)生自己領(lǐng)悟到切割的有效長度是指垂直與切割速度方向的有效投影長度.

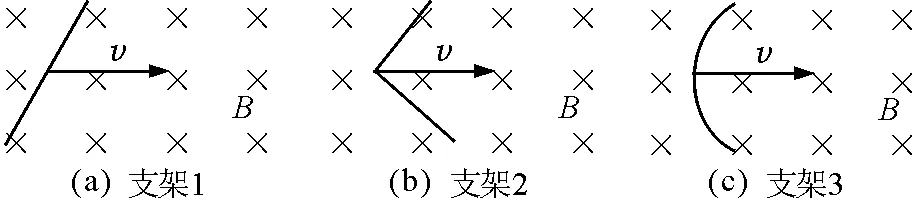

支架搭到這里,學(xué)生能夠解答出例1了嗎?好像還是不行,支架還得繼續(xù)搭建,如圖3所示.

圖3

支架4的目的是把學(xué)生從支架3的劣弧引導(dǎo)至支架5的優(yōu)弧,這個時候教師基本不用講解,學(xué)生都已有所感悟,讓他們再分組討論,學(xué)生最終得出結(jié)論:有效切割長度=彎曲導(dǎo)線的兩端點連線在垂直速度方向的投影.

思考過程中,教師可適時提示,幫助學(xué)生沿著支架,在支架的幫助下逐步攀升.教師還要注意采取淡出策略,起初的引導(dǎo)幫助可以多一些,以后則逐漸減少,愈來愈多地放手讓學(xué)生自己思考,最后爭取達到無需教師引導(dǎo),學(xué)生自己能在框架中攀升.

經(jīng)過以上5部支架的搭建,例1就進入了學(xué)生新的最近發(fā)展區(qū),解決起來就更加得心應(yīng)手,也增強了信心,增加了學(xué)習(xí)興趣.

2 借助同類問題分析搭建類比理解的支架

借助同類問題的類比,給學(xué)生以啟示,使學(xué)生易于掌握新知識,同時也鞏固了舊知識.相當(dāng)于在新舊知識間搭建了支架,讓學(xué)生能夠從已掌握的舊知識中順利地接受和理解新知識.

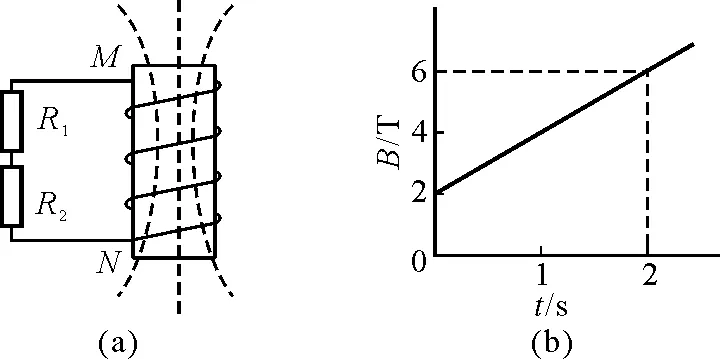

【例2】如圖4(a)是匝數(shù)n=1 500匝的螺線管,橫截面積S=20 cm2,電阻r=1.5 Ω,與螺線管串聯(lián)的外電阻R1=10 Ω,R2=3.5 Ω.若穿過螺線管的磁場的磁感應(yīng)強度按圖4(b)所示的規(guī)律變化,求:

(1)螺線管兩端M,N間的電壓;

(2)R1上消耗的電功率[1].

圖4

圖5

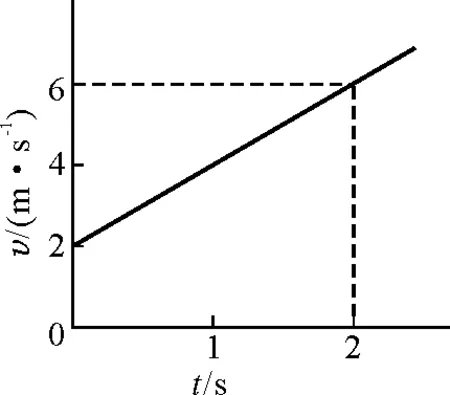

支架2:呈現(xiàn)下面的電路圖(如圖6),問電壓UAB是多少?

圖6

根據(jù)已有的知識基礎(chǔ),學(xué)生都會知道UAB是路端電壓等于8 V,踏上這個支架,例2的電路就進入了學(xué)生的最近發(fā)展區(qū),經(jīng)過仔細思考和討論,他們能夠明白之前為什么算出6 V,因為6 V是電動勢不是路端電壓,至此,例2的兩個瓶頸都能順利突破.

3 借助生活事例的作用形成情景理解的支架

生活事例的支架,更加直觀親切,更有利于輔助學(xué)生的理解.

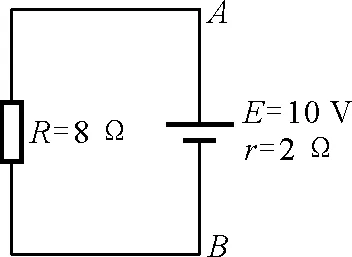

【例3】《物理·選修3-2》第一章第5節(jié)是電磁感應(yīng)規(guī)律的應(yīng)用[2],如圖7是法拉第圓盤發(fā)電機,圓盤在磁場中轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生感應(yīng)電動勢.學(xué)生對這個圓盤轉(zhuǎn)動為什么會有電動勢覺得很難理解,他們不覺得盤有切割磁感線,也沒看出磁通量有發(fā)生變化.

這個問題支架搭建的介入點應(yīng)該聯(lián)系學(xué)生已有生活經(jīng)驗和事例較好.

圖7 法拉第圓盤發(fā)電機

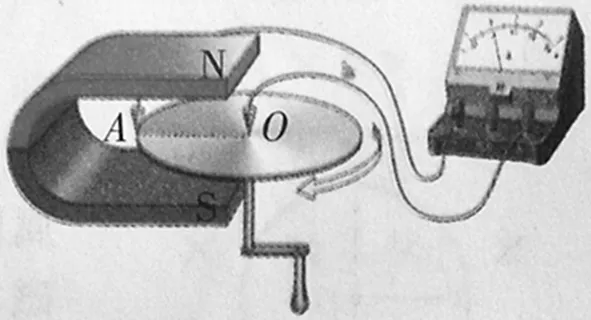

支架:如圖8是自行車輪的輻條[2],當(dāng)輻條很多很密集的時候,它就是轉(zhuǎn)盤.

圖8 帶輻條的自行車車輪

這個支架介入點的設(shè)置,是基于學(xué)生熟悉桿切割磁感線,把圓盤看作是由無數(shù)根長度等于半徑的輻條組成,在轉(zhuǎn)動圓盤時,每根輻條都做切割磁感線的運動,當(dāng)輻條轉(zhuǎn)到圖7的OA位置時,輻條和外電路中的電流表恰好構(gòu)成閉合回路,電路中便有電流產(chǎn)生,隨著圓盤的不斷旋轉(zhuǎn),總有某根輻條到達OA位置,因此外電路中便有了持續(xù)不斷的電流.

參考文獻

1 廣州市中學(xué)物理學(xué)習(xí)與評價研究課題組 . 學(xué)習(xí)與評價(選修3-2) . 廣州: 廣州新華出版發(fā)行集團,2011.18

2 廣東基礎(chǔ)教育課程資源研究開發(fā)中心物理教材編寫組 . 物理·選修3-2.廣州:廣東教育出版社,2010.19~20