一堂觀摩課的摘錄與感悟

徐君生

(江蘇省揚中高級中學 江蘇 鎮江 212200)

2012年9月12日至15日,由中國物理學會教學委員會等四單位聯合舉辦的“第六屆全國中學物理特級教師學術研討會暨第二屆江蘇省物理名師論壇”在江蘇省鎮江市舉行.

本文僅記錄江蘇省南京金陵中學特級教師、教授級高級教師朱建廉先生的觀摩課及感悟.

1 課堂精彩摘錄

朱教授授課的課題是人教版《高中物理·選修3-1》第二章第2節“電動勢”,眾所周知這是一節純理論且較為抽象、教師難講、學生難懂的課,朱教授用兩節干電池,一只小燈泡等最簡單、最常見的器材,加上若干精心準備的問題,極為自然地引入了本節課需要研究的問題——電動勢.筆者感覺整節課的最大亮點有三.

一是精心準備的問題太精彩了,且問題貫穿于整節課堂,問題成為組織課堂教學的主線;

二是把抽象的電源電動勢的概念與父母收入相類比,把電源供電能力與家長供給學生上學類比相當精彩!因為這些貼近學生生活實際,學生極容易接受;

三是朱教授的授課激情無限,與學生的互動、默契的配合讓人嘆為觀止.

下面列舉本節課的幾個精彩之處.

1.1 新課引入

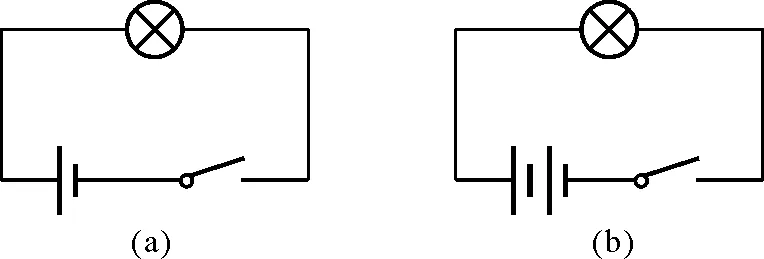

實驗電路如圖1所示,問題:小燈泡發光是由于……?(電流);小燈泡持續發光是因為……?(持續電流);維持持續電流靠的是……?(電源);加一節電池小燈泡將會……?[圖1(a)](更亮?一定更亮嗎?);小燈泡更亮的緣由是……?[圖1(b)](電池組供電能力更強?)怎樣度量電源的供電能力?(引入課題:電動勢).

圖1

1.2 新課學習

布置閱讀:閱讀內容——課本第43~44頁. 閱讀要求——帶著問題讀,讀出問題來.

問題準備如下.

問題1:電源是在怎樣的環境中發揮其相應功能的?

問題2:電源所在的工作環境中其主要矛盾是什么?

問題3:電源對用電器供電的本質意義應如何理解?

問題4:電源對用電器供電的相應操作是如何實施?

問題5:閱讀過程中你覺得哪些物理概念比較重要?

問題6:你覺得影響電源供電能力的因素都有哪些?

問題7:你能設置一些小標題來梳理本節課內容嗎?

問題8:你能通過閱讀提出值得深入探討的問題嗎?

1.3 類比思維

關系1:電路中的供求關系——電源搬運電荷而對用電器提供電能;

關系2:生活中的供求關系——家長辛勤勞動而供給孩子生活費用.

類比:在針對上述兩種關系的類比中,你能獲得怎樣的啟示?

類比案例1:爸爸月薪6000元,供養一個兒子,父子消費水準相同,則對兒子的月供為______元.(3000)

類比案例2:爸爸月薪6000元,供養兩個兒子,父子消費水準相同,則對每個兒子的月供為______元.(2000)

類比案例3:爸爸月薪6000元,供養一個兒子,父子消費水準3∶1,則對兒子的月供為______元.(1500)

類比案例4:爸爸月薪6000元,媽媽月薪6000元,共同供養一個兒子,父子消費水準3∶1,母子消費水準4∶1,則對兒子的月供為______元.(1500)

類比案例5:爸爸月薪6000元,媽媽月薪6000元,共同供養一個兒子,父子消費水準3∶1,母子消費水準8∶1,則對兒子的月供為______元.(1000)

小結

第一,爸爸(媽媽)也是人,在供養兒子的同時,自己也要消費;電源內部也是由導體構成,在對負載供電時,電源內部的導體也要消耗電能.

第二,爸爸(媽媽)的月薪越高,對兒子的供養能力越強;電源電動勢越大,對負載的供電能力越強.

第三,爸爸(媽媽)的消費水準越高,對兒子的供養能力越弱;電源的內阻越大,對負載的供電能力越弱.

第四,爸爸(媽媽)對兒子的實際供養能力,除了取決于其月薪的高低,還與其自身的消費水準相關;電源對負載的實際供電能力,除了取決于電動勢的大小,還與其內阻相關.

限于篇幅,這里不可能把朱教授的課堂教學內容都摘錄于此,感興趣的朋友可以到江蘇省中小學教研室網站下載朱建廉教授的教案(網址:http://wl.jssjys.com/Html/Article/1131/).

2 課堂點評摘錄(朱教授自評)

2.1 基于電動勢的教學構想

因電動勢這一節屬于純理論知識,所以授課模式確定為在閱讀背景下的問題驅動與思維引領,著重在發掘問題與思維激趣等方面下功夫.形象概括為:一個“傻乎乎”的教師在問著“傻乎乎”的問題,一群“活靈靈”的學生在嬉笑之間輕松解答相關問題.

引入階段通過一個不起眼的實驗,一組思維起點不高而思維含量不少的問題組合,啟迪著學生的思維從“較低處啟動”而向“縱深處發展”,自然而無痕地引出本節課研究的課題.

將完成“知識目標”的主體運作設定為學生的自主性“閱讀”和合作性“交流”,并對相應的文本閱讀做所謂“帶著問題閱讀,讀出問題來”的指導,同時提出“設計條目并以此梳理知識”的相應要求,其設計意圖除了為“尊重知識的習得規律和尊重學生的主體地位”外,也有呵護與引領學生的“好奇心”進而達到啟發學生學習興趣的主觀意圖,而在教學實施中學生在文本閱讀、條目設計和知識梳理的活動中也確實表現出了盎然的興趣.

本節課最大的不足是達成“知識目標”的時間太長,也許是對學生的自學能力預估不足.作為本節課的最出彩之處就是在達成“知識目標”的基礎上運用類比的方式將本節課的知識點拓展到閉合電路歐姆定律,把抽象的物理概念類比成學生耳熟能詳的實際生活知識,這樣易于被學生理解與接收!這同時也是最理想的思維方式.

2.2 我的教學觀

2.2.1 “四最方式”

所謂的“四最方式”就是:

文本閱讀——最基本的學習方式;

觸類旁通——最智慧的教學方式;

溯源類比——最理想的思維方式;

自主探究——最科學的認知方式.

文本閱讀是學生最基本的學習方式,在文本閱讀過程中教師要做所謂的“帶著問題讀,讀出問題來”的指導.所以在教師指導下的閱讀才是有效的閱讀.觸類旁通是最智慧的教學方式,這里的觸類旁通可概括為“三通而后知足”,意思是假如本節課知識目標為掌握“x”,教師首先講“A”,通過講“A”,能讓少數學生悟出教師準備講“x”.這是第一“通”;接著教師再講“B”,能讓一半以上的學生悟出教師準備講“x”,這是第二“通”;教師再引導講“C”,能讓全班的學生都悟出:“噢,原來老師是準備講x”,這就是第三“通”.關于溯源類比與自主探究這里就不在多說了.

2.2.2 “三心”教學觀[1]

所謂的“三心”是指:呵護與引領教育主體先天所具有的“好奇心”;激發與引導受教育者主體先天所具有的“好勝心”;幫助與促進受教育主體適時形成相應的“責任心”.在把上述感悟審慎地概括為所謂的“三心教學觀”的同時,考慮到學科教學實際上已然構成了教師所實施的教育運作的主體部分,所以把概括所形成的“三心”教學觀應用于學科教學,而自然形成了能夠在意識層面上對學科教學行為形成理性指導的“三心”教學觀.基于對學科教學所形成的上述認識,在多年以來的教學實踐中,為了將相應的教學行為切實而有效地指向于針對學生的“好奇心”呵護、“好勝心”激發和“責任心”養成,在相應的策略層面上又逐漸的構建了所謂的“問題驅動與思維引領”的教學模式.本節課的教學也是應用了這種教學模式.

3 感悟

3.1 教師的主導作用與學生的主體性和諧統一

新課程對教師在課堂上的角色定位是以教師為主導,注意這里是主導而非主講,那種教師一講到底的授課模式已被絕大多數教師所摒棄.主導的意思是教師在課堂上主要是引導:引導學生怎樣閱讀、引導學生怎樣在閱讀中發現問題、引導學生怎樣解決問題、引導學生產生學習的興趣和動力等.一個“傻呼呼”的教師問著“傻乎乎”的問題充分體現了教師的主導作用.教師通過這些所謂“傻乎乎”的問題引導學生去思考、去探究并解決這些問題.學生的主體性是要求學生在課堂上要積極參與課堂的教學,是課堂學習的主人而非被動的觀眾.這是因為學生是認識的主體,知識的掌握和能力的培養都必須通過學生自覺、積極的努力才能做到,教師是不能包辦代替的.學生的主體性體現在課堂上就是自主閱讀,教師引導學生帶著問題讀,讀出問題來,通過合作討論等多種方式自主解決相關問題.就是在教師的啟發引導下自主完成所學知識的深化與升華.所以一個“傻乎乎”的教師問著“傻乎乎”的問題恰恰是課堂上教師的主導與學生主體性的和諧統一!看似教師是“傻乎乎”的,實際上卻是“逼”著學生去思考、去探究,所以才能培養出一群“活靈靈”的學生.

3.2 教師要具有批判性思維之創新精神

要培養學生的創新能力教師首先必須具有創新精神,而教師的創新精神主要體現在教師有無批判性思維、教師的教育教學理念是否不斷更新及授課方式能否不斷創新等方面.其中又以是否具有批判性思維為主要方面.試想一個總是人云亦云、循規蹈矩的教師,在領導的眼中可能是一個遵紀守法的好下屬,在學生的眼中可能是一個盡心盡責的好教師,但絕不可能成為一個教育大師、教育藝術家的!朱教授就曾對多個教育權威諸如課本、高考試題等提出質疑.在朱教授的眾多思維中,其批判性思維最為強烈,這也正是成就朱教授善于思考、敏與思考,深度思考的良好習慣.對于各種高考試題及課本的批判體現了其思維的敏銳性和嚴密性,更基于朱教授平時對教材和習題深度的思考和探究,這些質疑得到了一線教師及教育專家的共鳴與共識,更讓許多教師感嘆:于平凡之處深入思考竟會有一片全新的天地!所以作為一個普通教師要想成為教育家而不是教書匠,就必須做到如下幾點.

一是要勤于學習.勤于學習,做一個博學的人,這是教師專業發展的前提.勤于學習,充實自我,這是成為優秀教師的前提,一個富有理想的教師,一個要想有所作為的教師,必須從最基礎的事情做起,虛心學習,勤于學習.當然這里的學習包含兩層意思,即讀書學習和向優秀教師學習.

二是勤于思考.勤于思考,做一個智慧的人,這是教師專業發展的關鍵.勤于思考同樣包含兩層意思,即勤于反思與勤于交流.學習與思考是人們在獲取知識過程中,兩個相輔相成,密不可分的思維活動.只學習不思考不行,只思考不學習也不行.古今中外,凡成大學問者,無一不是博覽群書,讀破萬卷的.人非生而知之,只有不斷學習前人的經驗、成果,充實自己的頭腦,才能進一步有所發現,有所創造.學習是思考的基礎,思考是學習的升華.在學習的基礎上思考,思考才能深入;在思考的前提下學習,學習才有效果.

三是敢于質疑、敢于向權威挑戰.愛因斯坦曾經說過:提出一個問題比解決一個問題更重要!問從何來?從疑而來.只有多疑、善疑、質疑、探疑,才能獲得淵博的學識.明朝學者陳獻章說:“學貴置疑,小疑則小進,大疑則大進.疑者,覺悟之機也.”說的正是這個道理.

3.3 激情迸放的教學風格人格魅力感染影響學生

物理“雙難”——難教難學,已是窗口吹喇叭——名聲在外.如何消除學生害怕學習物理的畏難情緒,行之有效的方法就是讓學生喜歡物理,而要讓學生喜歡物理,除了物理教學過程中通過實驗、多媒體輔助手段等一些常規方法外,最主要的就是讓學生喜愛物理教師,因喜歡物理教師而喜歡物理課堂,因喜歡物理課堂進而提高物理學習成績.怎樣才能讓學生喜愛你呢?從朱教授的觀摩課中筆者悟出如下幾點.

一是不要吝惜你的表揚.如:(師)哎!對甲同學如此精彩的表達怎么沒有反應呢?(生全體):掌聲.再如,這可以叫做×××定律!如此等等.學生作為一個學習者,其知識的獲得,除了自己的努力外,還有教師的傳授,同學的互相幫助學習等,這從某種角度來說,學生的學習不是個人所完成的活動,而是與周圍的人都有著密切的聯系,所以學生的每一個進步,必然地就與他人的關注形成一個很重要的整體,這從教育的觀點來說,也就是鼓勵和表揚所存在的必要性.所以課堂上教師絕不要吝嗇你的表揚.

二是風趣幽默的語言及豐富的肢體語言.如,引入新課實驗時,朱教授問燈泡會更亮嗎?試驗后確實更亮了.朱教授說了一句:還真的更亮了(學生笑)!再如在“追尋守恒量”的教學案中,朱教授說:“德國物理學家勞厄如是說:物理學的任務是發現普遍的自然規律,因為這樣的規律簡單形式之一表現為某種量的不變性,所以對守恒的追求不僅合理,而且也是極為重要的研究方向.中國物理教師朱建廉如是說,物理學、甚至普遍的自然規律,在結構上通常有兩種最基本的形式,第一,形如“X=Y”而揭示因果關系的規律;第二,形如“X=X”而表現為守恒特征的規律.”[2]仿名人提出自己的名句,較為風趣!且名句提煉非常簡潔,也充分體現出朱教授豐厚的文化底蘊.教學中適當的運用幽默,使語言富有情趣,無論是對激發學生的興趣活躍課堂的氣氛還是縮短師生之間的距離,都是有很大好處的.善于運用幽默語言的教師.能使學生輕松愉快地領會到知識的內涵,在談笑風聲中讓學生得到啟發,接受教誨且印象深刻甚至終身難忘.

三是充滿激情的課堂教學.激情不會無緣無故產生,根源在于興趣、深沉真摯的情感和強烈的責任感,這是激情永不枯竭的源泉.激情是需要創造的.教學中占主導作用的是教師,教師在課堂上的一顰一笑,可以調動學生的情緒,或至少是影響到學生的情緒.教師的激情具有很強的感染力,它能使學生受到潛移默化的影響,德國教育學家第斯多惠說:“教學的藝術不在于傳授的本領,而在于激勵、喚醒、鼓舞.沒有主動性怎么喚醒沉睡的人,沒有生氣勃勃的精神怎么能鼓舞人呢?只有生氣才能生氣,死氣只能從死氣中來.”教師教學過程中激情是課堂氣氛創造的一個重要環節.作為教師就要學會控制自己的激情,尤其要學會理智控制不利于良好課堂氣氛形成的消極情緒.以良好的情緒激發學生的興趣,以興奮的情緒激勵學生投入學習,以滿意的情緒對待學生的每一點進步,以寬容的情緒對待學生的差錯.

四是學會傾聽.交流的前提是理解,理解的前提是傾聽.教師不能真正理解學生的回答,其根源就在于沒有認真地傾聽.課堂上教師應該用體態語言來告訴學生我正在傾聽,正在認真傾聽!通過教師的認真傾聽,鼓勵學生大膽表達自己的見解.

感悟頗多,難以盡述.更因愚魯,許多精彩之處可能未能發掘,敬請各位同仁批評指正.

參考文獻

1 陶洪.著名特級教師教學思想錄(中學物理卷).南京:江蘇教育出版社,2012.275

2 朱建廉.“追尋守恒量”.教學案例.中學物理教學參考,2011,359(5):21~24