信息社會進程中農民工的人際傳播網絡與城市融入

梁 輝

(1.中南財經政法大學公共管理學院,湖北 武漢430073;2.湖北省人口與發展研究中心,湖北 武漢430073)

城鄉之間人口流動是我國人口遷移的重要部分,尤其是當今“新生代農民工”,他們對城市的認同超過了對農村,卻被封閉的體制擋在城市門外。農民工進入城市,面臨的是一個完全嶄新的社會,離開了流出地鄉村基層政府的管理,又得不到流入地政府的“關照”,人力資本積累過程斷裂,可用的社會資源和信息渠道急劇減少[1-2]。調查數據顯示,年輕的農民工對手機、網絡等現代信息通信技術有比老一代農民工更大的依賴性。“80 后”農民工中72.9%的人有手機,62.59%的人去過網吧[3]。可以說,信息通信技術和產品的可獲得性已經趨于公平,各個社會階層的人都擁有了手機,但這些先進技術產品為農民工群體所獲得后,對他們的生存狀況會產生什么影響呢?有研究認為,信息通信技術的普及可以通過改變農民工的人際傳播與互動模式,從而改變社會網絡的結構,影響他們的交往、參與及信任結構,并最終影響城市融入的進程。

人與人之間的信息交流,也就是人際傳播,是人們獲得生存資源、發展機會最重要的載體和工具,是農民工融入城市的重要途徑[4]。而農民工進城后,以鄉土關系為基礎的人際傳播的頻度、效率都有了提高[5]。這里的人際傳播包括面對面的直接交流和借助媒介的間接傳播兩種。進城之前,鄉土文化中的人際傳播以面對面的交流為主,而在進入城市之后,農民工的交流形式除了面對面的直接交流之外,更多地依賴于電話、書信、網絡等傳播媒介的間接交流,甚至間接交流方式起到更主要的作用。本文研究的就是,以手機、網絡等新的信息通信技術為傳輸媒介的間接人際傳播,幫助農民工結成了怎樣的社會關系,并進而如何影響他們的城市融入進程。

1 人際傳播:農民工的無奈選擇

1.1 原有鄉土文化和鄉村社會結構的影響

農民工曾在鄉村生活了比較長的時間,而中國的村落文化及社會結構經過幾千年的發展與積淀,形成了特有的信息交流方式,即通過人情關系來進行信息的傳播。他們習慣了以血緣、地緣為基礎,以日常社會交往和情感互動為目的的交流方式,并據此建立人際傳播網。在進入城市之初,受村落文化的思維慣性影響,通常也會選擇相對可靠的有血緣關系的親戚或者街坊鄰里作為信息交流的對象,來應對陌生的城市生存環境。

1.2 信任是農民工選擇人際傳播的關鍵因素

農民工選擇人際傳播,本質上是選擇了信任。中國農民工在求職過程中,首先考慮的是“誰是最可信賴的人”。在農民工看來,真的信息往往來源于群體內部,來源于親緣關系,假的信息往往來源于無親無故的人或由社會發布[6]。在城市里,農民工很難跟城市市民、政府以及大眾傳媒建立起信任感。

之所以難以形成這種信任感的原因主要有兩個:一方面,信任的形成跟熟悉的程度相關。費孝通認為,“熟悉是從時間里、多方面、經常等接觸中所發生的親密感覺。”按頻數分布進行排序發現,農民工最信任的是在城市的老鄉,其次是工作中的同事,第三是城市工作的親戚,最后是房東、當地的管理人員、鄰居;另一方面,求助與幫助是農民工與市民交往的另一種特殊方式。社會信任深層次的問題是利益、資源交換和交換雙方的心理基礎。信任一方將資源委托給另一方,其間重要的心理機制是,委托方對受托方回報的必然性的認識。“城市市民不信任農民工是農民工不信任市民的前提,他們還沒有設計出一種和城市人共享利益的信任機制。”[7]

1.3 市場失靈、組織低效,只能依賴人際傳播網

首先,制度阻礙帶來的信息接觸機會的不均等性等使得農民工群體處于信息劣勢地位。信息不對稱容易導致勞動力市場的道德風險。由于農民工文化素質低,法制觀念淡薄,在與用工企業的交易中存在著信息不對稱,因此,廠商便可能利用自身的信息優勢蒙蔽農民工,如不簽訂用工合同、不為他們買保險、不支付工傷事故賠償等。農民工為了消除市場失靈給他們帶來的不確定性,進而選擇讓他們最為信任的初級社會關系網,作為獲取就業信息的主要渠道。

其次,找工作的成本也是他們選擇人際傳播網的重要因素之一。對農民工來說,勞動力市場是一個嚴重供過于求的市場,市場無力進行資源的優化配置,通過市場找工作,不僅成本高,難以找到工作。即使找到后,收益也非常低。對農民工來說,無論流出地還是流入地的社會組織機構(職業中介、勞動服務公司或政府部門等)均增加了他在城市的就業成本。

總之,有價值的信息無從獲得,與雇主的相互信任無從建立,求職者與雇主的相互約束沒有體制保證[8-9],都使得他們在城市生活中選擇了人際傳播這一單一而傳統的獲取信息方式。

2 農民工的人際傳播網絡:對現狀的分析

2.1 影響因素分析

2.1.1 職業

職業是決定農民工社會網絡邊界的主要變量。李培林[10]把農民工分為三個階層:“一是占有一定資本并雇傭他人的業主;二是占有少量資本并自我雇傭的個體勞動者;三是除了勞動力一無所有的打工者”一般來說,職業不同,人際傳播的內容和形式也不同。研究發現[11],從事餐飲、裝潢、集市販賣、裁縫、修理服務等行業的屬于雇傭與自我雇傭性質的農民工小老板,在與城市社會其他人群的互動中,有許多已屬于工具性的人際傳播;而僅靠出賣勞動力的屬于“雇工”性質的農民工與其他人群的互動,則多屬于滿足情感交流的非工具性人際傳播。

2.1.2 居住方式

農民工的城市生活有兩種居住方式:聚居(工棚式和村落式)和散居(租房式和進入家庭式)。已有研究發現,散居的農民工與老鄉間人際交往較少,生活方式與當地常住人口已無太大差別。從職業上看,散居的農民工大多來自服務業或商業,很多保姆也采取家庭式散居。而聚居使農民工較容易地接觸到親緣和地緣關系,在人際交往上更傾向于本群體內部。建筑業和大型加工業多屬工棚式聚居,與市民和主流文化相對隔絕;個體工商業者和自由職業者多屬村落式聚居,與市民和主流文化接觸也較少[12]。一些“城中村”由此產生,鄭思齊等[13]發現,“城中村”中移民的勞動力產出增長速度明顯低于普通住房社區中的移民。

2.1.3 家庭

家庭功能分化程度影響農民工在日常生活領域的人際交往選擇。通常,家庭功能分化越低,意味著從家庭內部可能得到的支援越多,尋求支援的人際交往更依賴于家庭成員之間。反之則越依賴于家庭外部而尋求社會支援[14]。不僅在農民工群體內部,這在城鄉之間也有明顯差異。農村家庭成員之間由于共謀生產的強經濟關系,彼此之間的依賴程度很高。而城市家庭已喪失了生產功能,城市生產活動的非家庭化和各種業緣群體的發達,使他們比農村居民有更多的需要和機會去發展家庭外關系。

家庭成員之間居住地的空間距離也與家庭成員人際傳播網絡有關。空間距離越近,越容易被要求提供社會支援。空間接近程度與相互交流的頻繁度成正相關。霍曼斯等人認為,頻繁的接觸能夠導致更多的支持性關系。經常通過電話交流能起到傳遞彼此需要的作用。經常性的面對面交流能使雙方得到物品和服務上的支持[15]。

2.1.4個體因素

不同的性別,具有不同的心理特點,他們會利用新技術建立不同的社會關系。如女性通常會借用網絡工具來傾吐日常瑣事,對上海市新生代農民工的抽樣調查發現,女性新生代農民工中網民比例比男性高11%[16]。

年齡也會影響人際傳播網絡中人際交往的數量和質量。一般地,年齡越大,其接觸的人更多,那么建立起的人際關系網也更加復雜,可利用的社會支持網絡和資源也更加豐富。也有人認為,年齡與人際交往之間呈反向關系。原因在于,年輕人與社會之間的交往更加活躍和頻繁,獲得的社會支持也會更多更廣。

受教育水平越高,社會支持網絡規模越大。通常來說,受教育水平越高,應用新技術的能力越強,這將增加與其他人構建社會關系的機會。此外,受教育水平意味著能夠為其他人提供更多的社會支持,這種社會支持的交換將會進一步拓展其社會關系網[17]。

收入越高,意味著所能支配的社會資源也多。那么,更有可能為他人提供幫助,這將對于一個講求雙向互動的人際關系網絡構建具有促進作用。

另外,也有研究發現已婚人群比未婚人群在人際傳播網絡的構建上更具優勢。

2.1.5 流動經歷

隨著農民工在城市生活時間增加,對城市社會生活的認識和適應性增強,對城市里的其他群體也從陌生到逐漸熟悉,這些對于他對城市信任感的加強具有強化的作用,進而促使社會交往增多,社會資本也隨之增加。

更換工作的經歷也對人際傳播網絡有影響。農民工流入一個新城市后,他們有動機建立新的社會聯系,關系構成更具多樣性。更換工作的經歷,可以在一定程度上提升人力資本,積累豐富工作經驗,以利于拓展更廣泛的社會關系。

2.1.6 方言熟悉程度

在一些文獻中,開始將方言熟悉程度作為城市融入的衡量標準之一。雖然新媒介技術發展迅速,但語言仍然是人們交流的重要媒介。農民工若能夠講一口不錯的當地的方言,這將迅速拉近他們與城市市民之間的距離,減少他們之間的陌生感,增強其間的可信度,對于他們構建次級人際關系網具有促進作用。

2.2 人際傳播網的人群差異:農民工與農民之間、農民工與市民之間

2.2.1 農民工進城后與原來的區別: 人際傳播建構方式的差異

城市社會中人際關系與鄉村社會的差異就根本而言在于社會形態的不同[18]。適應了鄉村社會中人際交往模式的新生代農民工,進入城市以后,對新技術的接受與使用或許并不滯后,但他們在鄉村社會多年積淀下來的建構人際關系的模式遇到了挑戰。因此,對農民工而言,最大的挑戰體現在人際傳播建構方式的差異上。

傳播媒介更加豐富。傳統的鄉村人際傳播形式單一,是面對面式的,語言、姿勢或表情為主要的人際傳播媒介。而新技術的普及使得農民工不需要再像過去面對面式的交流,不再受距離的限制,可以通過手機發短信或打電話,通過電腦和互聯網發送電子郵件、網聊等。

傳播內容更加多樣。以前人際傳播的內容大多是家常里短、生活境況,話題以感情交流為基礎,以村落為中心。而新技術使得農民工有機會接觸到城市里多元的信息,這改變了他們以往人際交往的單純性和親密性,人際交往趨于復雜,且更具目的性。通過手機或是網絡他們可以根據自己的需求選擇對自己有用的信息,主要包括工具性傳播內容(求職信息、技能培訓信息、住房信息、健康醫療信息、法律政策信息、投資理財信息)、情感性傳播內容(情感信息、子女教育信息)、社交性傳播內容(娛樂消費信息、衣著飲食信息、時事信息)[19]。

情感性減弱。新技術使得農民工在交流內容上更為豐富的同時,也改變了其中的結構。一個較為明顯的現象是,農民工在進行人際交往的過程中更多關注于“求職信息”、“技能培訓信息”等,而對情感信息、家長里短的談論逐漸減少,也即情感性相對減弱。這主要是因為,新技術的使用消除了地域距離的限制,不需要面對面的交流,這本身就是會削弱在交流時的情感性。另外,農民工在獲取與自己利益相關的信息時,新技術為他們提供了更為豐富的內容,使他們不再是從其老鄉那里,也許還會跟陌生人進行交流。

可信度減弱[20]。農村生活空間較小,世代形成的人際關系熟悉親密,因此自然形成高度的信任。而農民進入城市后,基于求職或是生活上的原因,建立了新的關系,但是這一關系相比較之前鄉土文化中的關系,穩定性大大減弱,信任程度也大大削弱。原因在于,農民工就業的“流動”性意味著他們之間關系的短暫性,使得在流動中建立的社會關系很難形成互動,“社會支持不僅僅是一種單向的關懷或幫助,它在多數情形下是一種社會交換”。而流動人口所擁有的資源無疑是難以給對方帶來更多利益的,從而導致他們之間信任感下降。

2.2.2 農民工人際傳播網與市民的區別

新技術對人際傳播網的影響是不分地域、身份的。在城市里,新技術同時改變著市民和農民工的人際傳播方式,但是,由于長期的城鄉二元體制格局和戶籍制度的限制,加之城市文化與農耕文化、教育水平、工作類型和時間等方面的差異,使得農民工與市民的人際傳播網在新技術普及的背景下呈現出不同的特征。

信息傳播媒介不同。市民最主要的信息傳播媒介是大眾傳媒,而農民工最主要的信息傳播媒介是人際傳播[21]。農民工按照鄉土社會差序格局和工具理性結構形成的社會關系網絡,是以非制度化信任為基礎的,這種人與人互動所形成的紐帶關系是一種客觀存在的社會結構。而城市市民之間的人際關系似乎并沒有像農民工那樣呈現出這樣明確、層次分明的差序格局。再加上市民擁有以他們的生活為主體的報紙、雜志、網絡等大眾傳播媒介、擁有需要更高技術水平和信息產品的博客、論壇等。使得農民工在人際傳播的效率和質量上都比市民高。

信息傳播內容不同。工具性傳播是指帶有功利目的的信息交換行為,實現的是物質性的利益;非工具性傳播是指不帶有功利目的的信息交換行為,實現的是精神性的利益[22]。農民工進城之初為擺脫孤獨、釋放心理壓力,和老鄉、親戚的交流以非工具性為主。一段時間之后,農民工為實現職業升遷、社會保障、子女入學等而不斷拓展人際傳播網絡,這時的人際傳播內容開始轉為工具性傳播。而城市的社會關系多是契約化、制度化和非人格化的,人際傳播的內容也以工具性傳播為主。

他們在城市生活中的職業分布,決定了他們與市民的日常接觸主要集中在城市生活服務類的信息上。城鄉交流信息以工具性信息為主,與農民工打交道最多的應該是農民工集中工作的相關部門人員,他們作為管理者,必然要在工作和生活等諸方面與農民工經常打交道。對于市民而言,是從他們與農民工與其生活相關度而言進行交流的,因此主要集中與保姆、裝修工、小時工等的信息交流和信息觀察上。因此,他們在城市里的人際傳播網拓展也相當有限的。而市民的人際傳播對象則要比農民工的廣泛得多,他們所關注的不僅僅是生活就業方面的信息,進行業緣關系的拓展,更多地是通過其他方式(如旅游、聚會、休閑娛樂等)建構起來的社會關系網,來豐富他們的生活,追求更高的生活品質。

3 信息通信技術使用、信息傳播網更新與城市融入能力提升:一個理論框架

3.1 信息通信技術促進了農民工信息傳播網絡的更新

以往社會學的研究中不涉及社會互動過程中各種傳播媒介對社會關系的不同影響,而傳播學的研究又忽略了某種傳播媒介的使用對不同社會群體、社會關系中作用的差異。因此,我們還需要研究,對于新生代農民工這一群體而言,手機等新的信息通信技術給他們社會關系的建立帶來怎樣的影響?

從掌握的文獻看,相關研究主要從信息通信技術對中低收入群體社會網絡構建、社會地位提升的作用等方面展開,研究結論呈“積極作用”和“消極作用”兩種觀點。一方面,沉溺網絡使人對社會交往失去興趣,對社會網絡有消極影響。Fischer 發現,人們使用通信網絡保持和遠方的聯系、與認識的人交流,而不是與陌生人建立新的紐帶[23]。Sebastian Ureta 認為,手機甚至導致新的社會排斥產生[24]。另一方面,互聯網提供了低成本的通訊工具,人們在虛擬世界尋找感興趣的論壇或參加網上社團,增加了個人社會資本。另外,手機使低收入群體打破原先的社會排斥,直接進入移動通訊技術建構的信息網絡,為改變信息貧富狀況提供可能[25]。

專門針對農民工信息技術使用的研究較少。一般認為以手機為代表的信息通信技術為農民工瀏覽信息、娛樂和聊天提供了工具,在陌生人社會便于與朋友保持聯絡[26-27],一吐打工生活的不快和郁悶,甚至逐漸改變對兩性關系的看法。另外也加快了“招工”、工作環境和薪酬待遇等信息的傳播,提高了農民工的職業流動性[13],并賦予他們抵抗惡劣的工作環境、超時加班及低收入的狀況的力量。

以上的研究給了我們思路的啟發,中國的城鄉二元體制是新生代農民工實現城市融入制度上的障礙,與城市居民間的不信任和城市居民的歧視是農民工難以融入城市的主觀原因。那么,以新的信息通信技術為媒介的人際傳播以及由此構成的人際傳播網絡,是否給農民工突破城市融入中的這些障礙提供可能呢?

首先,新通信技術對農民工原有的以血緣、地緣為主的人際網具有維系的作用。農民工進入城市之初,基于信任和成本的考量,依然會選擇原有的以血緣、地緣為主的人際網,或者稱為初級社會關系網。隨著流動性的加強,也給這種關系的維系帶來困難,而手機等易攜帶的傳播技術解決了這一問題,使得他們以全新的方式與家鄉之間維系親近和經常性的相互聯系。

其次,新的傳播技術幫助農民工實現人際關系網的拓展[28]。人際傳播一直都是人們獲得生存資源、發展機會最重要的載體和工具。如果將農民工在進城之初所依賴的,以情感性為特征的血緣、地緣為主的社會關系網絡定義為初級社會關系網絡,那么這種關系網雖然降低交易費用,卻強化了其生存的亞社會生態環境,保護了其所具有的傳統觀念和小農意識[29]。在構建城市的職業上升通道、提升社會地位、增進對城市的認同與歸屬等方面是不利的。因此還需構建次級社會關系網絡,也就是工具性的社會網絡。而手機等信息通信媒介為此提供了可能。首先,網絡中介傳播作為一種水平式傳播,不同于現代社會層級體制下的垂直式傳播,再加上網絡傳播的虛擬性,從而更有可能克服現實世界中農民工群體與城市居民間溝通的種種障礙,使他們暫時忘掉各自的身份。其次,手機等信息通信工具的易攜帶性也克服了農民工流動帶來的組織構架的困難。從這個意義上講,用現代信息通信技術搭建的“虛擬”網絡完全可能幫助農民工實現社會網絡的重構。

最后,新技術對農民工人際網具有選擇性強化和補償的作用。如果說農民工流動初期需要的,是金錢等的物質幫助和如分擔體力勞動等的具體的行為援助的話,那么在渡過了進城的適應期之后,就會逐步向高層次的發展性需求轉變,如提高工作技能、享受同等待遇等,被認同和歸屬感的需求越來越強烈。農民工也是理性的經濟人,遵循MR=MC 的原則,在既定約束下進行社會交往投資,直到投資的邊際成本等于邊際收益為止。Linda Yueh 曾提出一個社會資本投資模型,將社會資本投資看做是一種成本收益決策,考慮了時間、物質(貨幣或實物禮品)和非物質資源(如感情、友誼等)因素,這些因素以經濟或非經濟收益的形式折算成未來預期收益的現值。經濟收益可以是通過關系找到一份工作,非經濟收益可能是廣交朋友或保持親戚間的和睦友好關系的效用[30]。

3.2 信息傳播網絡的更新促進了農民工的城市融入

農民工的城市融入一般是指,農民工在生產方式、生活方式、社會心理與價值觀念上整體融入城市社會并認同自身新的社會身份的過程與狀態[31]。因此,農民工進入城市并不僅僅是一種簡單的人口流動,除了從農村進入城市的地域空間轉換;從土地農業生產到以標準化、規則化為特征的城市工業生產的生產空間轉換;從基于血緣、地緣的鄉土社會到基于業緣的不同交往規則和行為模式的社會空間轉換之外,還有更重要的是主觀層面的價值觀念與身份認同的轉換。信息傳播技術和工具在農民工群體內的普及導致農民工信息傳播網絡的更新,并進而通過以下幾個路徑影響了農民工的城市融入進程。

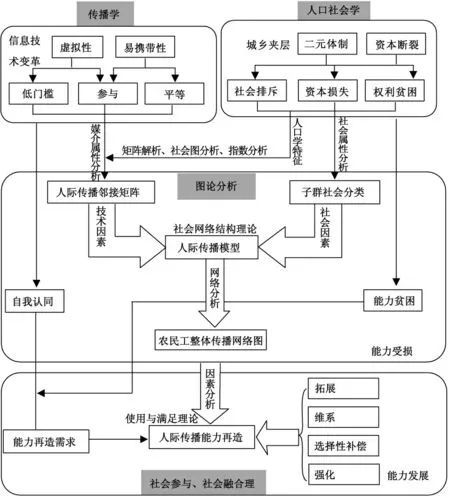

圖1給出了本文的理論分析框架,反映了在信息技術變化條件下,信息網更新對農民工城市融入的作用和影響,指出了在信息化社會進程中農民工人際網絡演化。

3.2.1 信息傳播網絡、自我認同與城市融入

圖1 信息傳播與農民工城市融入Fig.1 Information dissemination and migrant workers city into

從主觀方面,信息通信網絡能夠在建構城市身份方面幫助農民工融入城市。新生代農民工對城市的認同超過對農村的認同,而他新的城市身份還沒有形成,因此他們重建身份的需求強烈。已有文獻[32]將身份認同作為農民工城市融入的重要指標,正如社會身份理論所說,“通過與別的群體對比,個體和群體需要社會身份來提高他們的自尊和內聚力。”農民工群體所需要便是城市身份的自我認同[33-37]。首先,認清自己的新角色,在陌生的城市“告訴自己我是誰”;然后通過興趣愛好、消費模式等的自我展示,在自己群體內部或者當地居民中“告訴別人我是誰”;在相互交流和交往中再“告訴自己別人是誰”,從而實現自我身份的認同。而信息通信技術為媒介搭建的人際傳播網絡,在這一自我認同過程中起到橋梁的作用。

首先,信息通信網絡可看做是提升“想象中的自身”社會地位的特殊方法。曹晉對上海鐘點女工手機使用情況的分析發現,女工們利用手機靈活安排家政服務時間,抵制那些歧視自己的女主人的勞動續約,手機成為一個有效地避免雇主與鐘點工當面沖突的處理勞資關系的工具[38]。這些都表明,以手機為代表的新的傳播技術提高了農民工對個體生存環境和自我發展的掌控能力,或者說,信息傳播網絡幫助農民工在主觀上實現了自我認同①社會身份是有關個人在情感和價值意義上視自己為某個群體成員以及有關隸屬于某個群體的認知,而這種認知最終是通過個體的自我心理認同來完成的。。

另一方面,信息通信網絡實現農民工聯系他人的需要,完整自身、對抗孤立階段的需要。手機的快速動員和聯絡作用幫助鐘點工們一致提升家務計時勞動的價格,雇主面對整體提價也只好接受[38]。自我認同的建立源于兩種討價還價能力,包括市場討價還價能力(market bargaining power)和工作現場的討價還價能力(workplace bargaining power)。借助信息傳播技術構建的人際傳播網絡提升了農民工群體集體性協商的討價還價能力,加強了農民工組織能力。

3.2.2 信息傳播網絡、流動性與城市融入

農民工是一個職業流動相當頻繁的群體,Knight 等研究發現中國農民工流動性普遍高于城市勞動者,也數倍于發達的市場經濟體制國家。另外還呈現與其他國家不同的特征,如教育程度高者有非常顯著的資源流動傾向,而教育程度低者則往往出于風險規避傾向于不主動流動。從對北京市農民工就業史的研究發現,主動流動給農民工帶來的收益比被動流動更高[39]。章元等[40]的研究發現,當農村勞動力進入城市勞動力市場后,他們所擁有的社會網絡并不能直接給他們帶來更高的工資水平,但是卻可以通過提高他們的流動性來間接地提高他們的工資水平。也有調查發現,農民工的人力資本對其流動次數有影響,而社會資本對職業流動的方向有影響,社會資本越豐富,再次職業流動的方向越向上[41]。還有不少的研究都發現,社會資本在農民工社會地位提升方面所起的作用甚至超過人力資本,而信息傳播網絡便是信息社會下社會資本形成和鞏固的重要途徑。

可以說,以信息傳播技術為媒介的人際傳播網絡促進了農民工的流動性。一方面,流動經歷的增加有助于提高人力資本,從而更有可能提高流動者與工作之間的匹配程度,提高邊際生產力。另一方面,社會網絡促使了流動,而流動的過程又形成更大的社會網絡,這樣的循環累計,經歷的增加在幫助農民工打通職業上升的通道方面起到積極作用。

References)

[1]楊云彥.社會變遷與邊緣化人群的能力再造[J].中南財經政法大學學報,2008,(6):3-8[Yang Yunyan.Social Transformation and the Ability Recreation of the Marginalization Group[J].Journal of Zhongnan University of Economics and Law,2008,(6):3-8.]

[2]楊云彥,徐映梅,胡靜,等.社會變遷、介入型貧困與能力再造[J].管理世界,2008,(11):89-98.[Yang Yunyan,Xu Yingmei,Hu Jing,et al.Social Transformation,Interventional Poverty and the Ability Recreation[J].Management World,2008,(11):89-98.]

[3]辛嶺,王艷華.農民受教育水平與農民收入關系的實證研究[J].中國農村經濟,2007,S1:93-100.[Xin Ling,Wang Yanhua.Empirical Research on Relationship between Educational Level of Farmer and Farmer’s Income in China[J].Technology Economics,2007,S1:93-100.]

[4]范紅,曲元.手機短信的大眾傳播功能和效果[J].清華大學學報,2004,(6):72-76[Fan Hong,Qu Yuan.Mass Communication Functions and Effects of Text Messages of Mobile Phones[J].Journal of Tsinghua University of Economics and Law,2004,(6):72-76.]

[5]陶建杰.都市生活中的鄉土關系—對進城農民工生活方式的人際傳播視角解讀[J].華東理工大學學報:社會科學版,2007,(3):79-83[Tao Jianjie.The“Xiangtu relation”in city life:an analysis of peasant migrants’life mode from the angle of interpersonal communication[J].Journal of East China University of Science and Technology:Social Science Edition,2007,(3):79-83.]

[6]翟學偉.社會流動與關系信任—也論關系強度與農民工的求職策略[J].社會學研究,2003,(1):1-11.[Zhai Xuewei.Social Mobility and Personal Trust:On the strength of trust and the strategy of getting jobs for rural migrants[J].Sociological Research,2003,(1):1-11.]

[7]盧國顯.信任:農民工與市民主觀距離的實證分析[J].石家莊學院學報,2007,(2):25-30[Lu Guoxian.An Empirical Analysis of Subjective Distance of Urban Migrant Workers and City Residents[J].Journal of Shijiazhuang University,2007,(2):25-30.]

[8]邊燕杰,張文宏.經濟體制、社會網絡與職業流動[J].中國社會科學,2001,(2):77-89[Bian Yanjie,Zhang Wenhong.Economic Systems,Social Networks and Occupational Mobility [J].Social Sciences In China,2001,(2):77-89.]

[9]李紅艷.新生代農民工就業信息獲取渠道中的斷裂現象[J].青年研究,2011,(2):15-22[Li Hongyan.Fracture in the Information Accessing Channels for Young Migrant Workers to Getting a Job[J].Youth Studies,2011,(2):15-22.]

[10]李培林.流動民工的社會網絡和社會地位[J].社會學研究,1996,(4):42-52[Li Peilin.Social Network and Social Status of Migrant Workers[J].Sociological Research,1996,(4):42-52.]

[11]朱虹.生活方式的變遷與手機社會功能的演變—基于中低收入群體的調查分析[J].南京大學學報:哲學·人文科學·社會科學,2011,(3):42-50.[Zhu Hong.Lifestyle Changes and the Evolution of Mobile Social Function[J]Academic Jounal of Nanjing University:Phylosophy,Humanities and Social Sciences Edition,2011,(3):42-50.]

[12]文一篇.不同居住模式下農民工的信息接觸與城市融入狀況研究[D].長沙:中南大學,2011.[Wen Yipian.Research on the Status of Information Contact and Urban Integration of the Migrant Workers in Two Different Residential Models [D].Changsha:Zhongnan University,2011.]

[13]鄭思齊,廖俊平,任榮榮,等.農民工的住房政策與經濟增長[J].經濟研究,2011,(2):73-86.[Zheng Siqi,Liao Junping Ren Rongrong,et al.Housing Policy for Migrant Workers and Economic Growth[J].Economic Research Journal,2011,(2):73-86.]

[14]蔡禾,葉保強,鄺子文,等.城市居民與郊區農村居民尋求社會支援的社會關系意向比較[J].社會學研究,1997,(6):8-15.[Cai He,Ye Baoqiang,Kuang Ziwen,et al.The Comparison of City Intendion For Seeking Social Support and Social Relations Between City Residens and Suburban,Rural Residents[J].Sociology Research,1997,(6):8-15.]

[15]賀寨平.國外社會支持網研究綜述[J].國外社會科學,2001(1):76-82.[He Zhaiping.Research of the Social Support Network Abroad[J].Social Science Abroad,2001,(1):76-82.

[16]周葆華,呂舒寧.上海市新生代農民工新媒體使用與評價的實證研究[J].新聞大學,2011,(2):145-150.[Zhou Baohua,Lv Shuping.Empirical Research of New Generation of Migrant Workers’New Media Use[J],News University,2011,(2):145-150.]

[17]周云,彭光芒.人際傳播中的信息交換與利益實現[J].北京理工大學學報,2005,(4):18-21.[Zhou Yun,Peng Guangmang.Information Exchange and Interest Achievementin Interpersonal Communication[J].Journal of Beijing Institute of Technology,2005,(4):18-21.]

[18]李紅艷.手機:信息交流中社會關系的建構—新生代農民工手機行為研究[J].中國青年研究,2011,(5):60-64.[Li Hongyan.Mobile:Construction of Social Relations in the Exchange of Information-generation of Migrant Workers Phone Behavior Research[J].China Youth Research,2011,(5):60-64.]

[19]陶建杰.農民工人際傳播行為及其影響因素研究[J].新聞與傳播研究,2010,(5):97-104.[Tao Jianjie.A Study on Migrant Workers’Interpersonal Communication Behavior and Influencing Factors[J].Journalism & Communication,2010,(5):97-104.]

[20]王波.流動人口的社會空間與人際傳播[J].華東理工大學學報:社會科學版,2007,(3):88-91.[Wang bo.The Social Space and Interpersonal Communication of the Migrating Population[J]Journal of East China University of Science and Technology:Social Sciences Edition,2007,(3):88-91.]

[21]徐丙奎.進城農民工的社會網絡與人際傳播[J].華東理工大學學報:社會科學版,2007,(3):92-96.[Xu Bingkui.Social Network of Peasant Migrants in City and Their Interpersonal Communication[J].Journal of East China University of Science and Technology:Social Sciences Edition,2007,(3):92-96.]

[22]李紅艷,宋文軍,曠宋仁.農民工與市民作為受傳者的信息傳播內容之分析:北京市民與農民工之間信息傳播內容的實證研究[J].圖 書 與 情 報,2009,(5):44-47.[Li Hongyan,Song Wenjun,Kuang Songren.Analysis of the Information when Farmer-workers and Residents are Acceptors:An Empirical Study on of the Information between Farmer-workers and Residents[J]Library and Information,2009,(5):44-47.]

[23]Fischer,Claude S.America Calling:A Social History of the Telephone to 1940[M].Berkeley:University of California Press,1990:22-422.

[24]Ureta S.Mobilizing Poverty?Mobile Phone Use and Everydany Spatial Mobility Among Low-income Families in Santiago[J].The Information Society,2008,24:83-92.

[25]邱林川.從信息中層到信息中堅[J].二十一世紀(網絡版),2006,(10).[Qiu Linchuan.From the Information Middle to the Information Backbone[J].21stCentury:Internet Edition,2006,(10).

[26]Ngan R,Ma S.The Relationship of Mobile Telephone to Job Mobility in China’s Pearl River Delta[J].Knowledge Technology and Policy,2008,(21).

[27]楊善華,朱偉志.手機:全球化背景下的“主動”選擇:珠三角地區農民工手機消費的文化和心態的解讀[J].廣東社會科學,2006,(2):168-173.[Yang Shanhua,Zhu Weizhi.Phone:Select“Active”in the Context of Globalization:The Pearl River Delta region of Consumer Culture and Mentality of the Migrant Workers Phone Interpretation[J].Guangdong Social Science,2006,(2):168-173.]

[28]樊佩佩.從傳播技術到生產工具的演變—一項有關中低收入群體手機使用的社會學研究[J].新聞與傳播研究,2010,(1):82-88.[Fan Peipei.From Communication Technology to Productive Tool:A Sociological Research on the Use of Mobile Phone by Chinese Mid and Low Income Classes [J].Journalism &Communication,2010,(1):82-88.]

[29]朱力.論農民工階層的城市適應[J].江海學刊,2002,(6):82-88.[Zhu Li.On the Urban Adaptability of the Peasant-worker Strata[J].Jianghai Academic Journal,2002,(6):82-88.]

[30]葉靜怡,周曄馨.社會資本轉換與農民工收入:來自北京農民工調查的證據[J].管理世界,2010,(10):34-46.[Ye Jingyi,Zhou Huaxin.Social Capital Conversion with Income of Migrant Workers:From the Survey Evidence of Migrant Workers in Beijing[J]Management World,2008,(5).]

[31]楊瑾,譚娟娟.和諧社會視野中的農民工融入城市社會問題研究[J].江西農業大學學報,2008,(4):42-44.[YangJing,Tan Juanjuan.The Research of Peasant-workers’Social Inclusion and Happiness Index in Building a Harmonious Society[J].Journal of Jiangxi Agricultural University,2008,(4):42-44.]

[32]李艷,孔德永.農民工對城市認同感缺失的現狀、原因與對策分析[J].山東農業管理干部學院學報,2008,(5).[Li Yan,Kong Deyong.Migrant Workers’Missing of Urban Identity[J].Shandong Agricultural Administrators’College,2008,(5).]

[33]雷蔚真.信息傳播技術采納在背景外來農民工城市融合過程中的作用探析[J].新聞與傳播研究,2010,(2):88-98.[Lei Weizhen.The Roles of ICT Adoption in the Migratory Adaptation of the Rural-urban Migrants in Beijing[J].Journalism &Communication,2010,(2):88-98.]

[34]陳韻博.新一代農民工使用QQ 建立的社會網絡分析[J].國際新聞界,2010,(8):80-85.[Chen Yunbo.An Analysis of the New Generation of Migrant Rural Workers’Social Network Built by Using QQ[J].Journal of International Communication,2010,(8):80-85.]

[35]丁未,宋晨.在路上:手機與農民工自主性的獲得—以西部雙峰村農民工求職經歷為個案[J].現代傳播,2010,(9):95-100[Ding Wei,Song Cheng,Kong Deyong.On the Road:Mobile Phone With Migrant Workers Autonomy Gain—by the Case of the Western Bimodal Village Migrant Workers’Job Experience [J].Modern Media,2010,(9):95-100.]

[36]丁未,天阡.新媒介技術的使用與流動人口社會關系研究[J].傳播與中國:復旦論壇,2008,(12).[Ding Wei,Tian Qian.A Study on the Use of New Media Technologies and the Social Relationships of Floating Population Take the Taxi Drivers from You County in Shixia Village of Shenzhen as Research Cases[J].Communication and China:Fudan Forum,2008,(12).]

[37]鄭松泰.“信息主導”背景下農民工的生存狀態和身份認同[J].社會學研究,2010,(2):106-124.[Zheng Songtai.Young Rural Workers’Living Ecologies and Self-identification:From the perspective of“information-led [J].Sociology Research,2010,(2):106-124.]

[38]曹晉.傳播技術與社會性別:以流移上海的家政鐘點女工的手機使用為例[J].新聞與傳播研究,2009,(2):71-77.[Cao Jin.Communication Technology and Gender:a Case Study of the Use of Cell-Phone by Migrating Domestic Women in Shanghai[J].2009,(2):71-77.]

[39]白南生,李靖.農民工就業流動性研究[J].管理世界,2008,(7):70-76.[Bai Nansheng,Li Jing.Research of Employment Mobility of Migrant Workers[J].Managemen World,2008,(7):70-76.]

[40]章元,李銳,王后,等.社會網絡與工資水平:基于農民工樣本的實證分析[J].世界經濟文匯,2008,(6):73-84.[Zhang Yuan,Li Rui,Wang Hou,et al.Social Networks and Wage levels:Based on Empirical Analysis of the Samples of the Migrant Workers[J].World Economic Forum,2008,(6):73-84.]

[41]劉金枚.社會網絡、人力資本與農民工的再次職業流動[D].武漢:華中科技大學,2006.[Liu Jinmei.Social Networks,Human Capital and Reflowing of Vocation of Peasant-workers[D].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2006.]