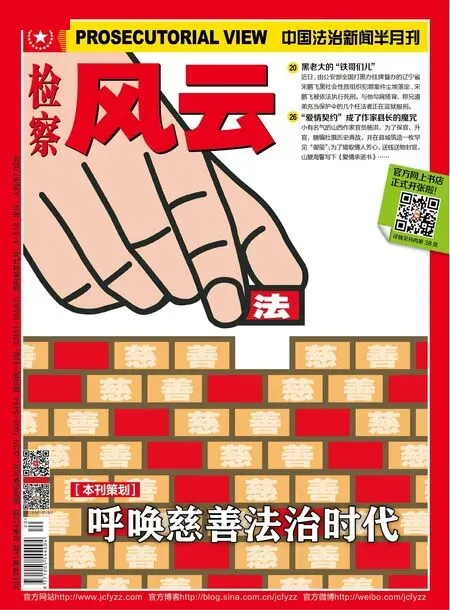

《慈善法》將掃除慈善發展障礙

文/褚鎣 清華大學公共管理學院博士后

(圖/CFP)

長期以來,我國的慈善法都處于缺位的狀態,而代替它履行職能的是國務院頒布的三個條例。這三個條例的效力層級過低不說,而且頒布的時間也都有些年頭了。蘆山地震以后,慈善立法再度成為人們關注的焦點。如何有效管理人們捐助的善款,如何在災后對參與災區重建的組織進行長效監管,以及如何保證接受善款的公益組織披露的信息及時真實有效,這一系列話題都受到人們的持續關注。

長期以來,我國的慈善法都處于缺位的狀態,而代替它履行職能的是國務院頒布的三個條例。這三個條例的效力層級過低不說,而且頒布的時間也都有些年頭了。這三個條例最“年輕”的一個是《基金會管理條例》,但也是2004年頒布的,在實際使用中明顯已經跟不上社會形勢,應該予以修訂了。

不過,目前《慈善法》還僅僅處于人大常委會的備選項之中,并未付諸實踐。現在正在修訂的是三大條例,據稱2013年年底前會出臺。但這也已經足以讓人們期待了。那么,這次立法中可能會涉及哪些重點問題呢?

《慈善法》該管哪些組織

修訂法律,看起來簡單,做起來難,需要考慮的問題太多。其中,首當其沖的問題是,《慈善法》該管哪些組織?

要想出臺一部總括性的法律,就必須要有一個總的邏輯體系。所以,有一個問題必須搞清楚,那就是在“公益組織”這個大帽子下,要裝進哪些東西?

目前,我國并沒有關于公益組織的統一定義。業內通常把公益組織分成三大類,包括:基金會、民辦非企業單位、社會團體。但是,民辦非企業單位有一個兄弟叫“事業單位”。事業單位中有一些組織也是公益性質的,那是不是也該裝進公益組織下面呢?社會團體有一個姊妹叫“人民團體”,比如婦聯、共青團、紅十字會等,那么這些組織是不是也該裝進公益組織下面呢?

另外,民辦非企業單位中有不少是可以營利的,比如民辦學校。那么,營利性質的民辦非企業單位是不是也可以算作公益組織呢?

對于這些問題,據筆者推斷,此次三大條例的修訂可能會為未來《慈善法》出臺做好鋪墊。這也就是說,本次三大條例的修訂將對組織的類型做出梳理,以便為未來《慈善法》立法減少障礙。

筆者認為,有一種梳理方式是可行的,那就是把組織的類型框架拆散。這也就是說,不要搞什么三大類組織、四大類組織,而是搞成幾十類的組織,每一類組織都有自己的特色,都有一個專屬的名稱。而且,以后出現新的組織類型后,就往整個體系里面加一個新的類型,而不需再做大的調整。這個立法經驗來自于美國的稅法。美國稅法下規定了三十多種不同類型的組織,每一種都有自己的專屬名稱。這樣一來,就不用擔心組織分類分不清楚的問題了。

公益組織注冊是否會更容易

我國的公益組織之所以發展不起來,除了社會環境因素以外,一個重要的原因是政府把門檻抬得太高,導致很多組織的負責人拼了命地往上爬也翻不過這個門檻。比如,之前要想登記一個基金會,最低也要跑到省級民政廳去注冊,而且還要找一個省部級的婆家來掛靠。登記注冊要準備一大堆文件不說,單單登記手續就會把人跑斷腿,來來回回折騰少說兩個月。所以,很多草根公益組織只能望而卻步。

除了登記注冊手續麻煩以外,公益組織最痛恨的就是住所地的問題。民政登記仿照工商登記,要求來登記的公益組織必須有一個辦公地點。結果很多公益組織根本就沒有實力去租辦公室,而且就算它們有實力租辦公室,也真心用不上。有的組織在領導人家里商量完該怎么干以后就分頭行動了,根本不用什么辦公場所。所以,這個規定讓很多草根公益組織的負責人傷透了腦筋。

本次修訂,登記注冊的門檻肯定要降低。首先,業務主管單位這一規則已經被取消了;其次,登記手續也將會有所簡化。至于住所地規則能否取消的問題,目前尚無定論。就筆者看來,取消住所地規則并無不妥。筆者曾訪問過德國的公益組織,結果德國有一家公益組織最初的登記地竟然是負責人的臥室。現在這家公益組織已經發展成為歐洲非常著名的一家大型協會了。所以,取消住所地規則是可行的。

稅務規則會修訂嗎

組織成立以后,就該考慮收入問題了。一有收入就會牽扯到納稅。所以,稅務規則也是各家組織尤為關心的問題。長期以來,公益組織相關稅務規則有兩大弊病:

第一,免稅和抵稅資格分立。所謂免稅資格,指的是人們把錢捐給公益組織后,公益組織可以免繳企業所得稅。所謂抵稅資格,指的是人們把錢捐給公益組織后,公益組織會向捐款人開出一張抵稅票據,捐款人可以憑此抵扣個人所得稅(如捐款人是企業的,則為企業所得稅)。

在我國,這兩個資格是分開的,公益組織需要分頭去申請。其中,免稅資格比較好弄,門檻較低,而抵稅資格則很難申請得到,很多公益組織都沒有。這也就導致很多公益組織沒法吸引人們捐款,因為向他們捐款沒法享受稅收優惠政策。在這種環境下,多數草根公益組織生存尤為艱難,而少數背靠行政體制的組織則吃的腦滿腸肥。

第二,免稅范圍太窄了。我國公益組織收入免稅的范圍實在是太有限了。除了捐款可以免稅,買國債可以免稅以外,其他如投資收入、服務收費等都要繳納高昂的企業所得稅。公益組織的收入本來就很有限,再加上又被國家收了一道重稅,留下來的錢就很難做成什么大事情了。而且,其實國家收公益組織的企業所得稅并無道理。公益組織不是企業,它們掙的錢也不分紅,不涉及收入二次分配的問題,把錢留下來做點公益的事情也不是壞事,完全可以讓公益組織自己來支配。

這兩大弊病常年困擾著我國的公益組織。那么,在本次三大條例修訂時,這兩個問題是否能夠得到解決呢?筆者以為,解決的可能性很小。這是因為這兩個問題不僅牽涉民政部門一家,還牽涉到稅務局和財政部。如果無法在這三個部門間協調一致,是很難推動涉稅問題的修改的。從目前來看,三大條例的修改僅僅是民政部一家在主持,并未牽扯到稅務和財政部門。所以,在本次修改中,解決這兩個問題應屬無望。不過,未來在上升到《慈善法》立法時,政府應該會給出一個明確的說法。

公募資格會放開嗎

長期以來,公募資格是一種特權,專屬于少數公募基金會、公益性質的事業單位以及政府。這些擁有公募資格的組織都是官方背景的組織,否則就甭想弄到這一特權。

所謂公募資格,指的是向社會公眾公開募捐善款的資格。這和接受捐贈是兩個概念。比如,非公募基金會可以接受人們的捐贈,但不能主動向公眾募捐。

正是因為這個資格很稀罕,所以,以前一遇到災難,在人們眼前出現的總是那么幾家組織,如紅十字會、慈善總會、宋慶齡基金會等。除此以外,就沒有更多的選擇了。但這種情形顯然不符合社會的發展趨勢。公益行業只有經受市場的公開競爭,才能越來越強。否則,老是那么幾家組織玩“排排坐,分果果”,這個行業就永遠只能是個長不大的孩子。這也是為什么大家尤為關心公募資格是否放開的原因所在了。

關于公募資格放開這一問題,2012年6月出臺的《廣州市募捐條例》就曾嘗試性的放開了一個口子,規定除紅十字會、慈善會和公募基金會可以公開募捐以外,慈善公益類的社會團體、民辦非企業單位和非營利的事業單位也可以公開募捐。但這一條例僅適用于廣州市,不具有全國效力。

在本次立法中,公募資格問題自然也是討論的焦點。筆者以為,放開公募資格,雖然可能出現一些不規范的情況,但利大于弊。之所以這么說,是因為募捐是公益行業的一個重要收入來源。通過募捐,能夠促進公益組織的專業化,也能夠有效的實現公益行業的優勝劣汰。

公眾能否知曉善款去向

除了以上問題,公眾更為關心的是自己能夠查到善款的去向問題。這也就是信息披露的問題。之前,在三大條例中,對信息披露的規定都很簡單,缺乏實操性。另外,對于基金會領域還有一部《基金會信息公布辦法》,但也規定的比較籠統,對公眾更為關心的自己的善款去向問題并未作出規定。

筆者認為,我國公益領域的信息披露主要的問題是規則太籠統,要求太簡單,信息披露渠道太少。我國的規則都只是對信息披露的內容作了含糊的規定,而且披露的要求太低。比如,對基金會年報的披露要求,僅僅強制要求公開摘要。而反觀美國的規定,則十分詳細,比如規定不僅要披露理事長的薪水,還要披露理事長每周工作的時間。同時,我國對信息披露渠道規定方面也太少,導致很多組織都可以逃避披露。而外國通常規定必須同時采用四、五種披露方式,以滿足公眾的知情權。

在本次立法中,信息披露這一問題肯定是重頭戲,三大條例都會對此作出規定。至于,是否會詳細到每一筆小額捐款都說明去向,筆者以為不太可能。這是因為很多小型組織尚不具備這樣的財務處理能力,把要求提高到這個程度是不切實際的。

總之,《慈善法》必將對公益行業的眾多問題都作出調整。這些調整將促使我國的公益行業走向現代化,就像是美國19世紀末的慈善法推動美國的公益行業走向現代化一樣。